《氏以賜之厥命。隹又死辠、及參世、亡不若。以明其悳、庸其工。![]() 老貯奔走不

老貯奔走不![]() 命。寡人懼其忽然不可得、憚々業々、恐隕社稷之光。氏以寡人許之。

命。寡人懼其忽然不可得、憚々業々、恐隕社稷之光。氏以寡人許之。![]()

![]()

![]()

![]() 、

、![]() 又工智旃。詒死辠之又若、智爲人臣之宜旃。》

又工智旃。詒死辠之又若、智爲人臣之宜旃。》

《是れを以て之(これ)に厥(そ)の命を賜ふ。死罪有りと雖も、參世に及ぶまで、若(ゆる)さざる亡し。以て其の徳を明らかにし、其の工(功)を庸とす。吾(わ)が老貯、奔走して命を聽かず。寡人、其の忽然として得べからざるを懼れ、憚々業々として、社稷の光を隕(おと)さんことを恐る。是を以て、寡人之を許せり。謀慮皆従ひ、克く工(功)有るは智なり。死罪の若(ゆる)さるる有るを詒(おく)り、人臣爲るの宜(義)を知るなり。》

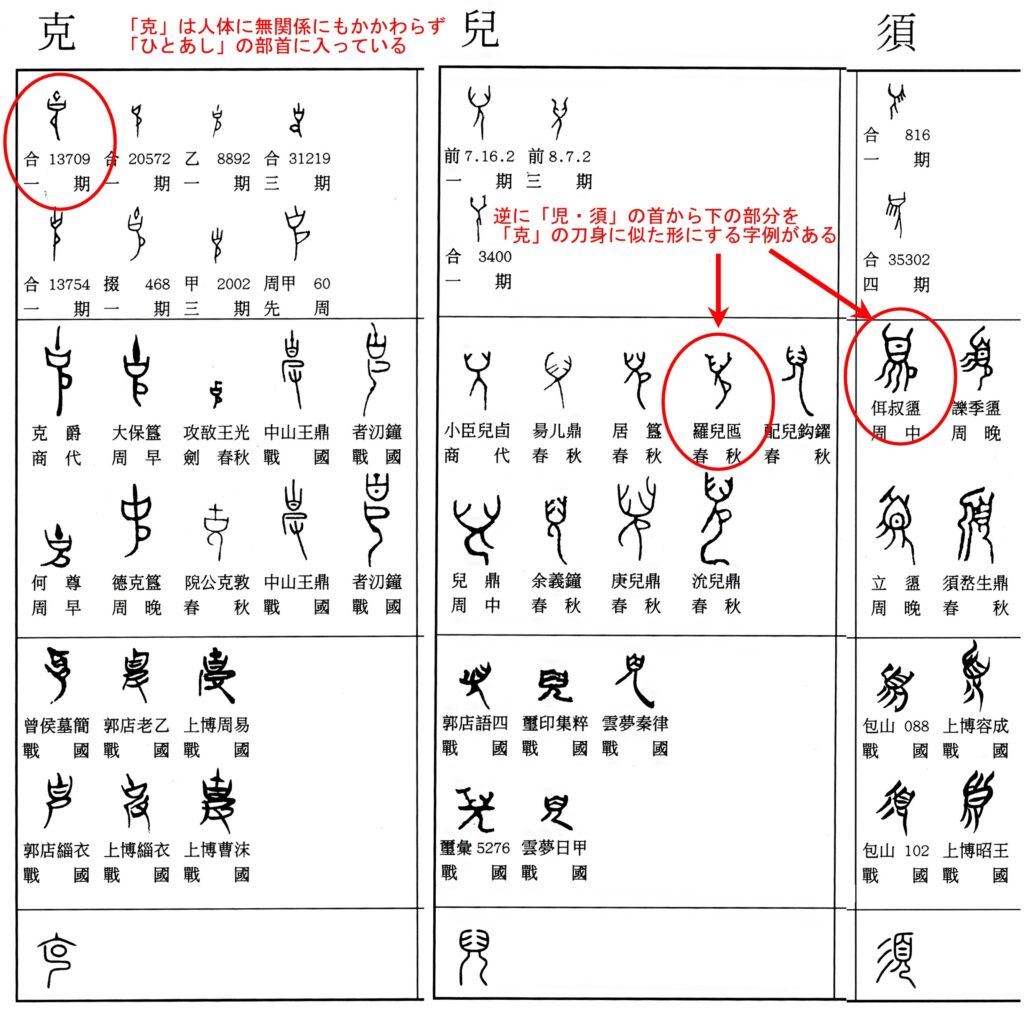

○「![]() 」(克):5回目です。ここではことをなす・よくする・かちとる・うちたてるなどの意です。多くの字書では「克」をひとあしの部首に加えていますが、人体とは関係がありません。「克」はおそらく木を彫ったり削ったりするための刀で、上が取っ手で下が刃身です。この字「

」(克):5回目です。ここではことをなす・よくする・かちとる・うちたてるなどの意です。多くの字書では「克」をひとあしの部首に加えていますが、人体とは関係がありません。「克」はおそらく木を彫ったり削ったりするための刀で、上が取っ手で下が刃身です。この字「![]() 」はその曲刀「克」を手で持つ構造にしたものといえます。[古文字類篇]を参照すると、甲骨文の字形には、刀身の部分が人の脚を含む首から下をあらわしているものがあります。一方、幼児をあらわす「兒」(児)や顔(あご)に髭が生えている形の「須」には逆に脚を含む首から下の部分が「克」の刀身のようになっているものも見いだすことができます。

」はその曲刀「克」を手で持つ構造にしたものといえます。[古文字類篇]を参照すると、甲骨文の字形には、刀身の部分が人の脚を含む首から下をあらわしているものがあります。一方、幼児をあらわす「兒」(児)や顔(あご)に髭が生えている形の「須」には逆に脚を含む首から下の部分が「克」の刀身のようになっているものも見いだすことができます。

○「有」:4回目です。右手「又」(ゆう)に渦紋を添えています。同音である「又」を「有」として用いることは金文で多くみられます。この渦紋は肉づき「月」の省略形ではなく、中山国篆特有の装飾的表現です。ところで、中山王諸器の兆域図には「寸」を[又」の意で用いる例があります。現在、活字体に「寸」が含まれる字はたくさんありますが、例えば「壽・尊・尋・對・導・射・尃」などの西周以前の字形は「寸」ではなく「又」となっています。「寸」を含む字例を渉猟すると、「寺」の場合は中山篆同様に戦国期になって「寸」の姿が現れ始めますが、多くの場合、「又」が「寸」に変化するのは、漢簡などの資料に初見されますので、漢時代近くになってからのことだということがわかります。必然的に、それらは後漢に編纂された[説文解字]に反映されていくことになりました。小篆の字形が原初の字源に基づいているわけではないといわれるのはそのためもあります。

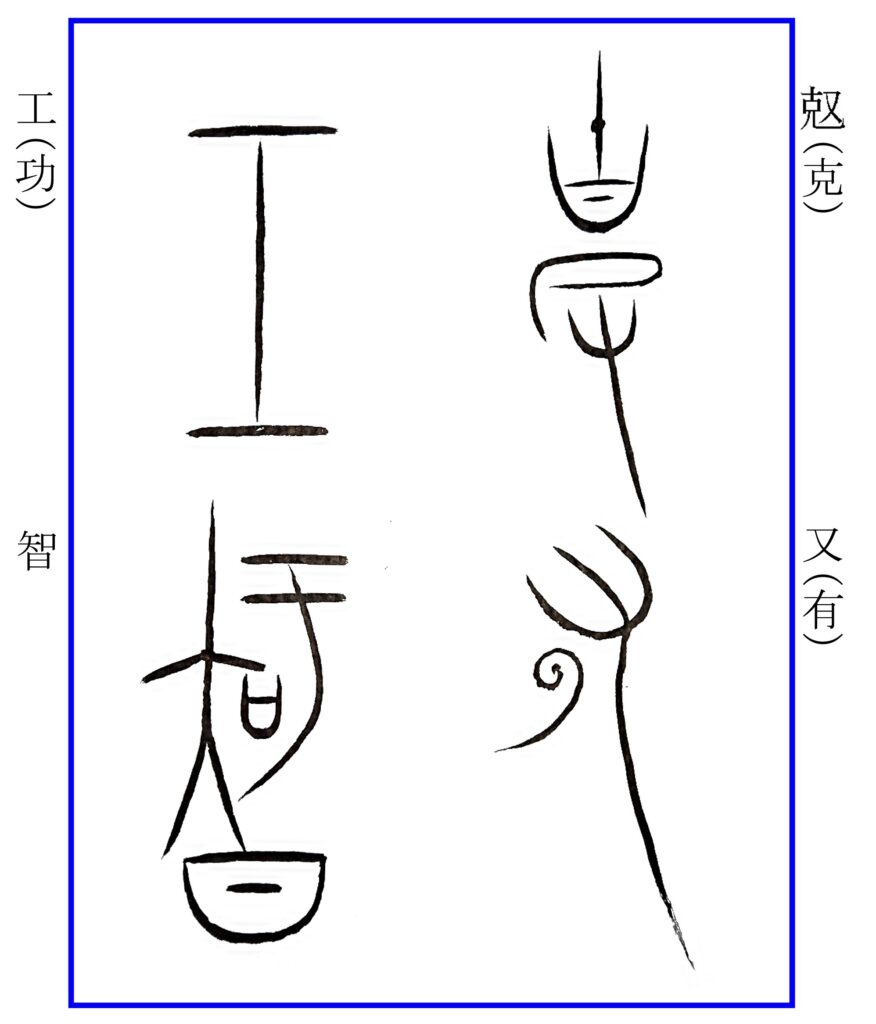

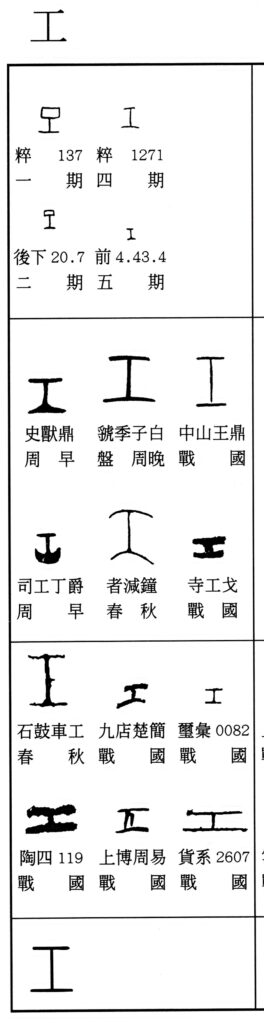

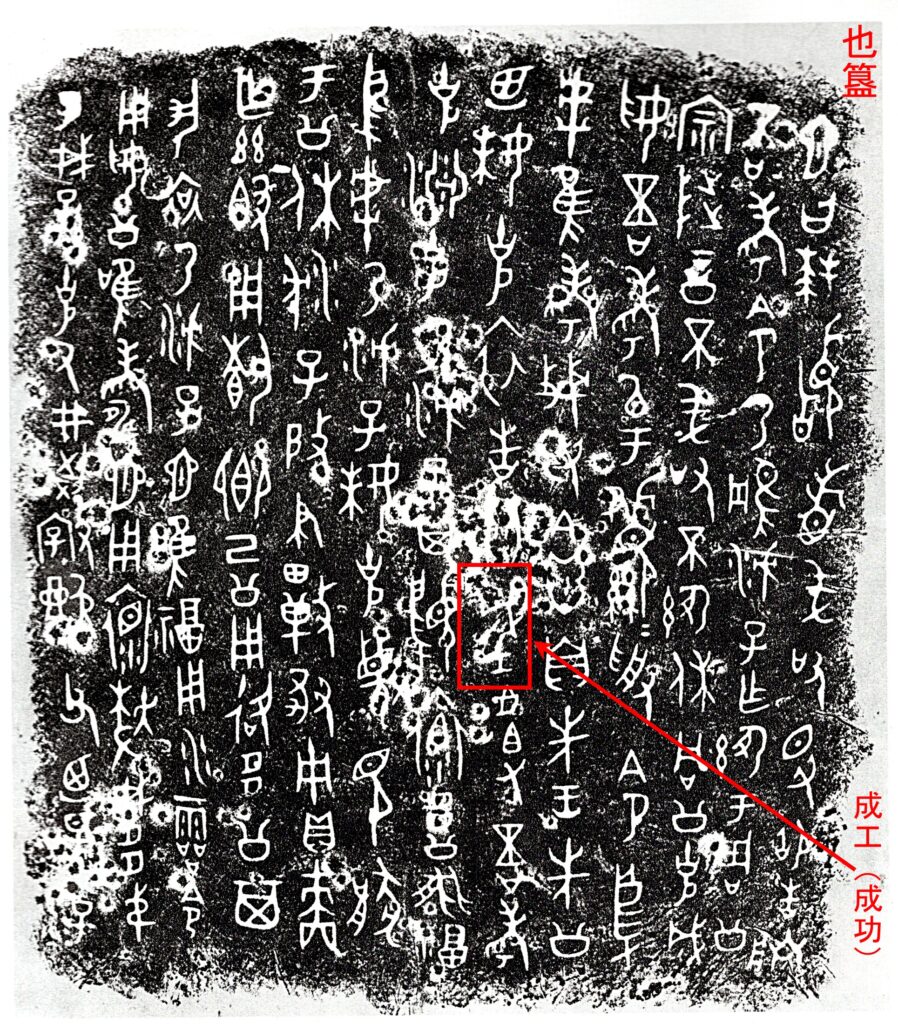

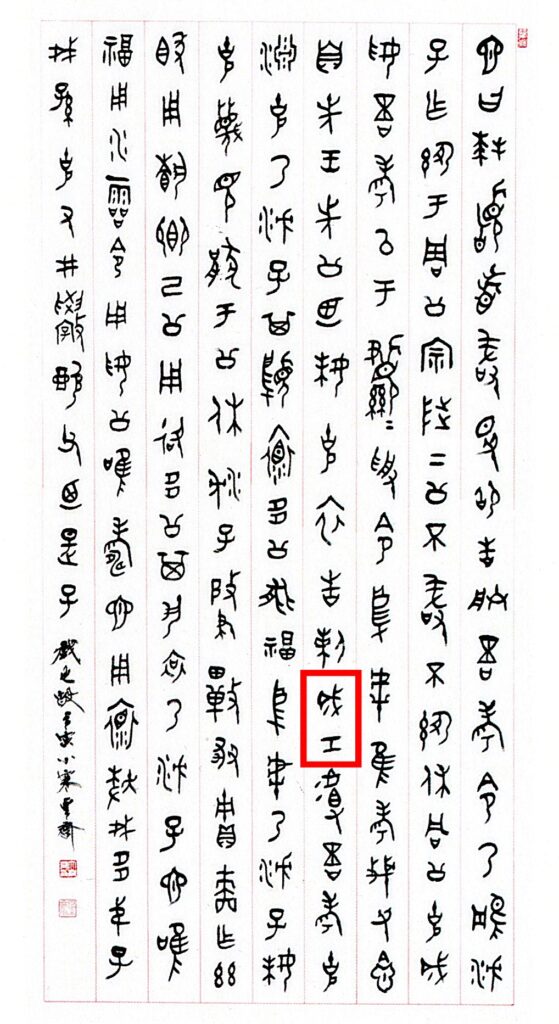

○「工」(功):2回目です。功労や功績、それに携わる者、あるいはそのもとになる才能といった意を持ちます。「工」は祭事の際に巫女が左手に持つ呪具の場合と鍛冶の工具台の2通りの場合がありますが、この「工」は鍛冶の作業を経て生産されたもの、その功労、功績といった意味に通じ、今の「功」をあてて解釈します。実はこの「功」は後になってできた字で古い字例がありません。金文では例えば「成功」(功労・功績を成す)を「成工」、「有功」(功績があること)を「又工」と表記していました。下に、「成工」が出てくる《也簋》(沈子也簋)(いき・西周康王期)の拓影とともに拙臨を紹介させていただきました。

○「智」:5回目です。「智」はさといこと。相邦(家臣の長)である「貯」が功を立てることができたのは明智あるがゆえであると述べているところです。構成素で楯をあらわす「干」(かん)の脚先を「矢」の脚先に揃えずに少し上げることで動きを生んでいます。なお、その「矢」の字形は、金文の通例では鏃の下に肥点がつきますし、中山三器の《方壺》の「侯」の字3例にはしっかり加えているのですが、この7例ある「智」にはどれにも入れていません。これでは「大」と同形になってしまいます。肥点をよく加える中山篆にしては珍しい気がしますし、その理由を探る術が欲しいところです。