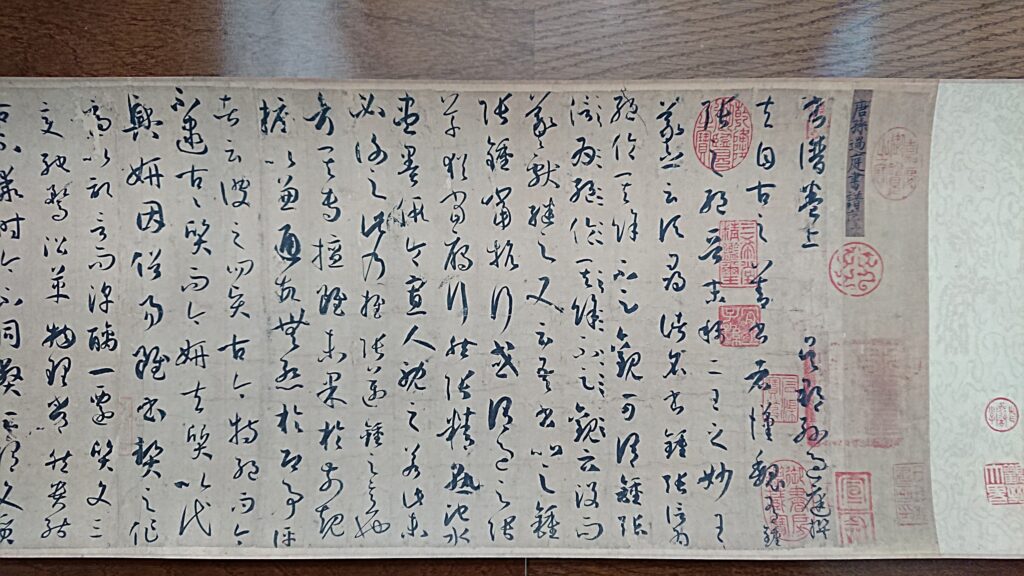

鋳人とは人材を育成することを指す言葉。「人を育てることについて深く思いを致す」 今、この書作品は栃木県教育委員会の教育長室に飾られています。

33㎝×104㎝

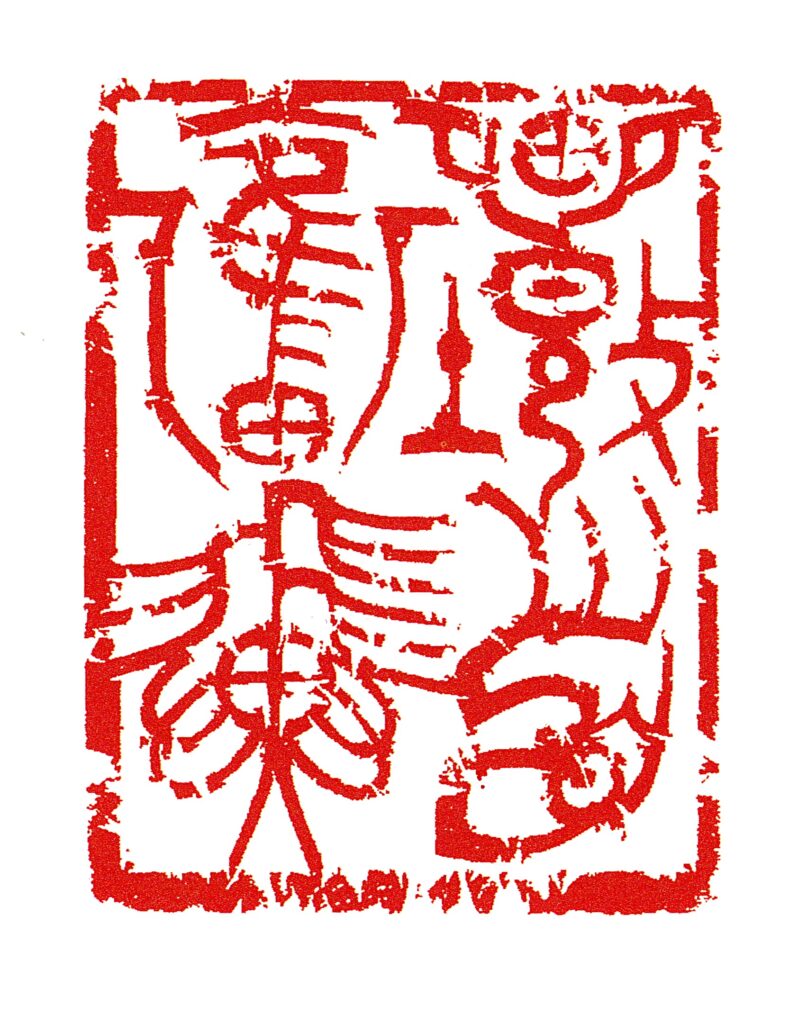

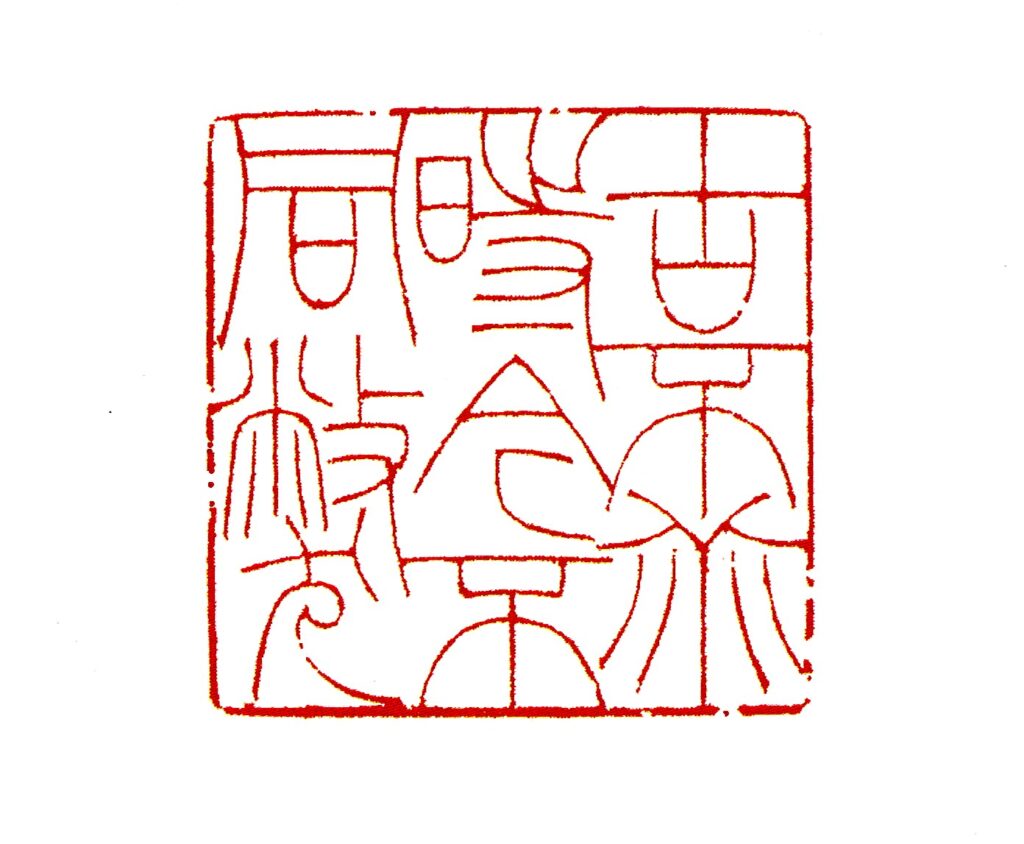

篆刻の作品も掲げておきます。私の教員人生は、迷いながら、苦しみながらに終始した39年間でした。それがそのままにじみ出ている出来の作品です。

59㎜×59㎜

鋳人とは人材を育成することを指す言葉。「人を育てることについて深く思いを致す」 今、この書作品は栃木県教育委員会の教育長室に飾られています。

篆刻の作品も掲げておきます。私の教員人生は、迷いながら、苦しみながらに終始した39年間でした。それがそのままにじみ出ている出来の作品です。

ウクライナをめぐる情勢にふと浮かんだ旧作。力を振りかざし我が物顔に行動してくる輩に対して、どう対処するべきか。

「木鷄」は『荘子』達生篇にでてくる語。紀渻子(きせいし)という者がある王のために闘鶏を養成したのだが、みるみるうちにその頭角を現すも養成を了とせず、40日が過ぎた時には、木でできた鶏のように、敵の威圧にもまったく動ぜずして相手の戦意を萎えさせるほどまでに最強になったという一節に登場する。

「…鷄雖有鳴者、已無變矣。望之似木鷄矣。其徳全矣。異鷄無敢應者、反走矣。」(鷄鳴く者有りと雖も、已に変ずること無し。之を望むに木鷄に似たり。其の徳 全し。異鷄 敢て応ずる者無く、反りて走る、と)

新釈漢文大系によれば、「達生篇には、いわゆる神技に到達した境地を説話によって展開したものが多く、無心忘我の心境を得て知功の念を捨て去るところに至極の技があることを述べ、ひいて天地自然に順応して一切の人知をしりぞける時に至人の域に至ることを論じている」とあります。

この旧作、今となってみれば補刀の誘惑に駆られるほど拙作です。両字とも甲骨文の字形を基本としつつも、力を内包する金文の穏やかさを加味した表現で、疎密の構成に凛と屹立する闘鶏の姿を投影しようとしたものです。

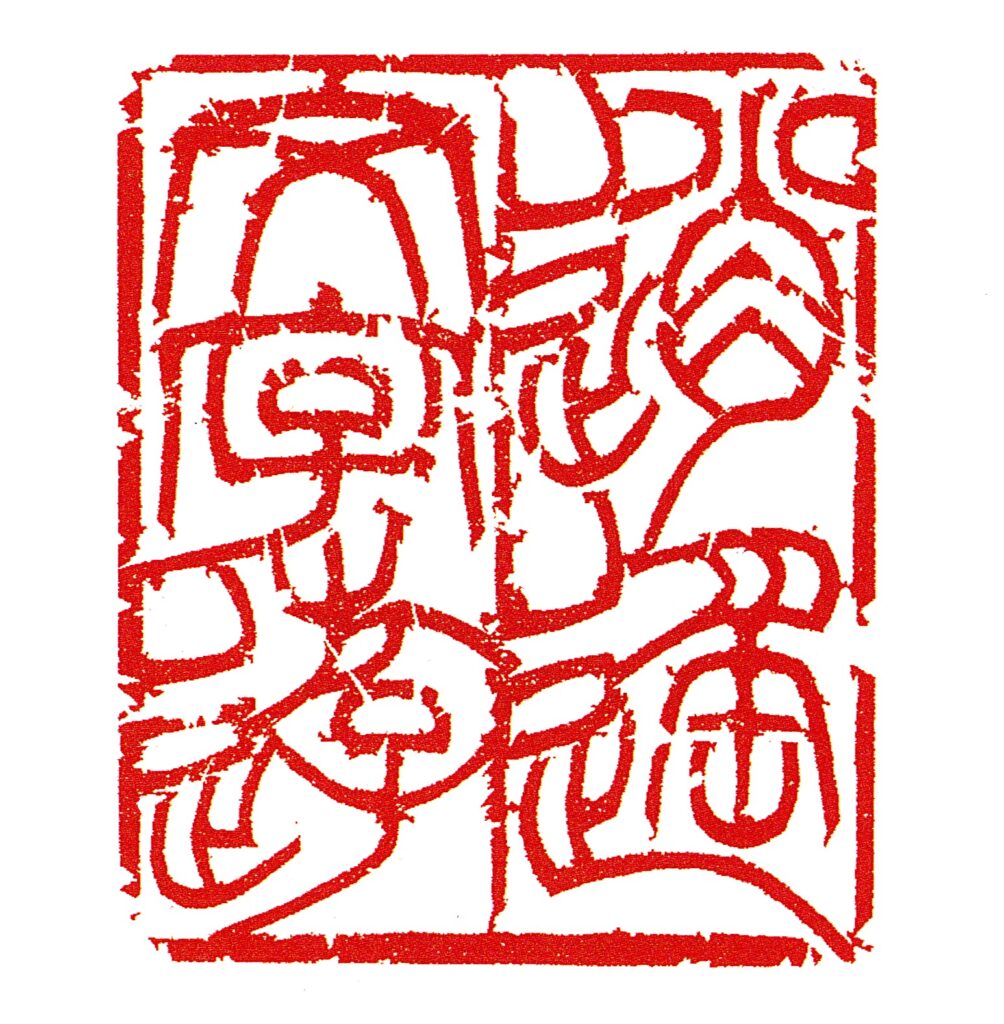

「詩書爲伴」や「與詩書爲伴」は中国では小説などでもときどき目にする言葉のようですね。この印は、今から16,7年ほど前に、中国浙江省杭州市の画家賞竹老師の嘱に応じて刻した印です。当時は、栃木県と浙江省が友好提携締結15周年を迎えるのを記念し、栃木県書道連盟と浙江省書法家協会による「栃木県・浙江省書法友好交流展」を西湖を臨む景勝地に立つ西湖美術館で開催しようとしていた時で、栃木県側の事務局長として、その準備のために現地との間を慌ただしく往来していた時だったと記憶しています。今ではとても懐かしい思い出となっています。

この印文「襄首奮翼」(首を上げ翼を奮う)の4字はどれも魅力的な造形を有しています。

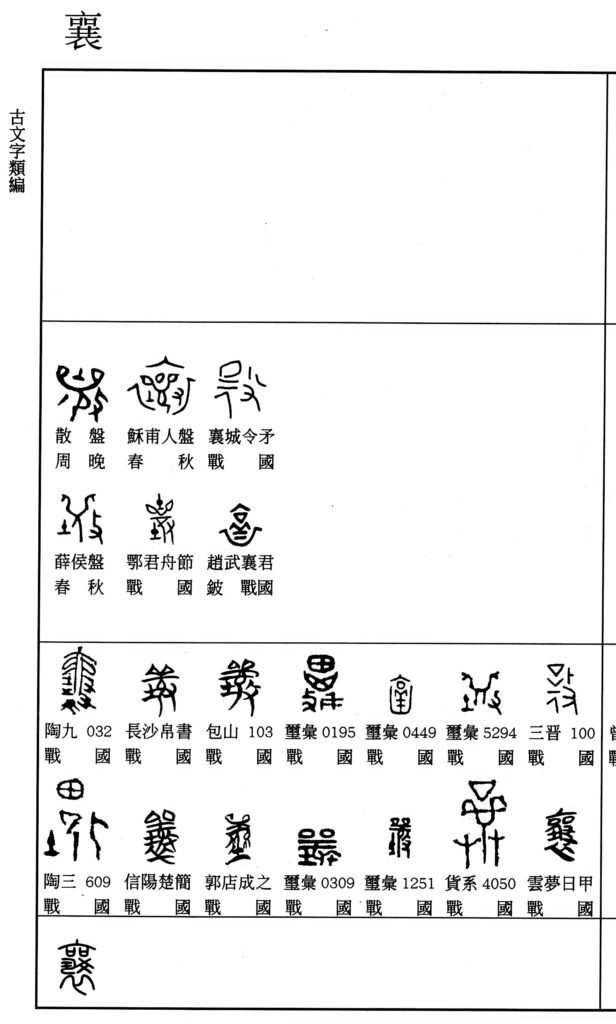

最初の「襄」ですが、この造形とその字源の解釈には、かねてより強い関心を抱いてました。白川静先生著『字通』には「衣+吅(けん)+㠭(てん)。衣は死者の衣。その襟もとに、祝禱の器(口(さい))を二つおき、また呪具の工を四個おいて塡塞(てんそく)し、邪気が放散することを防ぎ、禳(はら)うのである。ゆえに襄は「禳う」「攘(はら)う」の初文。金文の字形は、衣の間に種々の呪具をおく形に作る。」とあります。

しかし残念ながら、その説の前段を裏付ける字例(字形)を「襄」の関連字を含め戦国期以前に見いだすことは終ぞできず、浅学の身としては悶々とするばかりです。金文の字形からは、死者の衣襟に置かれた様々な呪具と眉飾を施した巫女の姿ばかりが目に映ります。この謎めいた象形が、実は創作意欲を心地よく刺激してくるのです。下には字書の一つ「古文字類篇」の該当頁を載せておきました。

印文「襄首奮翼」は「首を上げ翼を奮う」と読み、前向きな気持ちに切り替えて行動しよういう意に捉えました。『漢書』鄒陽伝に出てくる句です。つまりここでは本来「祓う(禳う)」意である「襄」を「上げる」の意に用いているわけです。その点については、春秋時代あたりに成立したと目される『書経』尭典に「陵(をか)に襄(のぼ)る」の襄が、驤字の義であるとしています。「驤」字は秦漢印に用例を見ることはありますが、実はさらに遡って春秋期には登場していたということになり、その時には「襄」と通用していたということになります。とはいえ、厳密にいえば周代金文を「あがる」や「のぼる」の意で用いるのは好ましくないのかもしれませんね。篆刻の難しい問題の一つです。

「襄」には「衣」を略したものがあります。「奮」の金文の構成素「衣」と重複することを避けるためにこの字形を採りました。「首」と「翼」のベクトルによる織成も狙いの一つです。

他の3字についても簡単に触れておきます。「首」は頭髪を強調した首の貌。まさにおぞましい姿をさらけ出しているようです。首を逆さまに懸けて髪が垂れる形は「県」(郻の偏部)、その県に屍体であることを示す「匕(か)」をつけたのが「真(眞)」です。

そして「奮」。金文の字形は衣、隹(とり)、田から構成されています。死者の霊が舞昇るさまを鳥形を以てし、霊が収まっていた場所を田形にしているわけです。田形は田畑の田ではなく、「思」のように心の働きを掌る場所や魂の宿る場所として用いることがあります。(口の中は+の場合と×の両方があり、「脳」の小篆は×系、「鬼」は+系、「思」はその両系) そこから鳥形と想像した霊が身体から遊離して飛び立つ姿というわけです。ちなみに「奪」はその遊離せんとする鳥形の霊を下から手でとらえようとする象です。

最後は「翼」。「翼」は正字を■(上に「飛」、下に「異」)に作り異(よく)を声符とする字で、異は鬼形の神の象です。構成する字画のベクトルが多彩で、篆刻の表現では魅せられる素材の代表格といって良いと思います。

74㎜×57㎜

「夏虫疑氷」(かちゅうぎひょう)を漢印風泥調に刻したものです。

この句の意味は、「夏の虫は氷というものを知らないので、その存在を疑う」となります。見聞が狭いこと、見聞の狭い人は広い世界を理解しえないこと、見識の狭い人が自分の知らないことを信じようとしないことのたとえとなります。

出典となる『荘子』の秋水篇には、「井蛙不可以語於海者、拘於虚也。夏蟲不可以語於氷者、篤於時也」(井蛙(せいあ)は以て海を語るべからざるは、虚に拘ればなり。夏蟲は以て氷を語るべからざるは、時に篤ければなり)とあります。意味は「井戸の中の蛙が海のことを語れないのは、穴の中の世界にこだわっているからであり、夏の虫が氷のことを語れないのは、自分が生存する時節にとらわれているからである」となるでしょうか。この件(くだり)からは「井蛙之見」、「井底の蛙大海を知らず」などの類語もよく知られています。

ちなみに中国は広大な国土を有するがゆえに、遠方の地については未知であり、時に未開の地として見下す傾向もあります。関連する次の二句も記しておきます。

「遼東之豕」(りょうとうのし)『後漢書』(朱浮伝)「往時遼東有豕、生子白頭、異而献之。行至河東見群豕皆白、懐慙而還。若以子之功論於朝廷、則為遼東豕也」

「夜郎自大」(やろうじだい)(『史記』(西南夷伝)「滇王與漢使者言曰 漢孰與我大 及夜郎侯亦然 以道不通故各自以為一州主 不知漢廣大」※夜郎は漢武帝の勢力が及ばずその大きさを知らなかった小国。自大は自らを大なりとすること。

「夏」の字形は、白川静先生によれば「舞冠を被り、儀容を整えて廟前にて舞う人の形」とあります。本来は祭祀儀礼に舞う姿であって、中国や季節の名として使われるのは春秋期からなのだそうです。

」

「刻龍鐫鳳」は古色や奇抜な刀法に頼らず素直な表現を心掛けた習作です。

明の甘暘(かんよう)は秦漢の古印の蒐集家であり、『集古印正』(印譜)、『印章集説』などで知られる篆刻家。「刻龍鐫鳳」はその『印章集説』から取りました。

古銅印譜『集古印正』は、実業家横田実氏が蒐集した膨大な古銅印譜コレクションを、氏の没後に故小林斗盦先生が整理した上で東京国立博物館に寄贈したものの中の一つで、特に価値のあるものと聞いています。この『集古印正』はもともとは明治時代の官僚であり政治家であった郷純造(齋号:松石山房)の所蔵であったものですが、日本印章学の基礎を築いた明治の篆刻家中井敬所は、他には三井聴氷閣(現 三井記念美術館)に1本あるのみであるといっているほどの希少なものです。なお、東京国立博物館のホームページには『集古印譜』となっています。甘暘の『集古印正』は題箋、序首、自序を『集古印正』としながら、書柱、凡例、各巻冒頭部は『集古印譜』としています。ただ、『集古印譜』というと所謂一般名詞であって、原鈐本の現存する最古のものとして知られる顧従徳(明の収蔵家)の『集古印譜』や范大澈(同じく明の収蔵家)のものがあり、『甘氏集古印譜』と区別して称することがあるようです。

閑話休題。「刻龍鐫鳳」は『印章集説』の「印之所貴者文,文之不正,雖刻龍鐫鳳,無為貴奇。時之作者,不究心於篆而工意於刀,惑也。」から取ったもの。

鳳は説文に凡に従うものに並べて、朋に従う字形も載せています。白川静先生によれば「鳳(biuAm)、鵬(bAng)は声近く、卜文の字形によって考えると、もと同源の字である」とのこと。朋の持つベクトルと、他の3字のものとを勘案し、ここではこの朋を鳳として刻すこととしました。

この句が意味するところは、「龍を刻し鳳を鐫(きざ)む。篆刻の刻線は、龍鳳大空を舞うが如く生動にして気を放つものでなければいけない」と解釈。ただ、その気はひけらかすものではなく、静かな沈潜から醸し出すものでなければいけないのだろう、と思います。

55㎜×55㎜

今回は「斉紫敗素」。「戦国時代」の由来となった《戦国策》の燕策に出てくる句です。斉は戦国時代の東方にあり、「戦国七雄」の一つとして、西周に起こり秦によって最後に滅ぼされるまでの間、強勢を誇った国です。斉の名産品として知られた紫の絹も、もともとは白い古絹を紫に染めただけのもので、ちょっと智慧を働かせれば禍を福に変えることができるということを例えた句です。

「紫」は紫色に染める際に「茈(し)」という植物の根を用いるところから、その音符の「此」と「糸」を組み合わせたもの。「斉(齊)」は祭祀に奉仕する女性が髪につける三本の簪(かんざし)。「敗」は宝貝を打って傷をつけ価値を損ねる行為、「素」は糸を両手で絞り染めようとする様で、上部の糸を束ねて絞っている部分だけは染められずに白く残ることから「しろい・しろぎぬ・(染める前の)もと」などの意があります。なお、説文解字では、素を「白の緻(きめこま)かき絹なり。糸と垂とに從ふ。其の澤あるを取るなり」としている点について、白川静先生はその過ちを正しています。

「素」の関連字を金文編から抜粋しておきました。創作にあたっては「素」だけを調べるのではなく、関連した部首を含む他の字にあたることが肝要かと思います。それは字形の変化に許される範囲をつかむためです。

58㎜×59㎜

先に投稿した「解文字飲」に因んで、今回は「逍遙文字遊」。

「文字飲」と共に作品にしてみたいと考えていたのが「逍遙」。深遠な金石の世界に遊ぶ様は自在でありたいと思うけれども、恐らくは迷昧なるが故に翻弄されるのがおち。しかしそれがまた楽しいとも思う。《楚辞、離騒》には「遠く集(いた)らんと欲するも、止(とど)まる所無し 聊(しばら)く浮遊して以て逍遙せん。」とあります。「浮遊逍遙」を印文に、之繞(しんにょう)が多重する難題への解答への挑戦も一考したけれど、最終的には、「逍遙文字遊」に落ち着いて取り組んだものです。恥ずかしながら側款も添えました。側款については自分の怠慢によって、先師からご指導をいただくことを佚してしまい、後悔は尽きません。気に入っていた趙之琛(次閑)の模刻を自己流でかじった程度のものです。周囲諸氏の造像記風の見事な刻風に刺激をうけていたのは確かなのですが、自分にはどうしても作為的な匂いを感じてしまって距離を縮めることはできませんでした。それも非力なるがゆえのこと。聊以解嘲。

孫過程の書譜から「古不乖時 今不同弊」を刻した拙作です。

彼が遺したこの草書による書論は、全文369行3727字が約9メートルの巻子本に仕立てられたもの。深識に裏打ちされた論旨もさることながら、その優れた書格は名品との声を欲しいままにしています。それだけに、生卒官名などが詳らかでないうえ、書譜以外に伝わる著述もない孫過程が神格化されていくのは無理からぬことだと思います。

かつて高校の書道の授業で「書譜」を指導した際には、二玄社から1979年10月に発行された複製を拙宅から持ち込んで教材にしていました。おもむろに教室に広げるた巻子は前後の黒板に接するほどの威容があり、生徒達から上がる感嘆の声は、授業導入の定石ともいうものでした。

今回は、その「書譜」にある、私の好きな句「古不乖時 今不同弊」(古にして時にそむかず、今にして弊を同じうせず)です。

書の作品で詩をモチーフにするとき、日本の詩でも漢詩でも、通常名の知れた詩人のものを選ぶことがほとんどと言ってよいと思います。おそらくそれは日本、中国、台湾いずれの国においても同様でしょう。ただそこには著作権という問題があって物故、存命にかかわりなく詩作者への配慮を必要とするばかりでなく、厳密に言えば、詩懐の解釈と作者の意識との間に生じる齟齬という問題も生じます。

「自作の詩を自運の書によって表現する」

それが理想とわかっておきながら、つい「唐詩選」の頁をめくる自分がいます。

今回は、自作の拙い詩「聴雪」と小篆による小品です。自詠の詩を作品中にいれることは己の非力を悟って断念しました。詩を墨書すると、なんとしても「俗」という桎梏から抜け出せないのです。