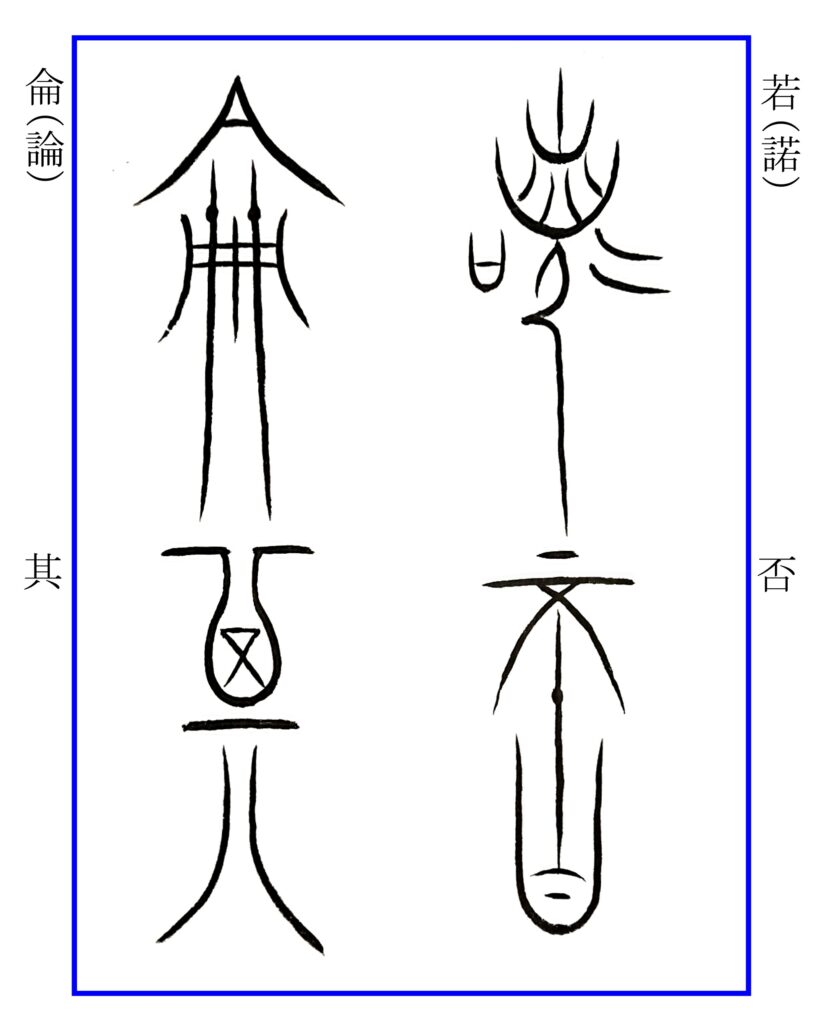

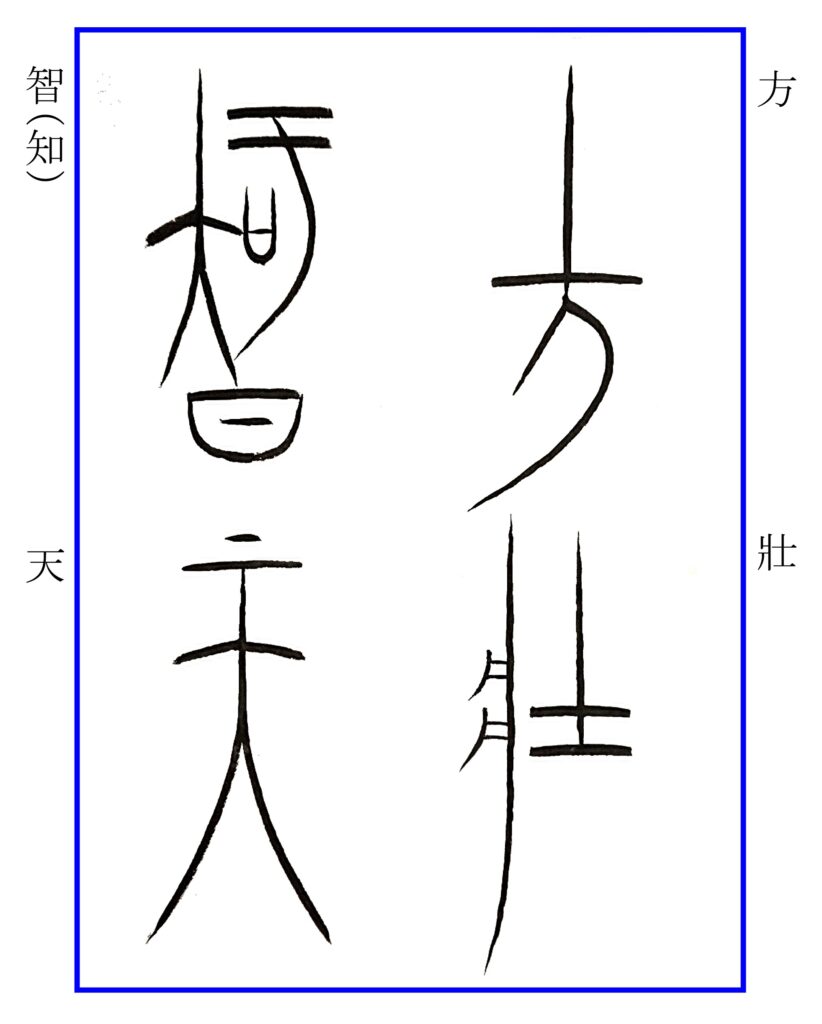

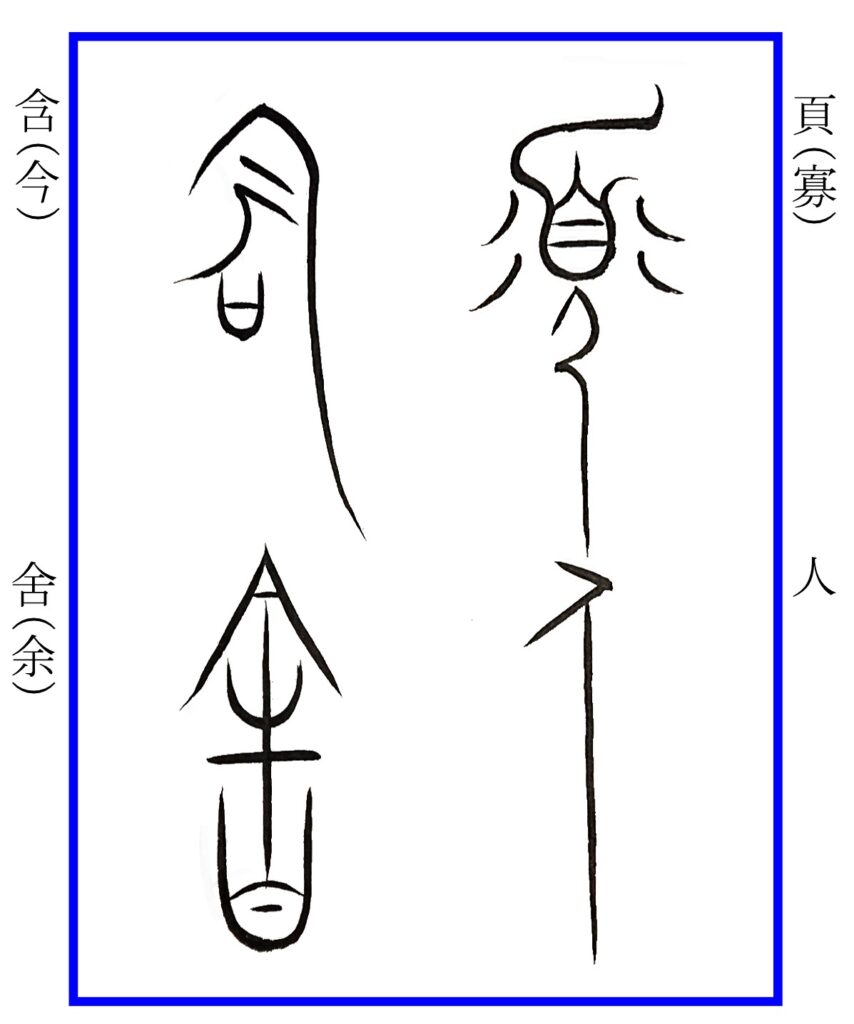

《含余方壯、智天若否。侖其悳、眚其行、亡不順道、考宅(度)隹型。於虖、哲哉。》

《今、余方(まさ)に壮にして、天の諾否を知る。其の徳を論じ、其の行を省し、道に順(したが)はざる亡く、考度(こうたく)して惟れ型(のっと)る。於虖(ああ)、哲なる哉。》

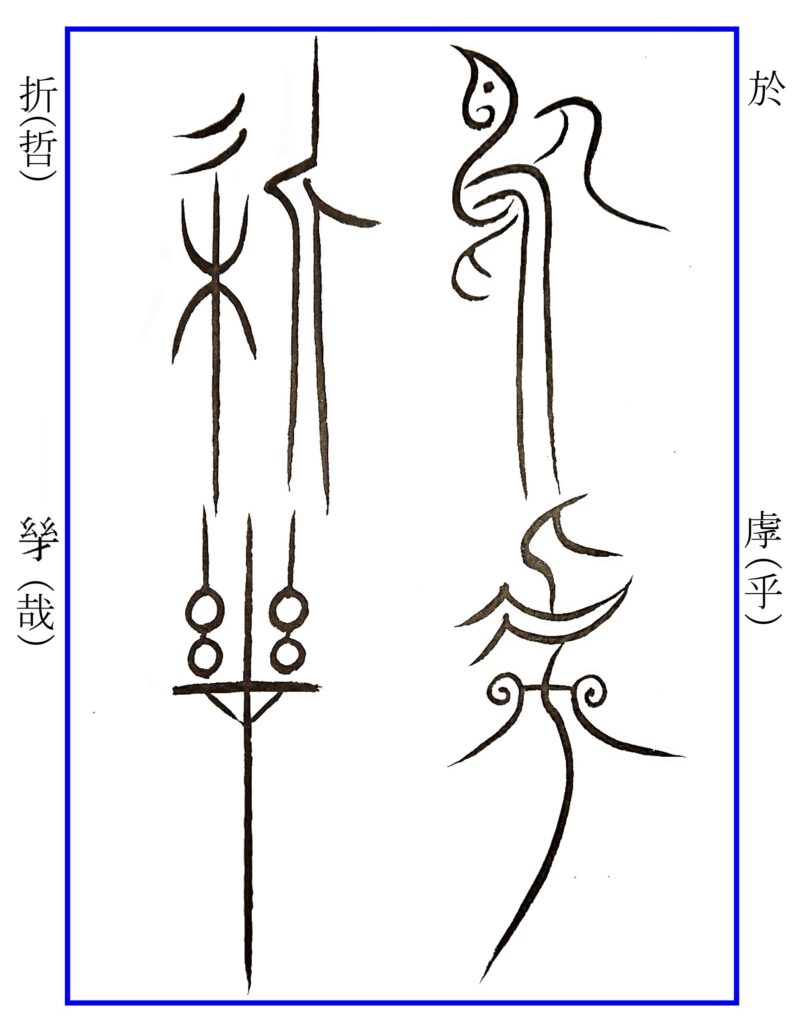

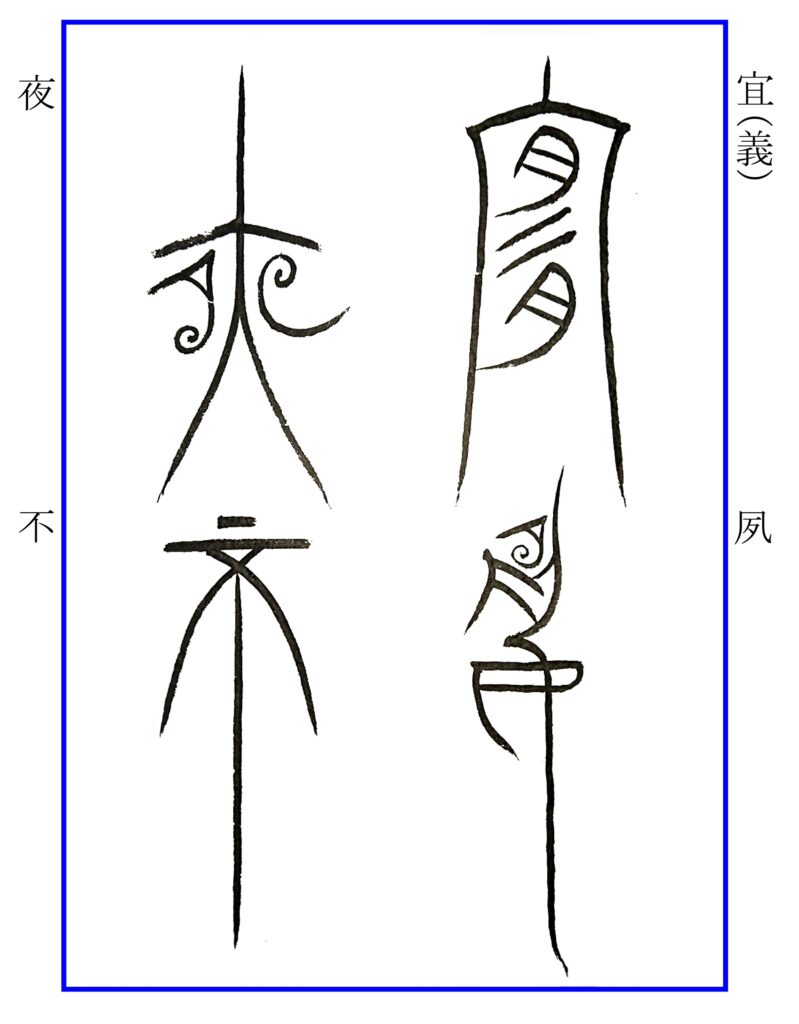

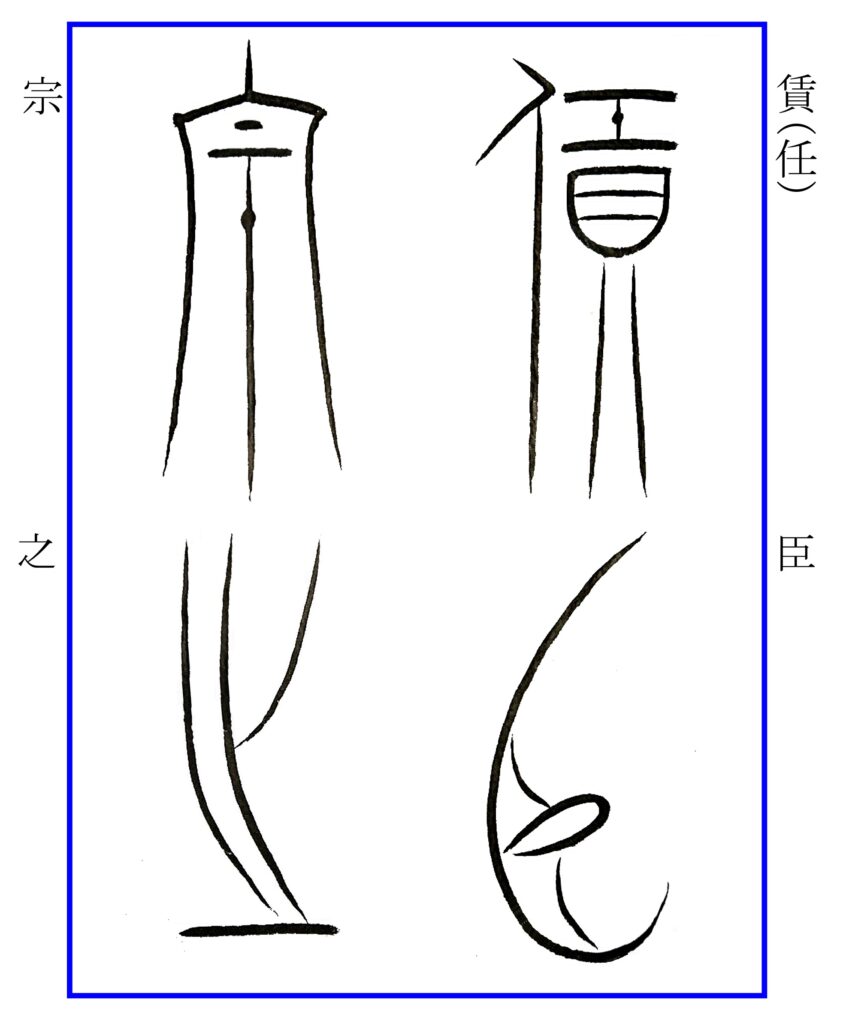

「於」:7回目です。両脚を中心に配して調和を図ります。拙臨は顔が大きく脚も長くなってしましました。

「虖」(乎):3回目です。渦巻き紋は筆を立てて書くことが大切です。

「折」(哲):「折」の手偏の部分はもとは手ではなく草木の象である「屮」(てつ)が2つ重なった形です。「斤」を加えて草を折断する様となります。草が「木」となり、2つ繰り返すことを意味する記号をその上に載せているものと思われます。ちなみに、李学勤らが「哲」の仮字としているのに対し、赤塚忠は同器の終盤に出てくる、ウ冠と新からなる字と同形であることから、これを「新」としています。しかし、これはもとにした拓本の「辛」部の小さい▽部がつぶれていたために生じた誤りです。事実、ウ冠がつかない「新」字も同器銘にあり、それを参照すれば生じない誤りといえます。氏の中山三器に関する説解は、非常に良くまとめられていて裨益この上ないのですが、良質でない拓影を資料としていることによる誤りが散見されるのはとても残念なことです。

「哉」:2回目の登場です。糸束を並べた形「」(し)と「才」からなっています。横画は中央やや上寄りに配して書きます。