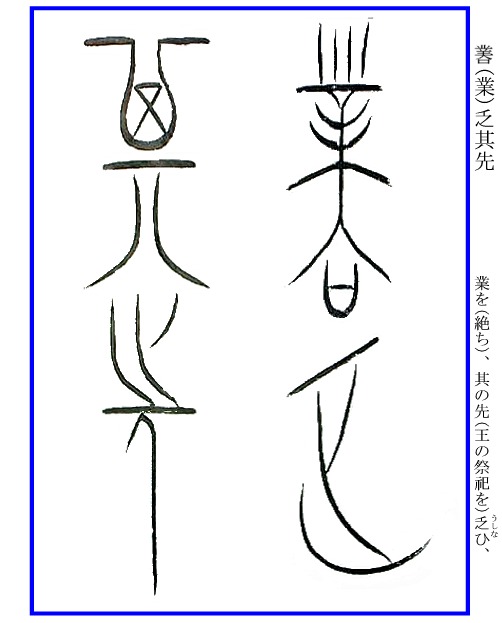

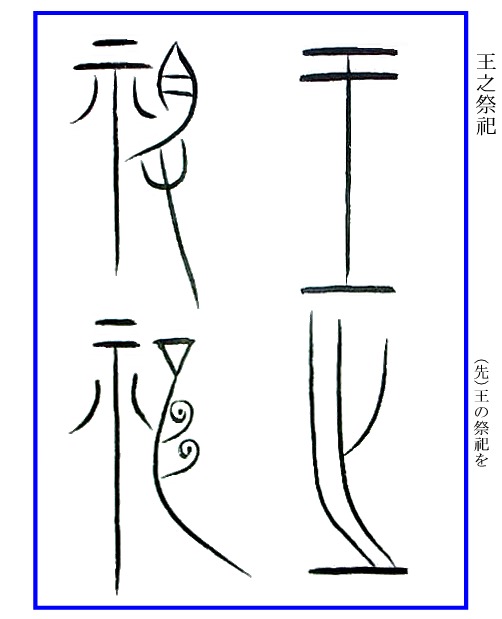

「王之祭祀」 (先)王の祭祀

「王」:4回目です。

「之」:同じく4回目です。

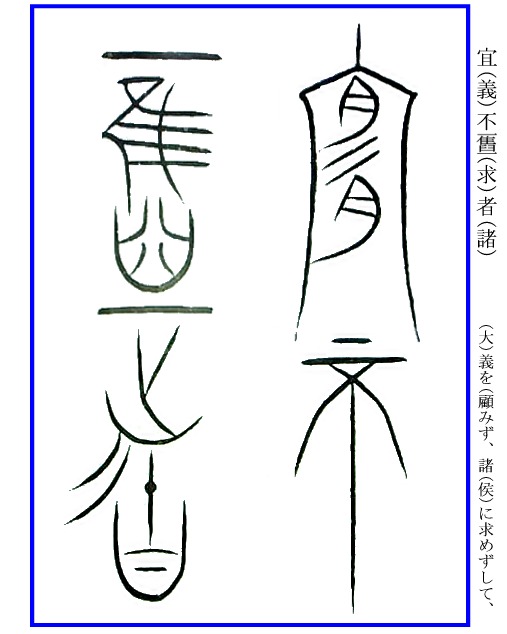

「祭」:神に供える肉「月」と手「又」、祭卓「示」とからなる字ですが、一般的な金文の配置と異なります。旁の肉を上にしたのは「有」と同形になることを避けるためと長脚を活かすためかと思われますが、造形上の秀でた感性を感じます。

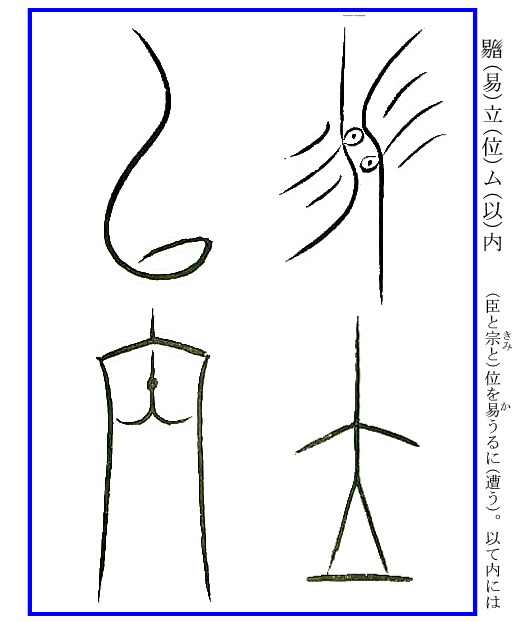

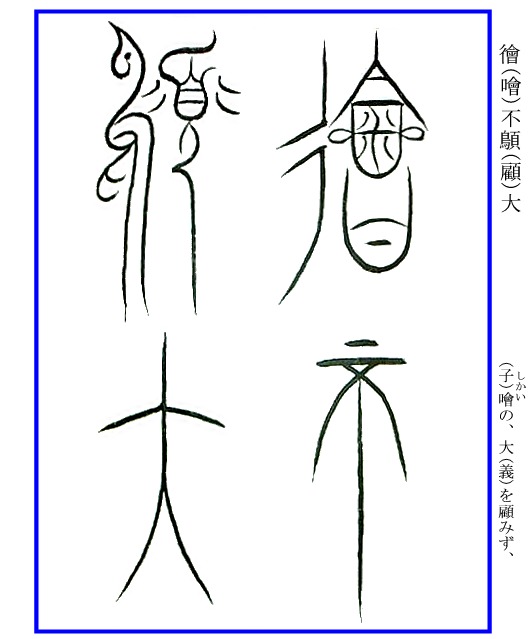

「祀」:「巳」は蛇の形で自然神を祀る様を表す字です。方壺の(9)で先出した字は「巳」の腰に髭状の2つの線がつきますが、ここでは装飾的に渦紋を2つ加えていて、しかも向きが変わっていてとても興味をひきます。中山篆での渦紋は通常、巻き込むタイプと字の外側に放射状に展開した尾を持つタイプなのですが、この場合は尾を字の内側に向けているというべきか、あるいは斜め上に巻き上げるような形状をしています。このタイプは他には「![]() 」(位)の「胃」の腰部に見られるのみです。

」(位)の「胃」の腰部に見られるのみです。