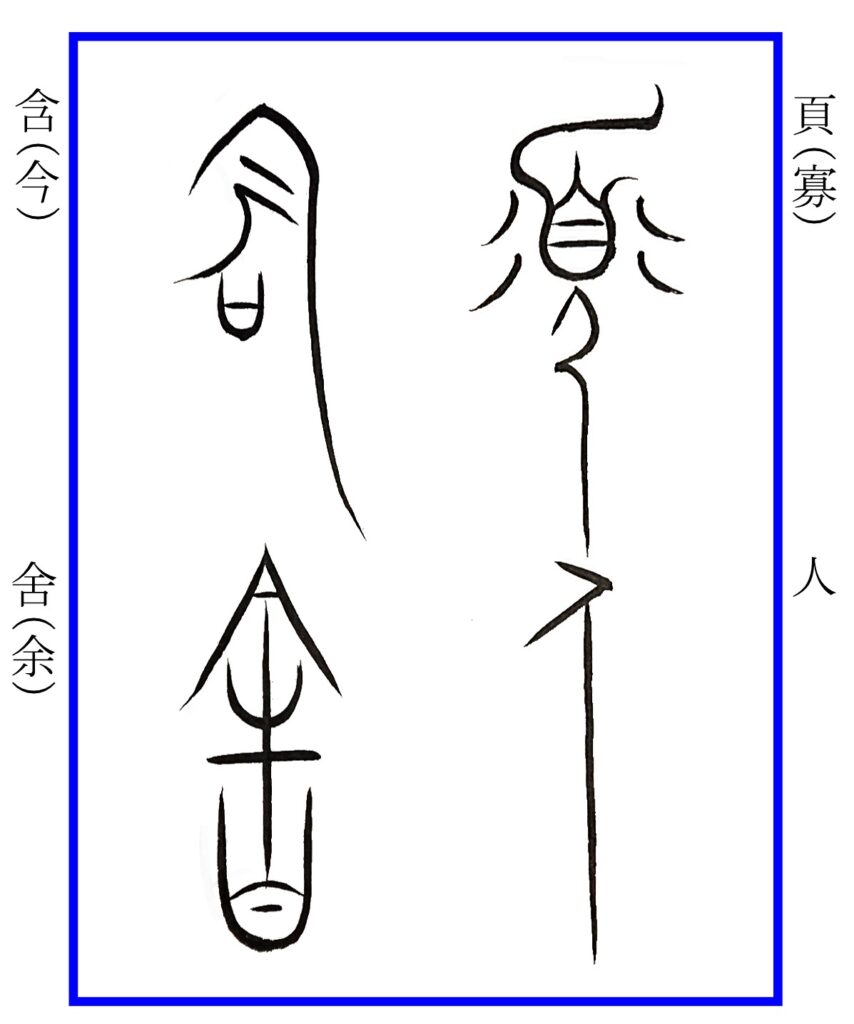

「頁」(寡):2回目となります。首から上を強調した人の側身形。顔の両側にあるのは前回の「道」において説明したように、中山国篆書特有の装飾的な増画と思われます。

「人」:5回目です。「人」は円鼎と方壺合わせて19個あります。極端に字幅を狭くして垂直な縦画を強調します。

「含」(今):「含」には古い字例はなく、容庚が編した『金文編』でも「今」の項にまとめていて、その中で「口」が加わるものは中山王器からの1例のみです。ここでは「今」の意で用いています。「今」は栓を兼ねた蓋で、この場合の「口」は死者の口(くち)とされています。死者の口に玉を詰めて死気の漏れ出るのを遮断する含玉の象です。白川漢字学においては、これが「口」形を「祝詞を入れる器である(サイ)」としない極めて数少ない例の一つとなっています。なお、栓がない蓋を器(サイ)に被せた形が「合」となります。蛇足ですが、「今」の一般的な金文を見ると、「曰」(えつ)を逆さまにしたようにも見えるのですが…。神からの啓示が出た器を逆さまにして、直ちに効力を停止させる…。などと妄説を抱くこともあります。蓋の右側を長く垂らす例は中山以前にもあるようで、西周中期の諫簋や西周晩期の召伯簋などにみられます。それを中山国篆書の装飾性をもって美化したものといえます。

「舎」(余):「舎」は「余」の左右の画を除いたもの(入れ墨用の針または把手のある掘鑿刀)と祝詞を収める器の口(さい)からなります。この器を長い針で突き通すことによって、その祈りの機能を失わせることをいうことから「すてる」意をもちます。ここでは用例は少ないようですが自称の代名詞「余」として用いています。当時は音が近かったものと思われます。字形は脚を持たないので、概ね字画を均等に配置した構成になっています。