《於虖、攸(悠)哉。天其又(有)刑、于在厥邦。氏(是)以寡人、![]() (委)賃(任)之邦、而去之游、亡遽惕之

(委)賃(任)之邦、而去之游、亡遽惕之![]() (慮)。昔者

(慮)。昔者![]() (吾)先祖

(吾)先祖![]() (桓)王、邵考成王、身勤社稷、行四方、以□(憂)勞邦家。含(今)

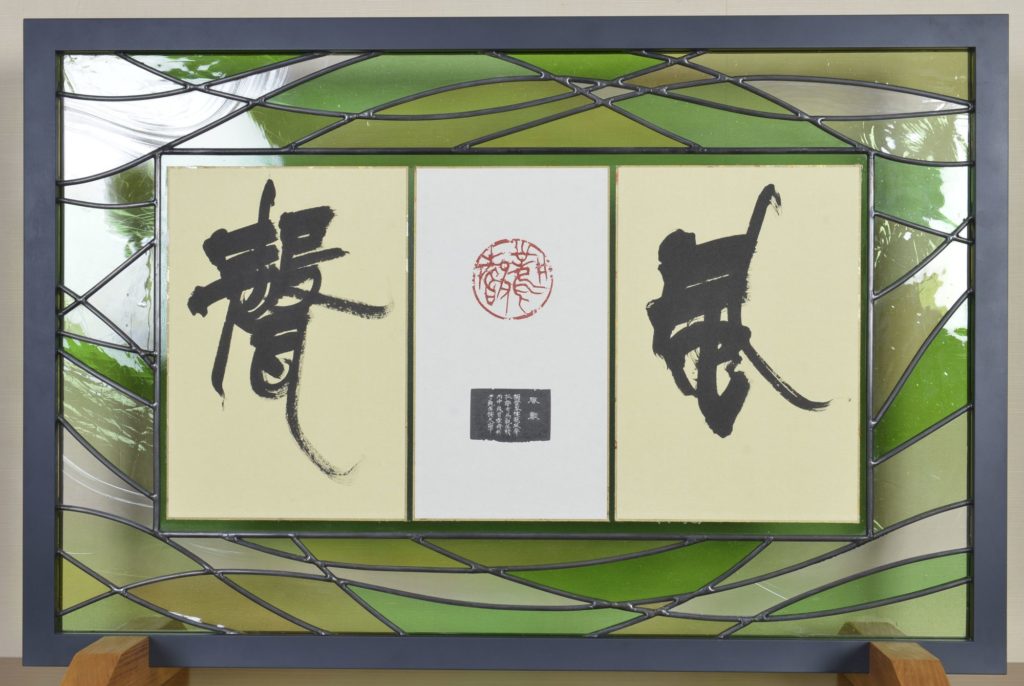

(桓)王、邵考成王、身勤社稷、行四方、以□(憂)勞邦家。含(今) ![]() (吾)老賙(貯)、親䢦(率)參軍之衆、以征不宜(義)之邦、奮桴振鐸、闢啓封彊、方數百里、剌(列)城數十、克敵大邦。寡人庸其悳(徳)、嘉其力。氏以賜之厥命。》

(吾)老賙(貯)、親䢦(率)參軍之衆、以征不宜(義)之邦、奮桴振鐸、闢啓封彊、方數百里、剌(列)城數十、克敵大邦。寡人庸其悳(徳)、嘉其力。氏以賜之厥命。》

《於虖(ああ)、悠なる哉。天其れ刑すること有り、厥(そ)の邦に在り。是れ以て寡人、之の邦を委任して、去りて之(ゆ)き游ぶも、遽惕(きょてき)の慮亡し。昔者(むかし)、吾が先祖桓王、邵考成王、身づから社稷に勤め、四方を行(めぐ)り、以て邦家に憂勞せり。今、吾が老貯、親しく参軍の衆を率ゐて、以て不宜(義)の邦を征し、桴を振ひ、鐸を振ひ、邦彊を闢啓すること、方數百里、列城數十、克(よ)く大邦に敵(あた)れり。寡人、其の徳を庸(功)とし、其の力を嘉(よみ)す。是れ以て之(これ)に厥(そ)の命を賜ふ。》

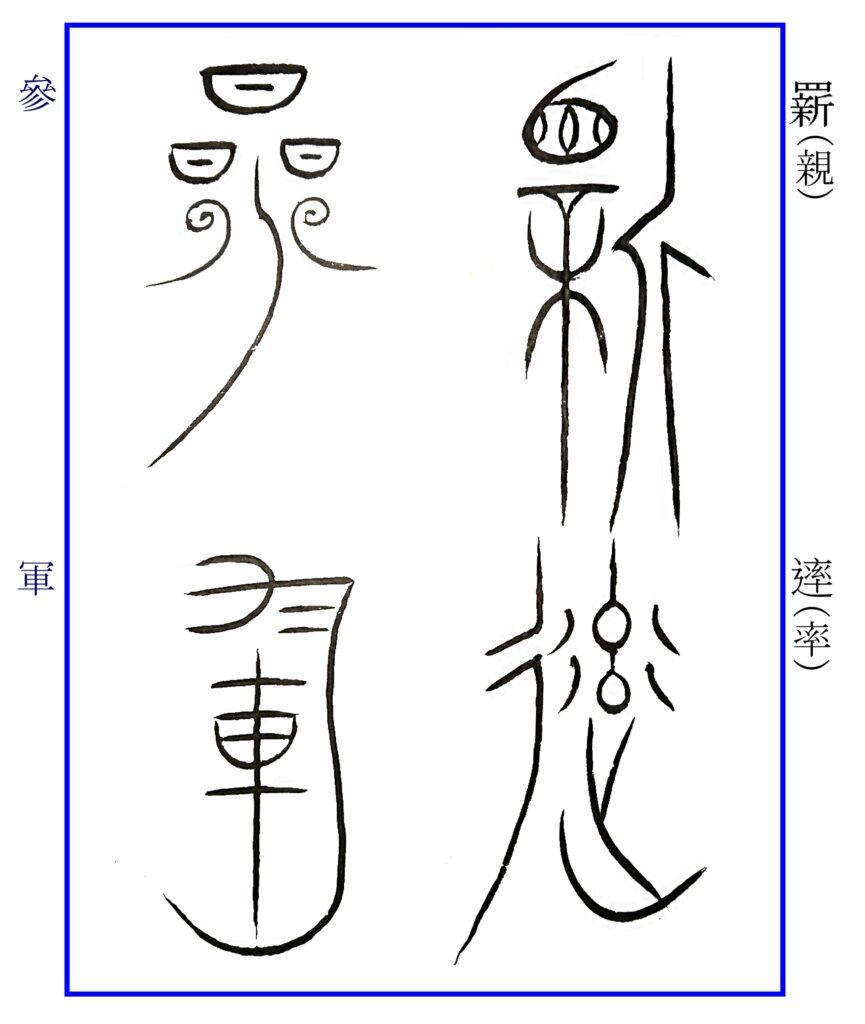

「![]() 」(親):[字通」には、「辛(しん)+木+見。神事に用いる木をえらぶために辛(針)をうち、切り出した木を新という。その木で新しく神位を作り、拝することを親という。〔説文〕八下に「至るなり」とし、また宀(べん)部の寴字条七下にも「至るなり」とあって同訓。寴は新しい位牌を廟中に拝する形で、金文には親を寴に作ることがある。父母の意に用いるのは、新しい位牌が父母であることが多いからであろう。その限定的な用義である。すべて廟中に新しい位牌を拝するのは、親しい関係の者であるから、親愛の意となり、また自らする意に用いる。」とあります。「親」として用いる中山国の篆書には他に「宀」と「新」からなる字もあります。

」(親):[字通」には、「辛(しん)+木+見。神事に用いる木をえらぶために辛(針)をうち、切り出した木を新という。その木で新しく神位を作り、拝することを親という。〔説文〕八下に「至るなり」とし、また宀(べん)部の寴字条七下にも「至るなり」とあって同訓。寴は新しい位牌を廟中に拝する形で、金文には親を寴に作ることがある。父母の意に用いるのは、新しい位牌が父母であることが多いからであろう。その限定的な用義である。すべて廟中に新しい位牌を拝するのは、親しい関係の者であるから、親愛の意となり、また自らする意に用いる。」とあります。「親」として用いる中山国の篆書には他に「宀」と「新」からなる字もあります。

「![]() 」(率):2回目です。水にさらした糸束を絞っている形「率」(固定する横木は省略)に「辶」が加えられていて、「ひきいる」意となります。前回の例よりも行人偏の下部を長く表現しています。

」(率):2回目です。水にさらした糸束を絞っている形「率」(固定する横木は省略)に「辶」が加えられていて、「ひきいる」意となります。前回の例よりも行人偏の下部を長く表現しています。

「參」:西周金文は、巫女の頭部にある3本の簪が明らかな字形です。[字通]によれば「厽(るい)+㐱(しん)。厽は三本の簪(かんざし)の玉の光るところ。㐱は人の側身形に彡(さん)を加えて、人の鬒髪(しんぱつ、黒髪のこと)の長いさま。」とありますが、「㐱」は側身形にした身体から放たれる光彩を表現したものと思われます。楚簡には側身形の左右に4点を対称に、周囲へ光彩を放つように配しています。中山篆はその4点を2つの渦紋に替えた表現です。

「軍」:「勹」(ほう)と「車」からなる字です。白川静は金文では「勹」を軍旗のなびく様としています。それに従えば、上部の短い2本の横画は「中」にもみられるような吹き流しではないかとも想像できます。ただ、一方で金文には「勤」など耜(すき)をあらわす「力」と近似したものがあり、この中山国の篆書はそれに類する系統であり、あるいは武具の一種ではと思わせる姿をしています。