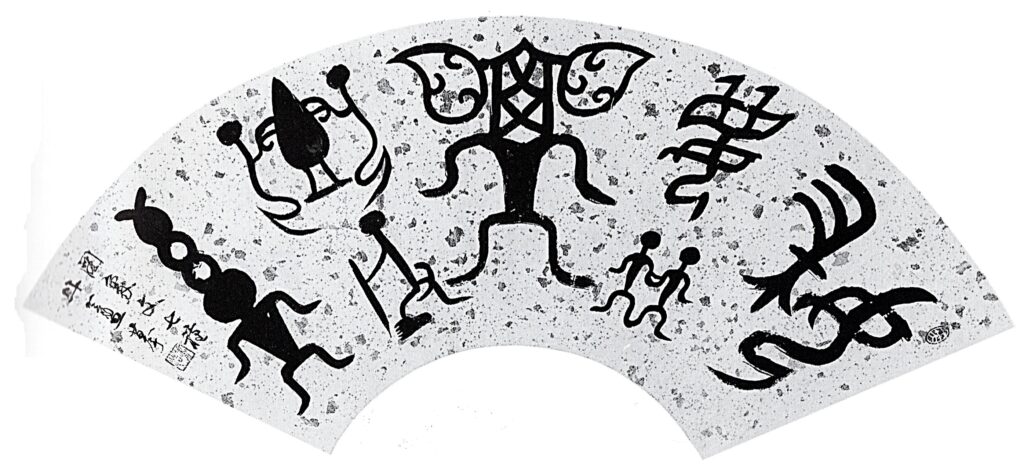

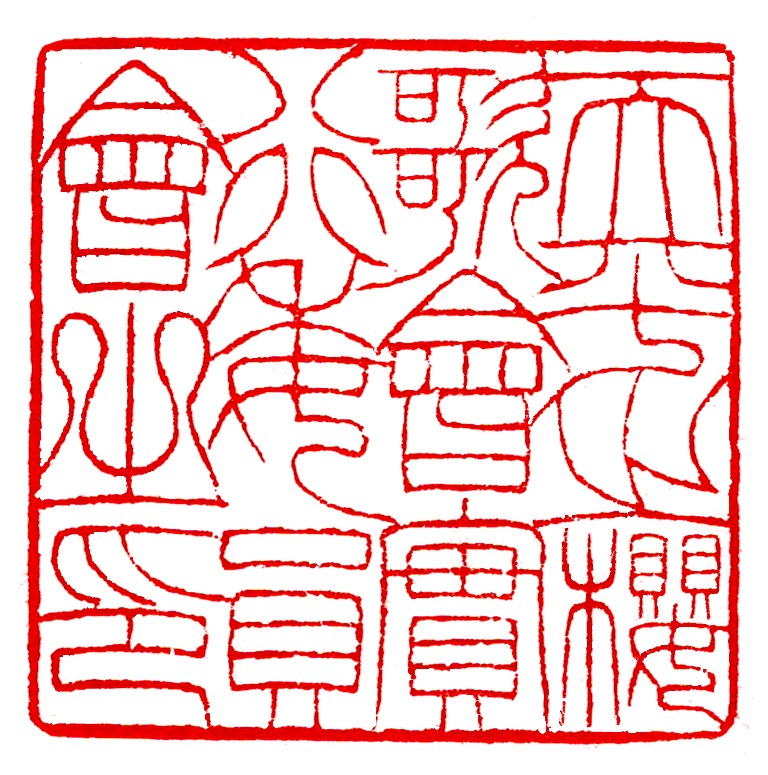

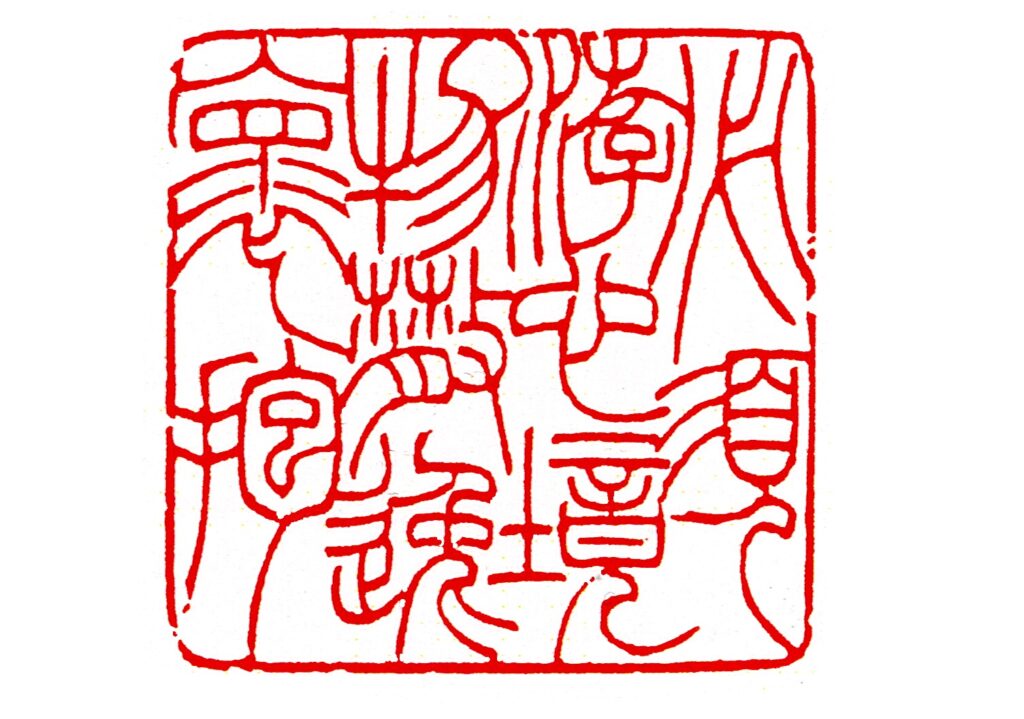

旧作「図象誕霊」(殷代図象による曼陀羅)です。

殷代の図象には文字の体裁を備える以前にあって、例えば氏族を表す徽章として用いられていたとされるものがあり、その豊かな造形は人を惹きつけて離さない魅力に満たされています。拙作はその図象群によって金文の世界を曼陀羅に見立てて表現したもの。図象で構成する作品は、すでに先師小林斗盦や青山杉雨の作品がよく知られていますが、私の作品はそれらに触発されて制作したものです。

74㎜×74㎜

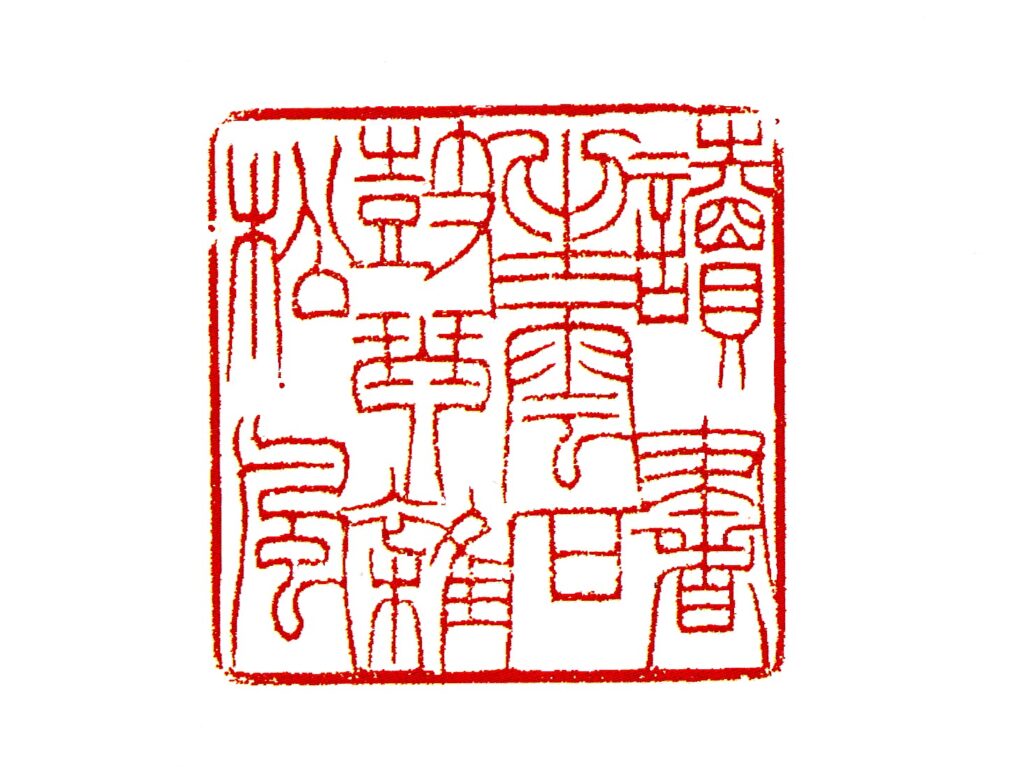

旧作「図象誕霊」(殷代図象による曼陀羅)です。

殷代の図象には文字の体裁を備える以前にあって、例えば氏族を表す徽章として用いられていたとされるものがあり、その豊かな造形は人を惹きつけて離さない魅力に満たされています。拙作はその図象群によって金文の世界を曼陀羅に見立てて表現したもの。図象で構成する作品は、すでに先師小林斗盦や青山杉雨の作品がよく知られていますが、私の作品はそれらに触発されて制作したものです。

74㎜×74㎜

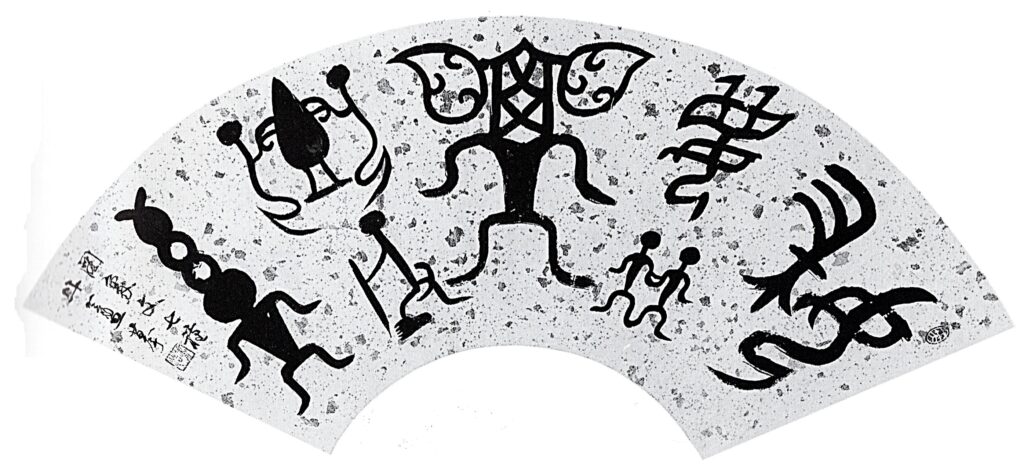

私の地元である栃木県下野市は、2006年に旧国分寺町・旧南河内町・旧石橋町が合併して生まれた市です。ここは、かつて「国分寺」「国分尼寺」「薬師寺」そして日本全国でもわずか3箇所に限られた「戒壇」があったことで知られ、飛鳥・白鳳・天平にまたがる時代、東国の地にあって、文化盛栄を誇った地です。

来る3月20日(日)、国分寺跡の「天平の丘公園」にて「天平の桜歌会」イベントが開催されます。私も市からの依頼を受け、「一書一会」というワークショップを担当することになりました。ご興味がある方はどうぞお出かけください。

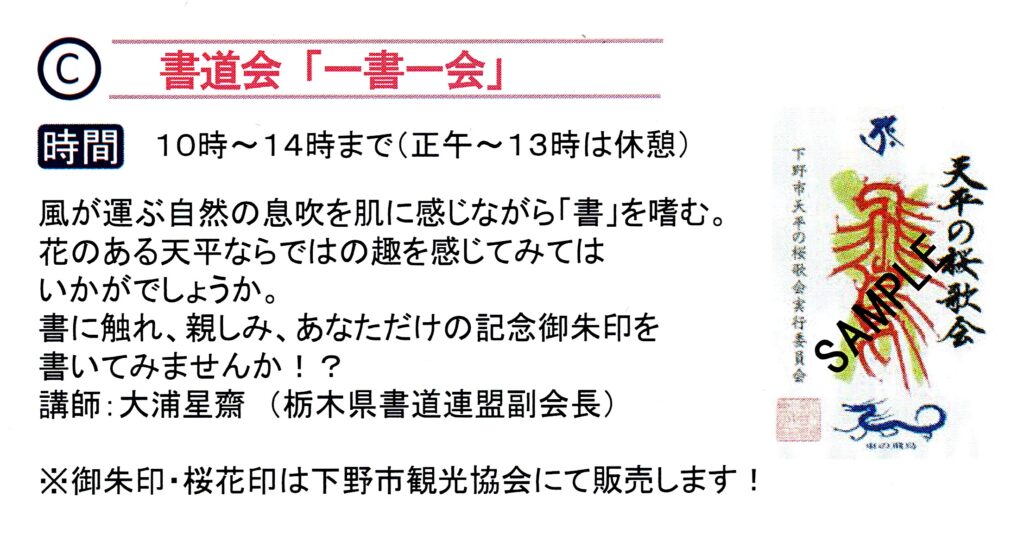

私が担当するワークショップでは、記念の「御朱印札」を販売したり、自分でオリジナルのものを書いて制作したりします。ここにご紹介するのは、私がデザインしたものです。下野市は愛称として「東の飛鳥」を使用していますので、中央の背景に篆書の「東」、その上には鳳凰が翼を広げた姿をイメージした「飛鳥」を篆書で刻し配しました。実行委員会の印も私が刻したものです。なお、中央を空けたものも準備し、来場者に好きな言葉を書いていただこうとも考えております。そこに捺すいわゆる「寺印」として、今回新たに下野市の公認による古印風「下野国分寺印」も刻しました。あわせてご覧いただければ幸いです。

30㎜×30㎜

70㎜×40㎜

49㎜×49㎜

「必須遊心境物散逸懐抱」 『性霊集』巻3「勅賜屏風書了即献表 并詩」より

必ず須く心を境物に遊ばして、懐抱を散逸す

空海の漢詩文集『性霊集』は正式な名称を『遍照発揮性霊集』といい、弟子の真済が編纂したものです。

さて、この中に出てくる「境物」をどのように解釈すればよいのだろうか。単純に「外界の物」としてよいのだろうか。「境」の字について、『字通』(白川静)には「声符は竟(きょう)。竟は言を以て神に祈り、その感応として「音なひ」(※音によって認知される気配、訪ひ[星齋注])のあらわれる意で、これによって祈りが終わり成就する。ゆえに竟は終竟、場所的に移していえば、領分の終わるところ、すなわち境界の意となる。転じて一定の状態にあることをいう。」とあります。また、京都西山短期大学教授江藤高志氏は「空海の詩文における「境」の理念」において、「空海はこの「境」という言葉を区切りや地域を表す一般の意味と認識の対象世界を表す仏教語の意味とに、『性霊集』において使い分けている。」と述べています。空海は唐より帰朝する際に盛唐の詩人王昌齢の『詩格』を将来していますが、そこには「境」を既存の『懐風藻』や『万葉集』にはみられない新たな文学理念、つまり「心」と「象」との結びつきに焦点をあて、詩文を書くための着想を得ようと心を静めてゆき、対象とする深奥を「境」として、心に描き出そうとすることが重要だとする主張として取り上げていて、しかもそれは仏教思想に基づいたものであるとしています。つまり『性霊集』はその「境」の影響がみられることを前提として読み解かなければならないことがわかります。

「必須遊心境物散逸懐抱」は、先の江藤高志氏が指摘するように、『詩格』の『文鏡秘府論』南巻にある「須放情却寛之、令境生」(須く情を放にして却って之を寛やかにし、境をして生ぜしむべし)に相通じるもので、筆論として学書に臨む姿勢ついて論じた部分です。

「境物」とは、「万物の深奥に至る境地」などと勝手に解釈しての奏刀拙作です。

元末詩人 葉顒(ようぎょう)(1300~1374)「題松雲齋十五韻」より

読みは「書を読みて雲石に坐し、琴を鼓して松風にまじわる」 意味は「山間の石上に坐して書を読み、松風に和して琴を奏でる」となるでしょうか。

中国の資料によれば、葉顒は字を景南といい,金華(今の浙江省)の人。終生、隱居して世に出ず,城山の東隅に庵を結んだ文人とされています。葉顒が詠んだ「題松雲齋十五韻」には“讀書坐雲石,鼓琴雜松風。無往不自得,深喜世慮空”とあり、まさに悠悠恬澹として隠遁する生き様をそのまま詩に賦しています。(※宋代の葉顒(字 子昂)とは別人)

今回の刀痕は、章法の推敲から足りずお恥ずかしい限りのものですが、印文に映える羨ましいほどの文人風景に惹かれての戯れです。

私が開設している「観星楼書道篆刻研究院」は「観星」の印影をロゴとして使っています。書体は西周時代の金文体です。

論語為政篇には「子曰 為政以徳 譬如北辰居其所 而衆星共之。」(読み:子曰く、政を為すに徳を以てするは、たとへば北辰其の所に居りて、衆星の之にむかふが如し、と。)とあります。天空遙か、取り巻く衆星の中心にあってその立ち位置を忽(ゆるが)せにせず、常に光を発し続ける北極星は航海の重要な指標としても知られています。この北極星を核とした星列が北斗七星です。「斗」は酒聖斗庵先生、「七星」は門人共々七賢を想起させます。先生は主催する研究会の名称を「北斗文会」と銘じましたが、今でもその名称からは先生の強い自負が伝わってきます。

私が刻した「観星」でいう星とはその北極星のことであり、また、品格を有す先賢古典群、そしてかつて師事した巨星ともいうべき小林斗盦先生、白川静先生両先師のことを指しています。とりわけ両先師の教えやその真を追求する揺るぎない姿勢から学んだ多くのことを常にこの小さな心の中心に据え、これからも自分の戒めにしていこうとかんがえています。

先師小林斗盦先生は、論語為政篇にある「北辰居其所而衆星共之」を1986年に刻されています。側款によれば、家族が集う古希の祝宴の後、醉郷醒めやらぬまま帰路につき、室に入りて北望、興を発して奏刀されたとあります。この印は、2016年11月から12月まで東京国立博物館東洋館にて開催された「生誕百年記念 小林斗盦 篆刻の軌跡ー印の世界と中国書画コレクションー」展に出陳されたもので、格調高い鑿印の刻風と精緻な側款が映える名品です。これも私にとっては輝く「星」。今回は畏れを弁えずに拙作と並べ飾らせていただきました。幸運にも、今この宝印は拙齋の賓客となっています。

「不易流行」

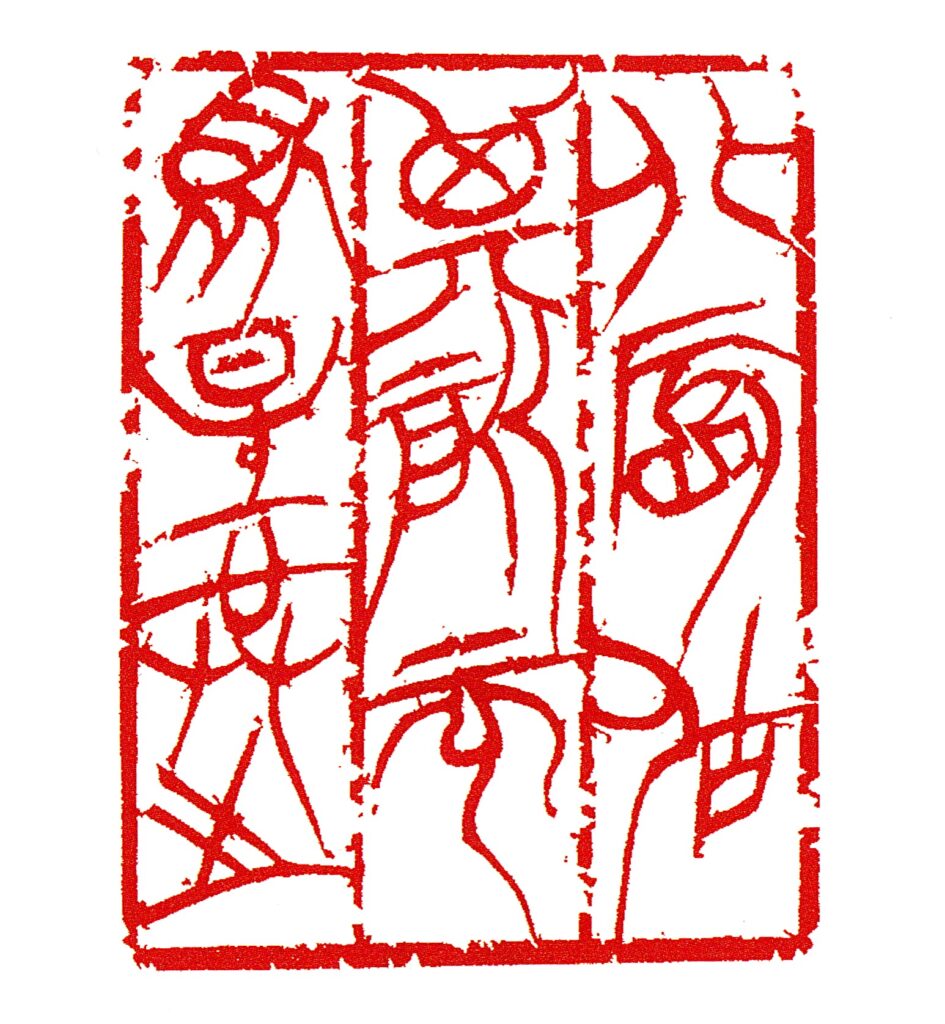

いつの時代にあっても変わらない本質的な価値を追い求めつつも、留まりてカビ臭く陳腐に墜ちることがあってはなりません。めまぐるしい変化にはただ拒絶するのではなく、柔軟に応じて新しい価値を取り込んでいく姿勢も大切ですね。この言葉は奥の細道で知られる江戸前期の俳人松尾芭蕉が提唱する俳諧の理念として知られていますが、書の道を歩むものたちにとっても通用するものだと思います。下に掲げたのは中山篆による印です。横に4字布置するのは普通ないと思いますが、中山篆ならではの章法です。

ホームページのメニュー《中山篆書法篆刻学術報告交流会》からご覧下さい。

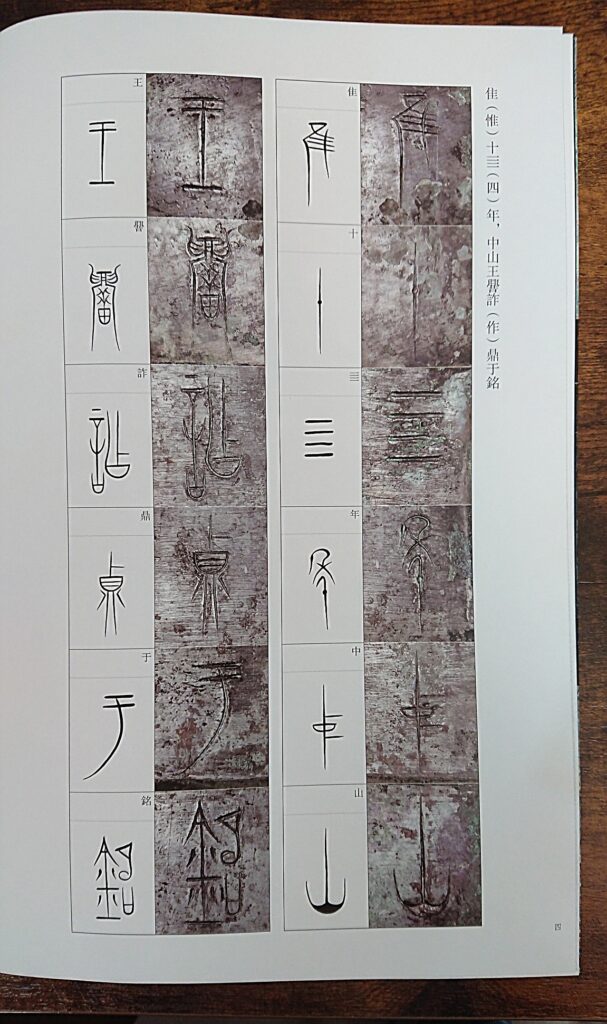

待望久しき書籍。ようやく手に入れることができました。

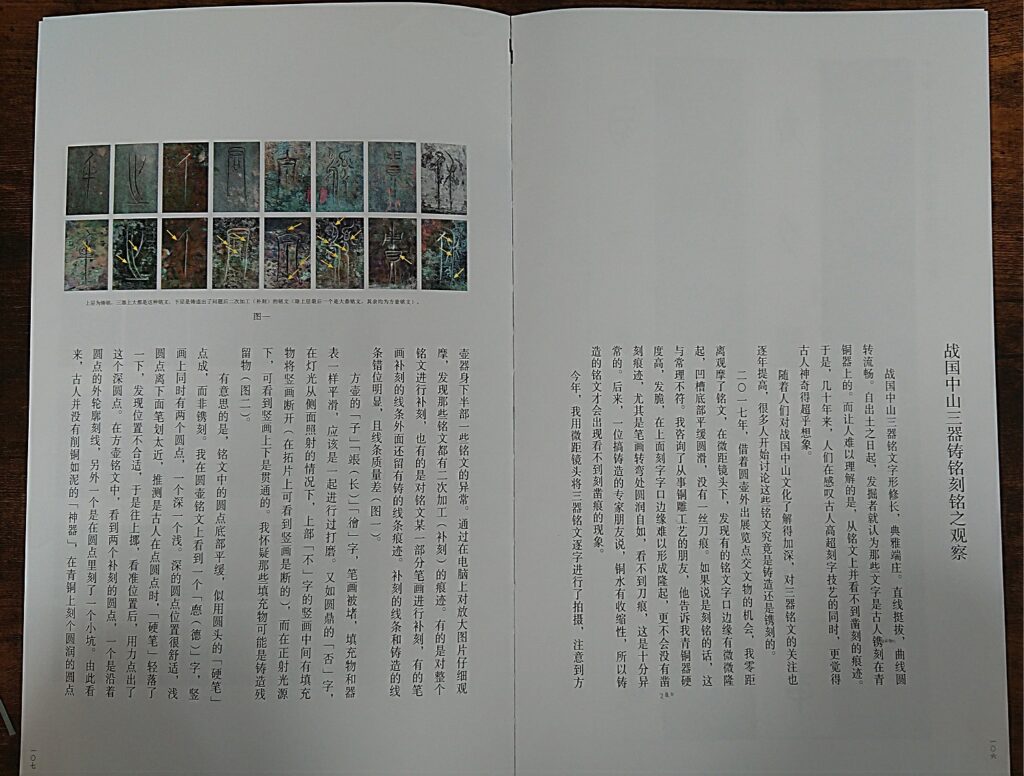

『戦国中山三器銘文図像』郝建文 著(文物出版社)

戦国時代中山国から出土した三器銘文の文字1100字あまりについて精細な接写画像を編集したもの。中山篆研究ではこれまでにはない画期的な資料になります。

中山国は戦国時代、趙、燕、斉などに囲まれていた小国。中興を挟む通歴がわずか200年ほどであるにもかかわらず、中山国で通用したその文字は多様な形態が百花繚乱する戦国期にあっても色褪せず、独特の美しさを際立たせています。

この中山国は現在では河北省石家荘市周辺にあたります。1970年代から1980年代にかけ、石家荘市の北西部平山県では、都城である霊寿城遺跡や中山王さく墓が発掘されています。出土品としては金・銀・銅・玉・陶器など絢爛たる文物や器中の酒が当時のまま発見されており、その後日本でも、1981年3月から5月にかけて東京国立博物館にて開催された「中国戦国時代の雄 中山王国文物展」は大きな話題となったようです。これらの出土文物は現在、河北省博物館に保管されています。

2017年9月、私は中国河北省中山国文化研究会が主催する「中山篆書法篆刻学術報告交流会」に台湾の中山篆研究の第一人者である黄嘗銘先生のご推薦による招聘を承け拙い研究発表をさせていただきました。その折のこと、発掘現場の見学から移動すること数時間、河北省博物館を訪れた際の大勢の児童生徒らが説明に耳を傾け熱心に見入る姿には、感動すると共に、自国の文化に対する教育のあり方、両国の違いについては深く考えさせられるものがありました。

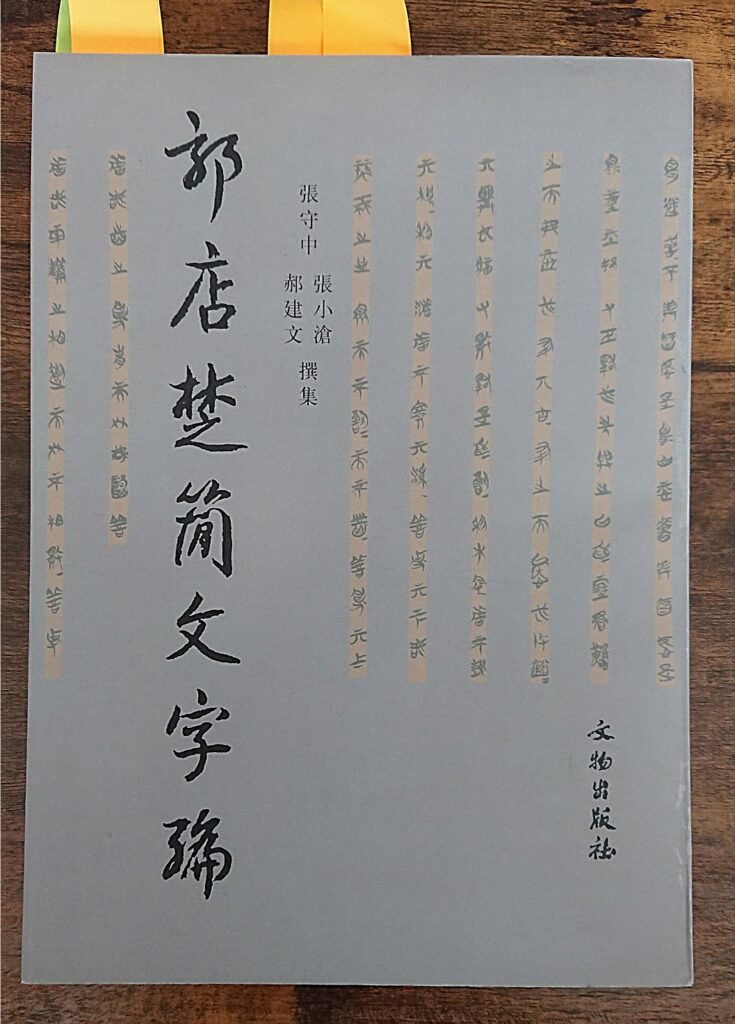

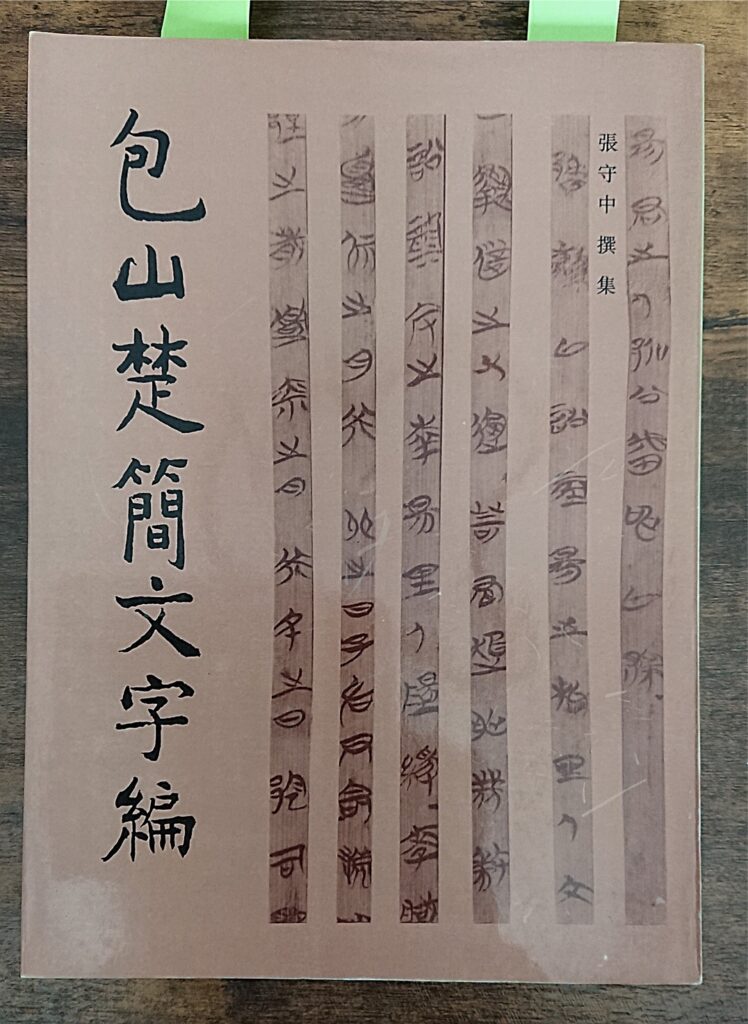

著者の郝建文(かくけんぶん)先生は楚簡研究や中山国器銘文研究の第一人者である張守中先生を師とする研究者で、師との共著『郭店楚簡文字篇』などでも知られています。

以下、『戦国中山三器銘文図像』の表紙などを写真にて一部紹介します。特に、解説部に載せた研究報告『戦国中山三器鋳銘刻銘之観察』は、従来の中山諸器銘文が鋳造ではなく後から刻されたものという常識に再検証を促すほどの重要な発表となるかもしれません。古文字研究を拓本に頼る危険性については、私もかねてより指摘してきましたが、ようやく原器の接写画像によって検証する手法がはじまったことによろこびを隠せません。そして、その機会を提供する判断を下した関係機関の英断には喝采を惜しみません。

張守中 著

張守中 著

「師古遊心」は私の学是としているものです。

古典を師としてその魅力無窮なる世界に心遊ぶことを理想に掲げています。書にしても篆刻にしても師と崇める対象は無限に存在していますから、厭くことはありません。しかも月謝などというものは要らず(文物書籍代はそれ以上にかかるけれど)、ストレスの原因となるような不本意な忖度も必要ありません。かつて、迷った末に離れることを選択しましたが、先師からの「総てに通じる学び方」を通じた、視野を広げ感性に活力を与えてくださった絶大なご恩は、今でも決して忘れることはできません。「師古遊心」中山国篆による書と甲骨文と古璽の篆刻二貌です。

35㎝×132㎝

19㎜×37㎜

23㎜×23㎜

48㎜×23㎜

老荘思想や道教の始祖として知られる老子は、春秋時代の哲学者です。しかし、生卒年は不詳であり、彼が遺したとされ、5千数百字に及ぶ『老子(道徳経)』の成立や内容についても、神格化が進んだために謎が多く、漢の河上公(かじょうこう・この人物も詳細不明)や魏の王弼(おうひつ)によるものをはじめとする多くの注釈書が生まれています。

実際に書写された最古の出土資料としては、1993年に郭店一号楚墓から出土した残簡(郭店楚簡)があり、他には1973年に馬王堆漢墓から出土した2種類の帛書(『老子帛書』甲・乙)が知られています。

「襲」は即位儀礼の際に重ね着として羽織る衣装(袞衣(こんえ、こんい))で龍の紋様が施されているもの。「かさねる・つぐ・おそう・きる」などの義を持っています。「襲」の字形は衣の上部に「龍」の省形が並んでいて、あでやかで荘厳な刺繍を髣髴とさせます。「襲明」は明を襲ぐ。絶対的な知識・智慧を受け継ぐこと。「大道」は『老子』十八に「大道廢(すた)れて仁義有り。智慧出でて大僞有り。六親和せずして孝慈有り。國家昏亂して忠臣有り」とあります。

「襲明大道」とは、大道を襲明すと読み、大いなる道を修め、絶対的な知を承け継ぐ意となります。

「襲明大道」

60㎜×58㎜

38㎜×17㎜