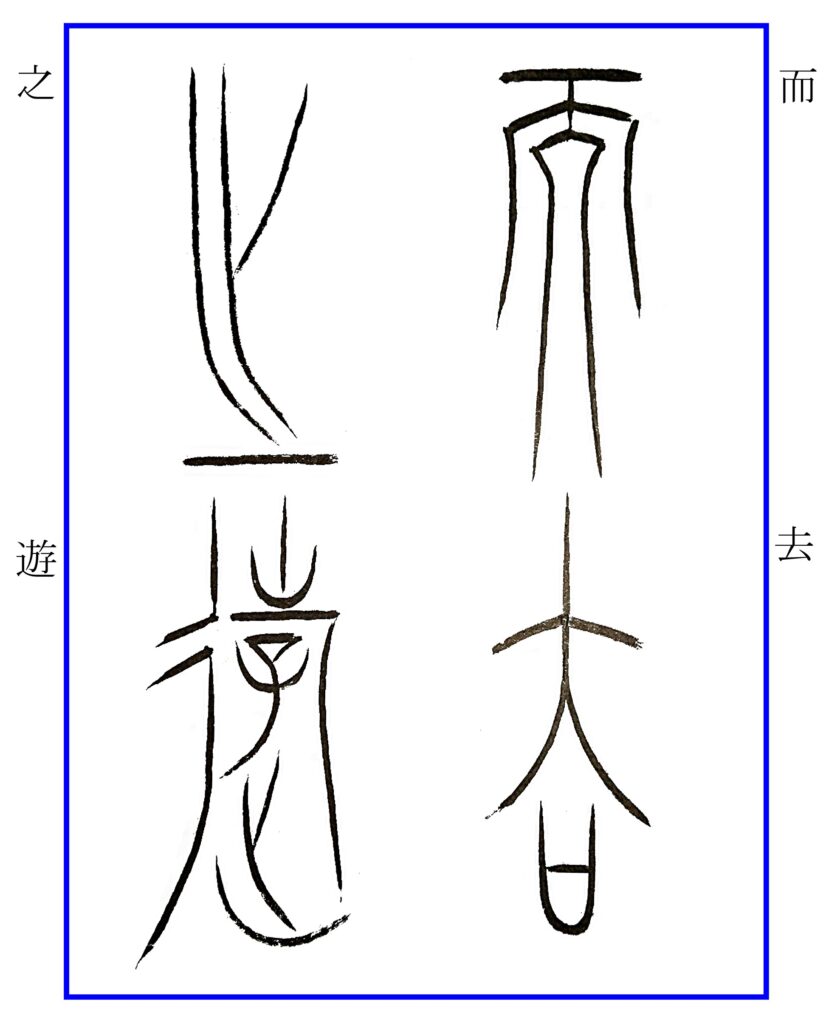

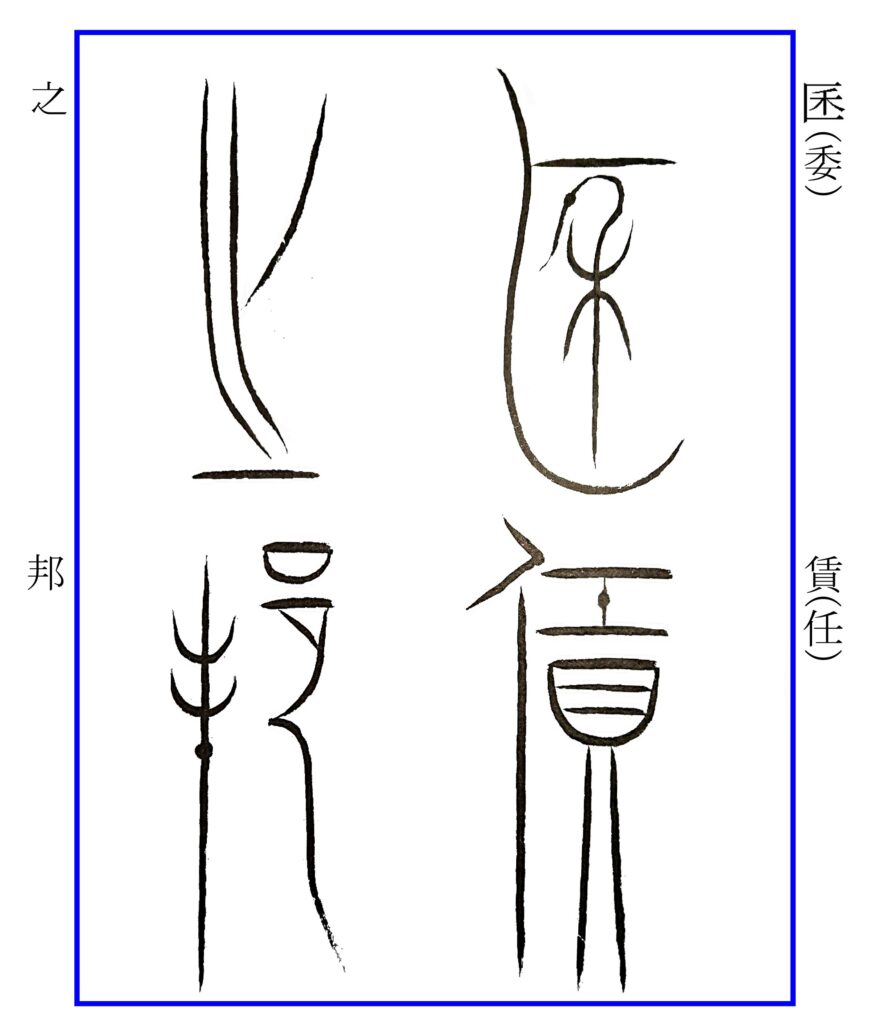

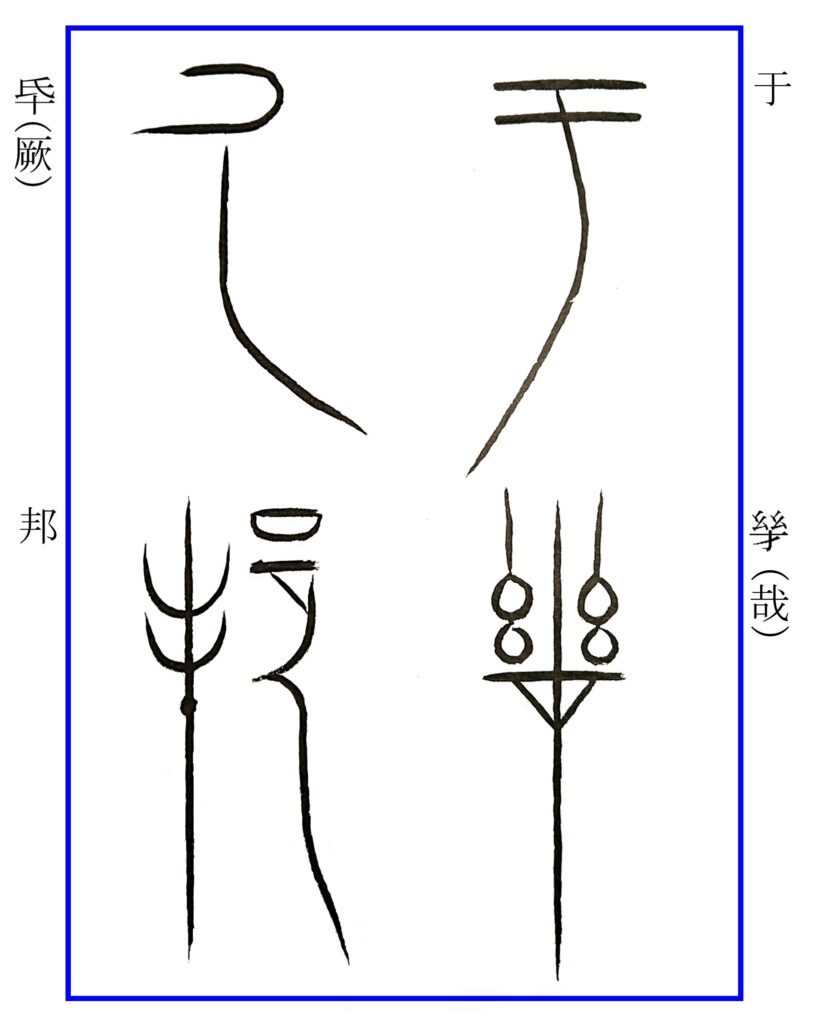

《於虖、攸(悠)哉。天其又(有)刑、于在厥邦。氏(是)以寡人、![]() (委)賃(任)之邦、而去之游、亡遽惕之

(委)賃(任)之邦、而去之游、亡遽惕之![]() (慮)。昔者

(慮)。昔者![]() (吾)先祖

(吾)先祖![]() (桓)王、邵考成王、身勤社稷、行四方、以(憂)勞邦家。含(今)

(桓)王、邵考成王、身勤社稷、行四方、以(憂)勞邦家。含(今)![]() (吾)老賙(貯)、親䢦(率)參軍之衆、以征不宜(義)之邦、奮桴振鐸、闢啓封彊、方數百里、剌(列)城數十、克敵大邦。寡人庸其悳(徳)、嘉其力。氏以賜之厥命。》

(吾)老賙(貯)、親䢦(率)參軍之衆、以征不宜(義)之邦、奮桴振鐸、闢啓封彊、方數百里、剌(列)城數十、克敵大邦。寡人庸其悳(徳)、嘉其力。氏以賜之厥命。》

《於虖(ああ)、悠なる哉。天其れ刑すること有り、厥(そ)の邦に在り。是れ以て寡人、之の邦を委任して、去りて之(ゆ)き游ぶも、遽惕(きょてき)の慮亡し。昔者(むかし)、吾が先祖桓王、邵考成王、身づから社稷に勤め、四方を行(めぐ)り、以て邦家に憂勞せり。今、吾が老貯、親しく参軍の衆を率ゐて、以て不宜(義)の邦を征し、桴を振ひ、鐸を振ひ、邦彊を闢啓すること、方數百里、列城數十、克(よ)く大邦に敵(あた)れり。寡人、其の徳を庸(功)とし、其の力を嘉(よみ)す。是れ以て之(これ)に厥(そ)の命を賜ふ。》

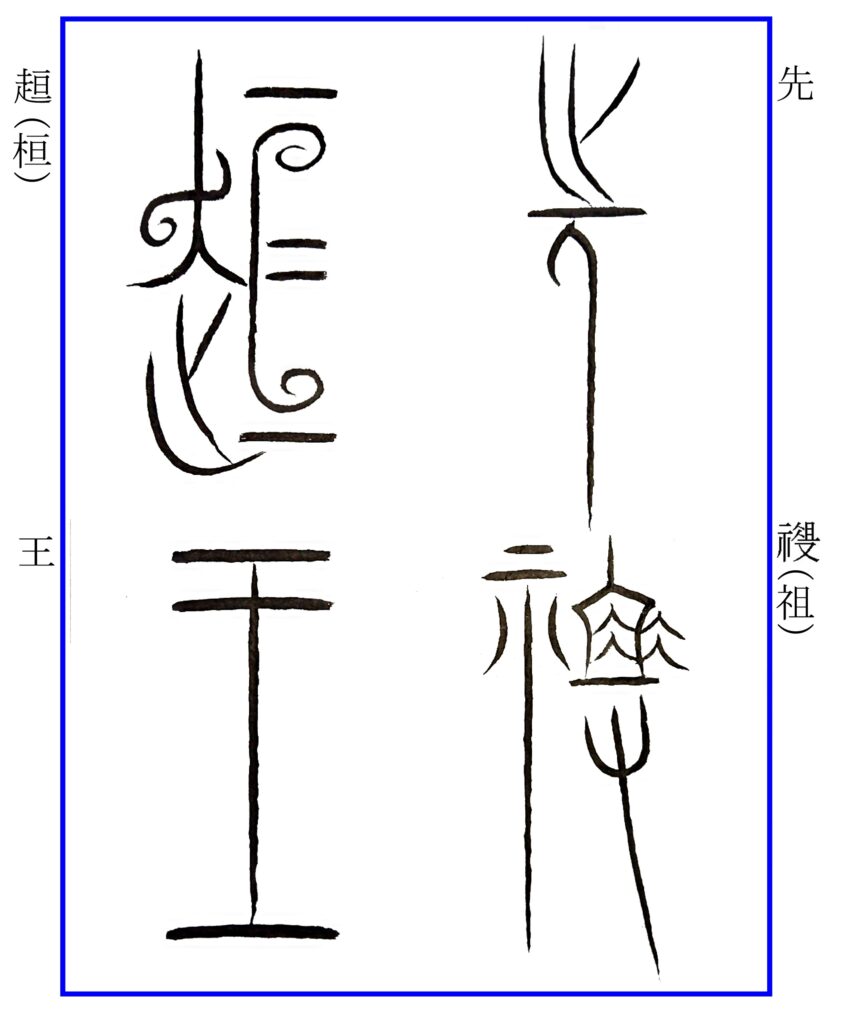

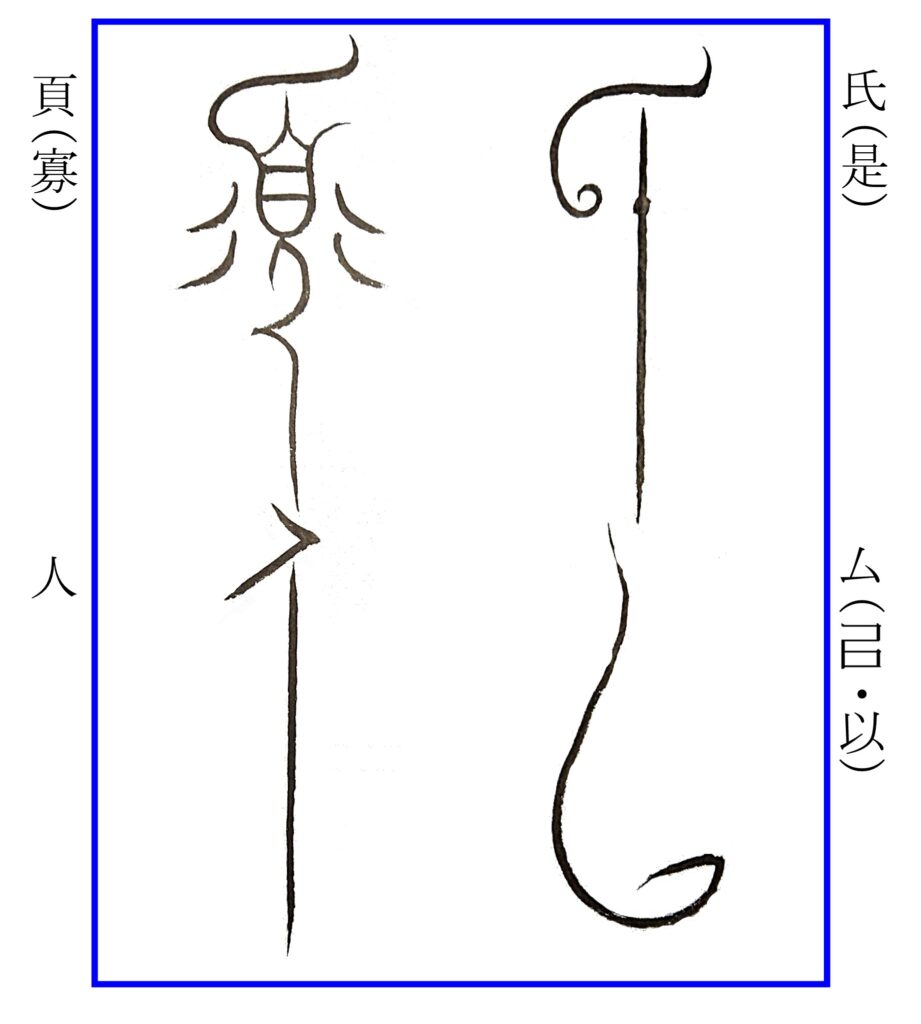

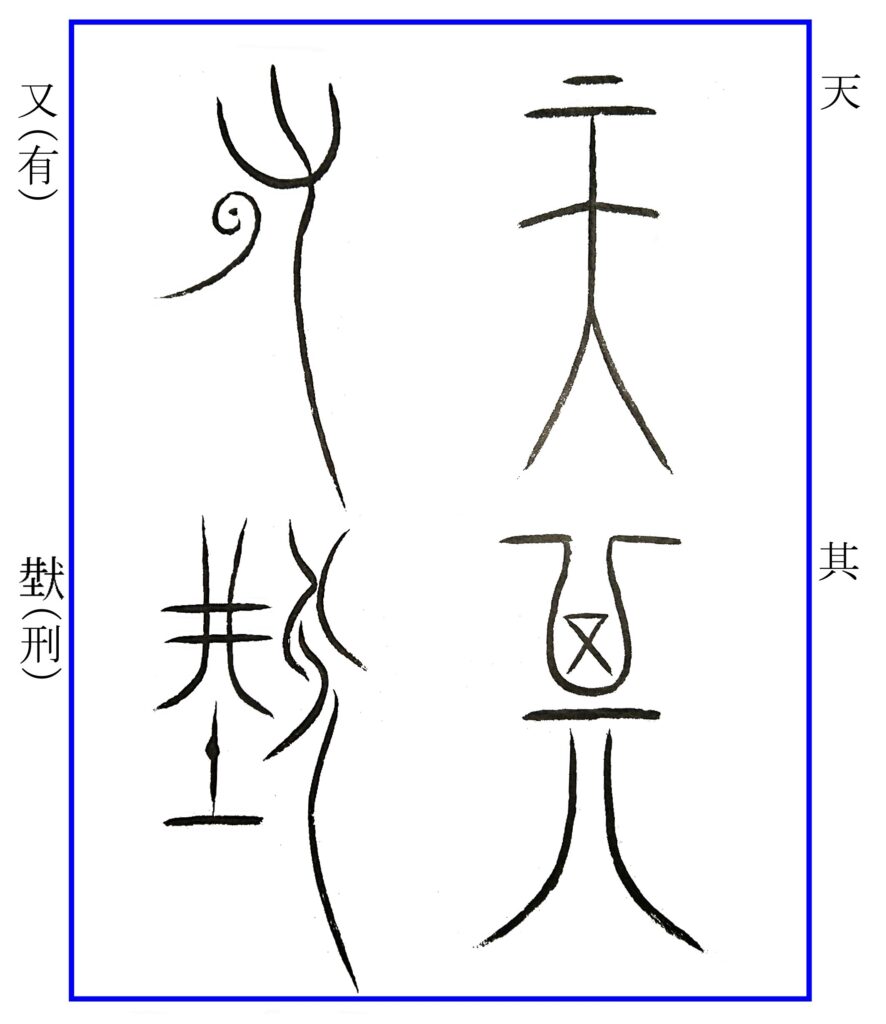

「先」:2回目です。人の上に主体となる行為を示す足を加えて強調し、「先に行く」ことを表しています。

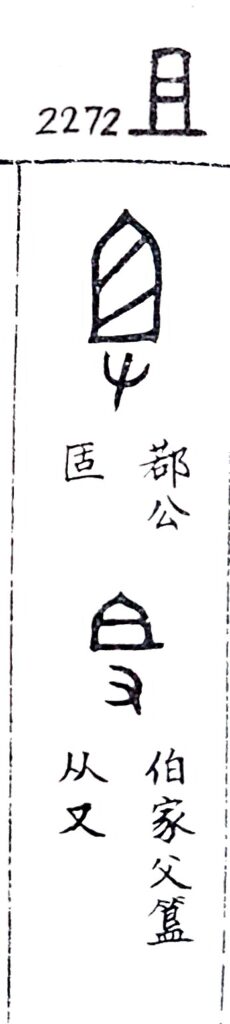

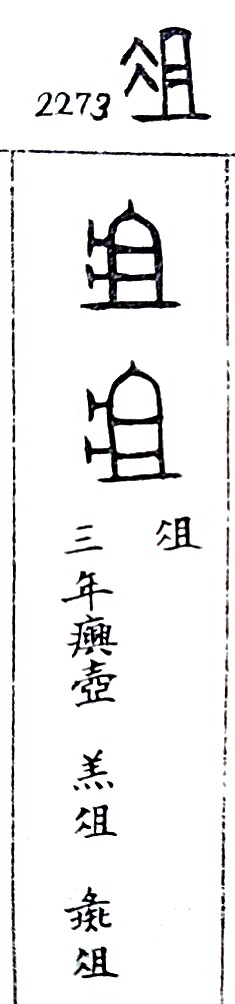

「祖」:「且」(そ)が声符となります。この「且」は祭祀の際に供える肉を切るためのまな板です。郭沫若はこれを男根としていますが、あまりにも唐突な奇説にすぎます。金文では「且」単字に「又」を加える字例が西周中期の[師虎簋]、[白觶](はくし、觶は飲酒用のカップ)などいくつかありますが、「祖」でも「且」を奉じる手が添えられるものがこの中山国篆書以外でも戦国早期の[陳逆簋]にみられます。なお、「且」の外に「![]() 」がつく理由は、構成素が「且」ではなく「俎」を用いているものと考えることができます。「俎」の金文には台脚らしき突起があり、それが変化し、「且」の内部の2画もそれと連動して統一させているものと思われます。

」がつく理由は、構成素が「且」ではなく「俎」を用いているものと考えることができます。「俎」の金文には台脚らしき突起があり、それが変化し、「且」の内部の2画もそれと連動して統一させているものと思われます。

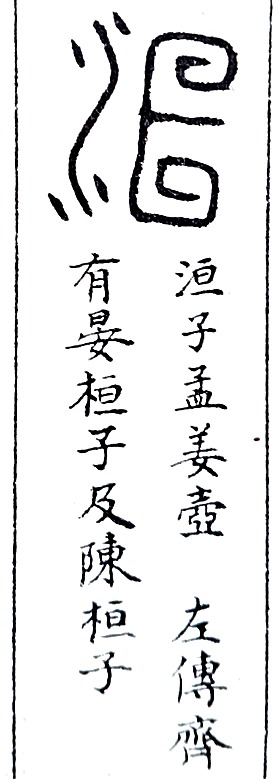

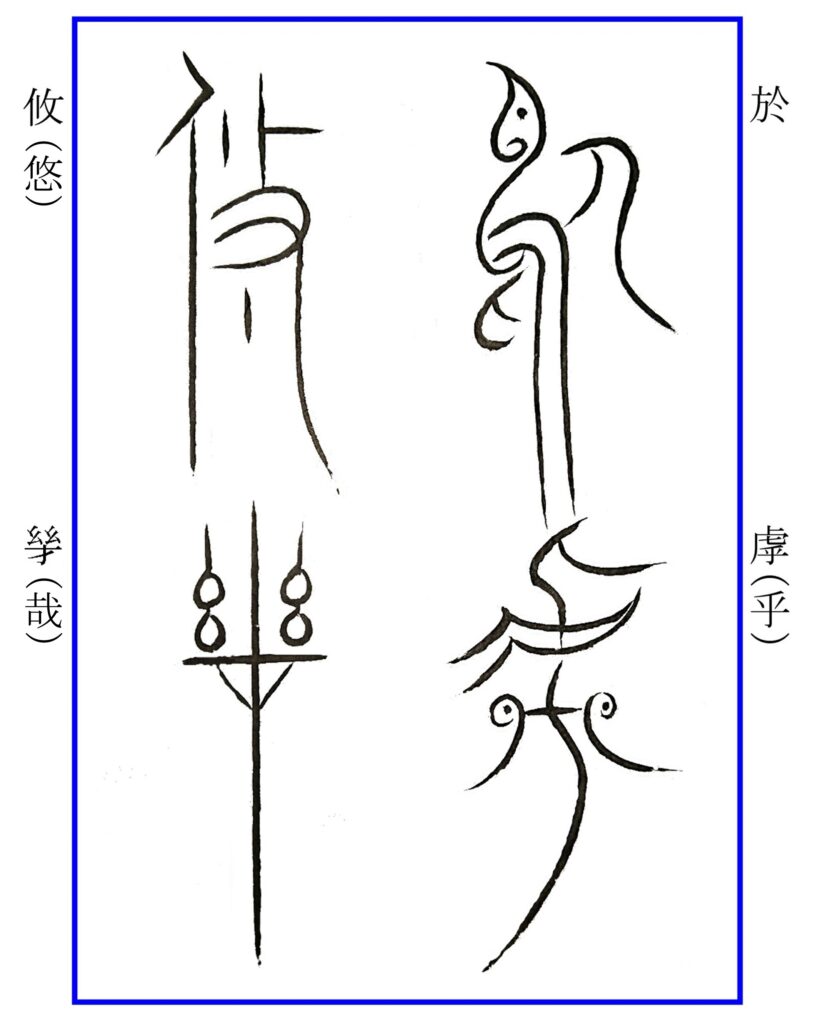

「![]() 」(桓):声符が「亘」(かん)で「桓」の仮借字です。中山国の先王の一人を指していて文献では「桓王」となっています。どちらが正しいのかを確かめる術を持っていないのが残念です。「亘」の部分は春秋晩期の[洹子孟姜壺]と似た形をしています。中央の横画を2本にしたのは間延びするのを防ぐためと思われます。

」(桓):声符が「亘」(かん)で「桓」の仮借字です。中山国の先王の一人を指していて文献では「桓王」となっています。どちらが正しいのかを確かめる術を持っていないのが残念です。「亘」の部分は春秋晩期の[洹子孟姜壺]と似た形をしています。中央の横画を2本にしたのは間延びするのを防ぐためと思われます。

「王」:3回目。王の象徴として祭祀に用いられる鉞の形です。今の活字は横画の間隔が等しくなっていますが、上の2本を寄せて書くのが本来の形です。下の横画は鉞の刃の部分にあたりますので、金文では刃身を肥(ゆた)かにしたり曲線にすることがあります。