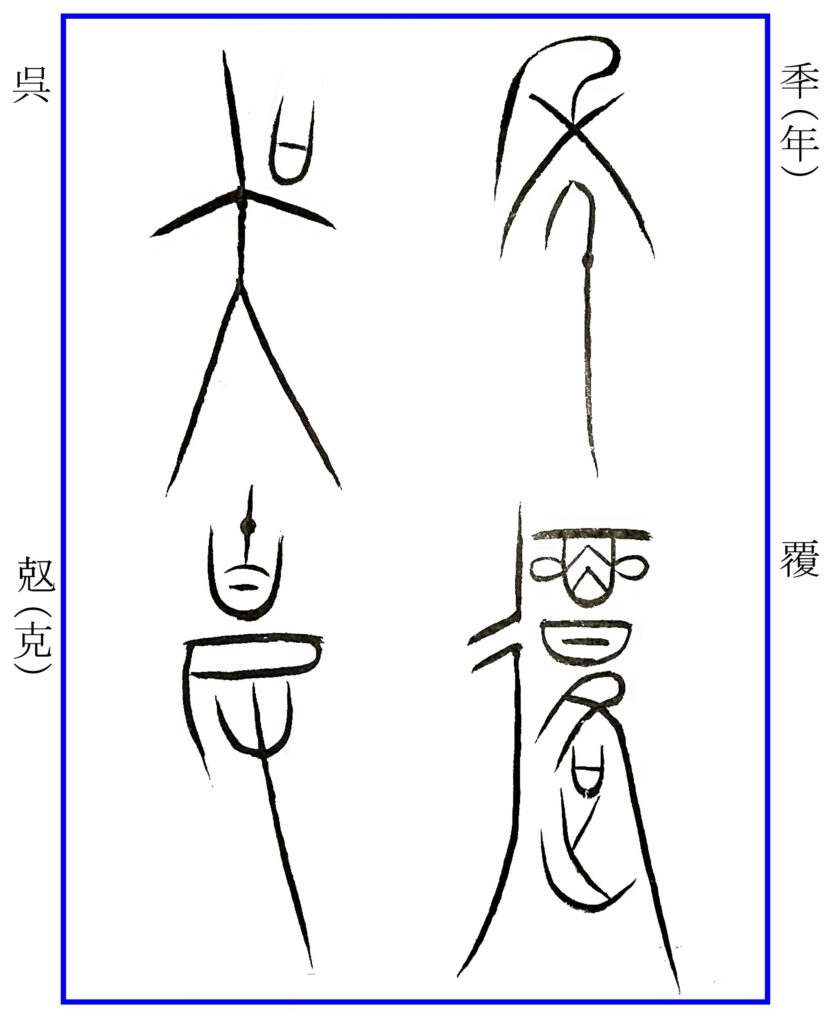

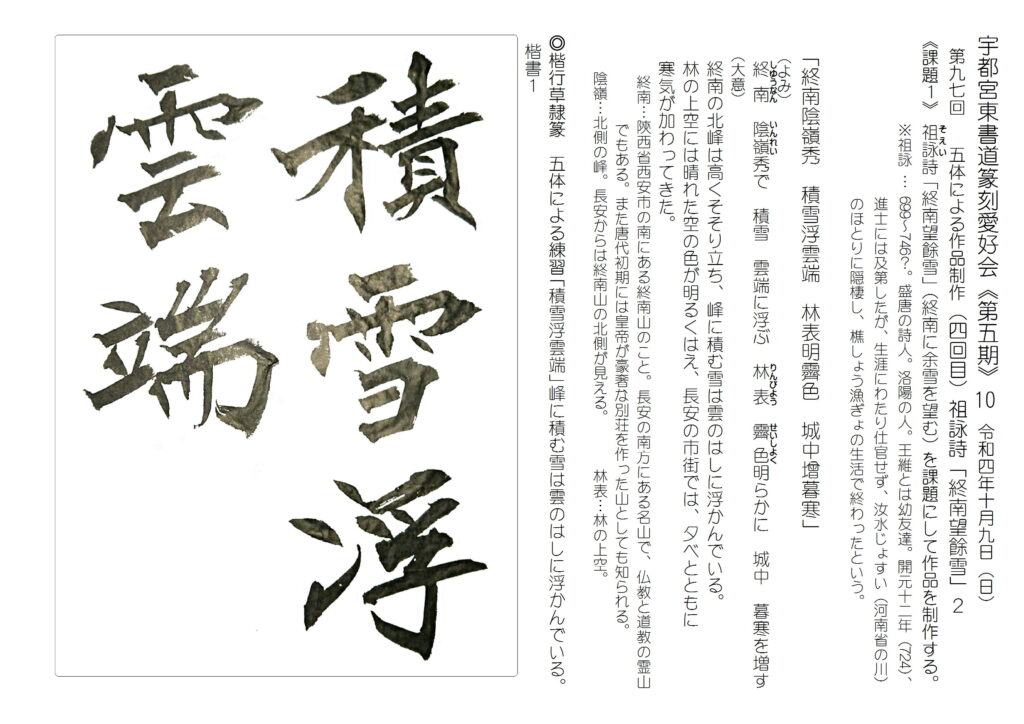

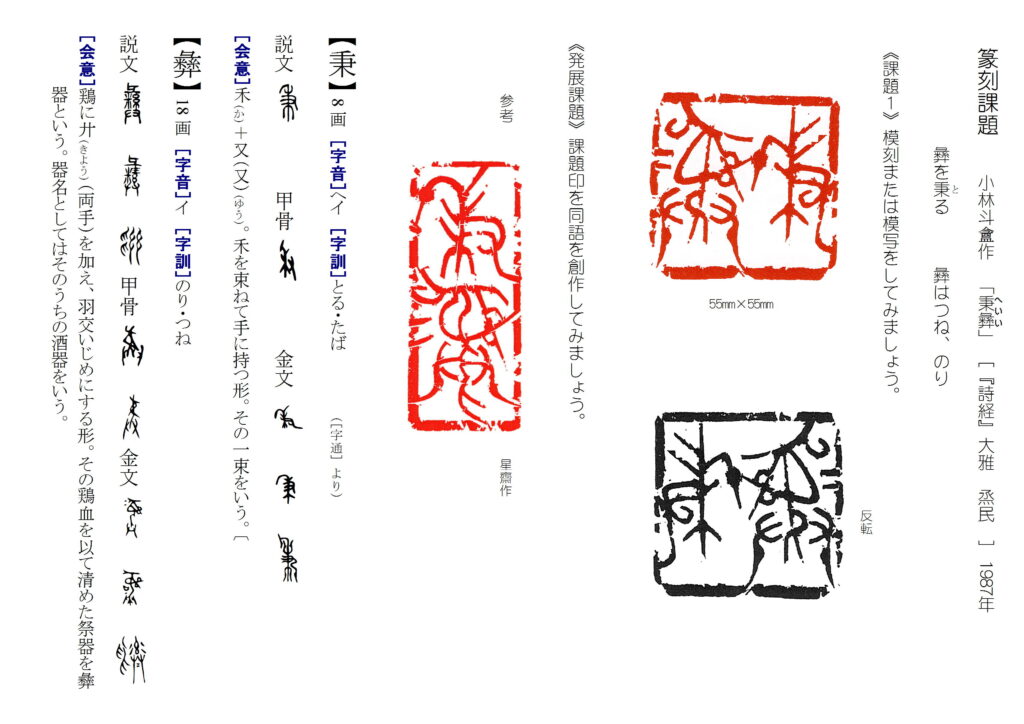

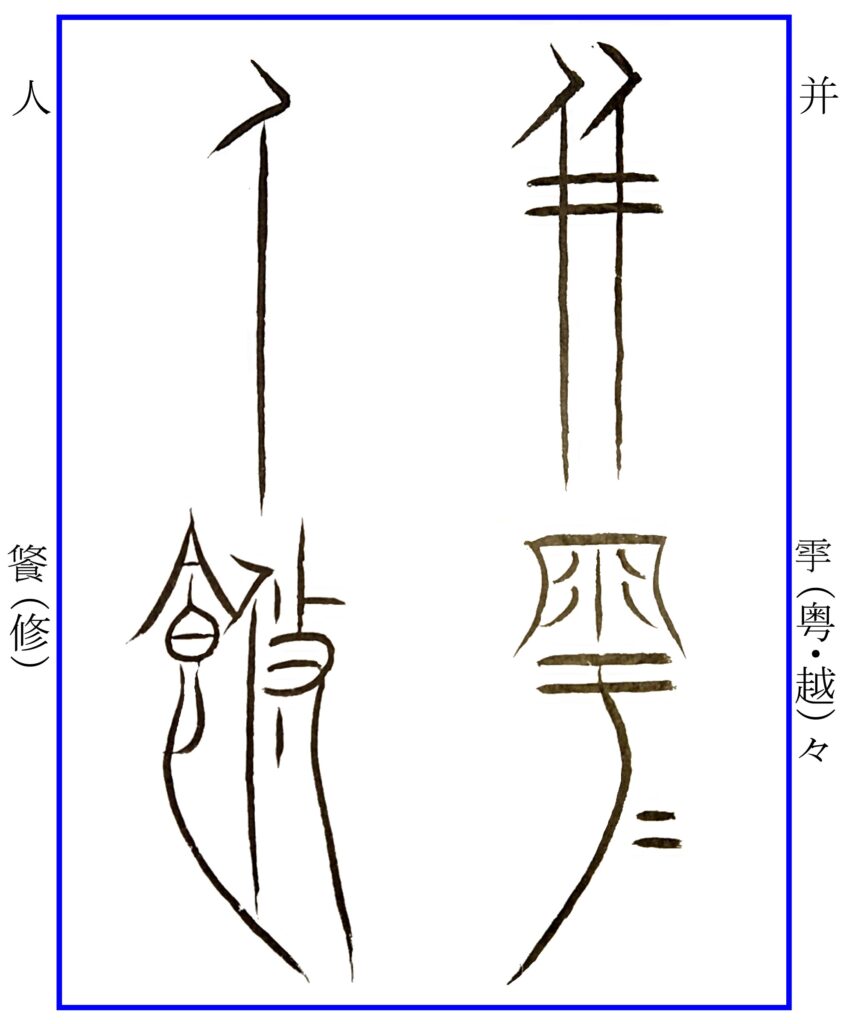

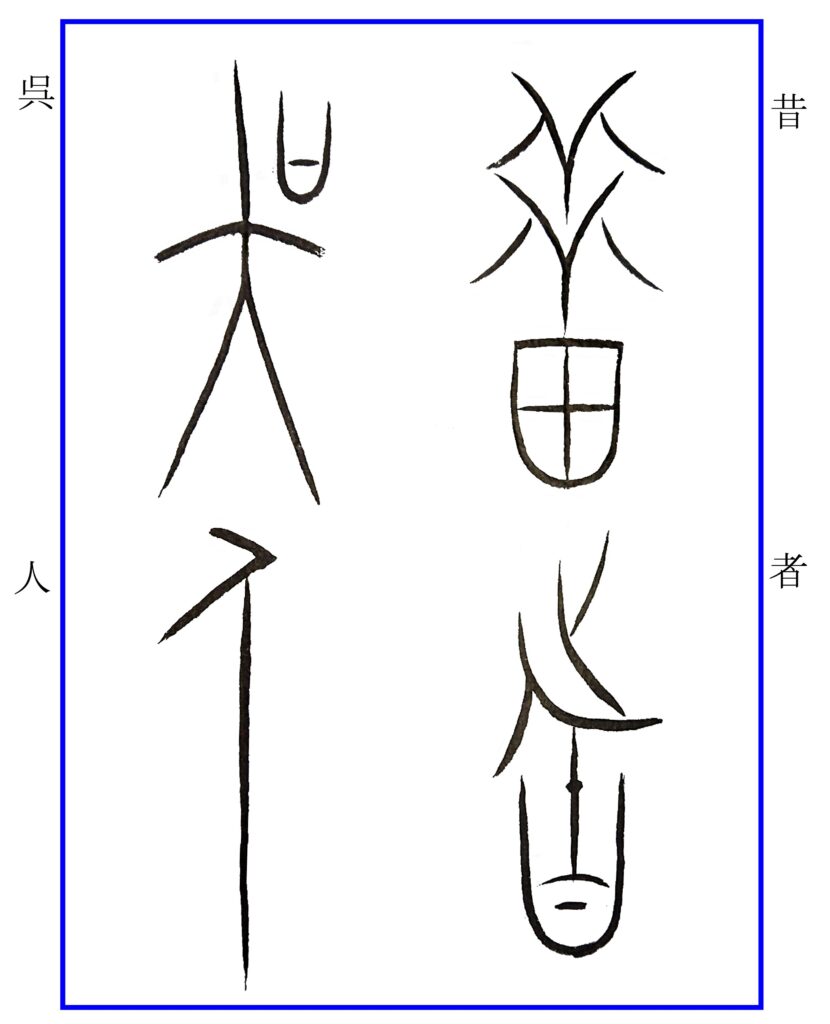

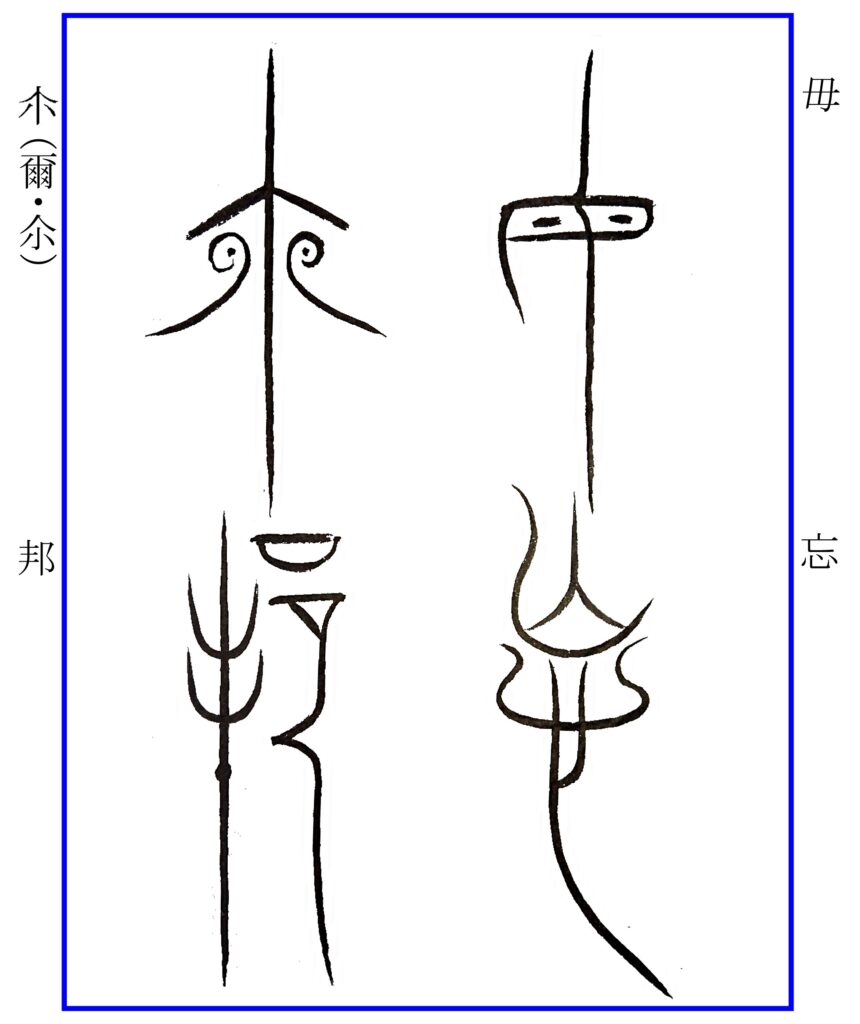

《智爲人臣之宜施。於虖、念之哉。後人其庸々之、毋忘爾邦。昔者呉人并粤。粤人![]() 斅備恁、五年復呉、克并之至于含。爾毋大而

斅備恁、五年復呉、克并之至于含。爾毋大而![]() 。毋富而驕。毋衆而囂。吝邦難

。毋富而驕。毋衆而囂。吝邦難![]() 。仇人才彷。於虖念之哉。子々孫々永定保之、毋替厥邦。》 76行 469字

。仇人才彷。於虖念之哉。子々孫々永定保之、毋替厥邦。》 76行 469字

《人臣爲るの宜(義)を知るなり。於虖(ああ)、之(これ)を念(おも)へ哉(や)。後人其れ之を庸として用い、爾(なんぢ)の邦を忘るること毋(なか)れ。昔者(むかし)、呉の人、越を併せたり。越人、修教備恁し、五年にして呉を覆し、克ちて之を併せ、今に至れり。爾(なんぢ)、大なりとして肆(ほしいまま)なること毋れ。富めりとして驕る毋れ。衆なりとして囂(おご)る毋れ。吝(隣)邦も親しみ難し。仇人、旁らに在り。於虖(ああ)、之を念へ哉(や)。子々孫々永く之を定保し、厥(そ)の邦を替(す)つる毋れ。》

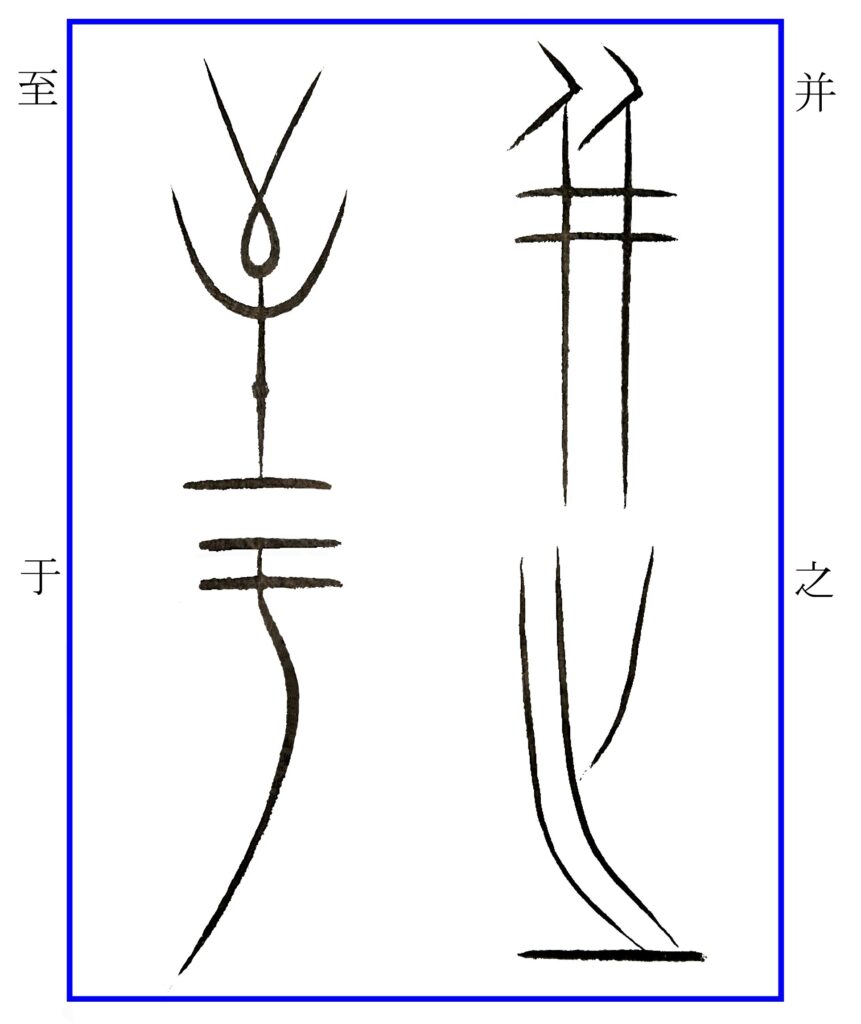

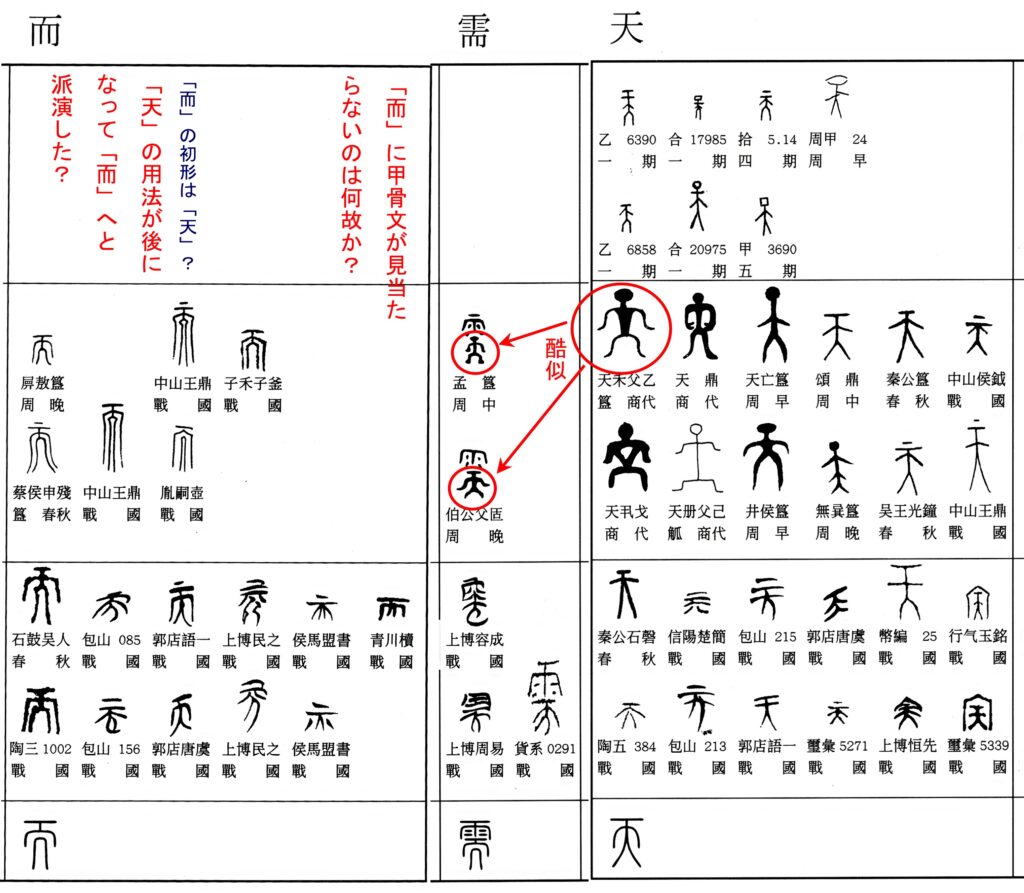

○「而」:5回目です。「而」について、[字通]を引用すると、「[説文解字]には「頬毛(きょうもう)なり。毛の形に象る」とし、髵(じ)(ひげ)の初文とみている。〔段注〕に「須(ひげ)なり」と改め、その象形であるという。」とあるのに対して、「頭髪を切って、結髪をしない人の正面形。雨乞いをするときの巫女(ふじょ)の姿で、需とは雨を需(もと)め、需(ま)つことを示す字で、雨と、巫女の形である而とに従う。」と別の解釈を示しています。ところが、この「而」の字形は「天」ととてもよく似ており、しかも、「天」が甲骨文によく見られるのに対して、「而」としての明確な事例は西周晩期から東周の祭器にあたるものが殆どです。単に頭髪を切り取る姿であれば「兀」(ごつ)でよいわけですが、ここでは「巫女」であることが重要で、だとすると「天」の表す姿も「巫女」なのではないか、とさえ想像が膨らみます。[易経]睽(けい)に、「其の人、天せられ、且つ劓(はなき)らる」とあるのは、「天」を髪を切る刑を意味する動詞として用いているのだそうです。篆文ではとても紛らわしい「天」と「而」。両字の関係はかねてより気になってきているところですが、この問題についての明瞭な説解を望みたいところです。

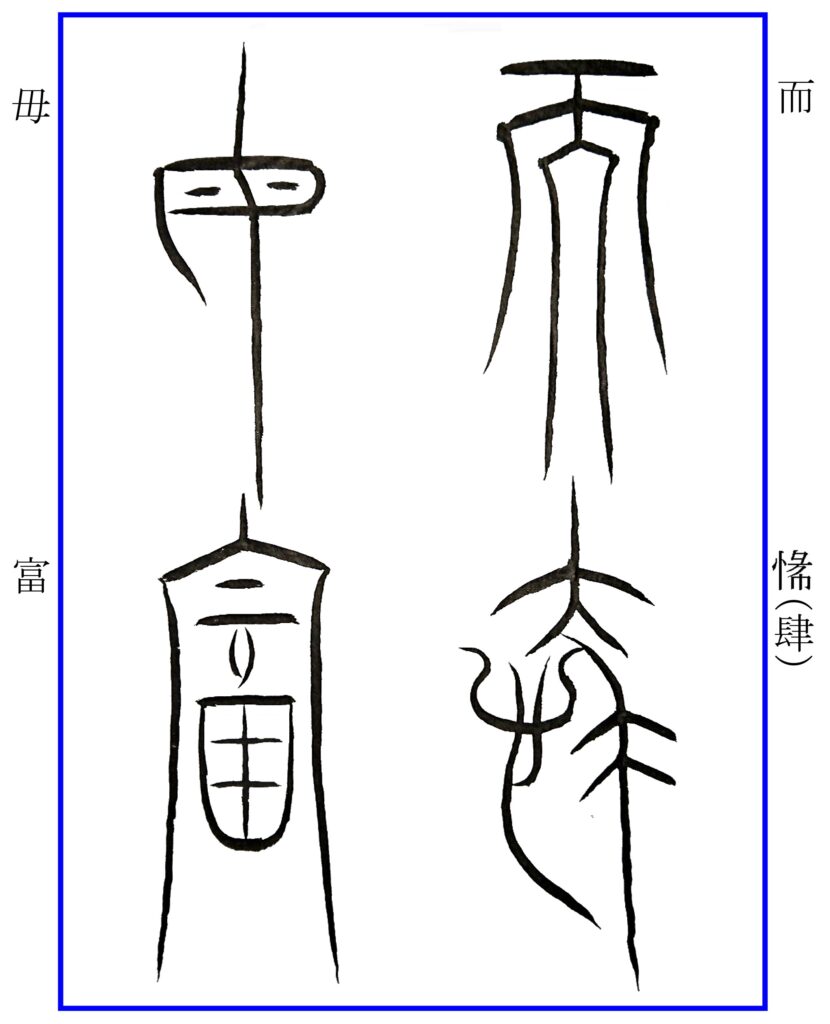

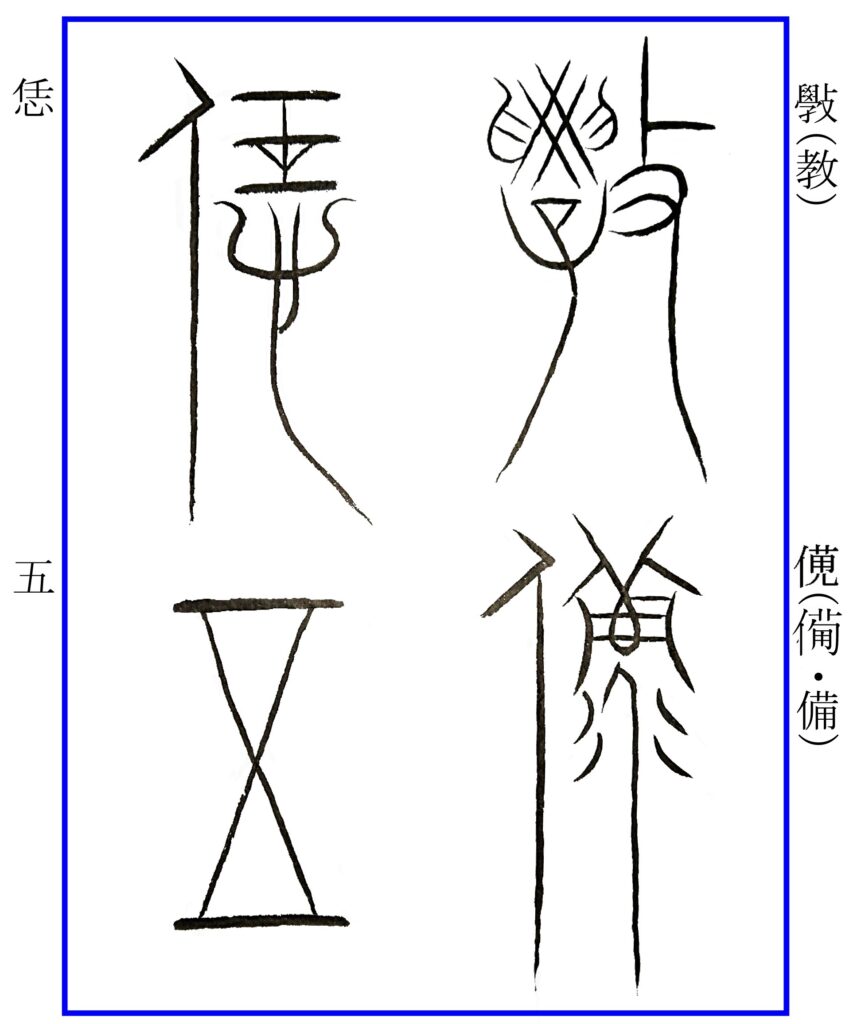

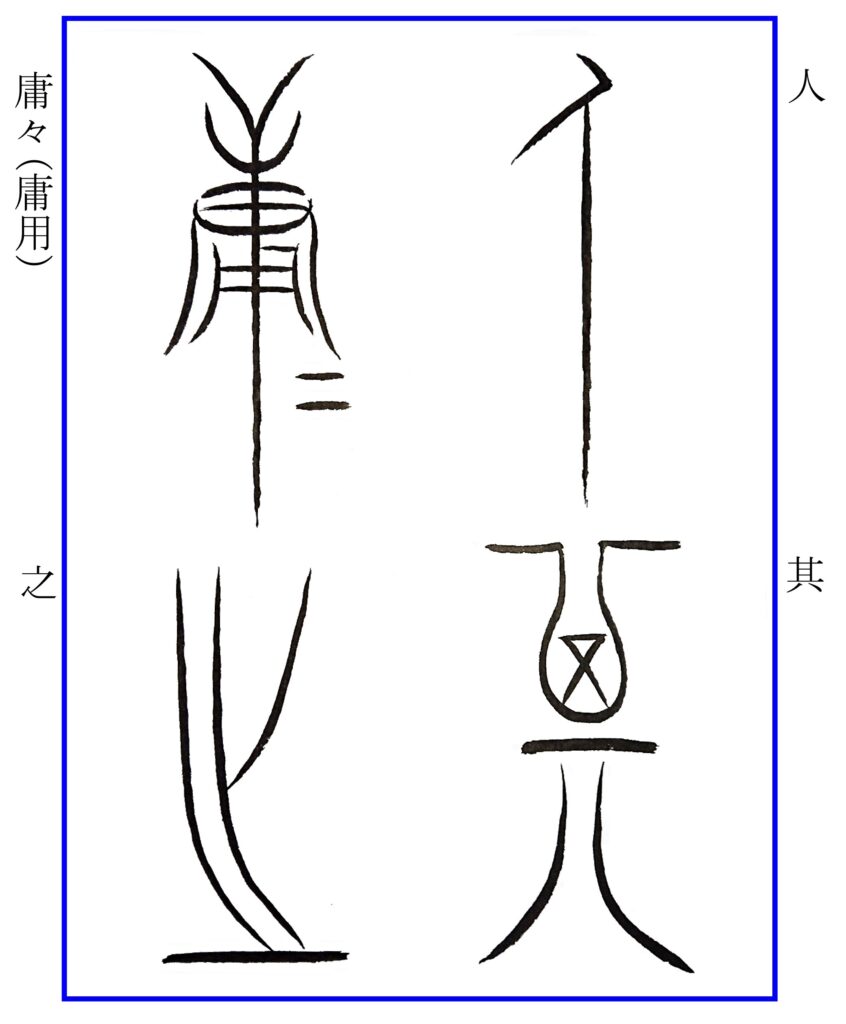

○「 ![]() 」(肆):「心」と祟りの意を持つ「

」(肆):「心」と祟りの意を持つ「![]() 」(し・てい・い)とからなります。同音で恣(ほしいまま)の意を持つ「肆」に通じています。この中山篆は甲骨文の「

」(し・てい・い)とからなります。同音で恣(ほしいまま)の意を持つ「肆」に通じています。この中山篆は甲骨文の「![]() 」の形に則った構造に思えます。

」の形に則った構造に思えます。

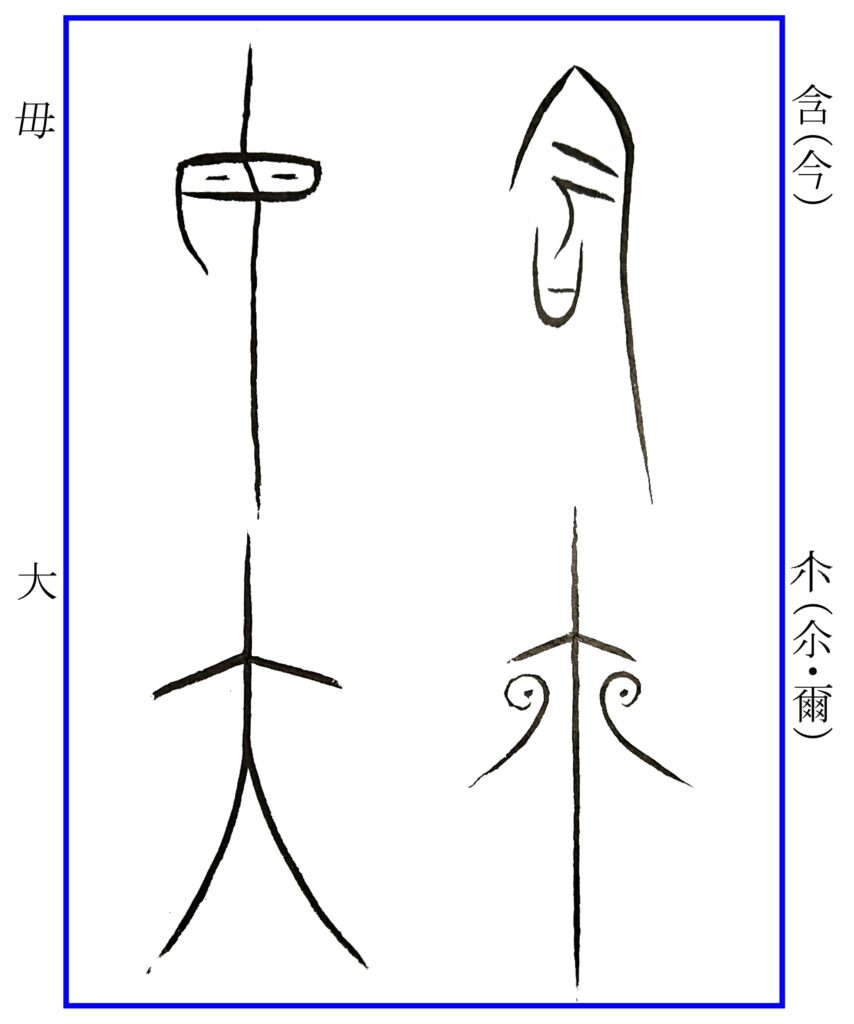

○「毋」:3回目です。

○「富」:声符は畐(ふく)。畐は腹の大きい酒樽の形。[字通]では富は神に多く供えることを原義とする字であろうとしています。活字の「田」の部分は横画が2本になっていますが、それは他の金文にも見られるものです。