篆刻の妙味の一つは、殷周秦漢二千年に亘って継承され、時に千変万化する篆書の造形美に心を遊ばせることにあると思います。その全体像を常に通覧していくことで感性の固定化、表現の陳腐化を避けたいと考えています。今回は、「参省」九貌です。

篆刻の妙味の一つは、殷周秦漢二千年に亘って継承され、時に千変万化する篆書の造形美に心を遊ばせることにあると思います。その全体像を常に通覧していくことで感性の固定化、表現の陳腐化を避けたいと考えています。今回は、「参省」九貌です。

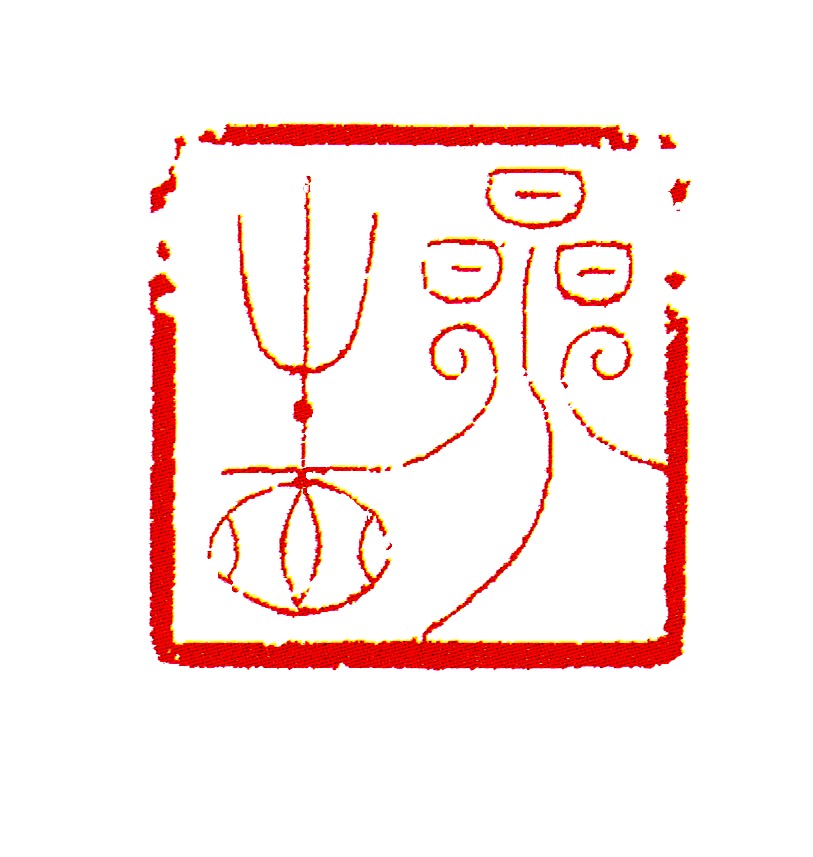

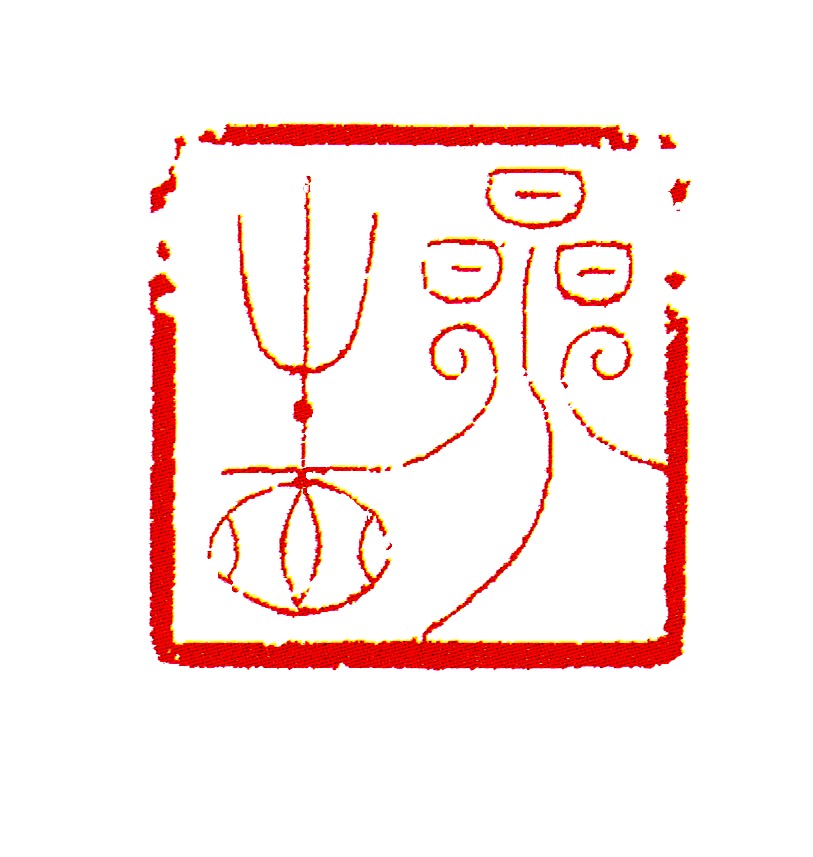

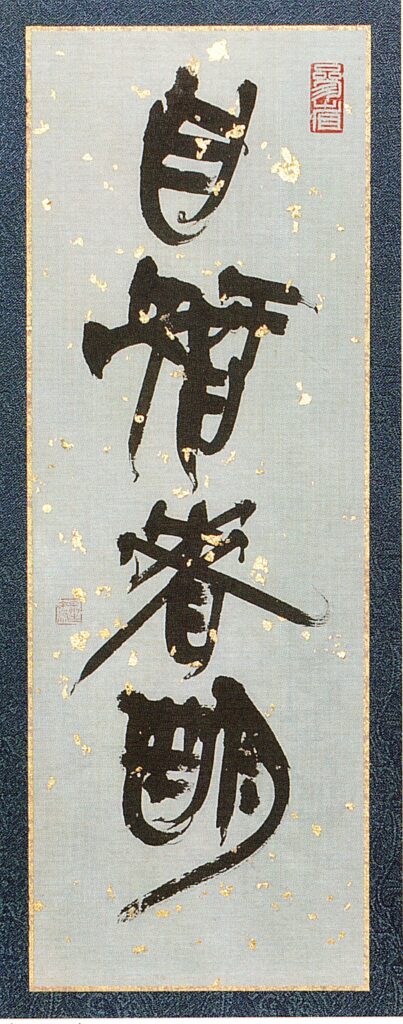

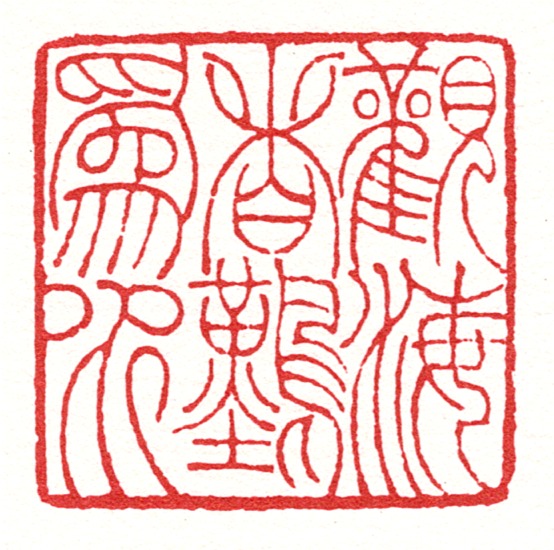

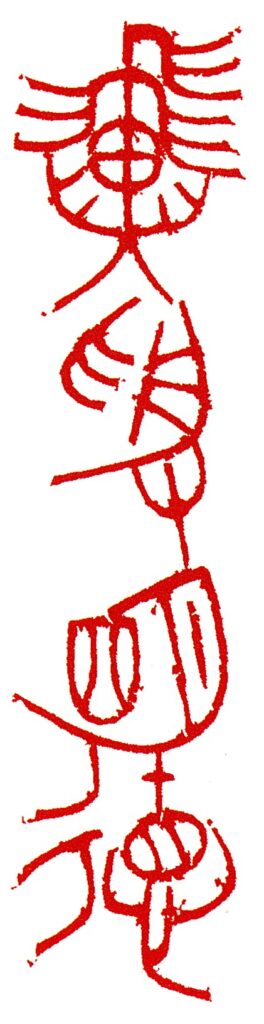

「戢鱗潜翼」(晋書 宣帝紀)鱗をおさめ、翼を潜む

大意は志を抱いて、時機の到来を待つこと。官を辞して隠居する喩えにも用います。2013年、県立高校書道教員として最後の歳。次第に迫る退職の瞬間を心静かに待つ一方で、退職後に向けた抱志を白文鑿印風に表現した作品です。

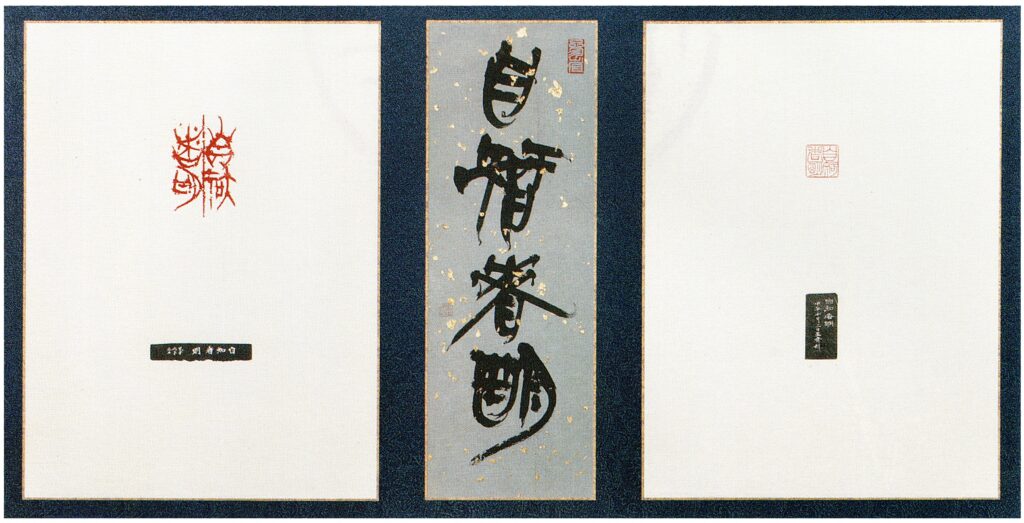

「自知者明」 自ら知る者は明なり

34.5㎝×12㎝

23㎜×23㎜

75㎜×43㎜

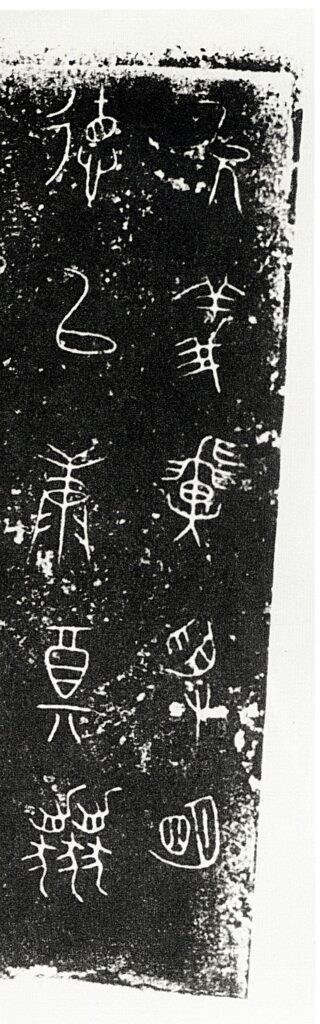

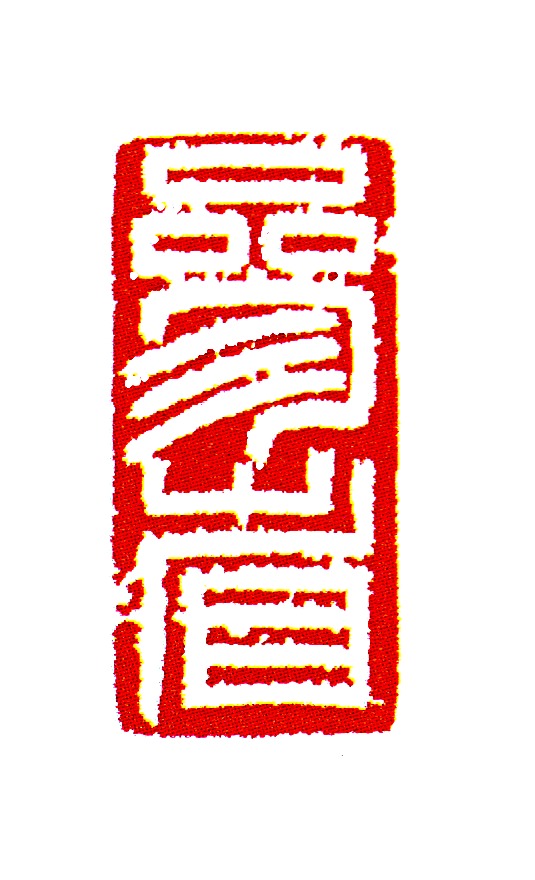

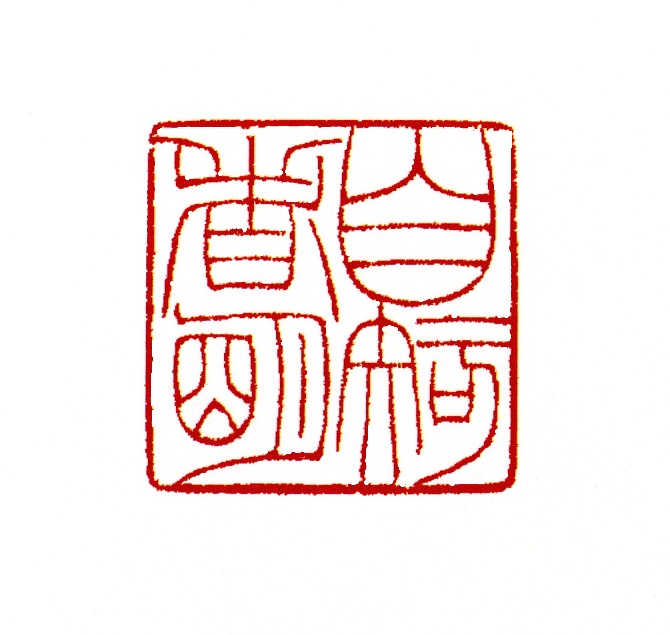

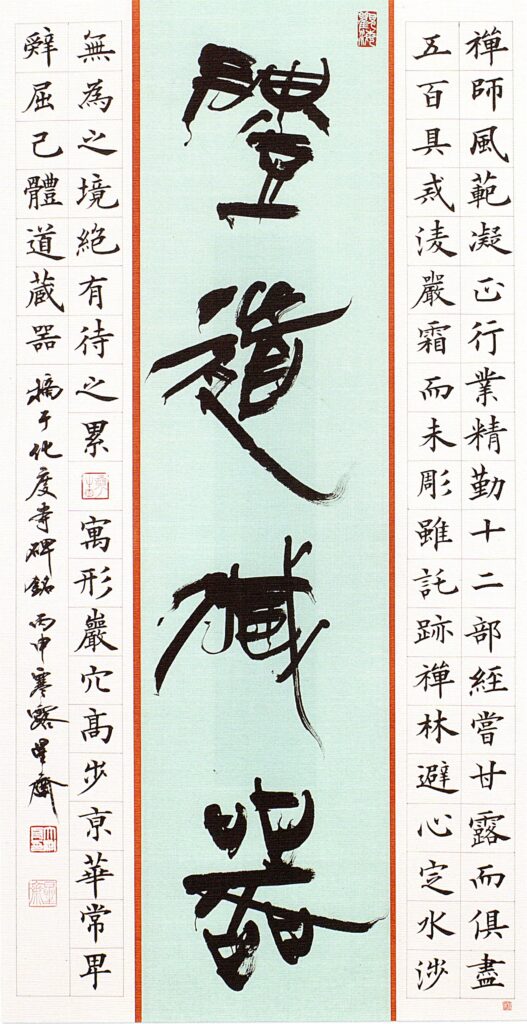

「為学明禋」 学を為(おさ)むるに明禋たり

※明禋とは聡明で清らかなこと

中山国篆、西周金文、印篆の三貌です。

73㎜×47㎜

58㎜×58㎜

49㎜×49㎜

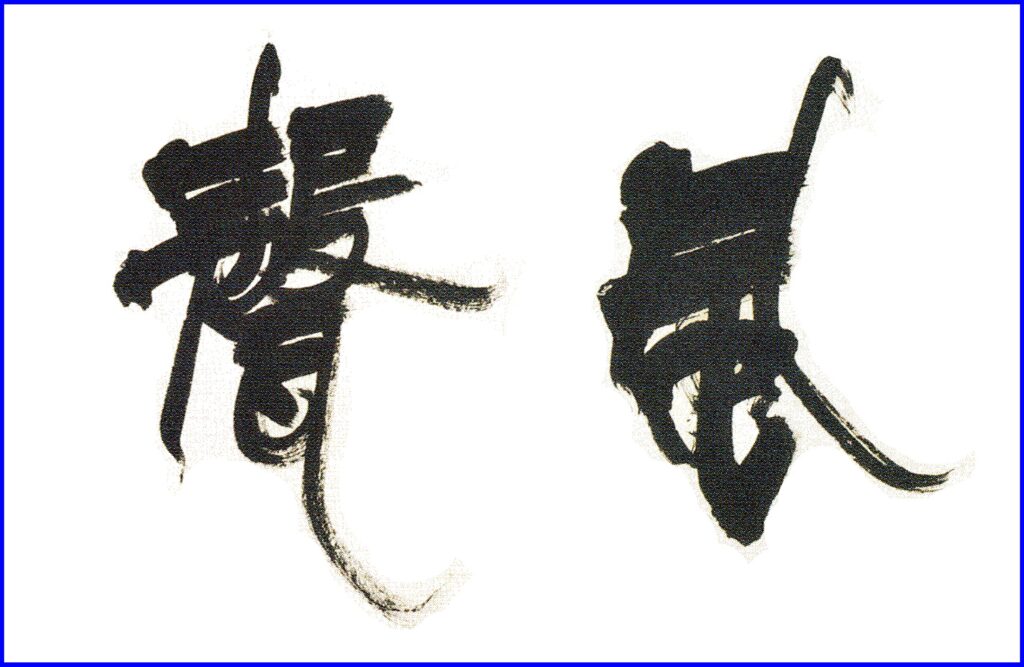

ホームページのトップ画面「緑陰風声」の作品から。再構成した書の部分と篆刻作品です。

32㎝×50㎝

74㎜×74㎜

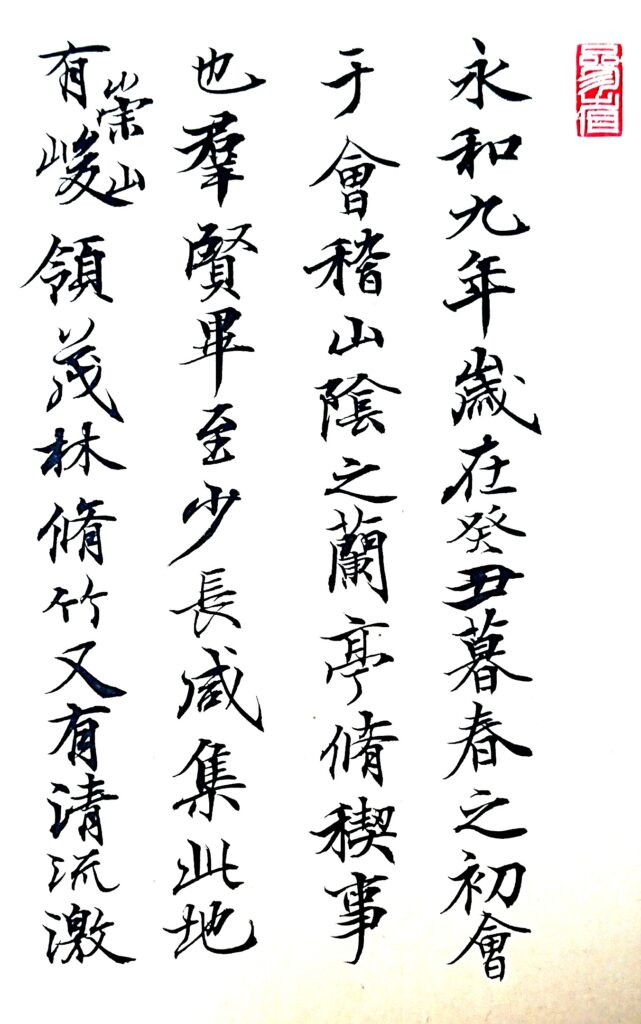

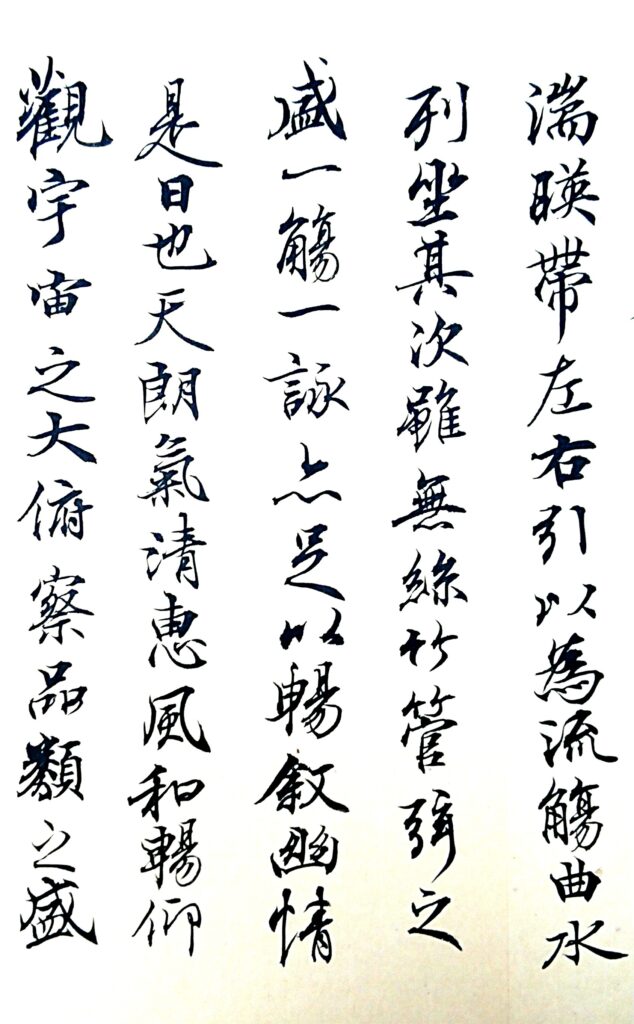

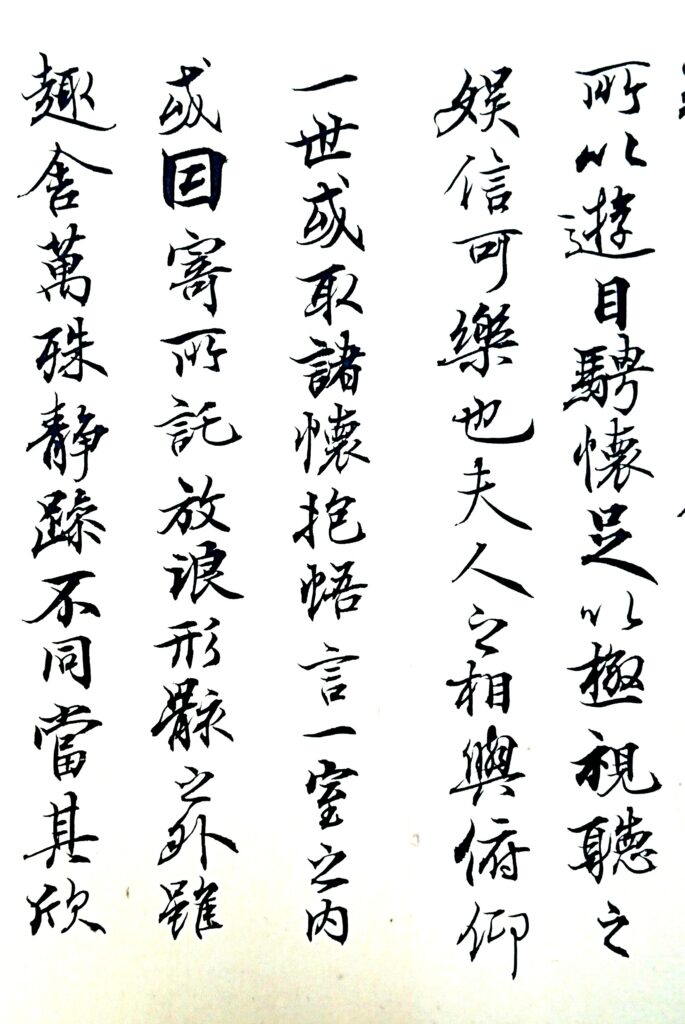

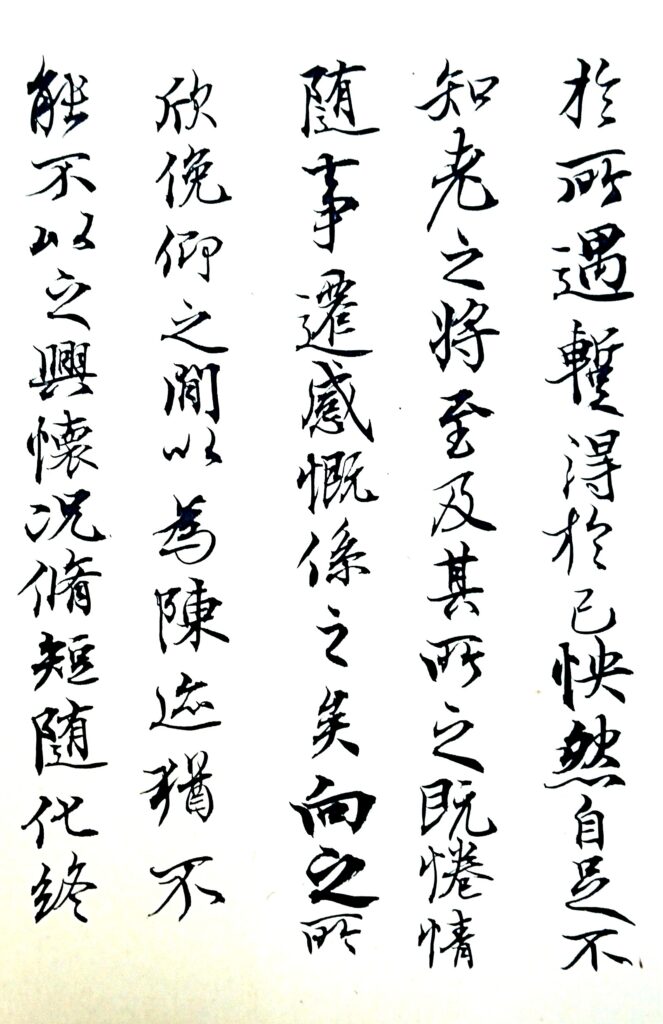

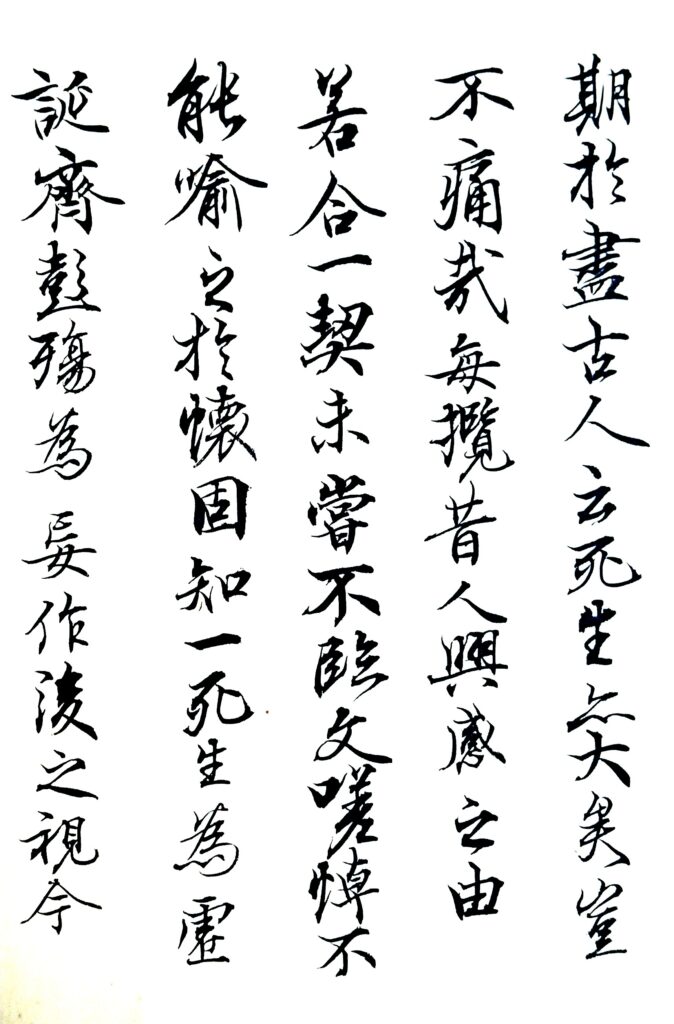

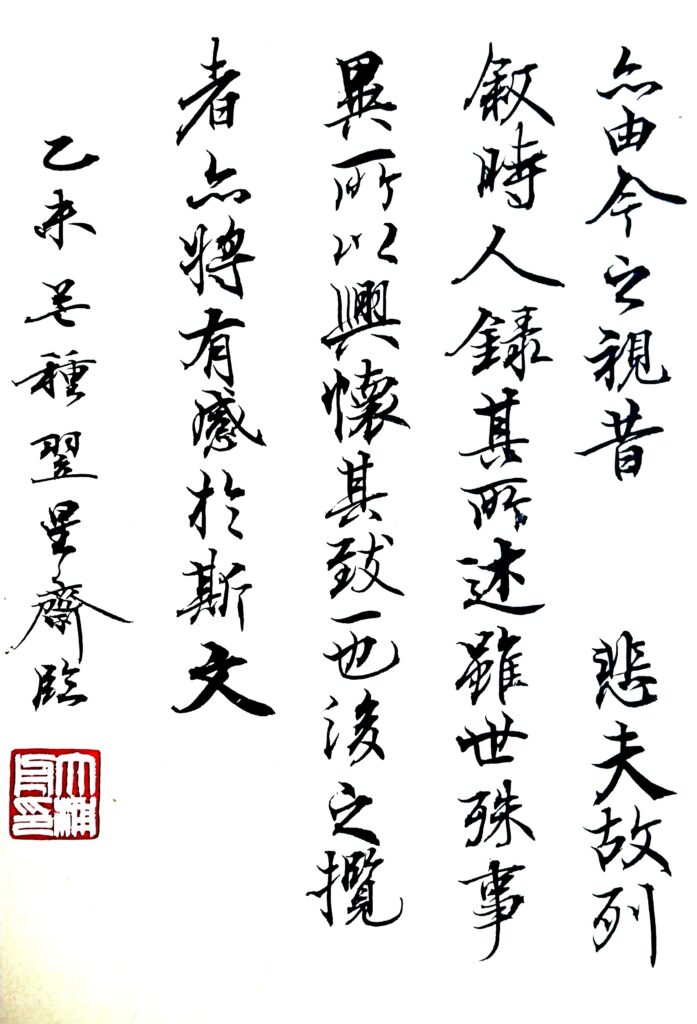

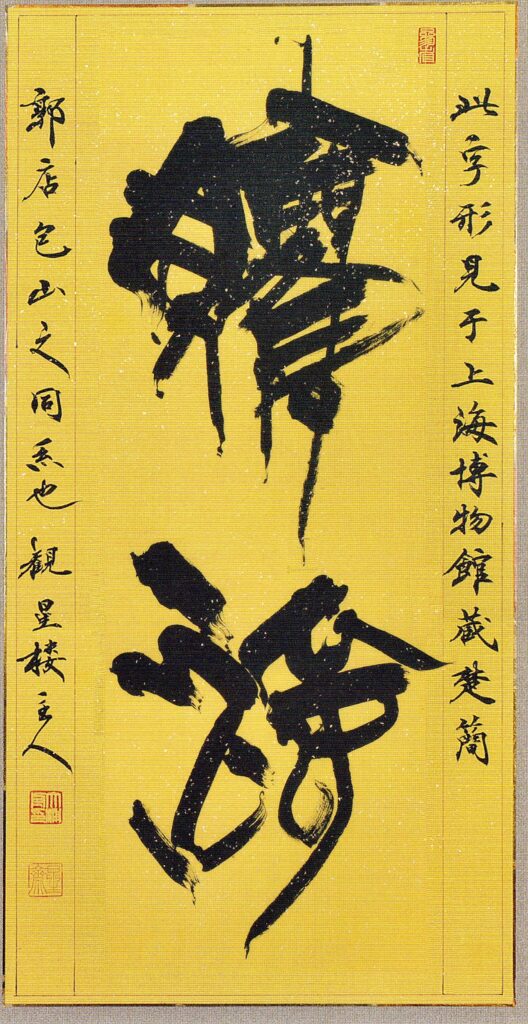

王羲之《蘭亭序》の郭沫若による偽作説は、現在は完全に否定されています。そもそも白川静《金文通釈》によると、氏の金文の釈解には根拠に乏しいこじつけが散見されますね。

《蘭亭序》の真筆は存在しておらず、臨模したもののみです。張金界奴本(虞世南)や定武本(伝欧陽詢)などは名拓で鑑賞の対象になります。しかし、臨書したものであるかぎり本来の正確な姿をとどめてはいるわけではありません。したがって、原本に迫ろうと臨書する際は馮承素の双鈎填墨といわれる神龍半印本を用いるべきであると思います。

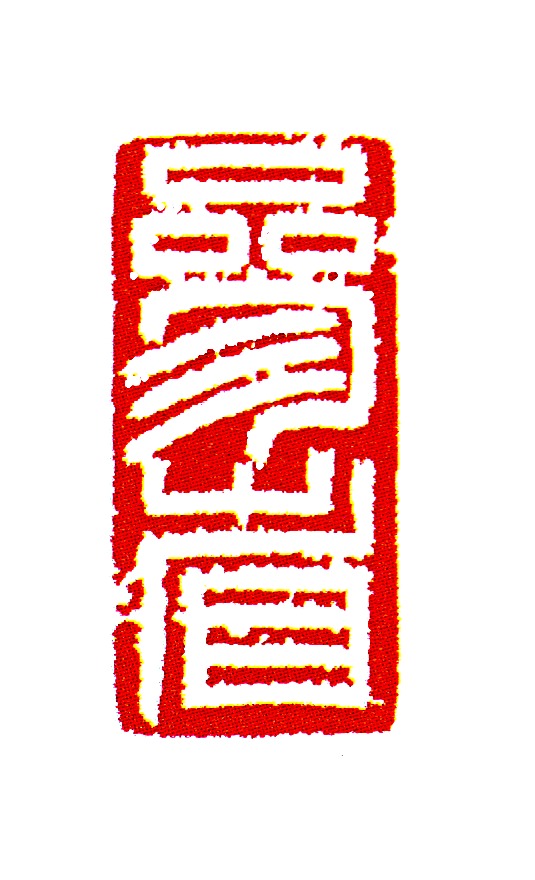

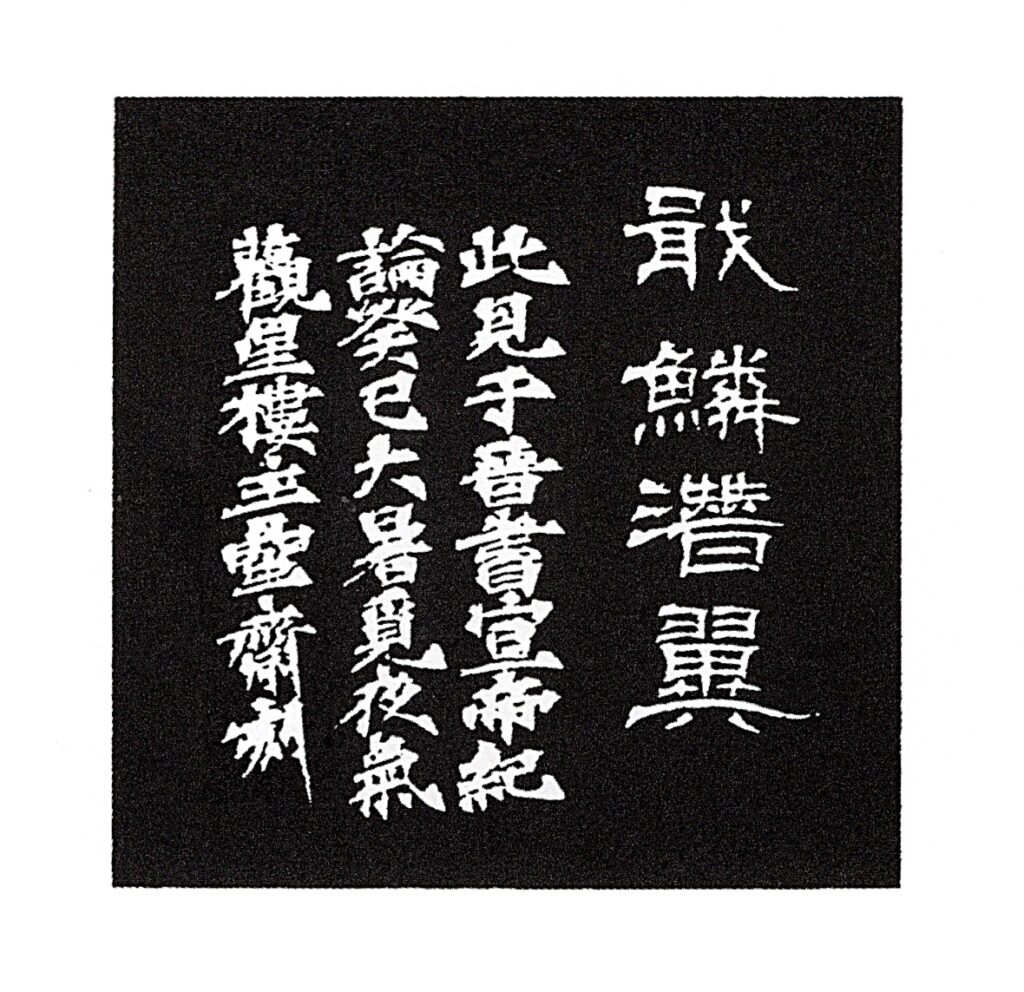

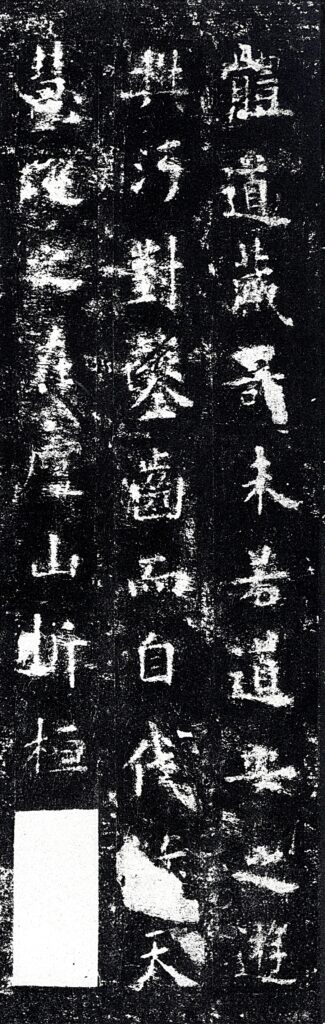

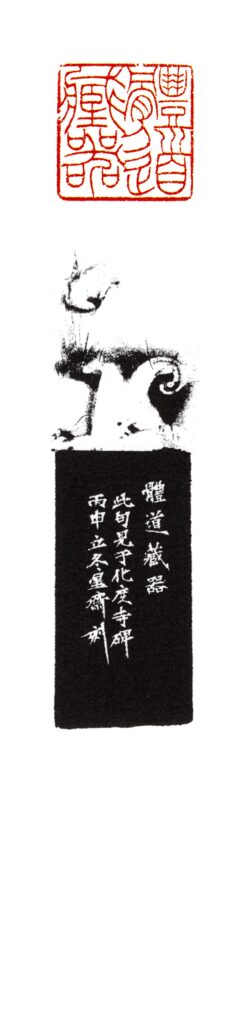

歐陽詢による化度寺碑の碑文中から「體道蔵器」の句を抽出した作品です。

「體道蔵器」(道を体して器を蔵す)

印文を探す場合、初心者ならまだしも、墨場必携などを用いれば必然的にすでに他者が作品にして発表していることを知って興ざめする結果を招くことにもなるでしょう。一方、人物を顕彰するために建てられた石碑などは、格式を高めようと歴代の典籍を引用し工夫の限りを尽くして美辞麗句を鏤めようとすることが多く初見のものにも出会うことができます。「孔子廟堂碑」や「化度寺碑」など初唐の名だたる碑群はその良い例です。碑文中には含蓄に富み、かつ簡潔にまとめられた語句が豊富に存在します。四書五経にいちいち当たらずとも名句に出会うことも可能かもしれません。

私は、日展や読売書法展など中央の公募展に出品していた初期の頃は『新選 墨場必携』(小尾郊一著 中央公論社)をよくもちいていました。大変良く編集された有為な書だと思います。しかし、印文に相応しいものは、語句の含蓄性とは別に字形連関の縛りがあり、しばらくするとネタ切れになっていきました。その後は、諸橋徹次著『大漢和字典』の解説の文章中に墨場必携には取り上げていない語句を探すことがしばらくの間続きました。そして現在では碑文や簡帛に名句を求めることも加わり、また時には先人の用例の有無に囚われず、その時の思いに沿ったものを表現するようにもなりました。

(王孟揚旧蔵本)

馬王堆帛書から着想

89㎝×44㎝

29㎜×29㎜

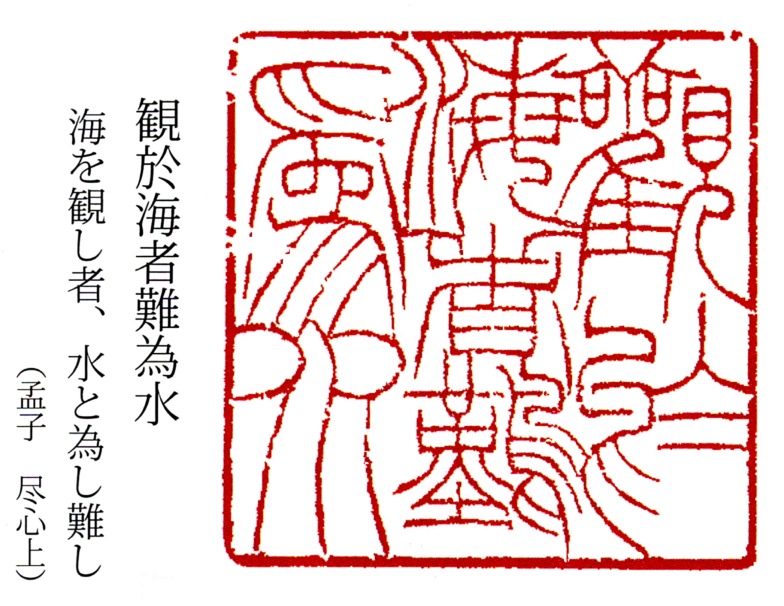

「観於海者難為水」は呉譲之が好んで良く刻していますね。少なくとも大小5顆を目にしています。さて、自分ならばどうするか。

先ず、呉譲之が自用とした5面印に含まれているものを紹介します。

次に拙作。『孟子』尽心上に従い、「於」を入れて刻しました。

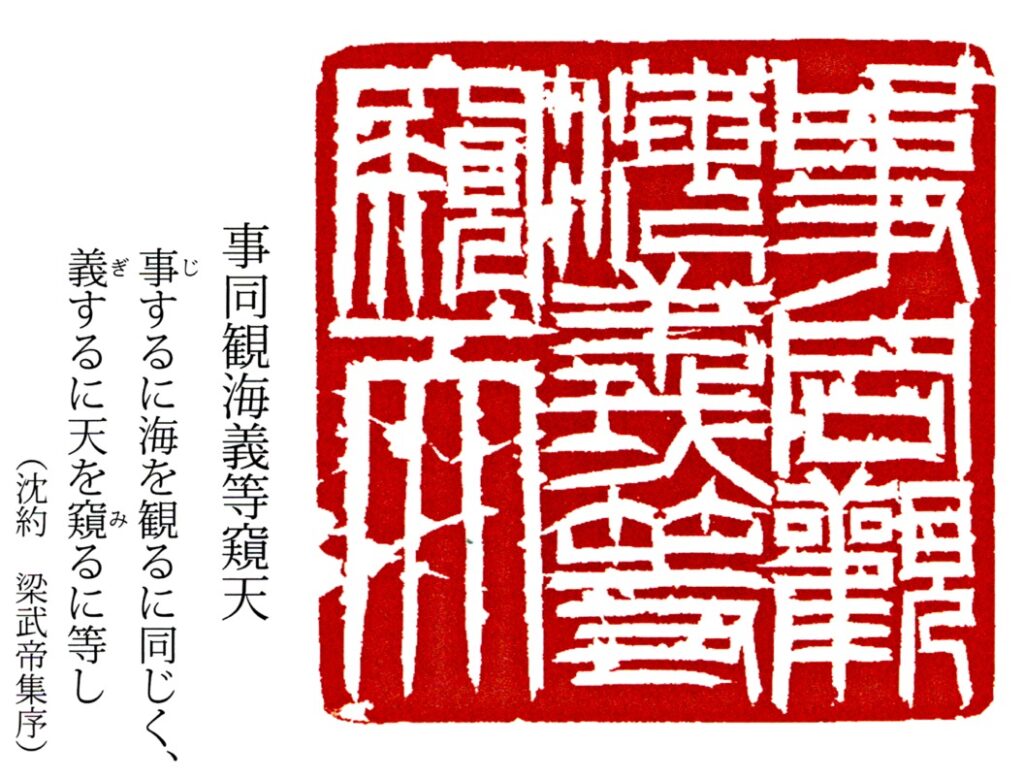

もう一つは「事同観海義等窺天」(沈約『梁武帝集序』)です。

書は上海楚簡(上海が出土地というわけではない)から採った表現で、郭店や包山に近いものとなります。篆刻は西周金文と小篆の2貌です。

69㎝×35㎝

74㎜×74㎜

30㎜×15㎜

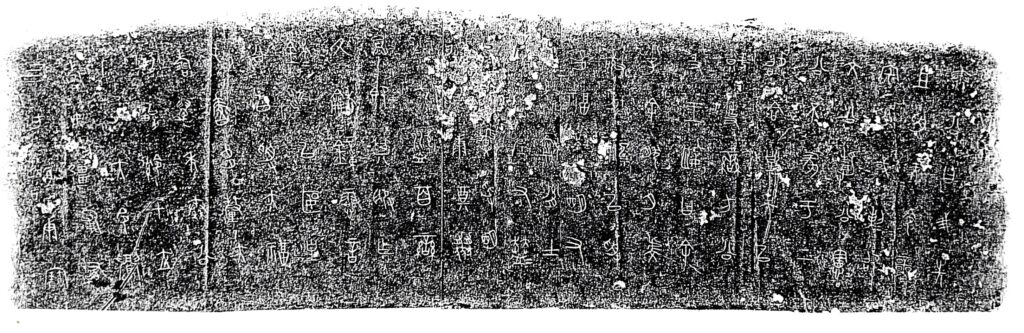

家蔵《秦公鎛拓》から印文と風趣を採取した作品です。

拓は家蔵拓と二玄社中国法書選の2つを並べてみました。印刷された法帖でも良いのですが、やはりレンズ一つで捉えた平面情報。原拓の場合の『立体感』は創作意欲をより一層掻き立てます。拓影の姿態をもとに、より美しく自分なりに意匠を加えて再構築します。

「翼受明徳」とは「明徳を守り受けること」です。

98㎜×23㎜