待望久しき書籍。ようやく手に入れることができました。

『戦国中山三器銘文図像』郝建文 著(文物出版社)

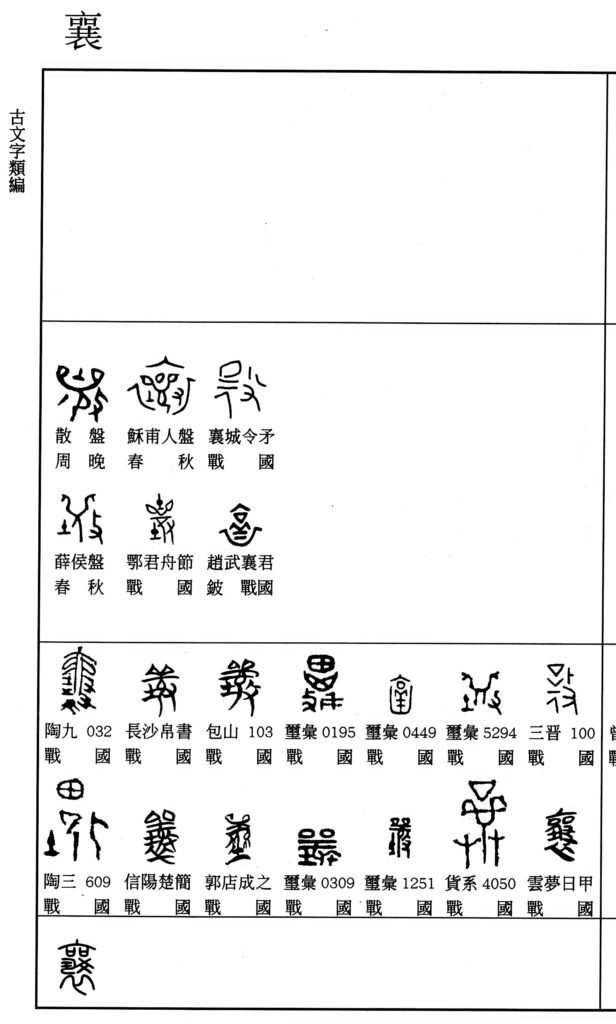

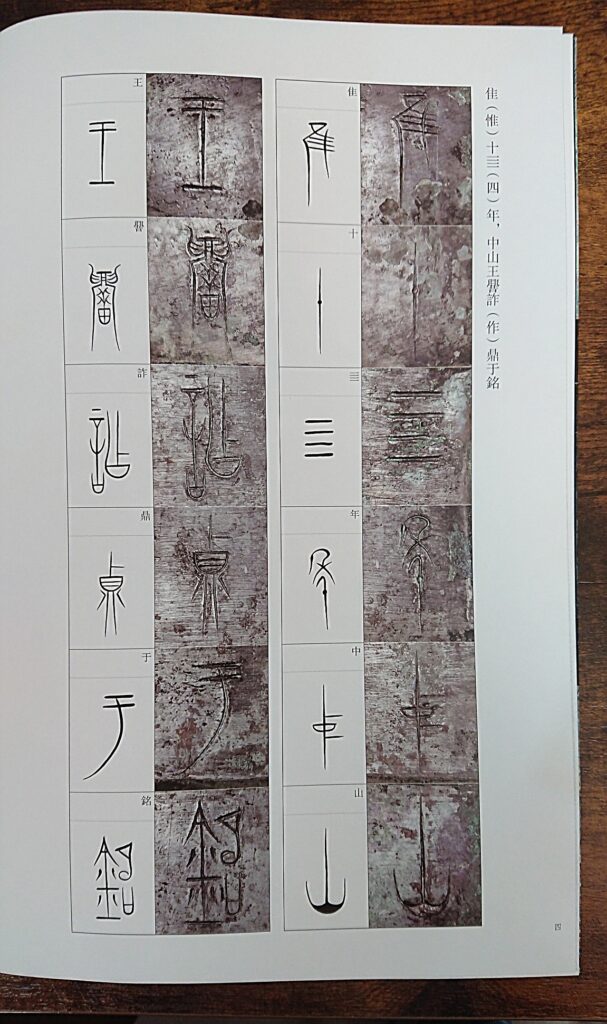

戦国時代中山国から出土した三器銘文の文字1100字あまりについて精細な接写画像を編集したもの。中山篆研究ではこれまでにはない画期的な資料になります。

中山国は戦国時代、趙、燕、斉などに囲まれていた小国。中興を挟む通歴がわずか200年ほどであるにもかかわらず、中山国で通用したその文字は多様な形態が百花繚乱する戦国期にあっても色褪せず、独特の美しさを際立たせています。

この中山国は現在では河北省石家荘市周辺にあたります。1970年代から1980年代にかけ、石家荘市の北西部平山県では、都城である霊寿城遺跡や中山王さく墓が発掘されています。出土品としては金・銀・銅・玉・陶器など絢爛たる文物や器中の酒が当時のまま発見されており、その後日本でも、1981年3月から5月にかけて東京国立博物館にて開催された「中国戦国時代の雄 中山王国文物展」は大きな話題となったようです。これらの出土文物は現在、河北省博物館に保管されています。

2017年9月、私は中国河北省中山国文化研究会が主催する「中山篆書法篆刻学術報告交流会」に台湾の中山篆研究の第一人者である黄嘗銘先生のご推薦による招聘を承け拙い研究発表をさせていただきました。その折のこと、発掘現場の見学から移動すること数時間、河北省博物館を訪れた際の大勢の児童生徒らが説明に耳を傾け熱心に見入る姿には、感動すると共に、自国の文化に対する教育のあり方、両国の違いについては深く考えさせられるものがありました。

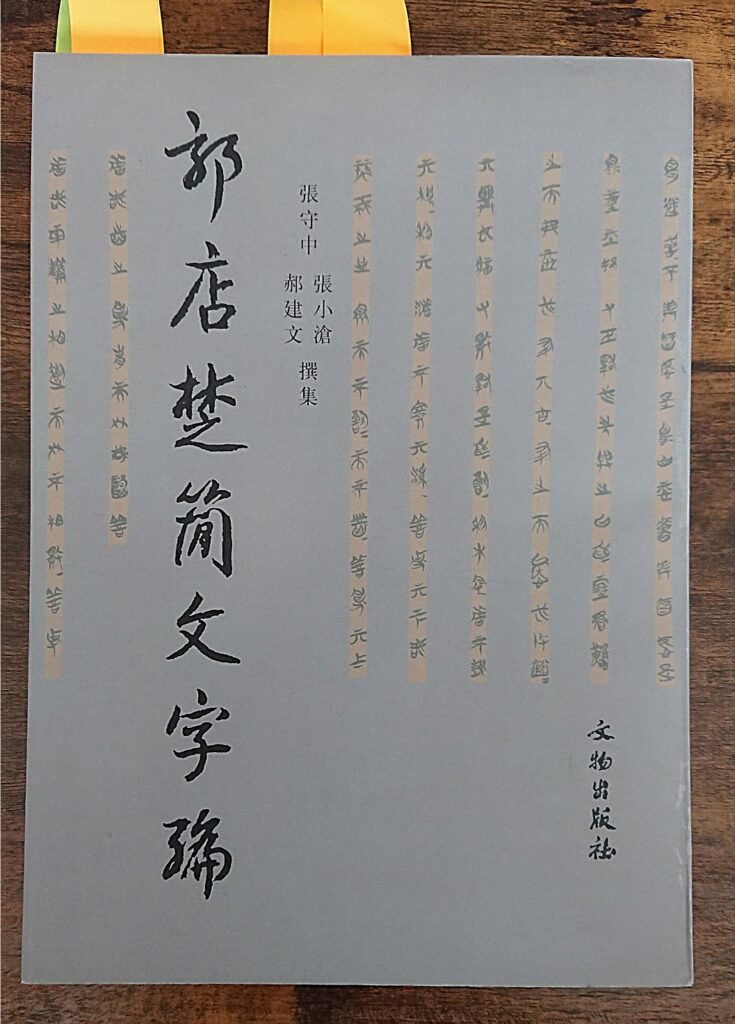

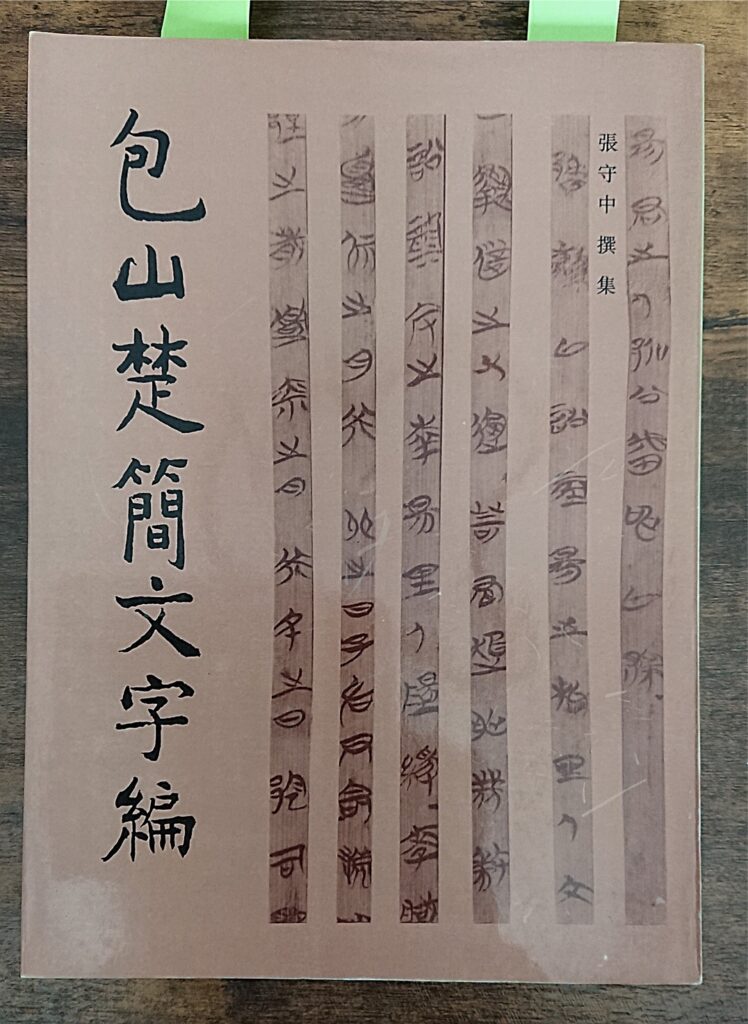

著者の郝建文(かくけんぶん)先生は楚簡研究や中山国器銘文研究の第一人者である張守中先生を師とする研究者で、師との共著『郭店楚簡文字篇』などでも知られています。

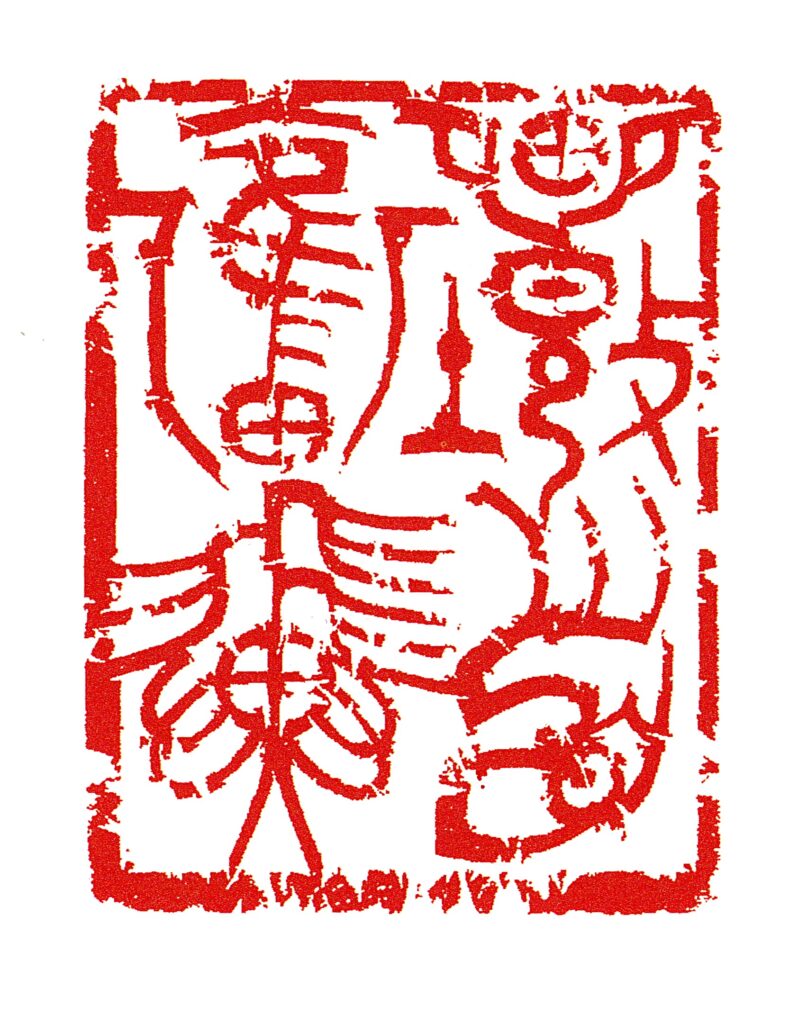

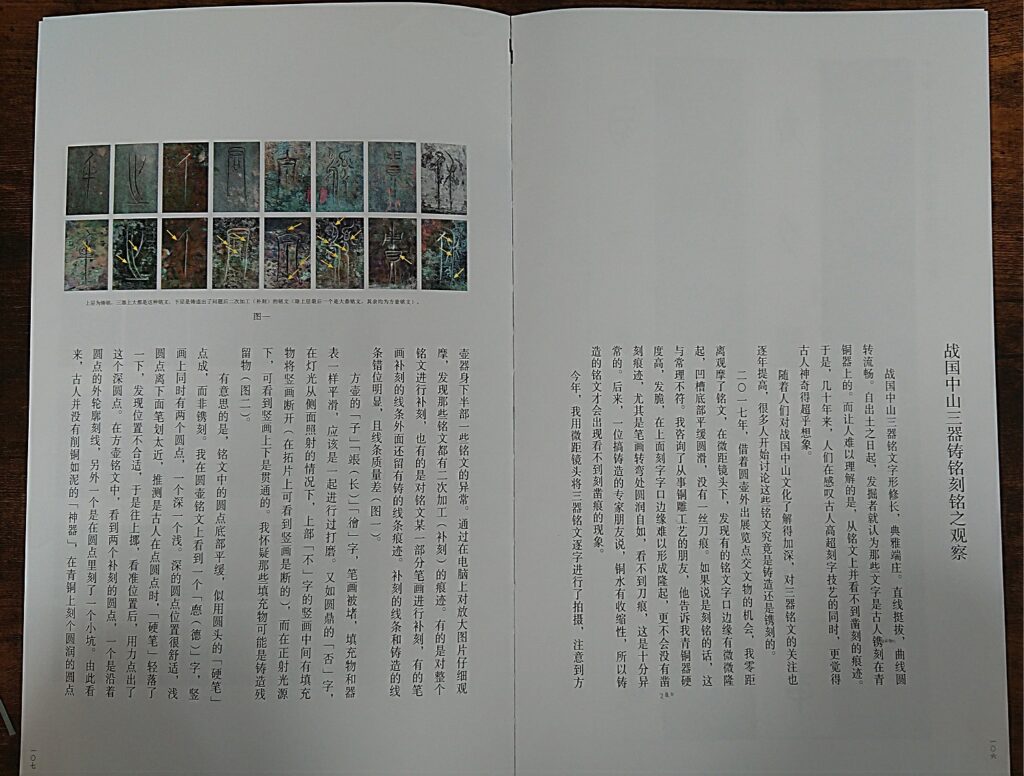

以下、『戦国中山三器銘文図像』の表紙などを写真にて一部紹介します。特に、解説部に載せた研究報告『戦国中山三器鋳銘刻銘之観察』は、従来の中山諸器銘文が鋳造ではなく後から刻されたものという常識に再検証を促すほどの重要な発表となるかもしれません。古文字研究を拓本に頼る危険性については、私もかねてより指摘してきましたが、ようやく原器の接写画像によって検証する手法がはじまったことによろこびを隠せません。そして、その機会を提供する判断を下した関係機関の英断には喝采を惜しみません。

張守中 著

張守中 著