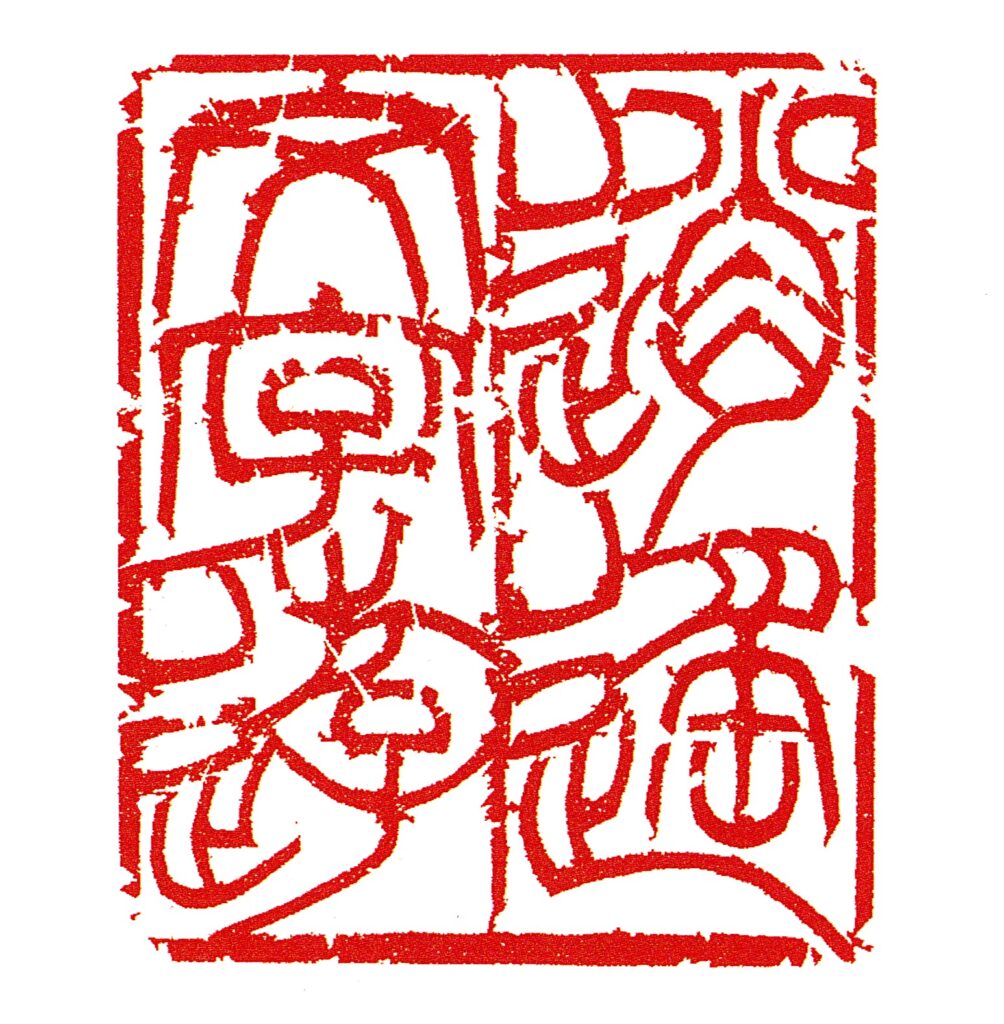

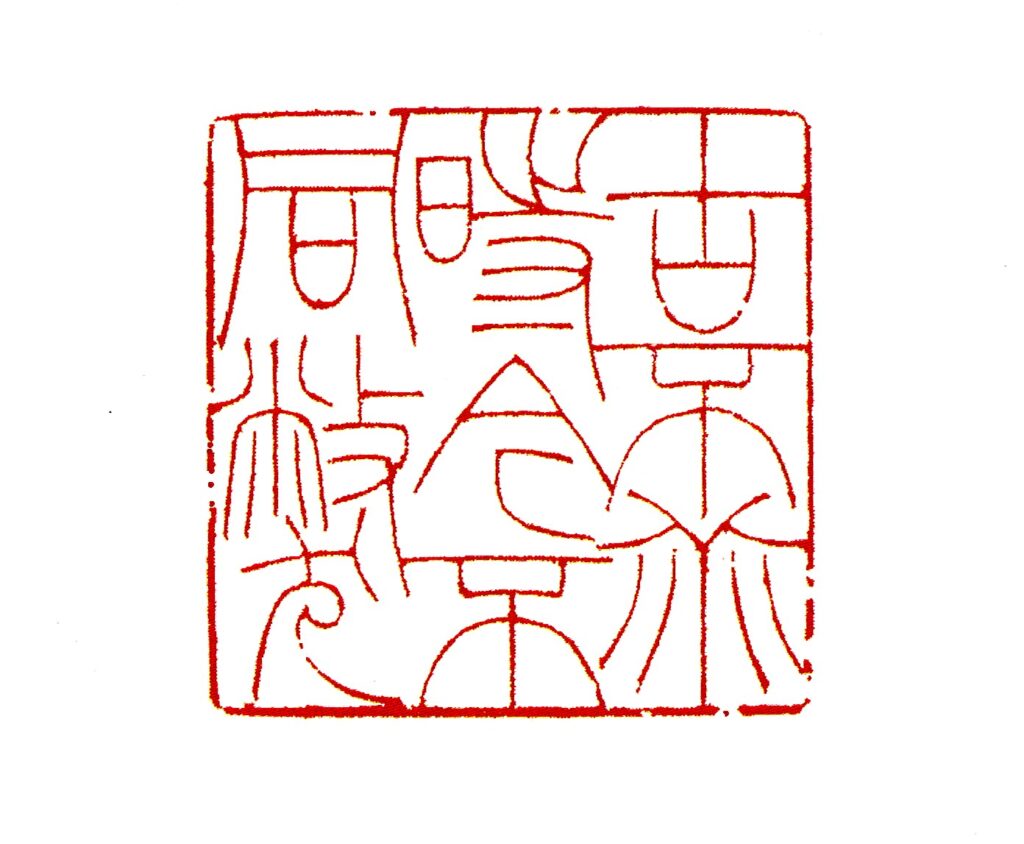

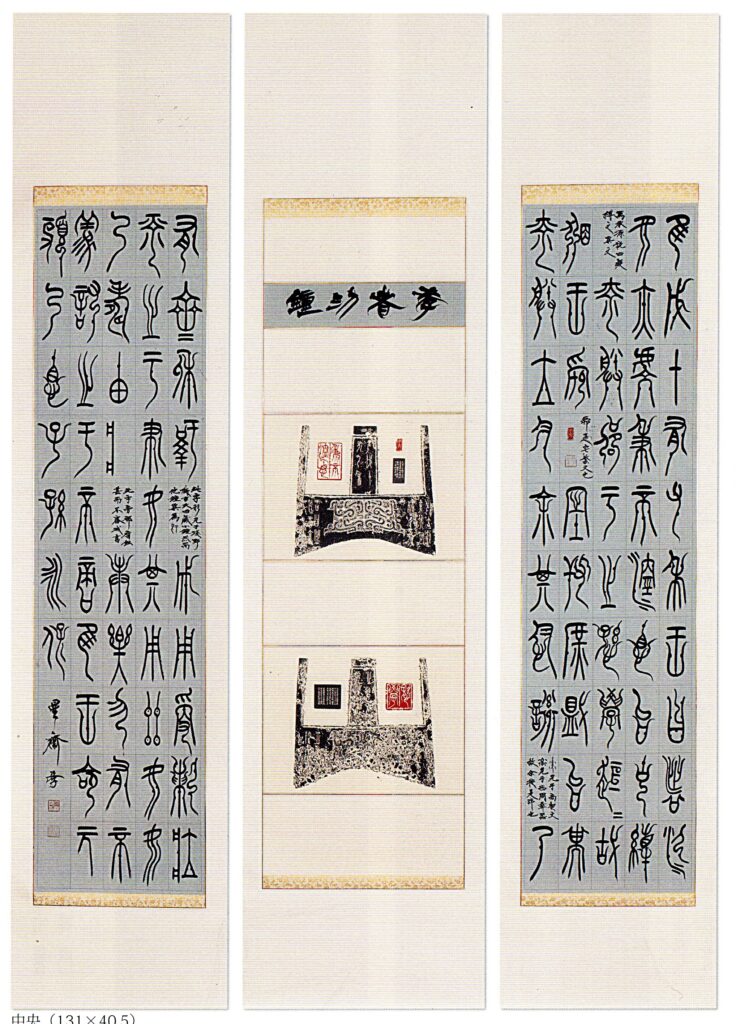

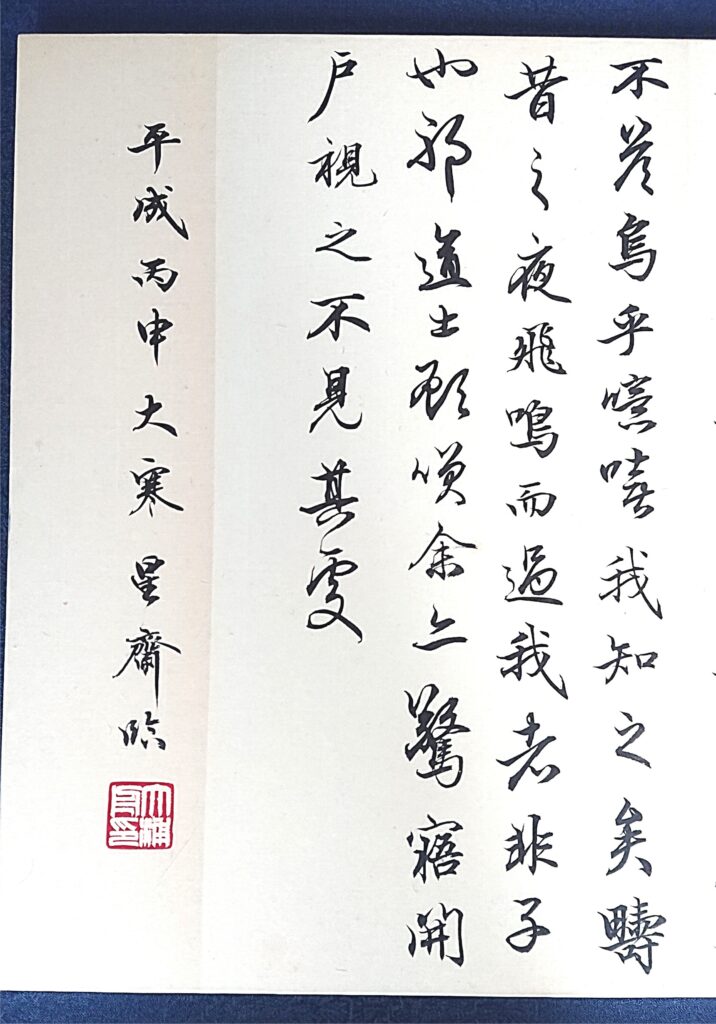

今回は「斉紫敗素」。「戦国時代」の由来となった《戦国策》の燕策に出てくる句です。斉は戦国時代の東方にあり、「戦国七雄」の一つとして、西周に起こり秦によって最後に滅ぼされるまでの間、強勢を誇った国です。斉の名産品として知られた紫の絹も、もともとは白い古絹を紫に染めただけのもので、ちょっと智慧を働かせれば禍を福に変えることができるということを例えた句です。

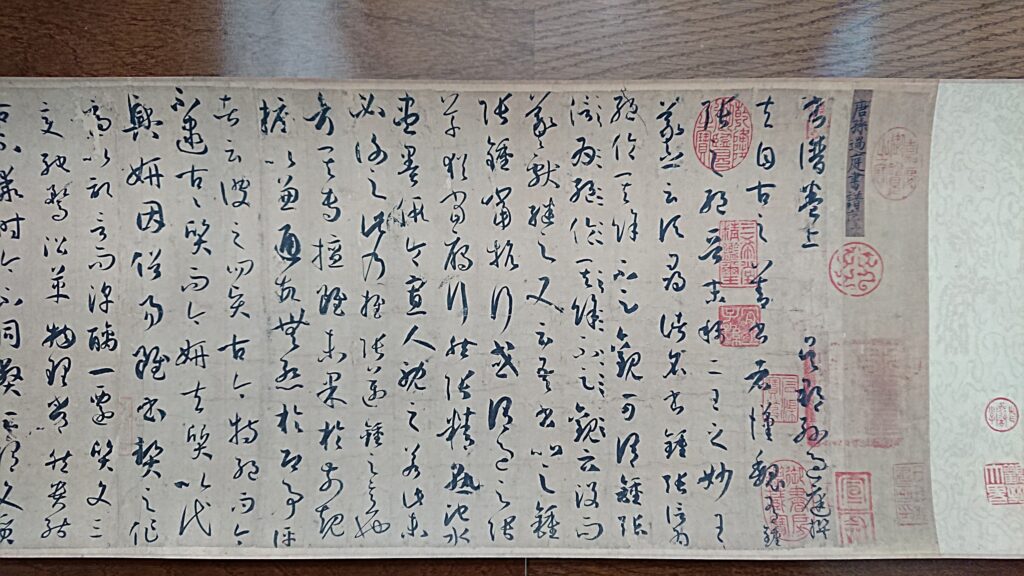

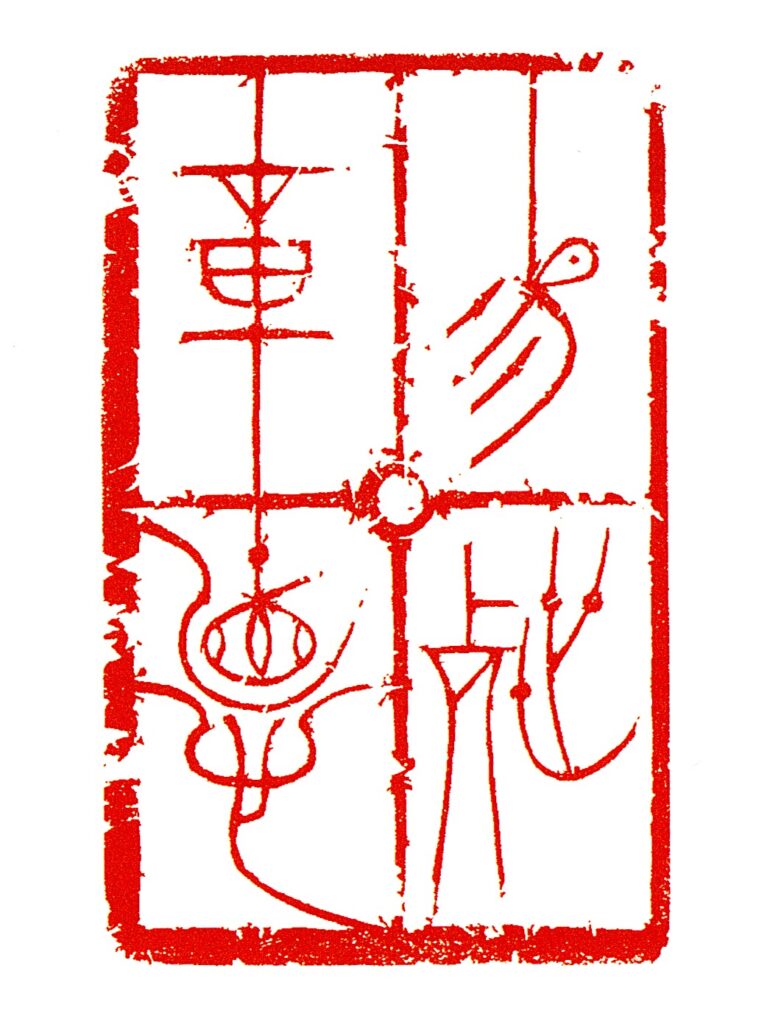

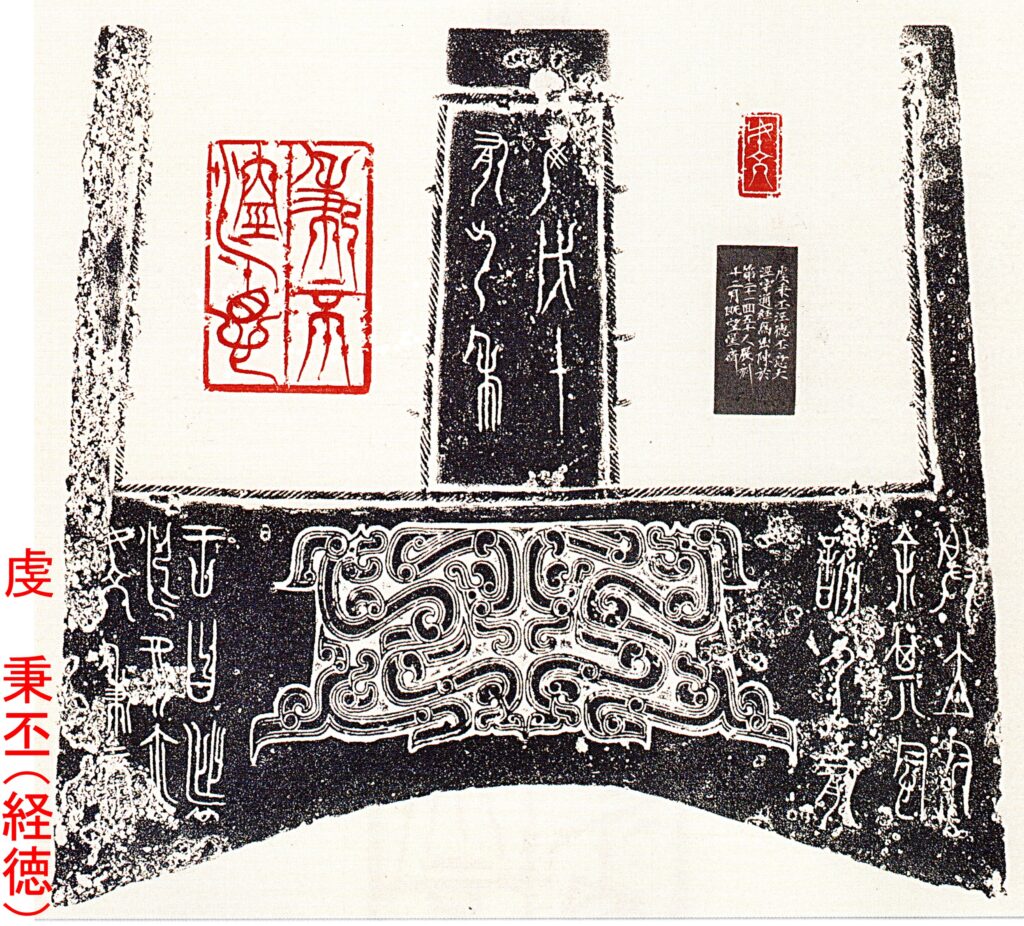

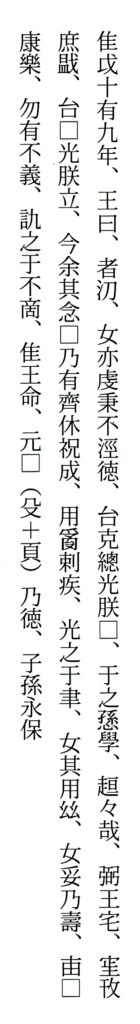

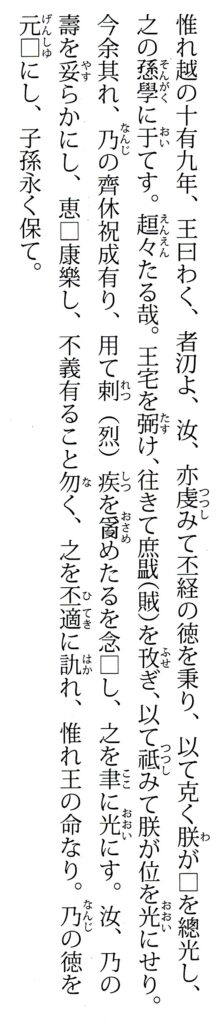

「紫」は紫色に染める際に「茈(し)」という植物の根を用いるところから、その音符の「此」と「糸」を組み合わせたもの。「斉(齊)」は祭祀に奉仕する女性が髪につける三本の簪(かんざし)。「敗」は宝貝を打って傷をつけ価値を損ねる行為、「素」は糸を両手で絞り染めようとする様で、上部の糸を束ねて絞っている部分だけは染められずに白く残ることから「しろい・しろぎぬ・(染める前の)もと」などの意があります。なお、説文解字では、素を「白の緻(きめこま)かき絹なり。糸と垂とに從ふ。其の澤あるを取るなり」としている点について、白川静先生はその過ちを正しています。

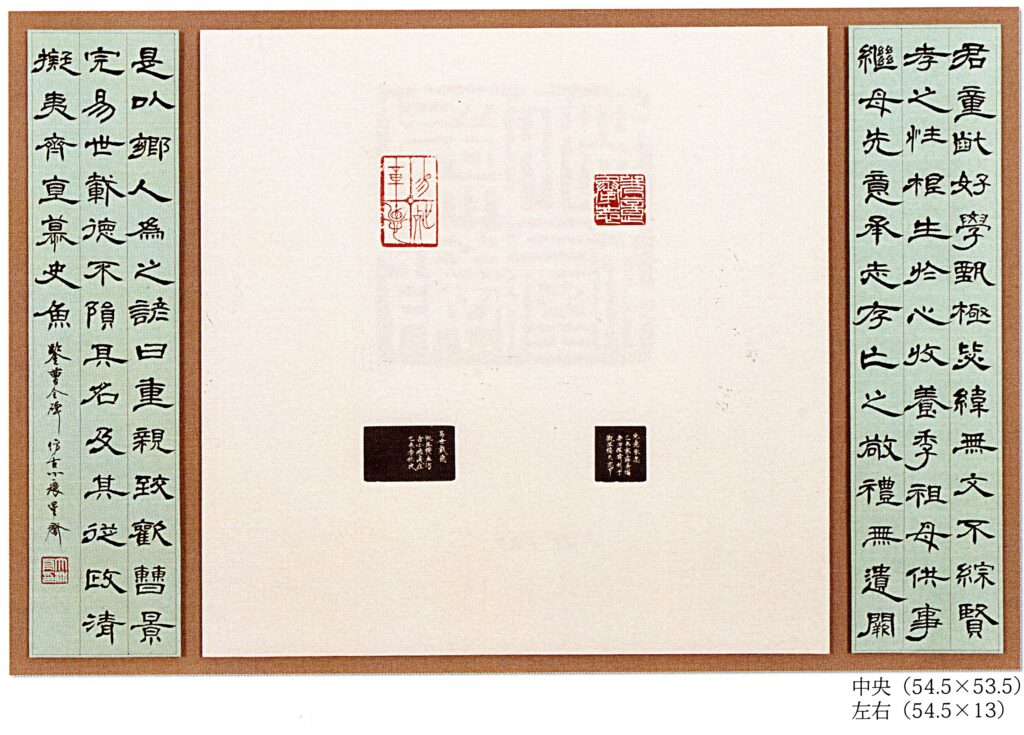

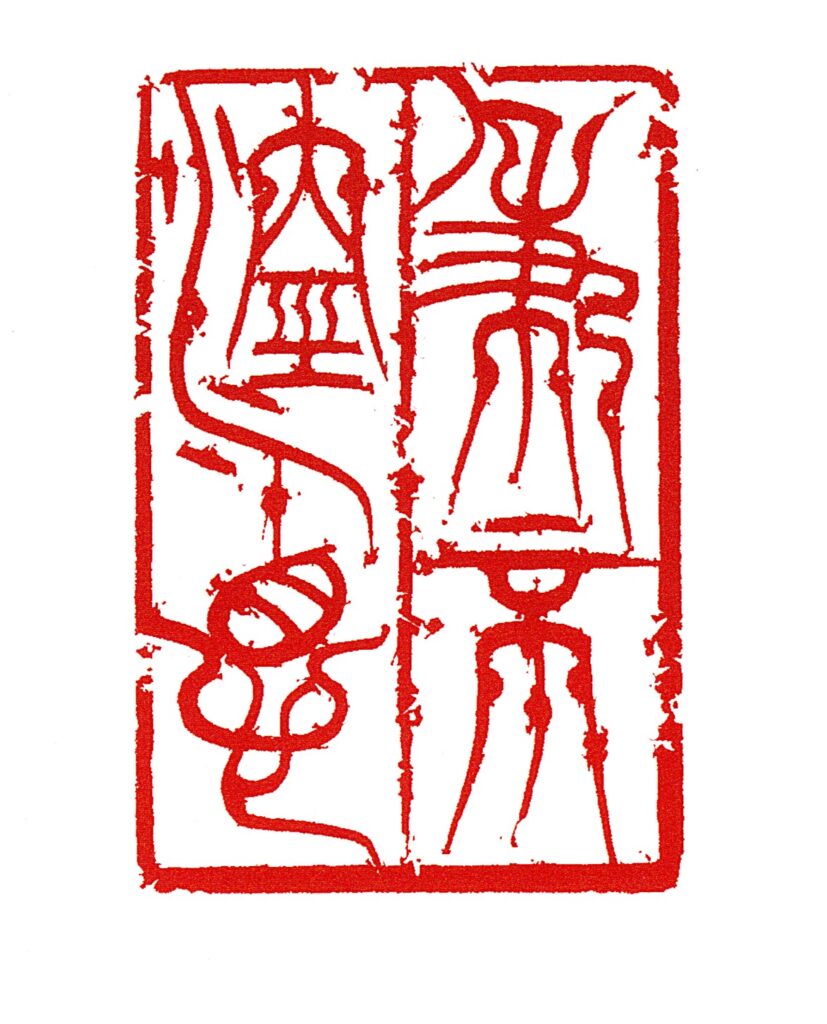

「素」の関連字を金文編から抜粋しておきました。創作にあたっては「素」だけを調べるのではなく、関連した部首を含む他の字にあたることが肝要かと思います。それは字形の変化に許される範囲をつかむためです。

58㎜×59㎜