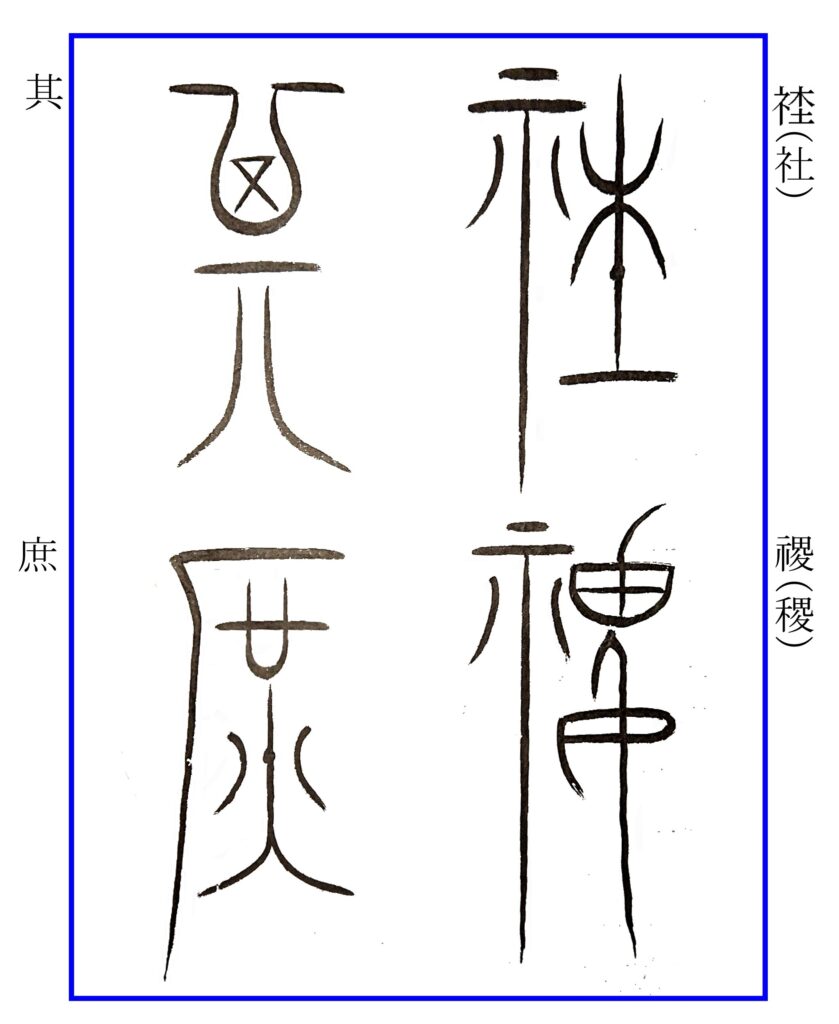

《社禝其庶虖。厥業才(在)祗。寡人聞之。事少(小子)女長、事愚女智。此易言、而難行施。非恁與忠、其隹能之。其隹能之。隹(吾)老貯(賙)、是克行之。》

《社稷 其れ庶(ちか)き虖(か)。厥(そ)の業は祗(つつ)しむに在り。寡人之(これ)を聞けり。少(小子)に事(つか)ふること長の如く、愚に事ふること智の如しと。此れ言ひ易くして行ひ難きなり。信と忠とに非ずんば、其れ誰か之を能くせむ。其れ誰か之を能くせむ。唯だ□(吾)が老貯のみ、是れ克く之を行ふ。》

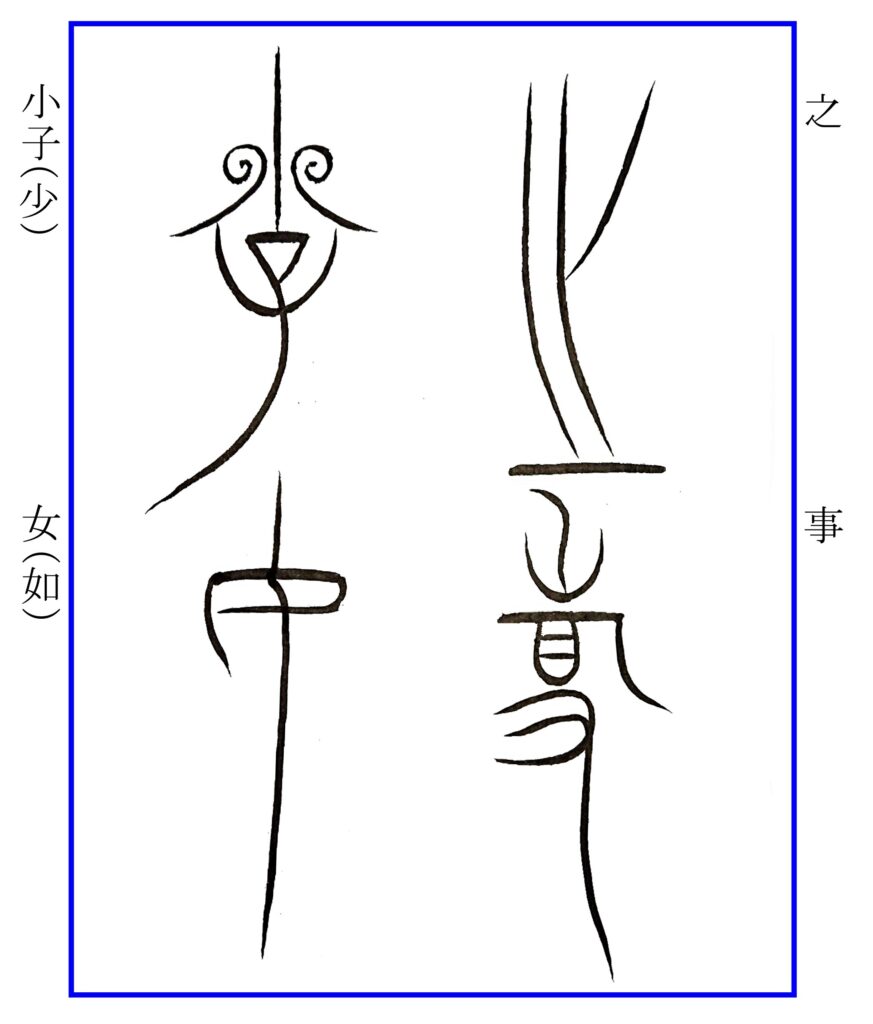

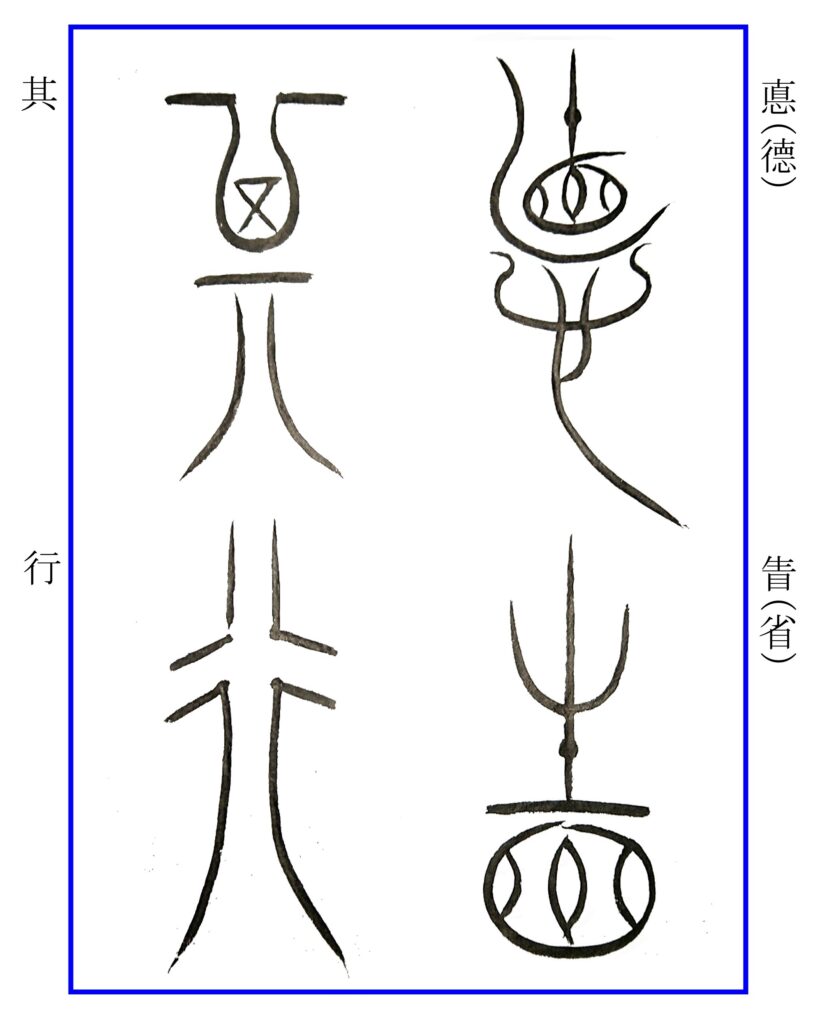

「之」:6度目です。中央の画が屈折するところに右斜画が接することを目安にすると良いと思います。

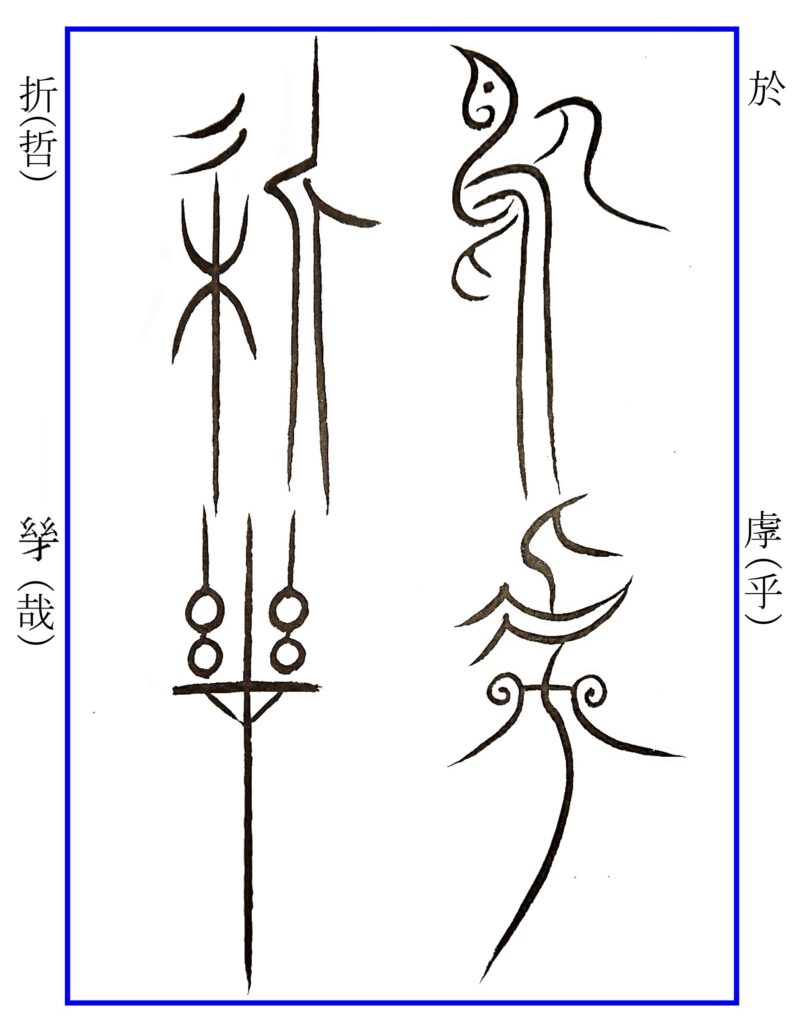

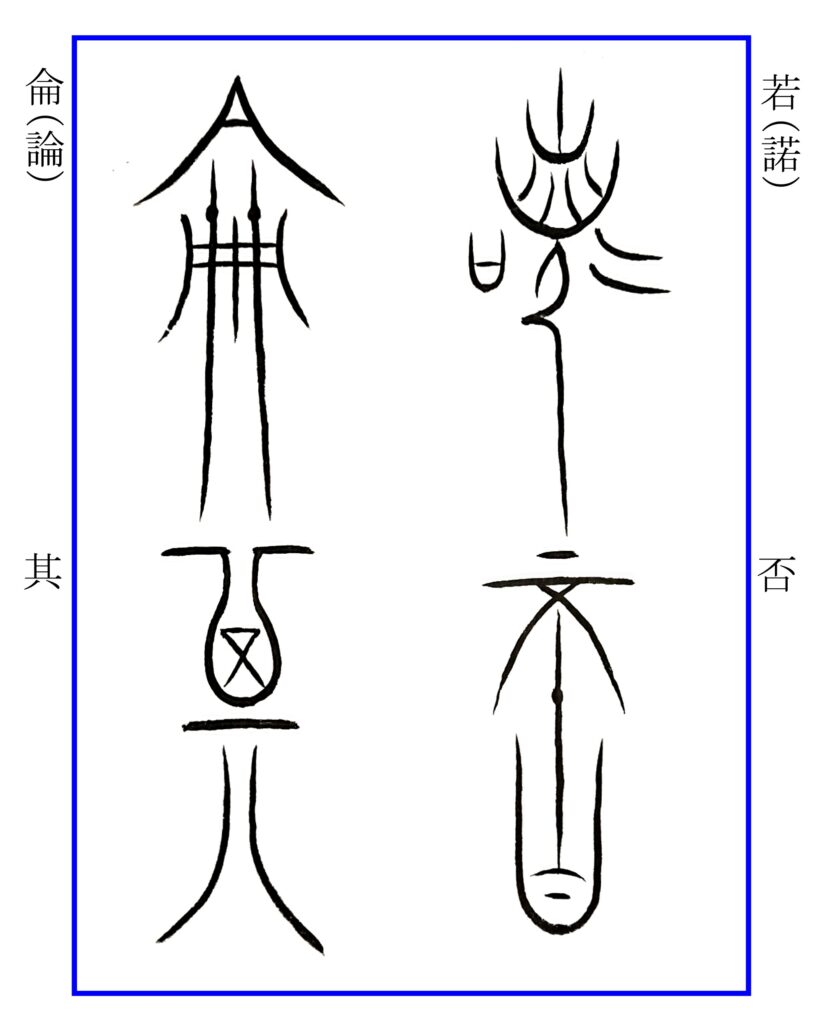

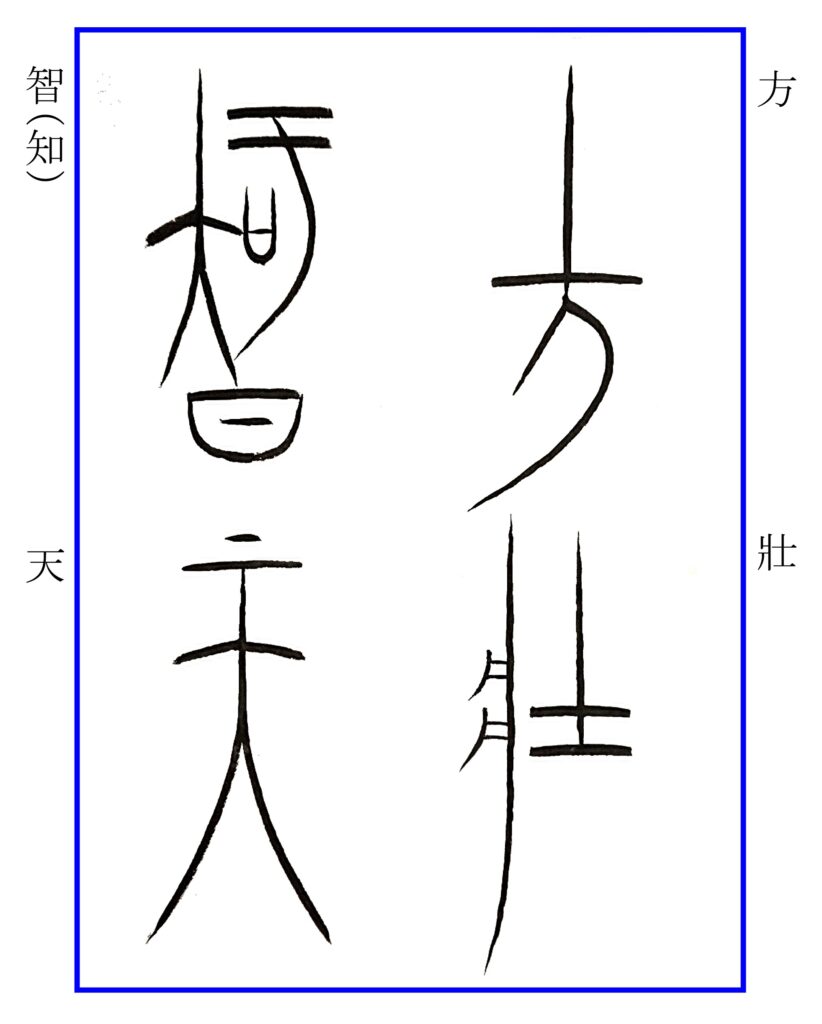

「事」:[字通]には「史+吹き流し。史は木の枝に祝詞の器![]() (さい)をつけて捧げる形。廟中の神に告げ祈る意で、史とは古くは内祭をいう語であった。外に使して祭るときには、大きな木の枝にして「偃游(えんゆう)」(吹き流し)をつけて使し、その祭事は大事という。それを王事といい、王事を奉行することは政治的従属、すなわち「事(つか)える」ことを意味した。史・使・事は一系の字。」とあります。頂部のうねりは木の枝が垂れる様です。また、吹き流しの部分は、旅や遊などの「㫃」(えん)と同様に右側に垂れます。(ただし、中山国の篆書「施」は左側に垂れる)また、「史」に含む器

(さい)をつけて捧げる形。廟中の神に告げ祈る意で、史とは古くは内祭をいう語であった。外に使して祭るときには、大きな木の枝にして「偃游(えんゆう)」(吹き流し)をつけて使し、その祭事は大事という。それを王事といい、王事を奉行することは政治的従属、すなわち「事(つか)える」ことを意味した。史・使・事は一系の字。」とあります。頂部のうねりは木の枝が垂れる様です。また、吹き流しの部分は、旅や遊などの「㫃」(えん)と同様に右側に垂れます。(ただし、中山国の篆書「施」は左側に垂れる)また、「史」に含む器![]() (さい)が「日」のように見える拓がありますが、接写画像を確認してみると、左右縦画が上に出る「

(さい)が「日」のように見える拓がありますが、接写画像を確認してみると、左右縦画が上に出る「![]() 」の形になっていることがわかります。

」の形になっていることがわかります。

「小子」(少):2度目です。諸氏が「少」としています。「少」にはおとる、少ない、わかい、ちいさいなどの意があります。確かに、「幽」と「子」を重ねたものを「幼」とする例もありますが、私はこれを「小子」2文字を1字に見せる合文とするのが自然だと考えます。西周青銅器銘文では慣用語です。ただ、赤塚忠が述べているように、4字1句の句形文体に鑑みれば「少」の意、1字としてとらえるべきなのかもしれません。両渦紋と頭、腕を中央にまとめるように配置しています。

「女」(如):文意から、「如」の意を持つとされています。宋代に編集された勅撰の韻書(漢字を韻によって分類した書物で、字書の機能を持つ)である『集韻』に「如、古作女」とあります。「女」は元来の「おんな、むすめ」などの他に代名詞「汝」としても使われます。