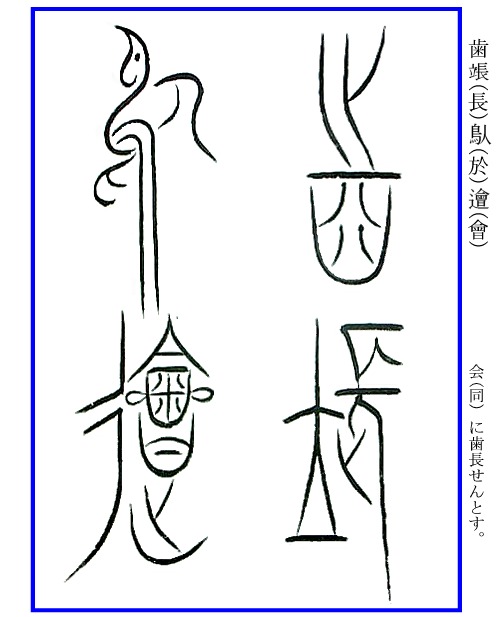

「齒![]() (長)

(長)![]() (於)

(於)![]() (會)」 会(同)に歯長せんとす。

(會)」 会(同)に歯長せんとす。

「齒」:2回目です。

「![]() 」(長):2回目です。

」(長):2回目です。

「![]() 」(於):6回目です。

」(於):6回目です。

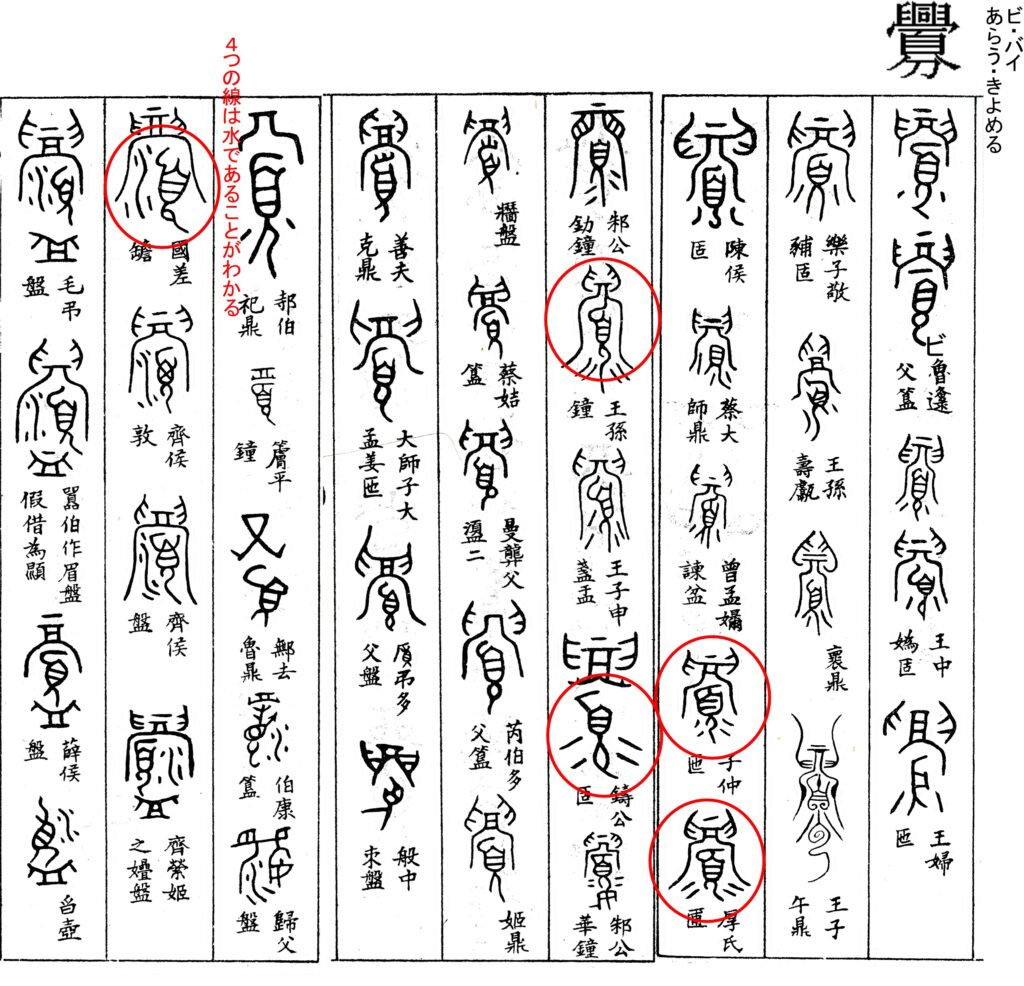

「![]() 」(會):2回目です。旁は烹飪(ホウジン)や蒸すための器で、その中に水蒸気が籠もる様を「水」で表現しています。しかし「米」のように譌変しています。

」(會):2回目です。旁は烹飪(ホウジン)や蒸すための器で、その中に水蒸気が籠もる様を「水」で表現しています。しかし「米」のように譌変しています。

「齒![]() (長)

(長)![]() (於)

(於)![]() (會)」 会(同)に歯長せんとす。

(會)」 会(同)に歯長せんとす。

「齒」:2回目です。

「![]() 」(長):2回目です。

」(長):2回目です。

「![]() 」(於):6回目です。

」(於):6回目です。

「![]() 」(會):2回目です。旁は烹飪(ホウジン)や蒸すための器で、その中に水蒸気が籠もる様を「水」で表現しています。しかし「米」のように譌変しています。

」(會):2回目です。旁は烹飪(ホウジン)や蒸すための器で、その中に水蒸気が籠もる様を「水」で表現しています。しかし「米」のように譌変しています。

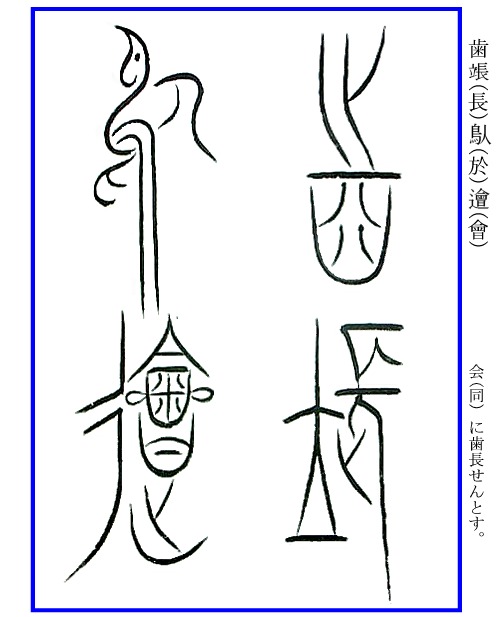

「竝立![]() (於)

(於)![]() (世)」 並びて世に立ち

(世)」 並びて世に立ち

「竝」:「並」はこの方壺と円壺に1字ずつ出てきます。正面を向いて立つ人「立」が相並ぶ形です。相並ぶ二人が正面形でなく側身形の場合は、左向きが「从」(從)、右向きが「比」で、「幷」(ヘイ)は「从」の躯を繋げた形で円壺に登場します。

「立」:2回目です。世に並立する(並び立つ)という表現について、小南一郎氏の説明を借りれば、「中国東周時代の前半にあたる春秋時代の歴史を記した、編年体の歴史書『春秋』の注釈書『春秋公羊伝』(シュンジュウクヨウデン)の荘公4年に、齊国と紀国との報復事件を述べて「齊紀無説焉、不可以並立乎天下」とあるのに似る。成り上がりの子之が燕君となり、由緒ある中山王と同じく国君として肩を並べるのは嫌だというのである」となります。

「![]() 」(於):5回目です。

」(於):5回目です。

「![]() 」(世):「世」は草木が芽吹く形。生の勢いを表す字です。一方、「歹」(ガツ)は骨になった屍体の形。これら相反するものを並べて、人の生死という短い時間を超えて永存するもの(永世)を指すものと思われます。この字は、中山三器それぞれ一度ずつ出てきます。

」(世):「世」は草木が芽吹く形。生の勢いを表す字です。一方、「歹」(ガツ)は骨になった屍体の形。これら相反するものを並べて、人の生死という短い時間を超えて永存するもの(永世)を指すものと思われます。この字は、中山三器それぞれ一度ずつ出てきます。

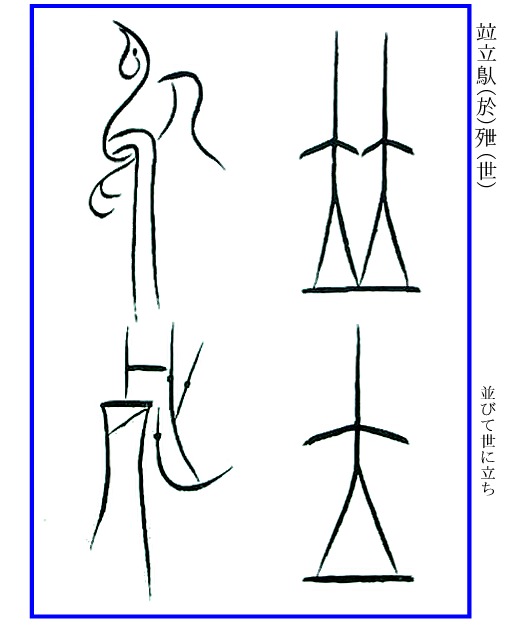

「![]() (將)與

(將)與![]() (吾)君」 将に吾が君と

(吾)君」 将に吾が君と

「![]() 」(將):2回目です。

」(將):2回目です。

「與」:2回目です。

「![]() 」(吾):「虍」と「魚」とからなりますが、何れが声符かは不明です。「吾」は祝祷の器の上に厳重な蓋をする形で、両字の構造には大きな違いがありますが音通しています。中山国の故地は「蒲吾」(ホゴ)で、もと地名を表記する字であったようです。

」(吾):「虍」と「魚」とからなりますが、何れが声符かは不明です。「吾」は祝祷の器の上に厳重な蓋をする形で、両字の構造には大きな違いがありますが音通しています。中山国の故地は「蒲吾」(ホゴ)で、もと地名を表記する字であったようです。

「君」:2回目です。

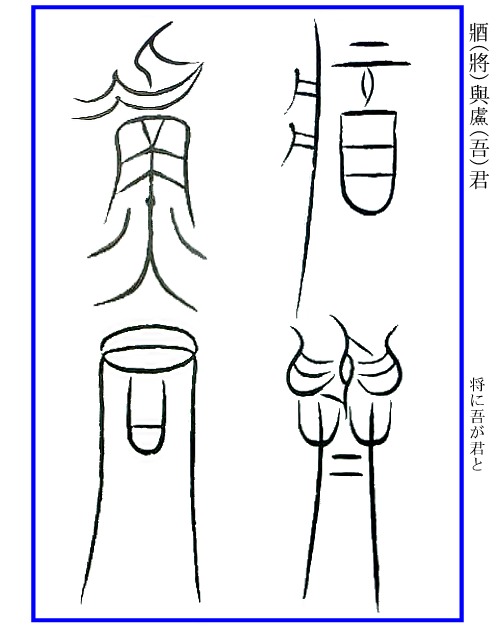

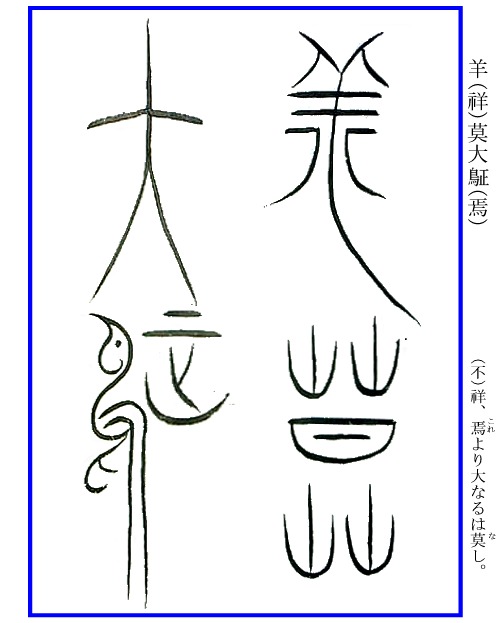

「羊(祥)莫大![]() (焉)」 (不)祥、焉(これ)より大なるは莫し。

(焉)」 (不)祥、焉(これ)より大なるは莫し。

「羊」(祥):これは中山諸器では唯一の字例です。「祥」の省文ともされますが、「祥」の金文の字例は他にはみられず、そもそも羊は神判に用いられる犠牲で、神意に適う場合の「善」に「羊」が含まれるという具合に、「羊」には「よい・めでたい・ただしい」などの意を含んでいます。さて、中山篆の字形は独特な形をしています。これについて、小南一郎氏は「羕」(ヨウ)の形をあてています。しかし、「羕」の他の金文字例と比較するとなお首肯するには至らない気がします。「羊」の下に「示」を配した上で簡略化したように考えることも同様です。したがって、ここでは「羊」の異体字とするにとどめておきます。

「莫」:これも中山諸器で唯一の字例です。深い草むらに日が沈み隠れる形です。声符である「茻」(ボウ・バク)は「莽・葬」にも含まれ、草が茂って暗い様や墓地をあらわしています。ここでは「なし・なかれ」の打ち消しの意で用いられます。

「大」:2回目です。

「![]() 」(焉):「鳥」と「正」とからなっており、「焉」とされます。しかし、この「焉」は中山篆以外に古い字例がなく、段玉裁の「説文解字注」でも「今未だ何の鳥なるかを審らかにせず」として詳らかにされていません。《字通》では「烏・於が死烏やその羽の象形であることからいえば、焉も呪的に用いる鳥の象形で、そのゆえに疑問詞にも用いるのであろう」としています。

」(焉):「鳥」と「正」とからなっており、「焉」とされます。しかし、この「焉」は中山篆以外に古い字例がなく、段玉裁の「説文解字注」でも「今未だ何の鳥なるかを審らかにせず」として詳らかにされていません。《字通》では「烏・於が死烏やその羽の象形であることからいえば、焉も呪的に用いる鳥の象形で、そのゆえに疑問詞にも用いるのであろう」としています。

「臣其宗不」 (反って)其の宗を臣とす。不(祥)、

「臣」:3回目です。

「其」:5回目です。

「宗」:2回目です。

「不」:7回目です。

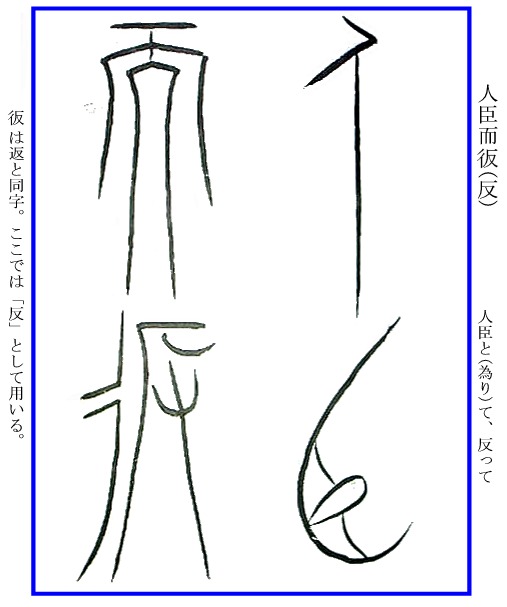

「人臣而![]() (反)」 人臣と(為り)て,反って

(反)」 人臣と(為り)て,反って

「人」:3回目です。

「臣」:2回目です。

「而」:4回目です。

「![]() 」(反):声符は「反」(ハン)で「返」と同字。ここでは音通により「反」として用いています。「反」は厓に手をかけてよじ登ろうとする様。この「

」(反):声符は「反」(ハン)で「返」と同字。ここでは音通により「反」として用いています。「反」は厓に手をかけてよじ登ろうとする様。この「![]() 」は中山諸器では方壺と円壺それぞれに一つずつ登場します。「反」の手の部分「又」の上にある鬚状の画は「賢」字にもみられる装飾的増画ですが、方壺の場合にあるものの、円壺の場合は前半の粗略な刻銘の部分にあたるため省略しています。

」は中山諸器では方壺と円壺それぞれに一つずつ登場します。「反」の手の部分「又」の上にある鬚状の画は「賢」字にもみられる装飾的増画ですが、方壺の場合にあるものの、円壺の場合は前半の粗略な刻銘の部分にあたるため省略しています。

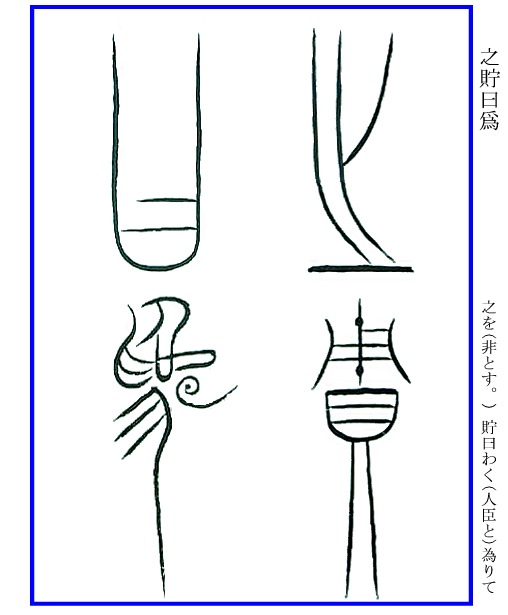

「之貯曰爲」 之を(非とす。)貯曰わく(人臣と)為りて

「之」:7回目です。

「貯」:4回目です。

「曰」:祝祷や盟誓の器「![]() 」(サイ)に収められた祝詞を、その蓋の一部を開けて告げる様、あるいは祝祷に対する神の啓示が現れる様をあらわしています。蓋にあたる部分の左側が少し開いていることに気がつくと思います。なお、拓によっては左縦画の上部が短くみえるものがありますが、器面の接写画像では左右ほぼ同じ長さになっていることが確認できます。

」(サイ)に収められた祝詞を、その蓋の一部を開けて告げる様、あるいは祝祷に対する神の啓示が現れる様をあらわしています。蓋にあたる部分の左側が少し開いていることに気がつくと思います。なお、拓によっては左縦画の上部が短くみえるものがありますが、器面の接写画像では左右ほぼ同じ長さになっていることが確認できます。

「爲」:2回目です。

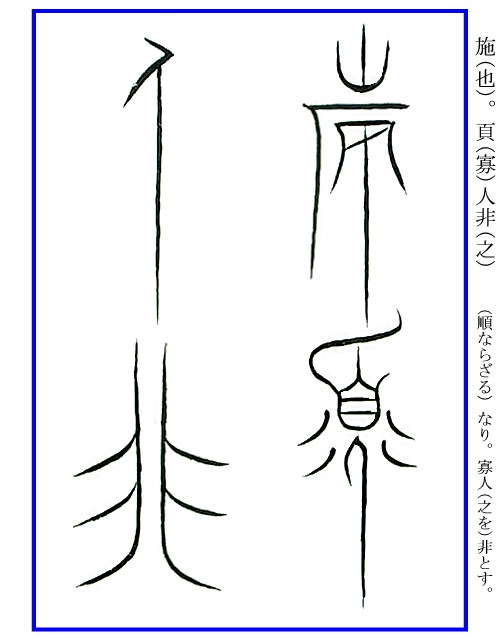

「施(也)頁(寡)人非」 (順ならざる)なり。寡人(之を)非とす。

「施」(也):2回目です。

「頁」(寡):円鼎では9回出てくるものの方鼎ではこの1回のみです。「寡」(カ)は廟所である「宀」(ベン)と「頁」(ケツ)からなりますが、「宀」を略した「頁」と通仮させています。「頁」の字形は頭部あるいは顔の部分を強調した祭祀の際に呪飾を施した人の姿です。その礼容を示すためなのか、中央に光彩を放つように配された4つの画は「光」字の場合と同様に装飾的に増画したものと思われます。別の可能性としては、「あらう・きよめる」意をもつ「沬」(ビ・マイ・バイ)の初文にあたる「![]() 」の金文が盥(たらい)の水を頭の上からかけて洗い清める姿をしていて、周囲に飛び散る水滴を4点で表現しているのですが、これを一緒に切り取ったのかもしれません。

」の金文が盥(たらい)の水を頭の上からかけて洗い清める姿をしていて、周囲に飛び散る水滴を4点で表現しているのですが、これを一緒に切り取ったのかもしれません。

「人」:2回目です。

「非」:左右に歯がついた櫛の形。西周の《内史友鼎》(殷周金文集成2696 「友」は異体字)に賜物の櫛として「非余」という語がでてきます。ここでは否定の意となりますが、仮借によるものです。「不・丕・否・匪」などは皆「ヒ」の音をもっていて本来の字源から離れて否定の意で用いるようになりました。

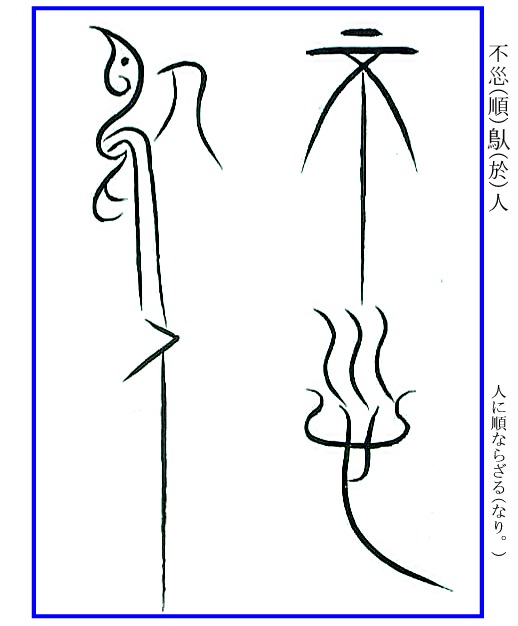

「不![]() (順)

(順)![]() (於)人」 人に順ならざる(なり。)

(於)人」 人に順ならざる(なり。)

「不」:6回目です。

「![]() 」(順):2回目です。

」(順):2回目です。

「![]() 」(於):4回目です。

」(於):4回目です。

「人」:人の側身形です。方壺では5例ありますが、その最初のものです。西周金文では頭部、躯本体、足と一筆で書き、その後に腕を加える形が多くなりますが、甲骨文では頭部から腕と書くのが主流で、中山篆も同様です。

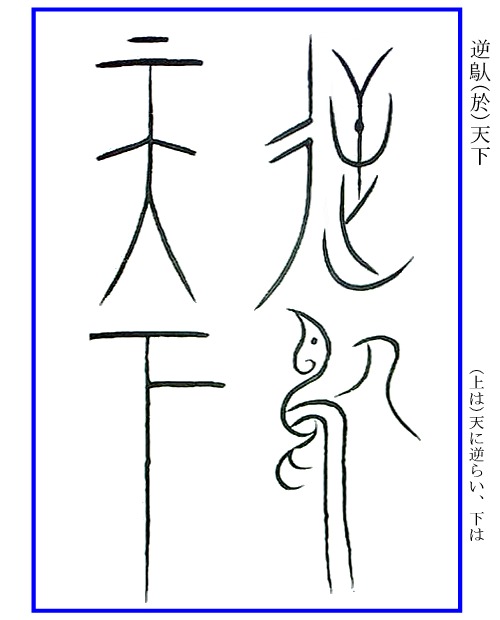

「逆![]() (於)天下」 (上は)天に逆らい、下は

(於)天下」 (上は)天に逆らい、下は

「逆」:声符の「![]() 」(ギャク)は向こう側からやってくる人の姿を倒形で表したもの。つまり「大」がが逆さまになったものであるから本来は肥点は必要としないのですが、装飾的に加えている様が接写画像にて確認することができます。

」(ギャク)は向こう側からやってくる人の姿を倒形で表したもの。つまり「大」がが逆さまになったものであるから本来は肥点は必要としないのですが、装飾的に加えている様が接写画像にて確認することができます。

「![]() 」(於):3回目です。

」(於):3回目です。

「天」:3回目です。

「下」:甲骨文は下に向けた掌の下に、その下方であることを示す線を添えた字です。「上」はその反対の構図です。しかし、共に数詞や繰り返し記号と混同されやすいので戦国以降は上下それぞれの方向に縦画を加えるようになります。