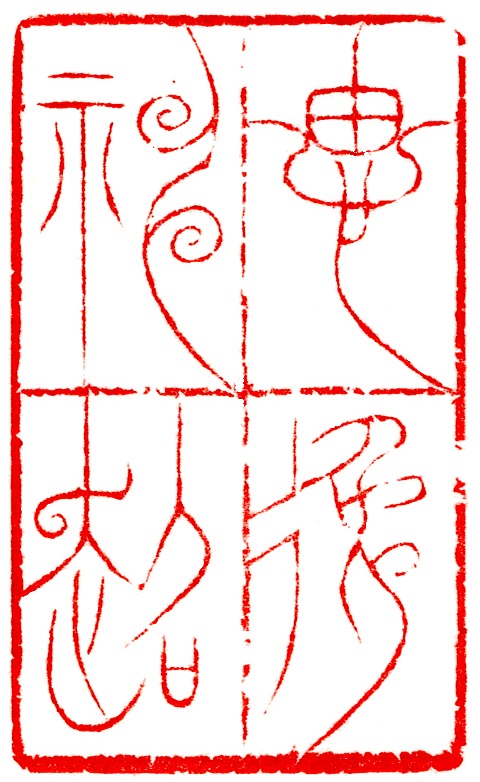

印は「絶悪業」(上) 「召光明」(下)

久しぶりに近作をご紹介致します。

「思逸神超」二種

孫過程の書譜に出てくる「思逸神超」という句は、河井荃廬が刻したものを思い浮かべる方が多いと思います。ここに上げたのは印篆に小篆の持つ柔軟で雅な動きを加味した風(河井荃廬の印篆に見られる風韻を念頭にしています)と中山国の篆書に倣ったもの二種です。

宇都宮東市民活動センターにて毎月1回開催する、宇都宮東書道篆刻愛好会の勉強会が4月11日(日)に第79回を迎えます。

内容は、楷行草隷の四体から1つと小篆、そして篆刻の3つの課題を設け、9時から3時間かけて学ぶものです。

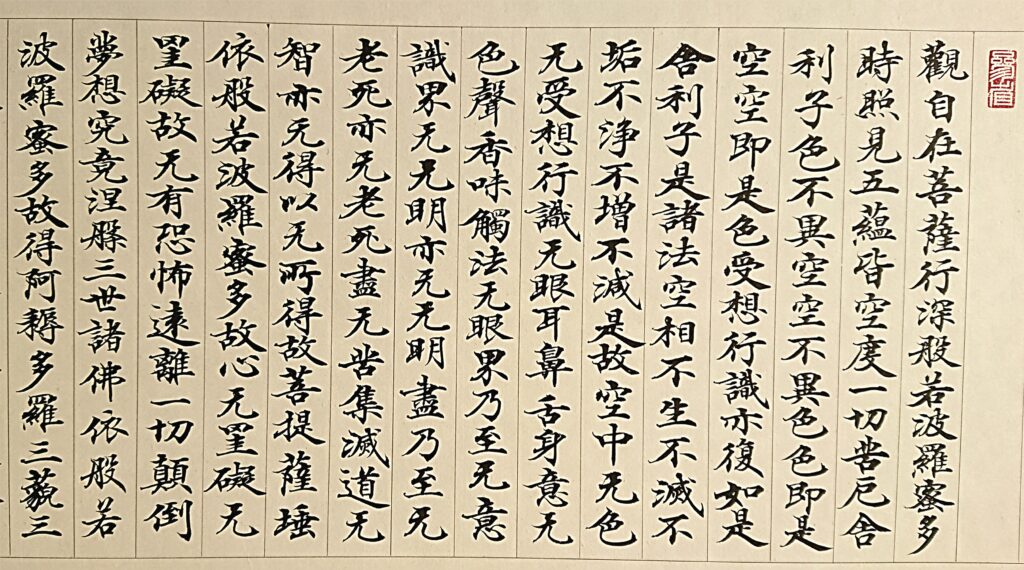

楷行草隷からの課題は、だいたい3ヶ月ごとに替えていきます。前回までは「孔子廟堂碑」でした。そして今回は「雁塔聖教序」になります。半紙での臨書、画仙紙半折での臨書・倣書、そして実物大での臨書という具合に進めていきます。

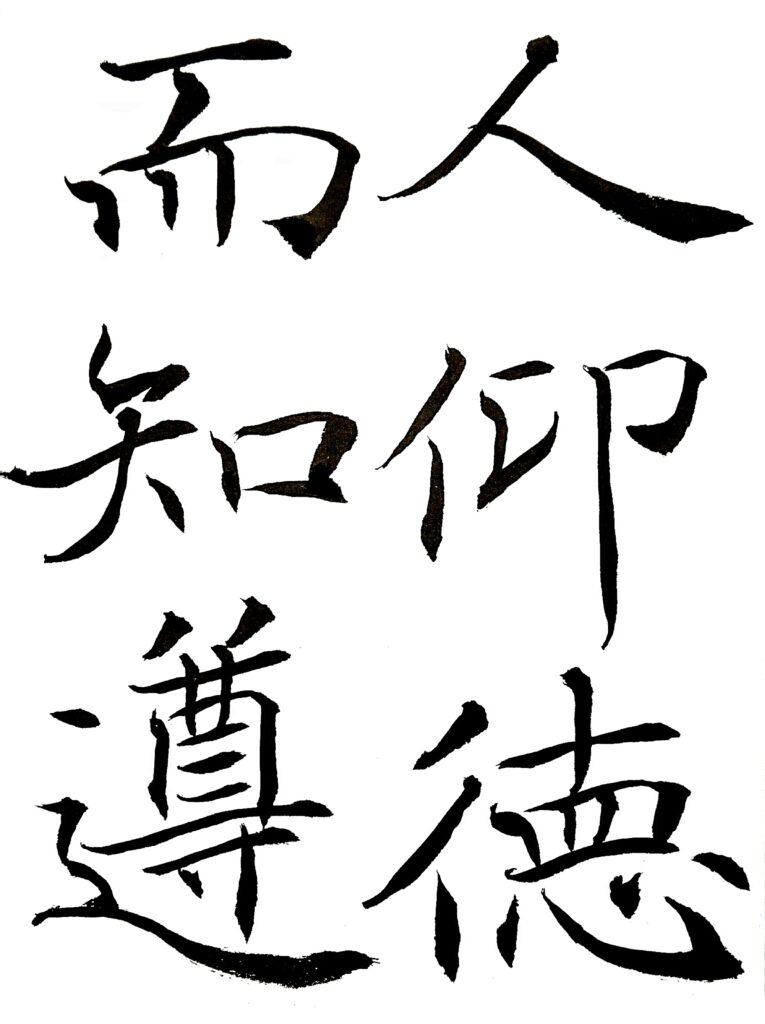

今回、「雁塔聖教序」で取り上げるのは、「人仰徳而知遵」の部分です。

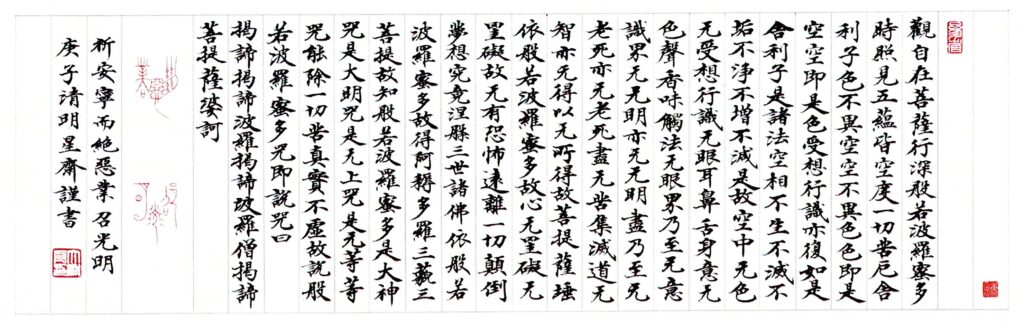

臨書例として提示した拙臨をご紹介します。

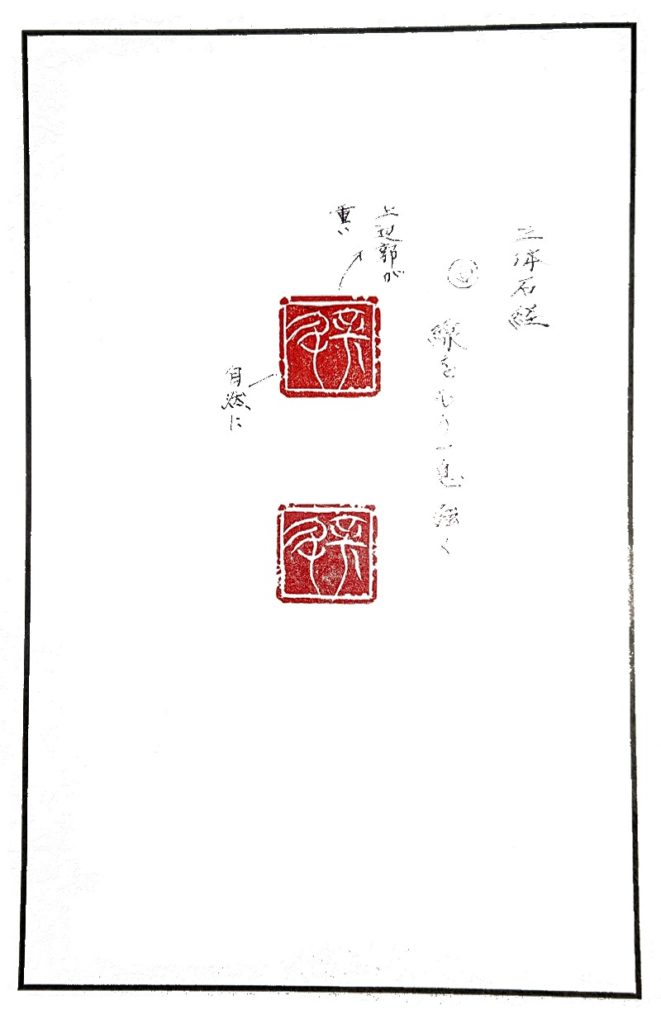

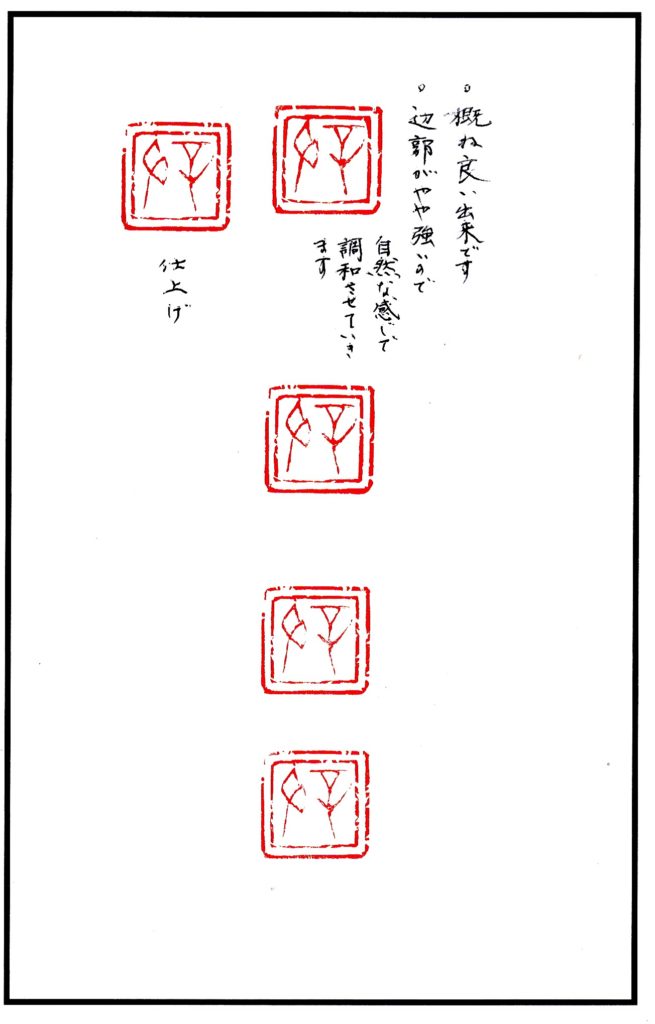

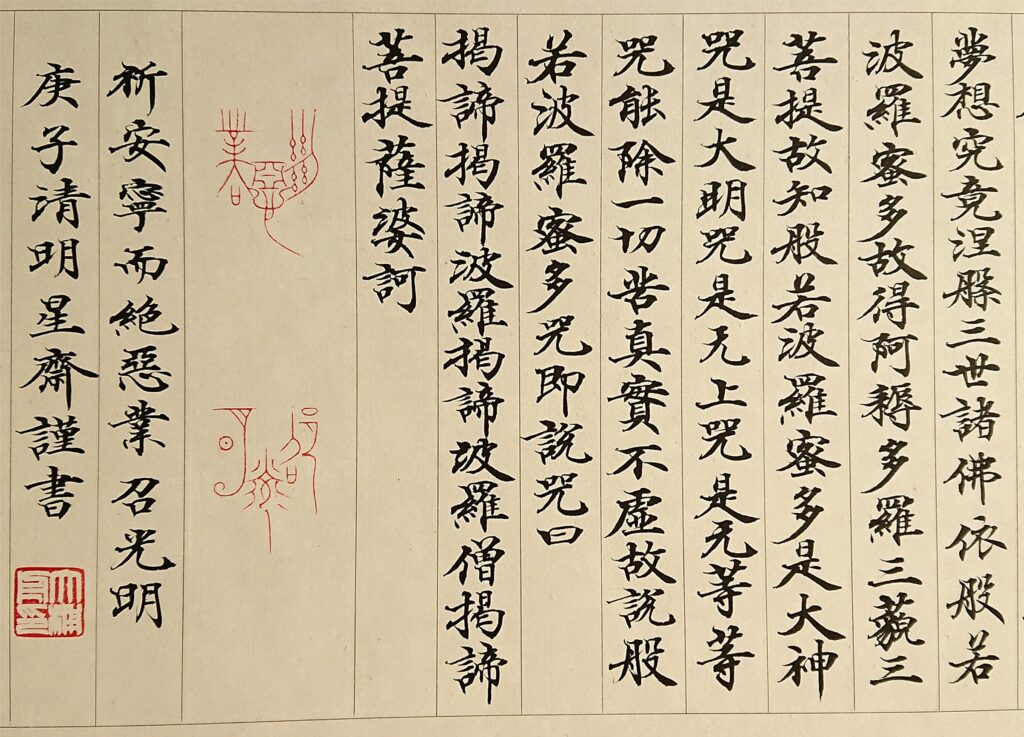

かな作品を中心にご活躍中の先生から雅印のご依頼がありました。

ご承諾をいただきましたので、その雅印をご紹介いたします。

印材は青田石(縦 30㎜ × 横 14㎜ )、書体は金文体です。

3月14日(日)、特別講座「栃木県ゆかりの書人」を開催しました。

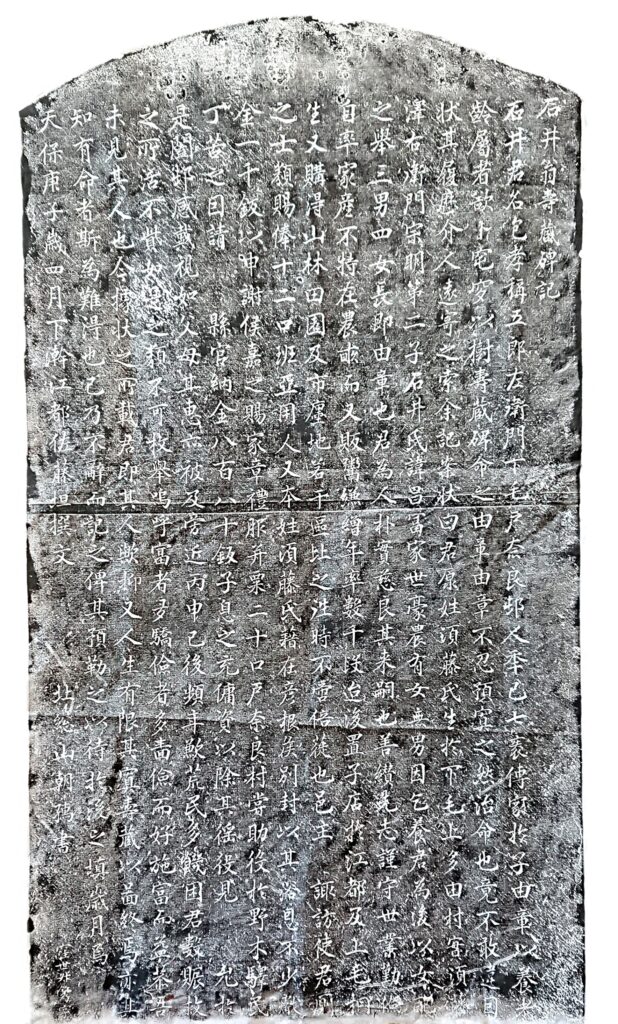

今回取り上げたのは、豊道春海と小山霞外、そして亀田鵬齋。豊道春海は大田原、小山霞外は喜連川の出身。亀田鵬齋は江戸神田の出ではありますが、私の居住地である下野市本吉田の今は廃寺となった黄梅寺(おうばいじ)跡地に残る「黄梅寺第四世光雲和尚壽藏碑」(1817年)の書者として名が刻まれています。なお、これら3人の書は私の家蔵コレクションの一部ともなっております。

豊道春海に関しては、今年の7月17日(土)から10月7日(木)まで、栃木県立美術館にて「没後50年 豊道春海の書」と銘打ったコレクション展が開催されます。没後12年後、1982年の「豊道春海展」からおよそ40年ぶりの企画となります。今回の講座は、郷土の書人としてまた我が国の書道教育および書道芸術の発展に寄与した絶大な功績に光をあて、本展開催に先立ち、鑑賞手引きの一助とするものですが、コロナ禍による準備不足とあらたな資料の開拓作業もあり、後日改めて書道愛好者を含め、県民一般を対象とした学習会を開催したいと考えています。なお、資料の作成にあたっては、栃木県立美術館発行「豊道春海」図録から転載させていただいたもの多数。「黄梅寺第四世光雲和尚壽藏碑」採拓に際しては、現在の管理者および下野市の文化課、「石井翁壽藏碑記」採拓に際しては、御子孫および種徳院の承諾を得ておこなっております。

3月14日の内容についてはこのパワーポイント資料を参照して下さい。

特別講座「栃木県ゆかりの書人 ー豊道春海を中心として―」生誕110年記念 白川静『文字講話』に学ぶ

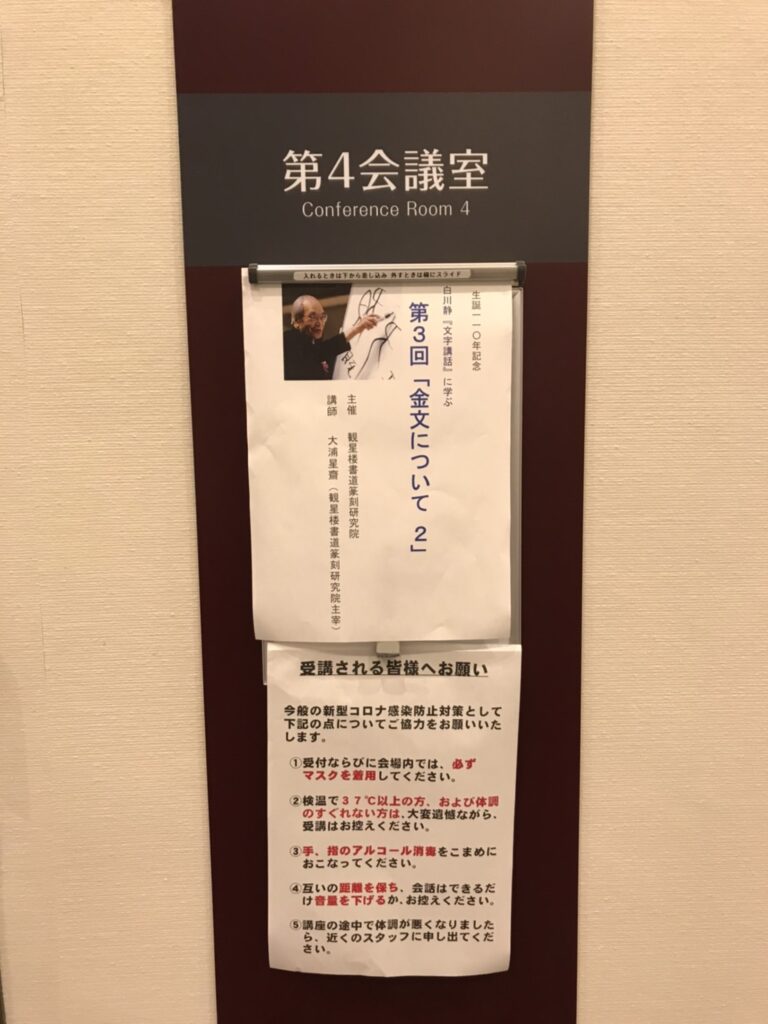

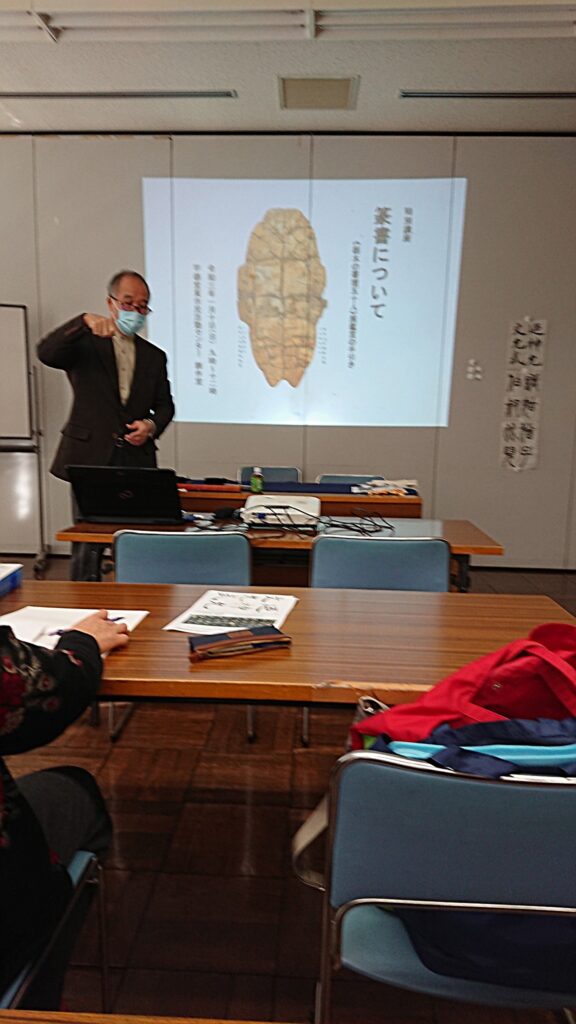

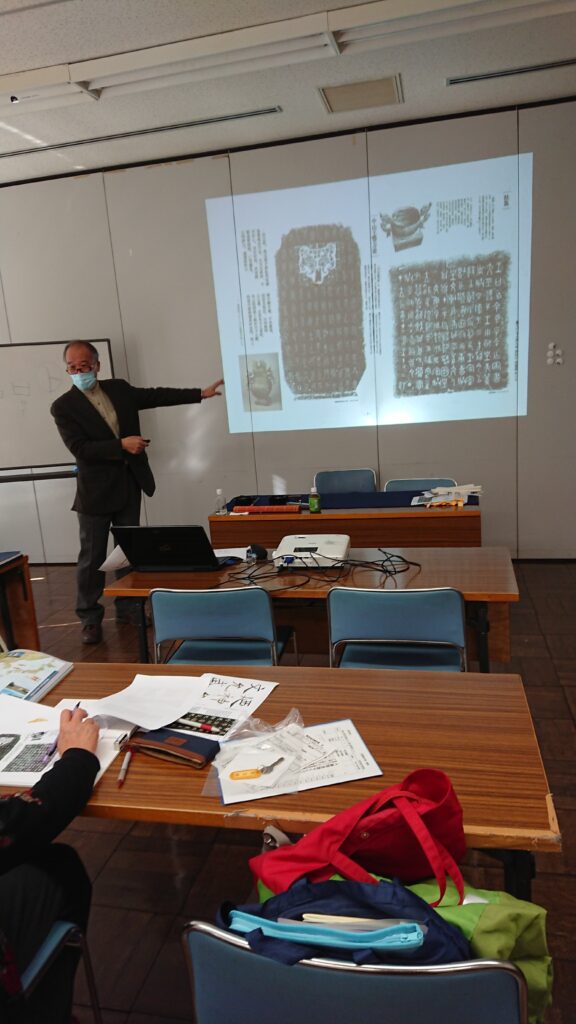

第3回「金文について 2」を開催しました。

当初は2月21日(日)の予定でしたが、栃木県内に緊急非常事態宣言が出された影響により、2月28日(日)に延期し、28日に予定していた第4回は5月16日(日)に変更となります。会場は栃木県総合文化センター、時間は13:30から16:30です。

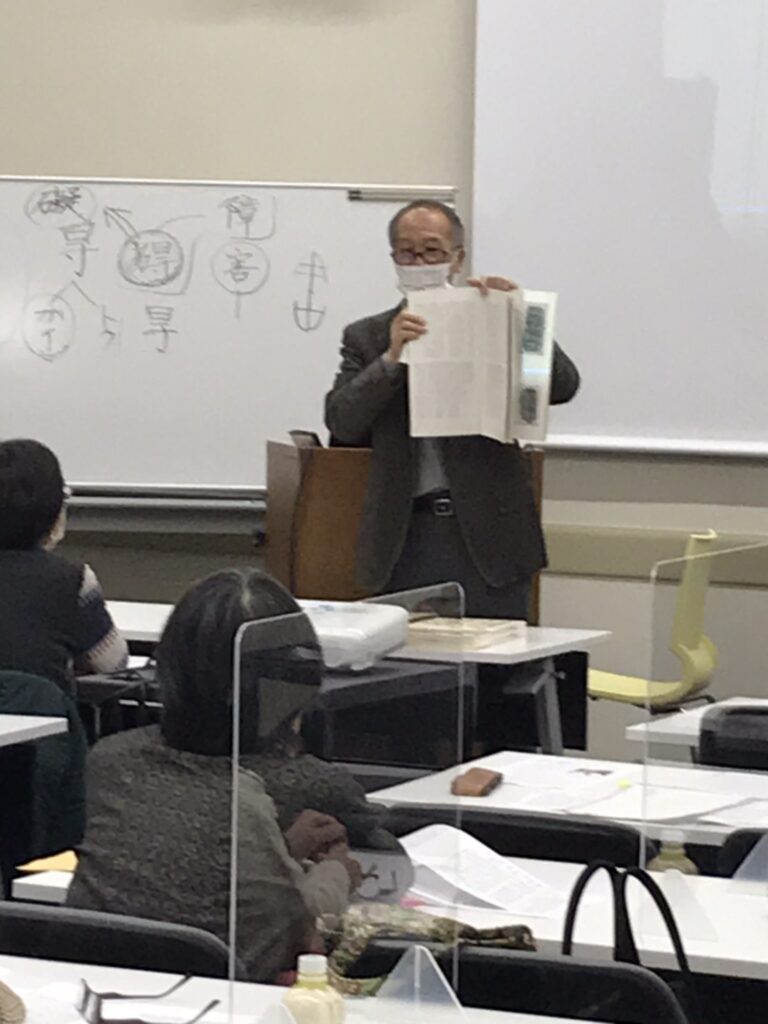

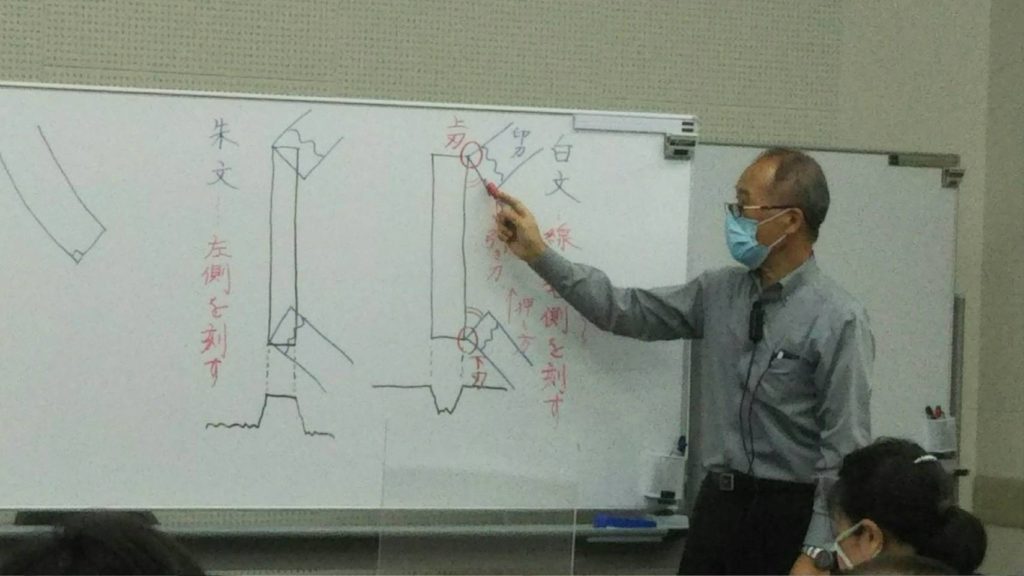

講座当日の様子です。

第3回「金文について 2」にて使用したDVD解説用のパワーポイントの一部を紹介します。

白川静 文字講話に学ぶ 金文(2)第3回 2020.2.28去る1月10日(日)に開催した 特別講座「篆書について」のご報告です。

この講座は、第26回栃木の書壇50人展(1月14日~19日、宇都宮東武百貨店5F)の開催にあたり、鑑賞の手引きとなるように企画した学習会です。

この講座で使用したパワーポイントの一部を紹介します。

特別講座「篆書について」(令3.1.10)

開催要項

生誕100年記念 白川静『文字講話』に学ぶ、干支印を彫ってみよう案内受講された方の人数

9月27日(日) 白川静『文字講話』に学ぶ (1日目) 51名

10月11日(日) 白川静『文字講話』に学ぶ (2日目) 46名

10月17日(土) 文字講話実技編 篆刻講座「干支印を彫ってみよう」 22名

使用したDVD

白川静「文字講話」DVD完全収録版

第11巻「第二十一話 甲骨文について」・「第二十二話 金文について(Ⅰ)」

解説用パワーポイント

今回のために作成したもの 3種

配付資料

1.白川静「文字講話」に学ぶ

第1回甲骨文について 「白川静 続文字講話」(平凡社)

第2回金文について 同

2.篆刻講座「干支印を彫ってみよう」

パワーポイントのスライドを印刷したもの

※熱心に聴講していただきありがとうございました。

『文字講話』のための参考資料(PowerPoint)の一部をご紹介します。

(矢印をクリックすると閲覧できます。)

文字講話解説用パワーポイント資料(一部)

次は2日目 『金文について』解説資料(PowerPoint)です。

白川静 文字講話に学ぶ 金文について プレゼンテーション2

[会場風景]

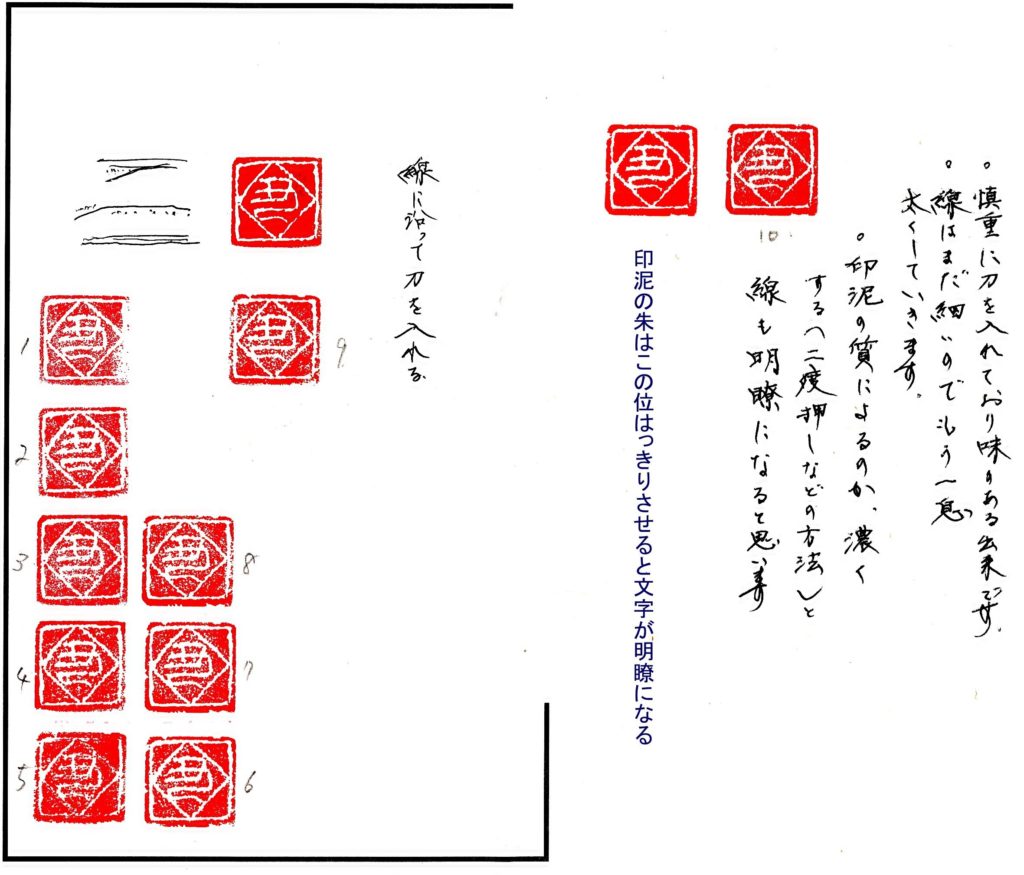

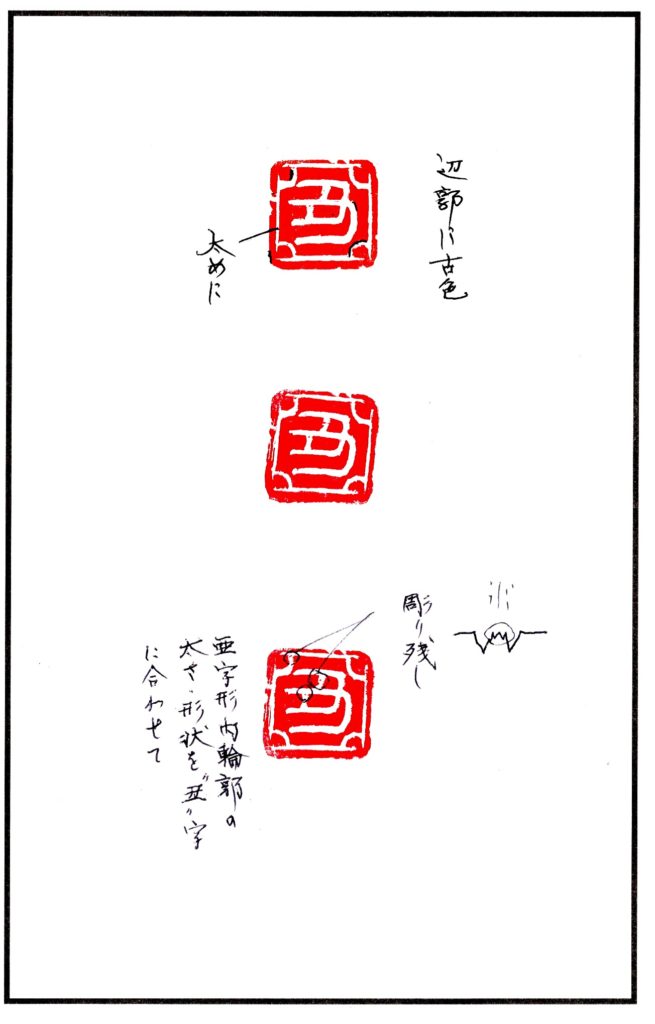

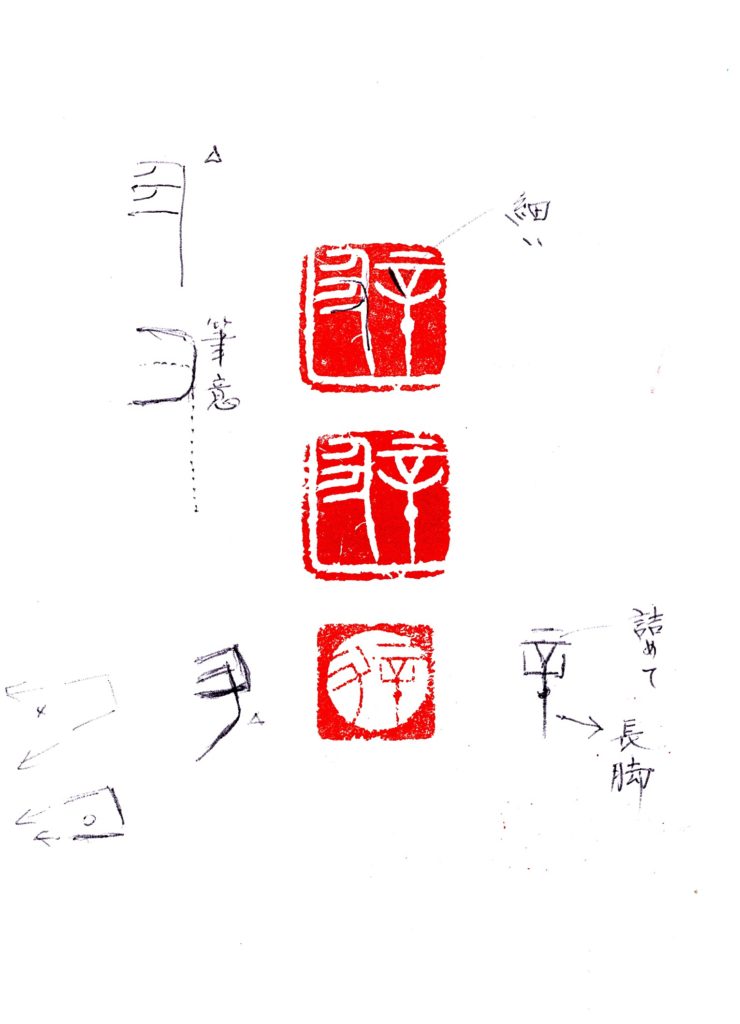

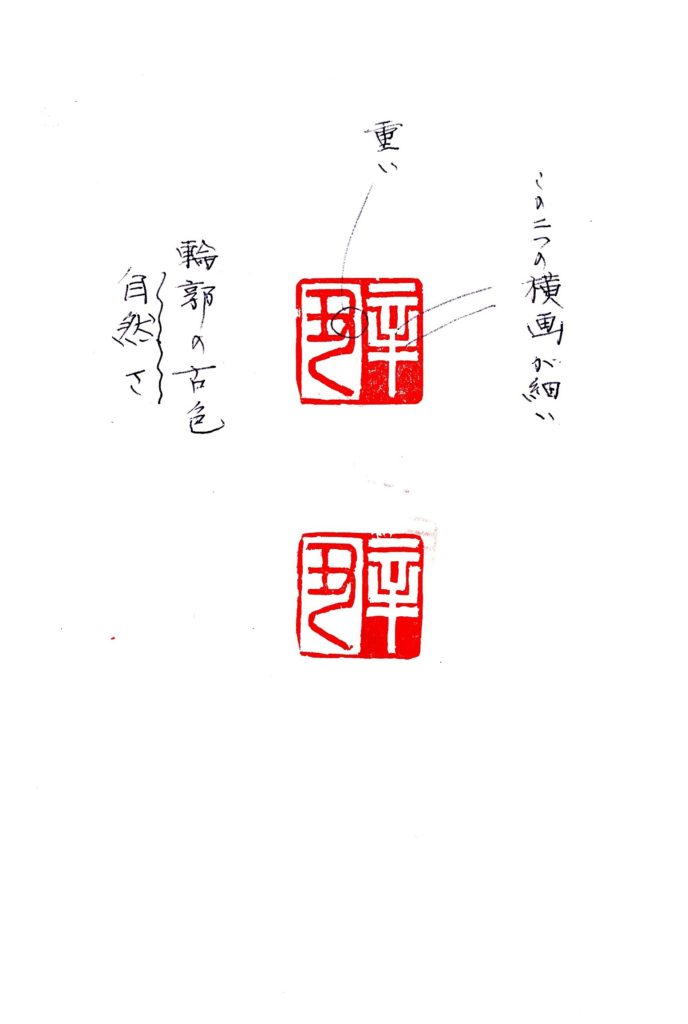

篆刻講座「干支印を彫ってみよう」テキスト(PowerPoint)を紹介します。

(矢印をクリックすると閲覧できます。)

令和2年篆刻講座干支印でおしゃれな年賀状作り

[会場風景]

[参考印稿]

l¥.pptx

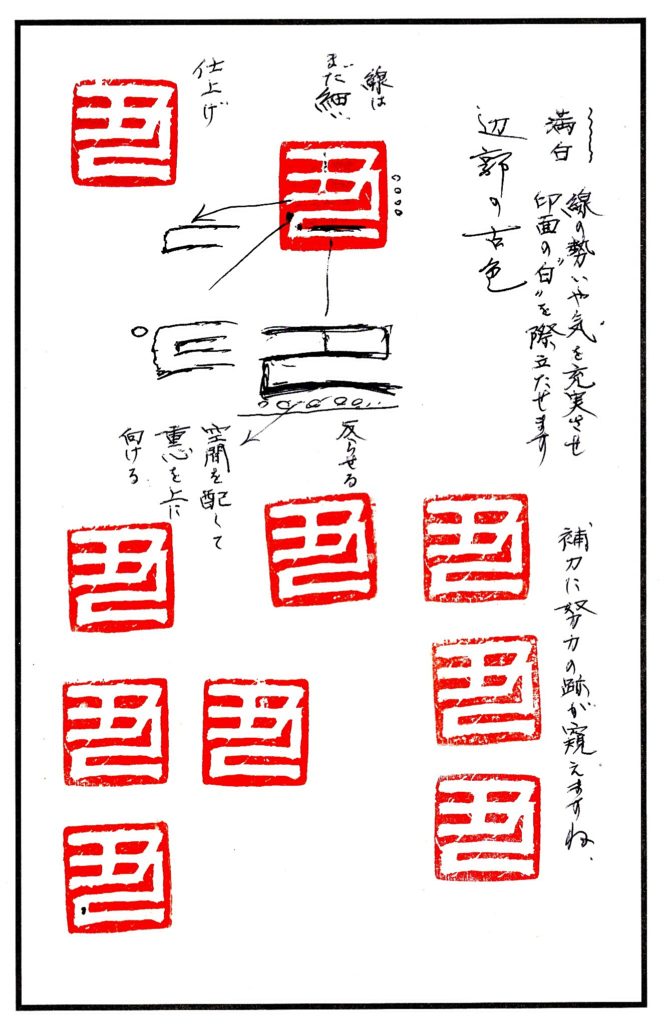

[受講者の印稿・印影と添削](例)