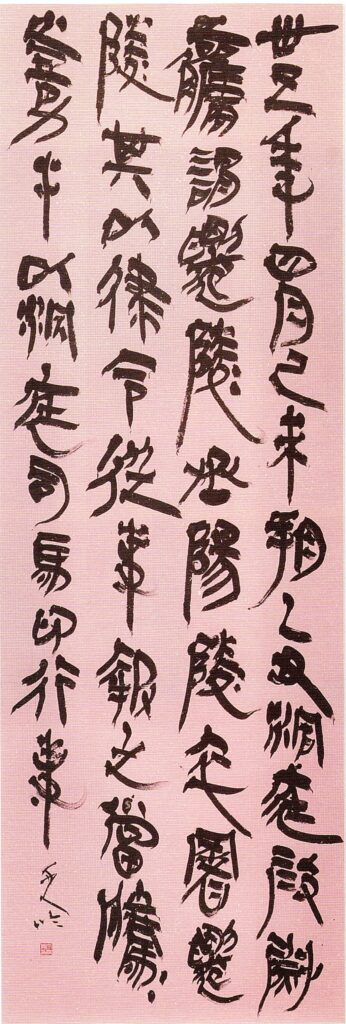

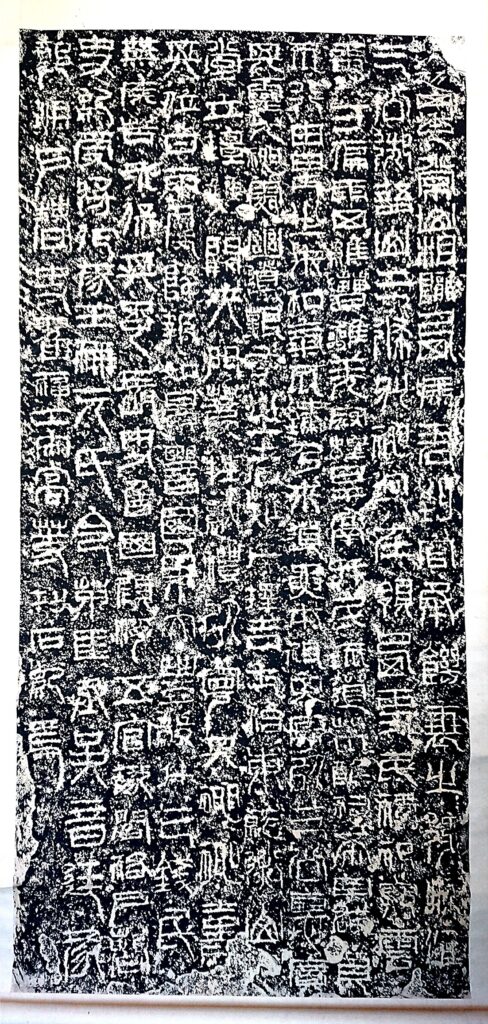

《里耶秦簡》は2002年、湖南省竜山県里耶古城跡から発見された秦代の竹簡です。細密でありながら暢びやかで美しい結構と卓越した筆力を有する優品です。

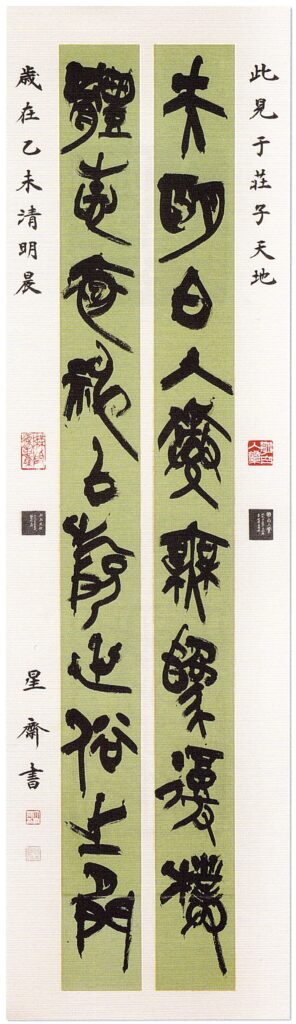

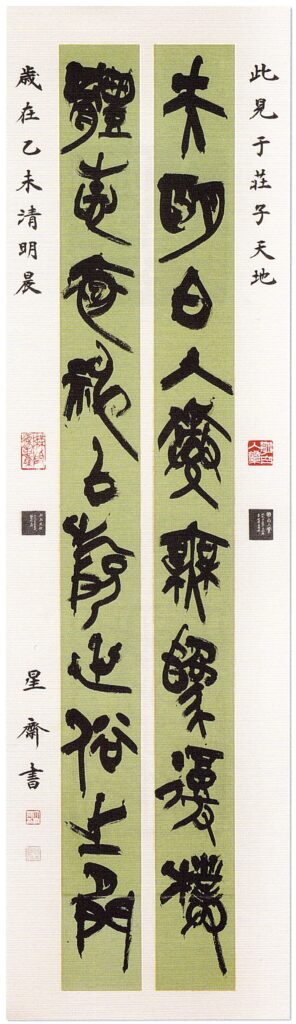

私は作品制作の基本姿勢として『師古遊心』を大切にしたいと考えています。師は俗世の師ではなく、不易な価値を有する古典群です。

この里耶秦簡を『師』ととらえ、その美に『心を遊ばしめる』篆刻作品をと考えたものです。臨書作品とともにご高覧をお願いいたします。

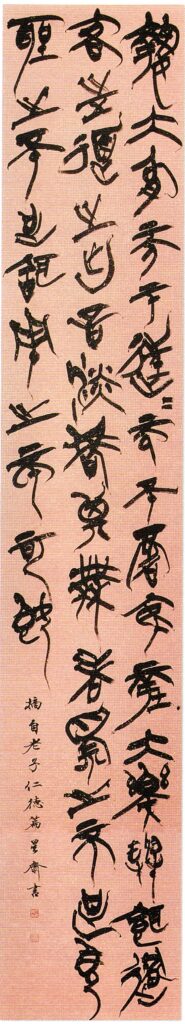

拙作『老子仁徳篇倣郭店楚簡』です。

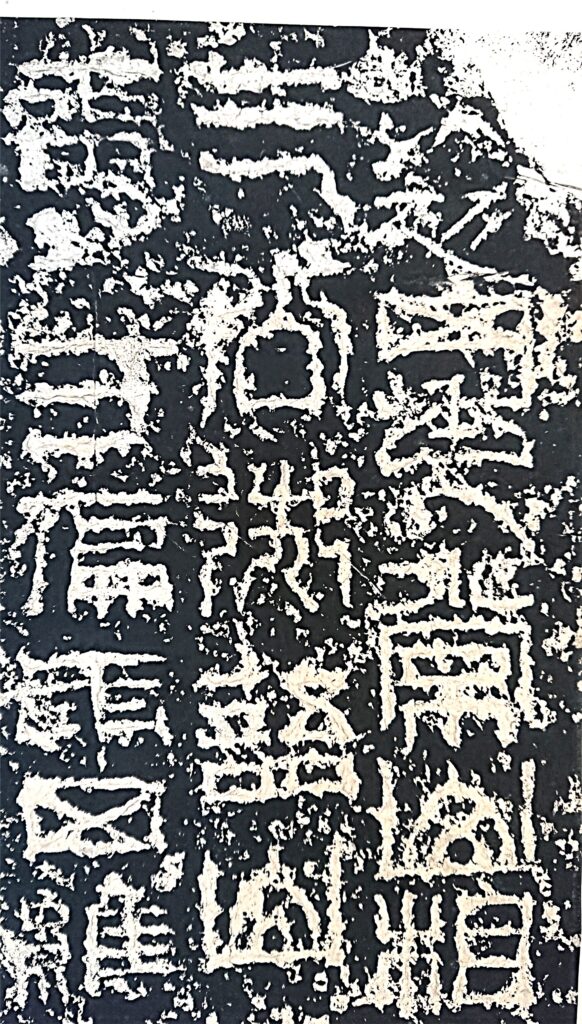

1月3日に投稿した《祀三公山碑》に関して、多くの方から関心を寄せていただきましたので、一行目行尾の「後、□惟」の□について、思い出したことを少し補足します。

この前後の碑文は、「…承饑衰之後、□惟三公御語山…」

大まかな意味は(この地が干魃による饑饉を承けて衰頽した後、馮氏は当地の奥地にある三公御語山の荒廃を深く愁い、かつてそこに祀っていた雨の神を別の山に召霊して祀り、降雨をもたらした。)となるであろうか。(拙訳)

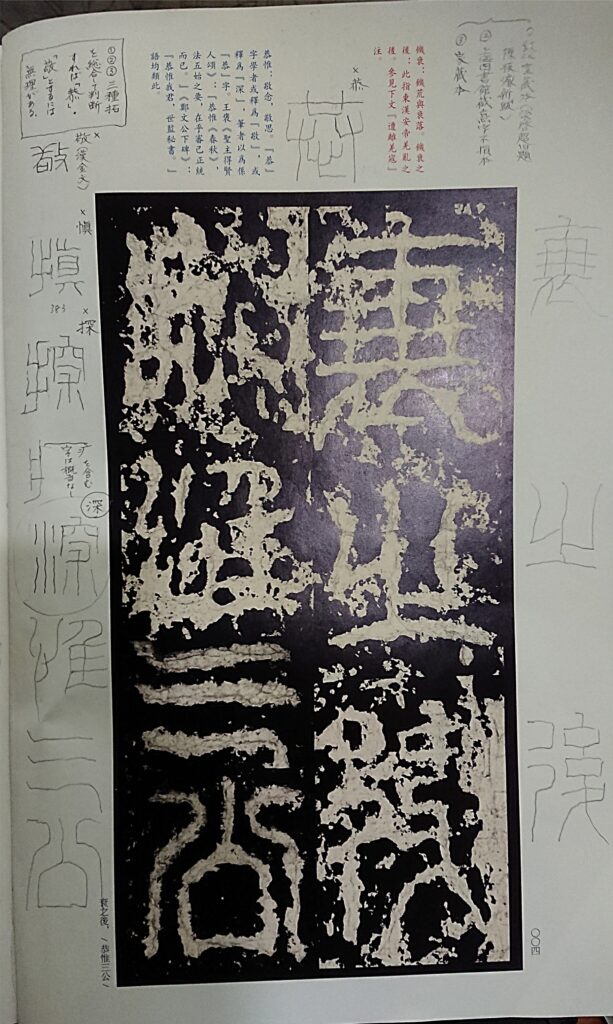

この □ を識者は、①恭 ②敬 ③深 などとしていているが断定には至っていない。そこで、

(1)飲氷室蔵本(梁啓超旧題、陳振濂新跋)

(2)上海図書館蔵本(熹字不損本)

(3)家蔵本

の三種をもとに総合的に検証してみた。

(1)飲氷室蔵本(梁啓超旧題、陳振濂新跋)

おわかりの通り、問題の字に収蔵印が鈐印してある。残念ながら、これでは字形を確かめるのに支障が生じてしまう。まさにこれは拓の真価を貶める行為で不見識の誹りを免れない。

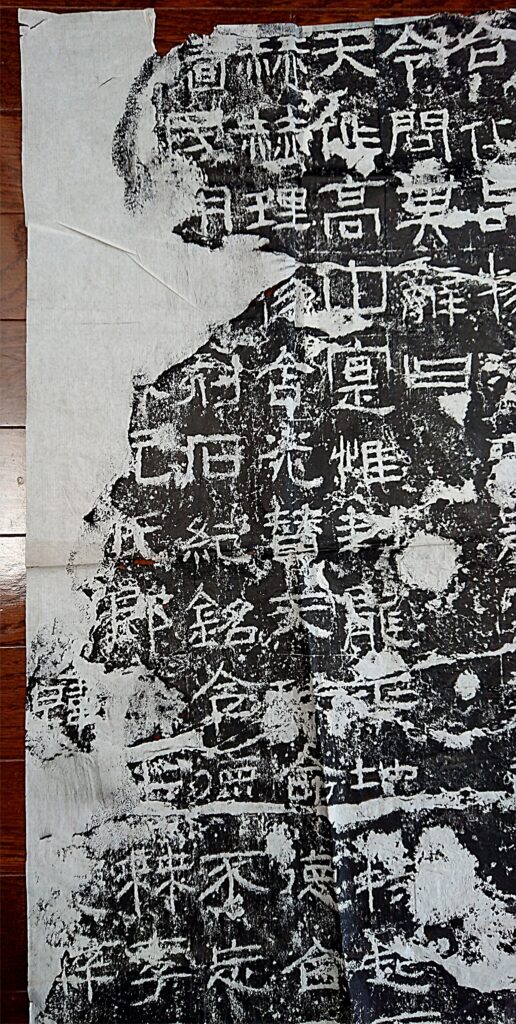

(2)上海図書館蔵本(熹字不損)

拓調は明瞭である。しかし、この上海図書館蔵本は旧拓に見せかけ字画を蘇らせるための塡墨の跡が散見されるので注意が必要である。

(3)家蔵本

家蔵本は塡墨や描画の跡は認められないが、墨が厚く、点画に入り込んで潰している可能性も考慮する必要がある。

[結論]

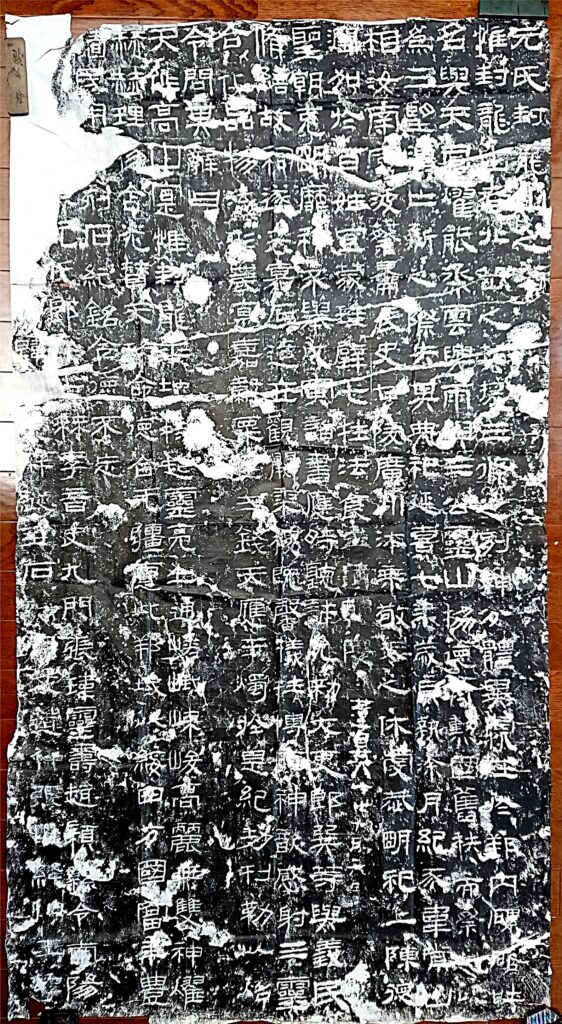

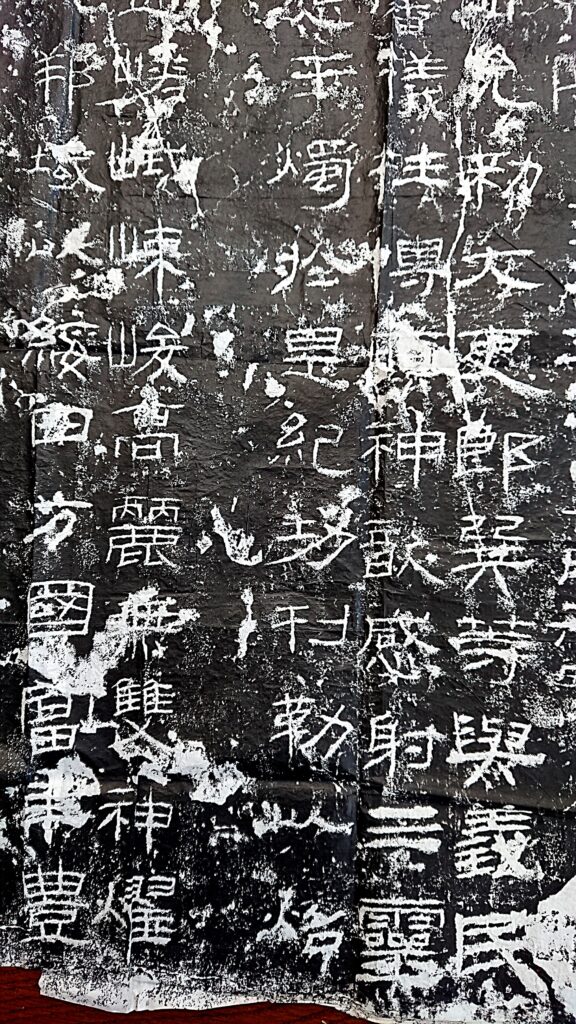

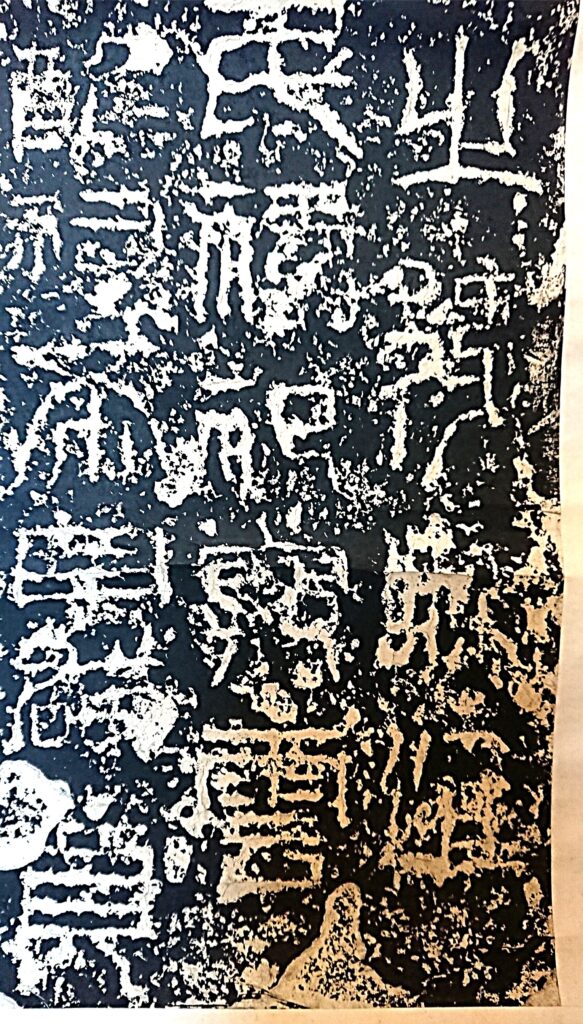

《祀三公山碑拓》に続いて、家蔵拓から元氏5碑の一つ《封龍山頌》原拓を紹介します。

二玄社刊『書跡名品叢刊』の松井如流の解説の中に、楊守敬は著書『激素飛清閣平碑記』に「雄偉勁健」(雄々しく立派で力強い様)と評し、中村不折は「…実に気魄の雄大なものである。其の上、此の頃のものとしては古雅の点に於て、他の碑を圧して居る。…之を以て禮器碑の厳格なるに対し、却って此の碑の廓然たる自然味を愛するものが多いのである。亦漢石中の神品というべきである」と讃嘆したとある。確かに、古穆悠然として滋味溢れる風姿には、書人を惹きつけてやまない魅力がある。

家蔵拓は、13行目の「穡民用章」の「章」が欠損しているものの、15行目(松井如流氏は14行と誤っている)の「韓林」の「韓」を存す亜旧拓である。なお、この原石は既に失われているようだ。そのあたりの消息を上海書畫出版社刊「中國碑帖名品 封龍山頌」では次のように記している。

「道光二十七年(一八四七)十一月,元氏知县刘宝楠发现于河北元氏西北四十五里的王村山下,即命工移置城中文清书院。运工嫌其沉重,乃截裂为二,后虽经嵌合,但裂纹清晰可见。此碑民国时尚在文清书院,今又佚。」

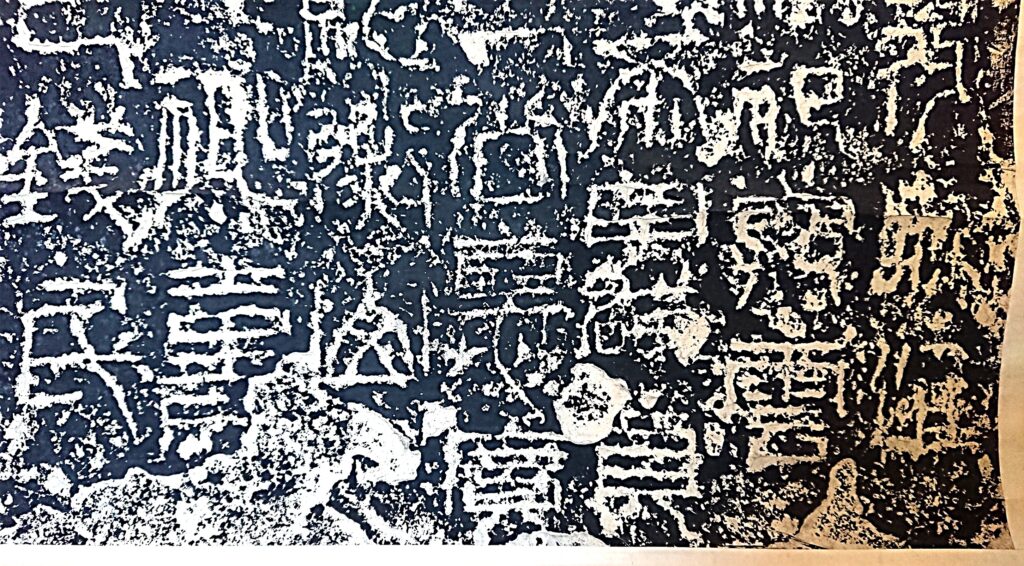

久しぶりにコレクションのページに追加しました。旧拓《祀三公山碑拓》

祀三公山碑はこの部分が重要で、新拓は大きく欠損しています。「惟」の立心偏が小篆のような姿態をとっているのはユニークですね。一行目の下から二番目の字。これを何と判断するか。偏は手偏にもさんずいにも見える。下の「惟」の立心偏を敢えて小篆風に変化させたと考えれば、これも立心偏と見ることさえできるかもしれない。

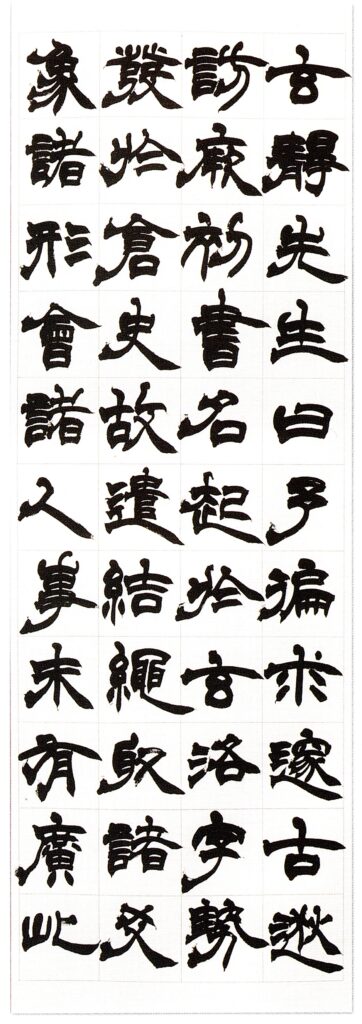

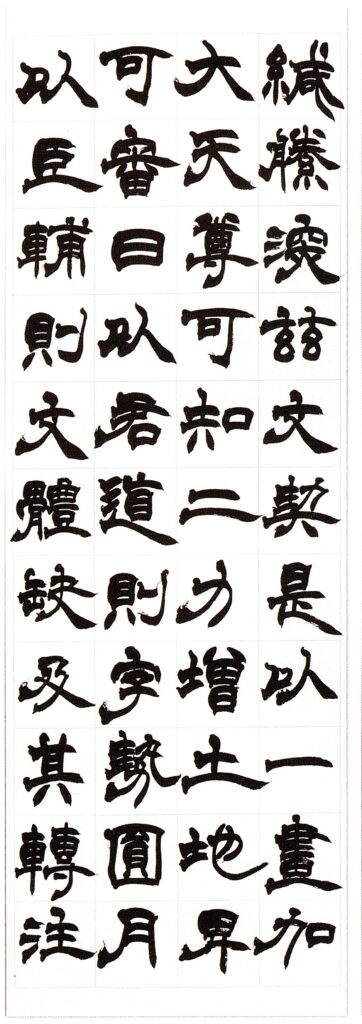

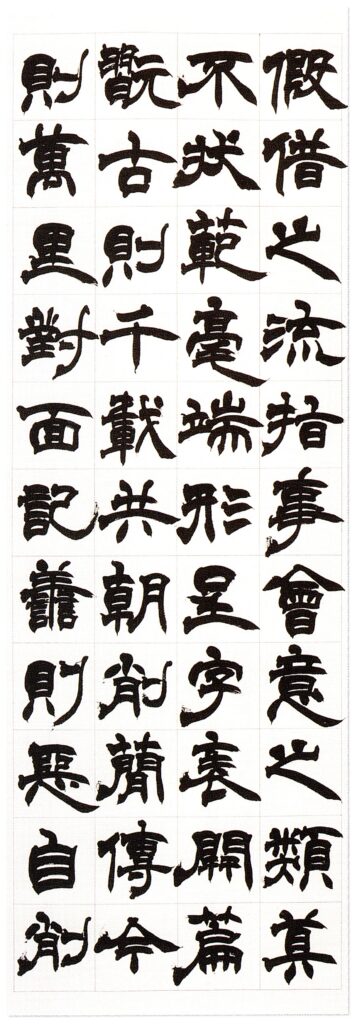

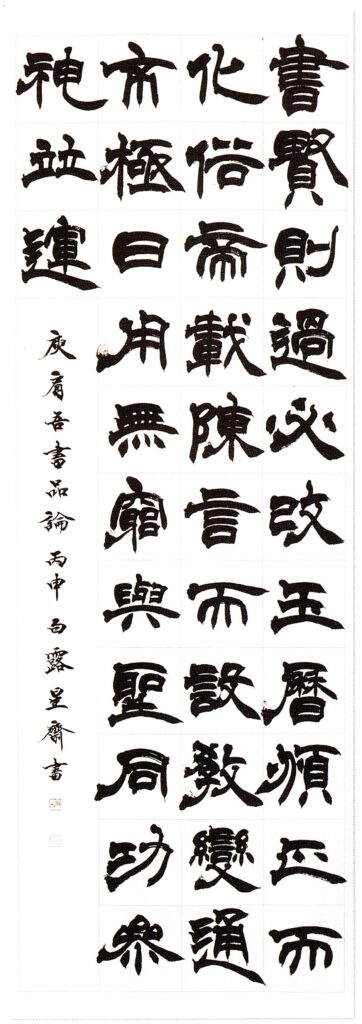

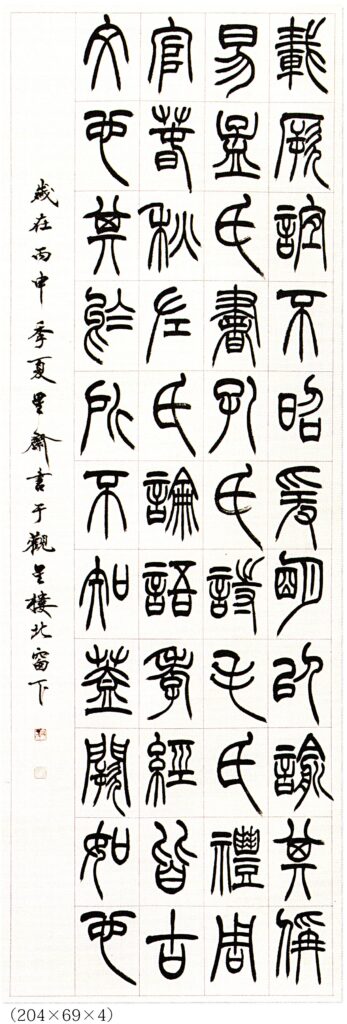

《庾肩吾書品論序》 204㎝×69㎝×4

『書品』は南朝梁の庾肩吾(ゆけんご)が著した書論。

204㎝×69㎝

204㎝×69㎝

204㎝×69㎝

庾肩吾書品論序1

204㎝×69㎝

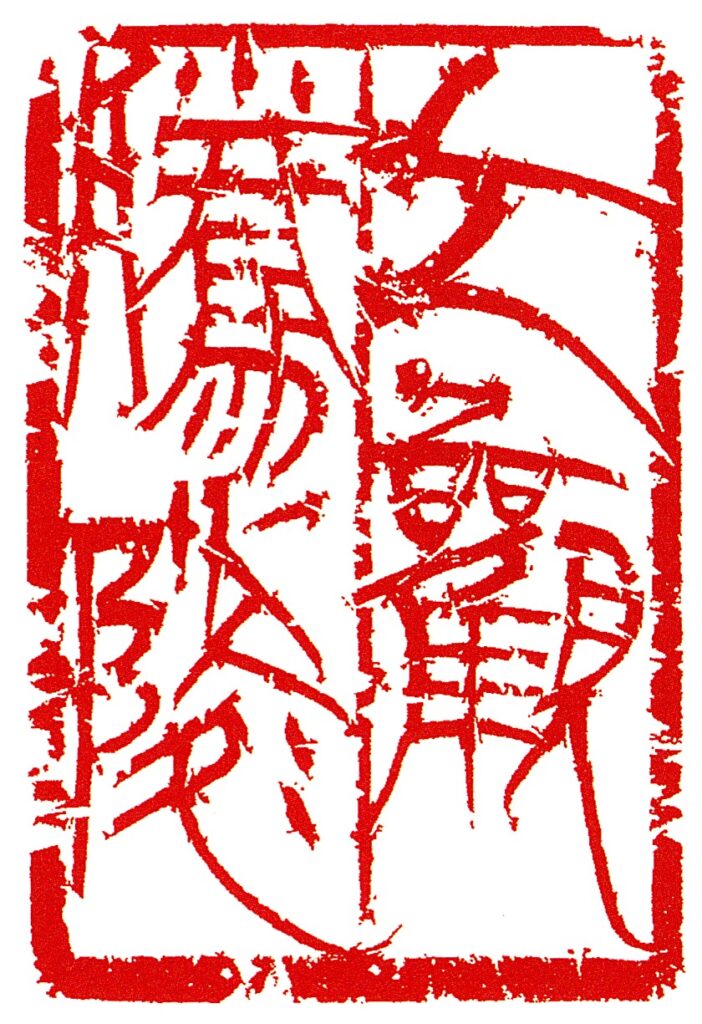

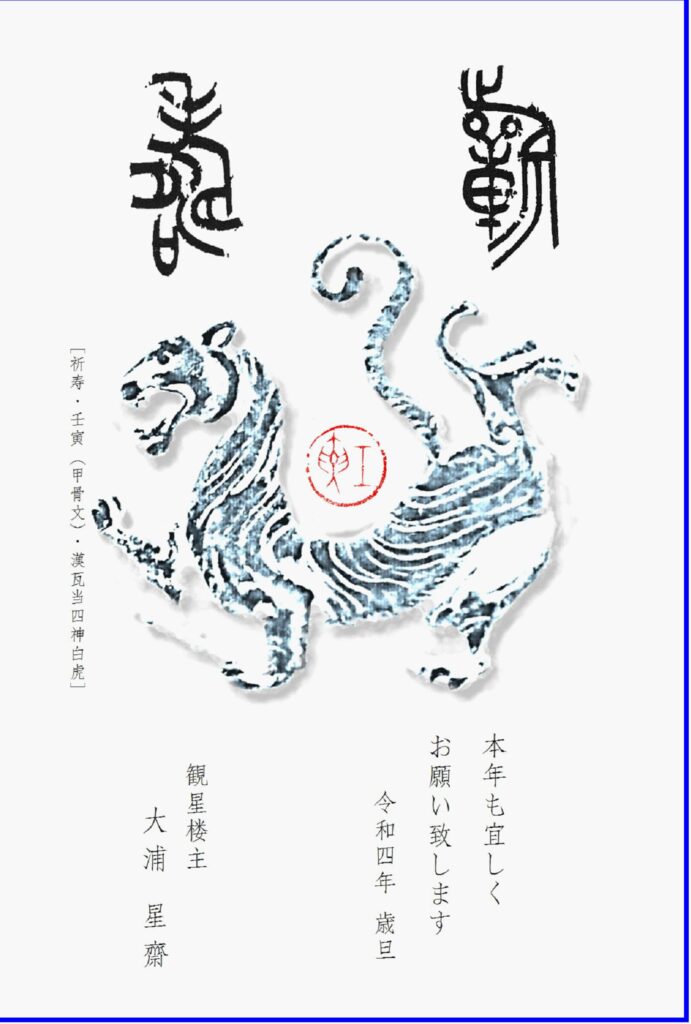

今年の私の年賀状です。

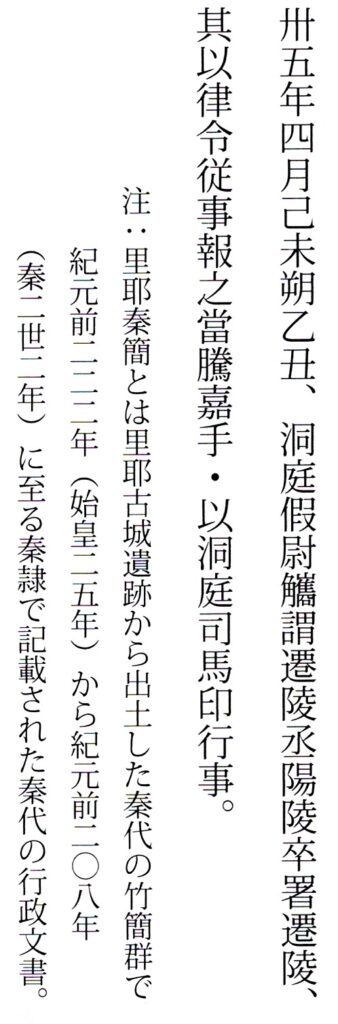

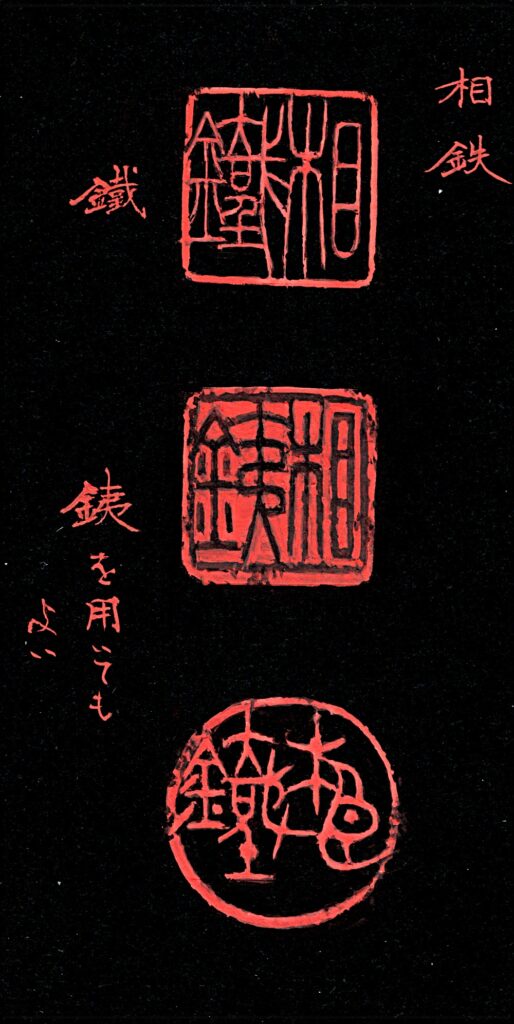

ポーランド(Republic of Poland)の方から印(hanko)のデザイン(design)を頼まれました。

日本文化にとても関心があり、ポーランドでは弓道を習われているほど。

その弓道の先生から、彼の名前の通称として、日本語読みの「そてつ(sotetsu)」とその音に充てた漢字の表記「相鉄」をつけていただいたそうです。

早速、3種の印稿を作成し、彼のもとへ送ったものを紹介します。彼は3番目の円形のデザイン(金文体)が気に入ったとのことです。

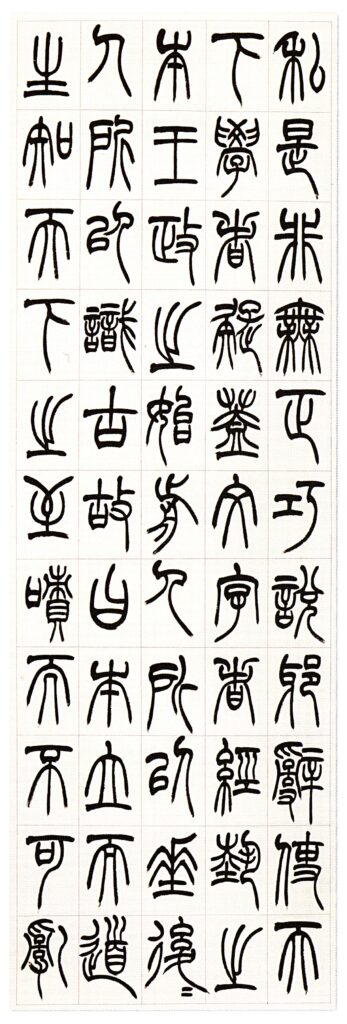

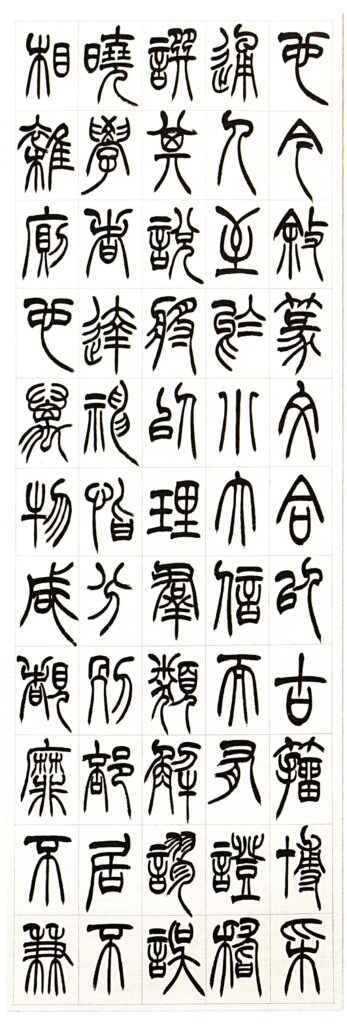

5年前の個展出陳作品 「説文解字叙最終節」です。

先師の書風を標榜しつつも、自俗の桎梏から逃れられない姿を曝し、自らを省みる墓標のようなものですが、時々見直しをして、陥りやすい不具合を確認しています。

204㎝×69㎝×4

204㎝×69㎝

204㎝×69㎝

204㎝×69㎝

204㎝×69㎝