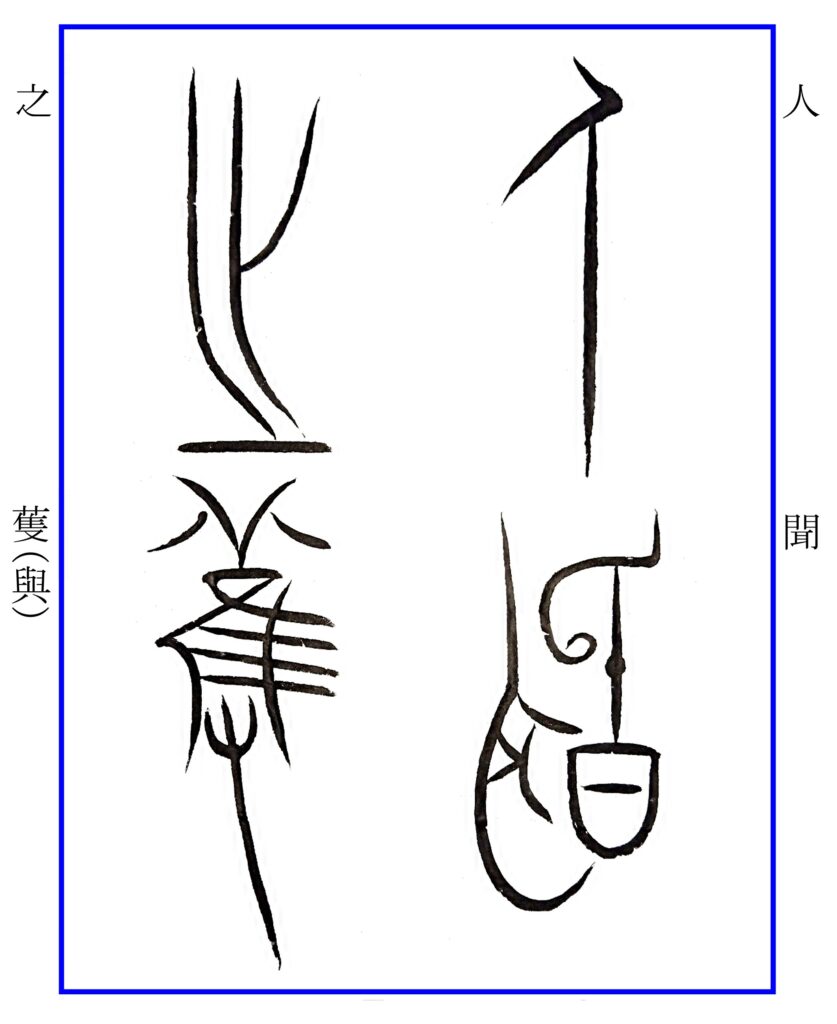

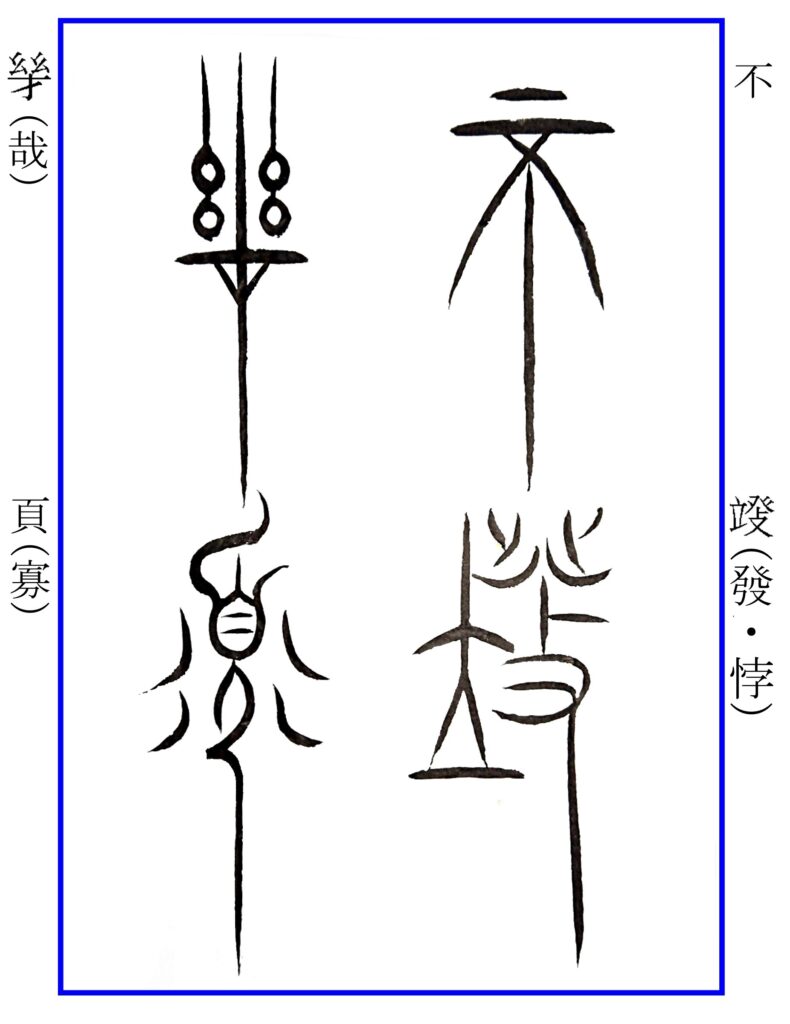

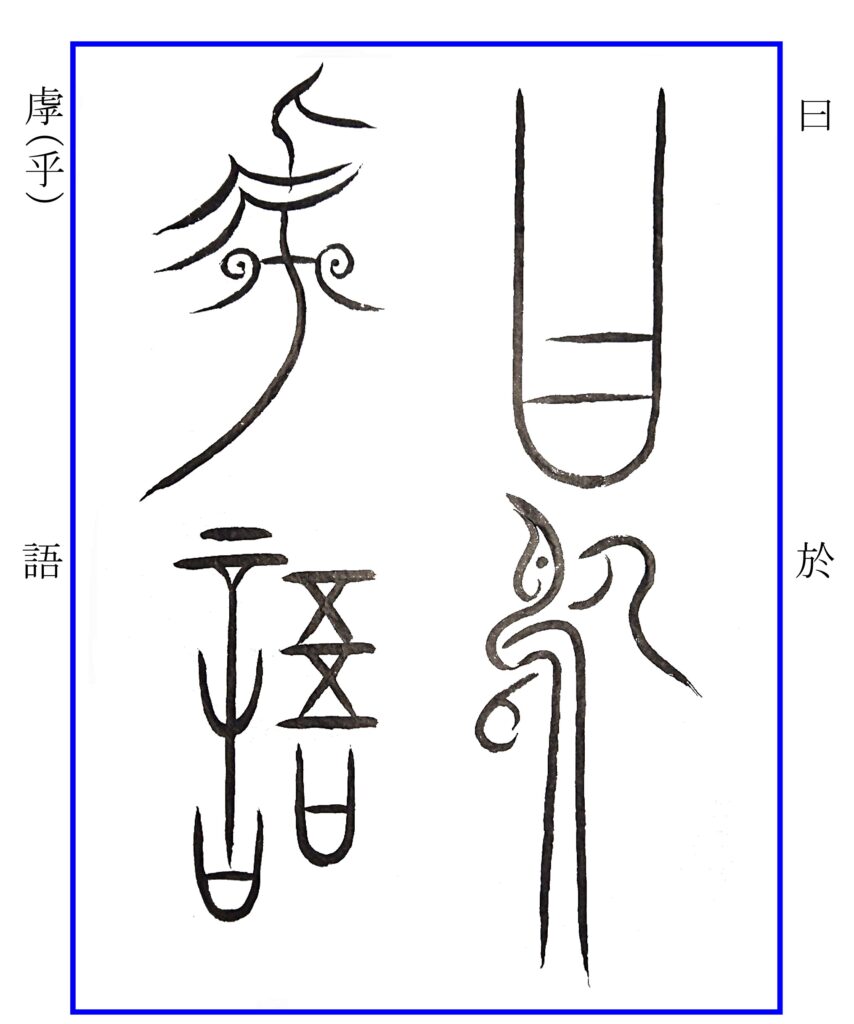

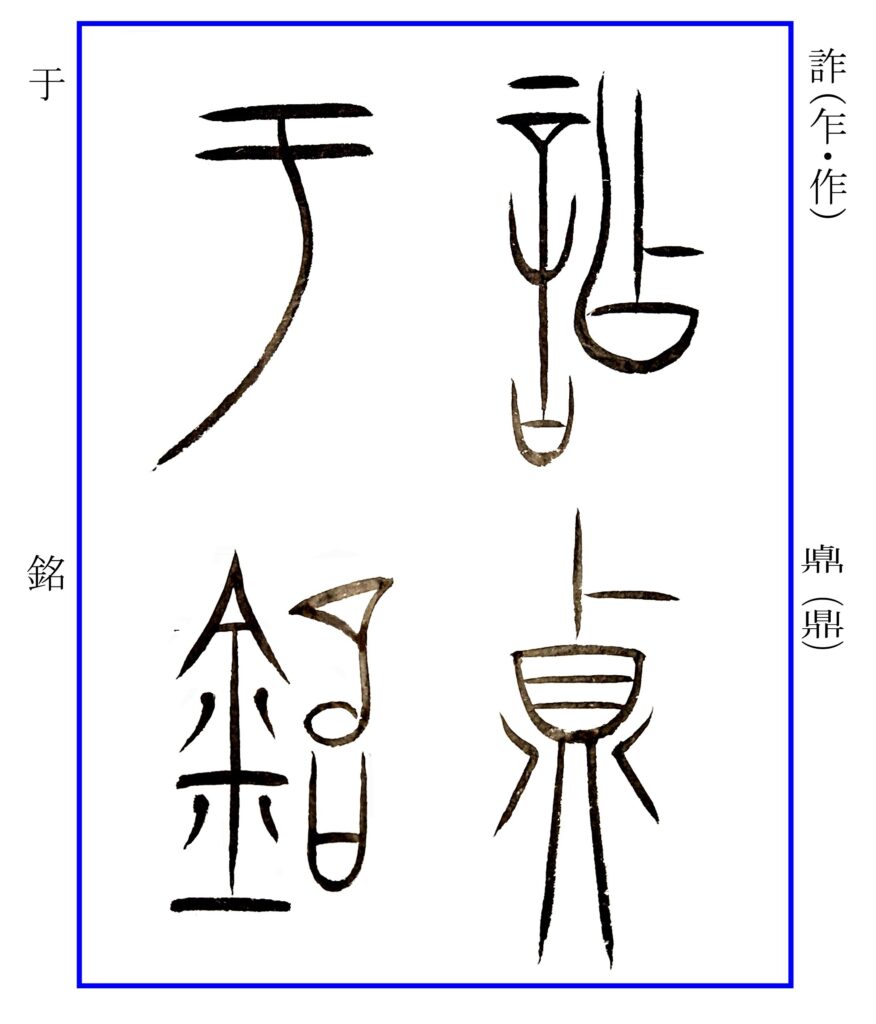

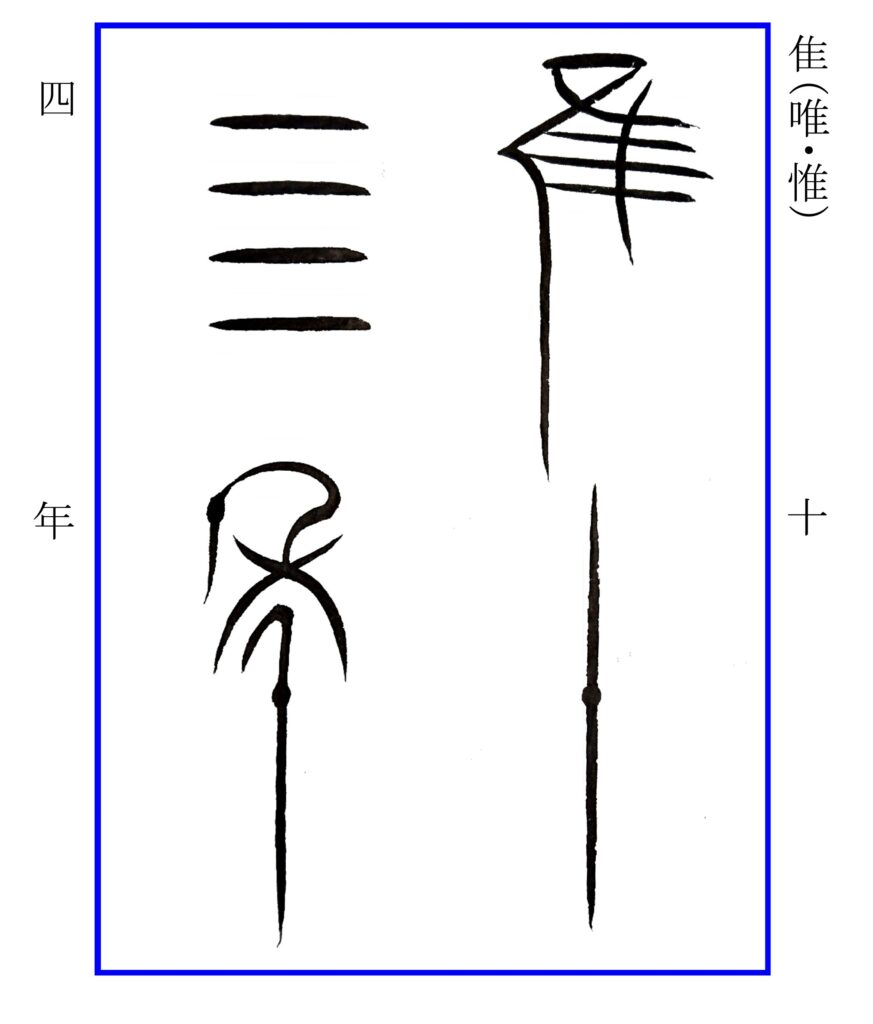

《隹十四年、中山王作鼑。于銘曰、於虖、語不(發)哉。寡人聞之。蒦(與)其汋(溺)於人施、寧汋於淵。》

《隹(こ)れ、十四年、中山王□(せき)、鼎を作る。銘に曰く、於虖(ああ)、語も□(悖・もとら)ざる哉(かな)。寡人之を聞けり。其の人に汋(おぼ)れんよりは、寧ろ淵に汋れよと。》

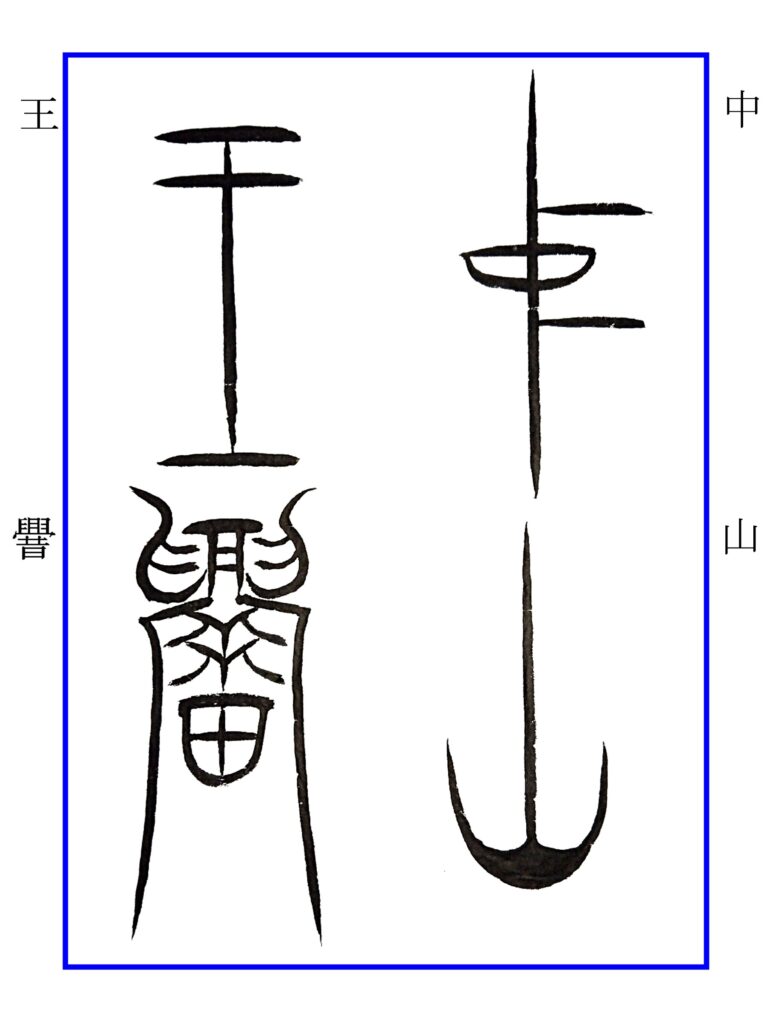

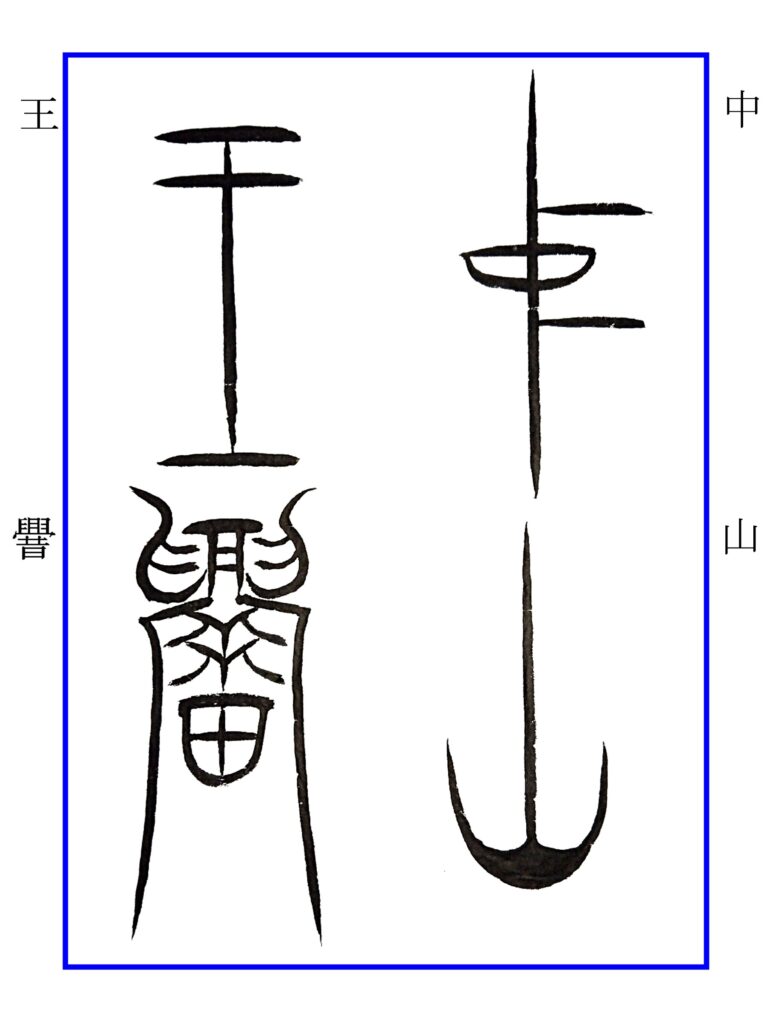

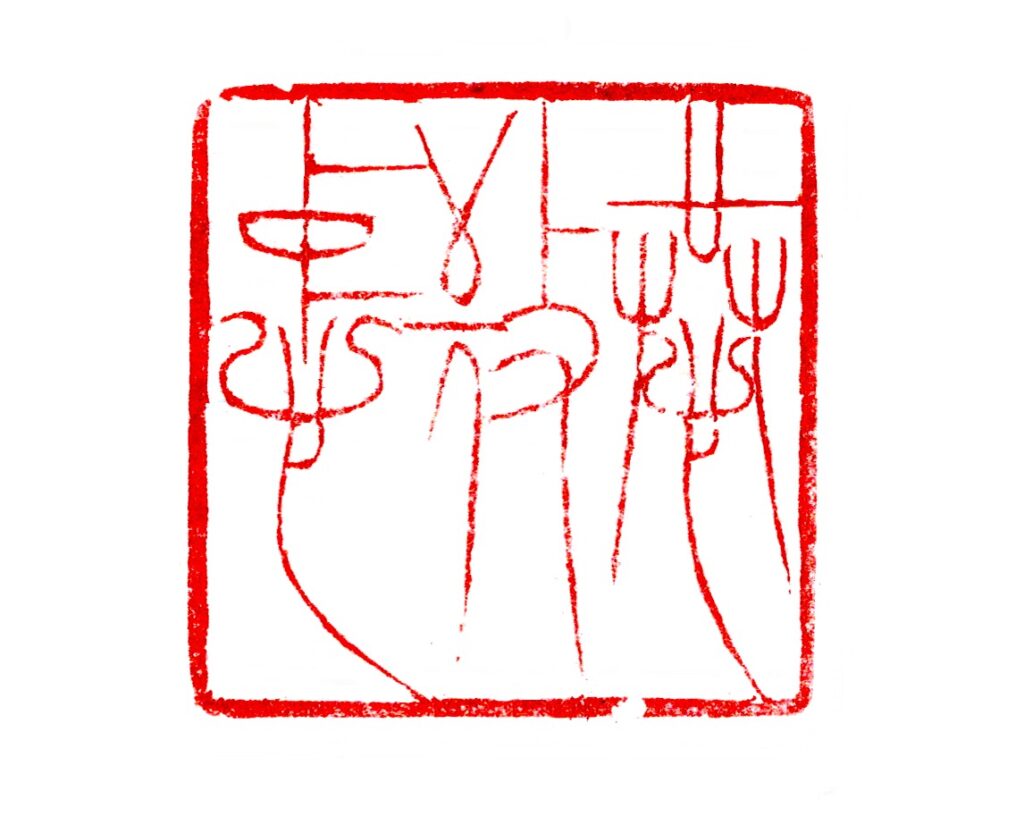

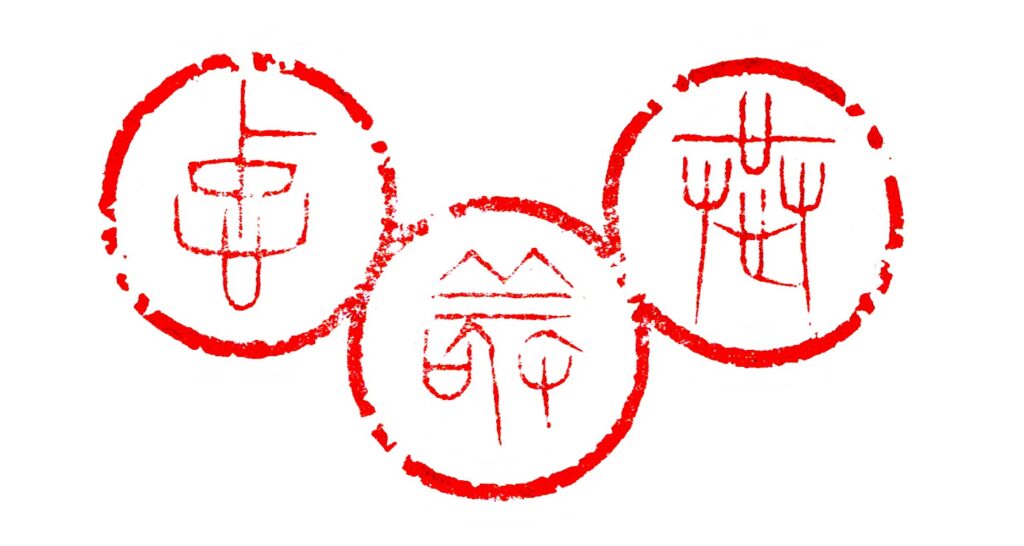

「中」: これは旗竿の形です。中央の円形は中軍(本陣)をも表し、上下に吹き流しを加えています。「史・事」などに含まれる祝詞を入れる器とは異なると考えられています。また、吹き流しの向きを左右逆にして配する形をたまに見かけます。変化を加えようという狙いかもしれませんが、古にそのような字例はなく、風の向きに逆らった不自然なもので誤りです。縦画は垂直で細くします。呼吸を長く穂先に神経を集中、しっかりと刻むようにして強靱な線条にすることが肝心です。中山国の篆書を習う際、最も重要な点は線の強靱さです。なお、縦画の下部は器面を刻んだ線の末尾が細くなっていて、拓を採る際に墨が埋まってしまい、あたかも線が短いように見えますが、実際には細い繊細な線がありますので拓本から習う際は注意が必要です。

「山」: 中心の縦画を傾けず、息長く刻みつけるようにして筆を運びます。下部の囲まれた部分ですが、拓影には字画に囲まれた部分が残っているので余白を残すべきですが、別の「山」ではその部分をくり抜いているものも認められます。書く際は残しても塗りつぶしてもどちらでもかまわないと思います。

「王」: 鉞(まさかり)の刃を下に向けた形です。王は上2本の横画を寄せるのですが、長脚を強調するために下の横画との間を広く取っています。ちなみに3本の横画の分間を均等にすると「玉」となります。

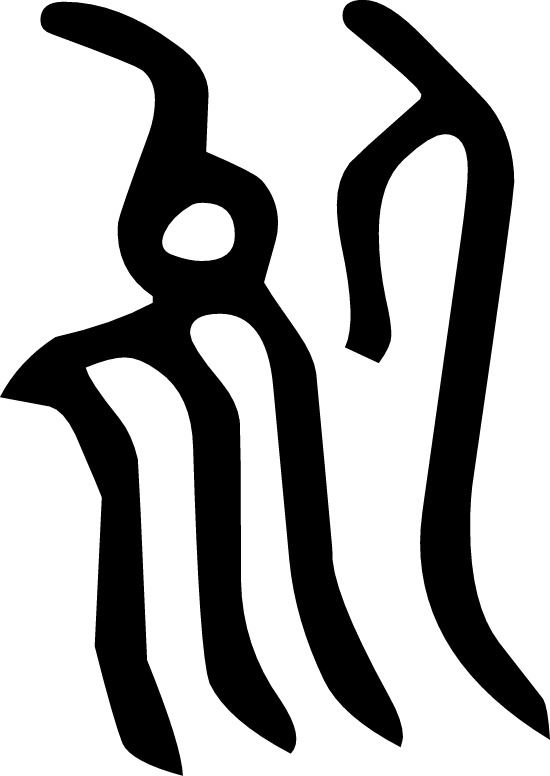

「」: 読み方は昔が含まれることから「さく・せき」とする説があります。難しい字形ですが、「昔」以外の部分は、「興」の上部とは異なるものなので活字にこれをあてることは誤りです。これは、「沬」(読みはび、まい、かい 意はあらう、きよめる)の初字と同系のもので、頭髪を洗うために水盤(たらいの様な物)をひっくり返している形からなるもので、既製の活字体にないので外字を作成して貼り付けました。画像を参照して下さい。筆順は両手を書いてから水盤を書くという流れが良いと思います。