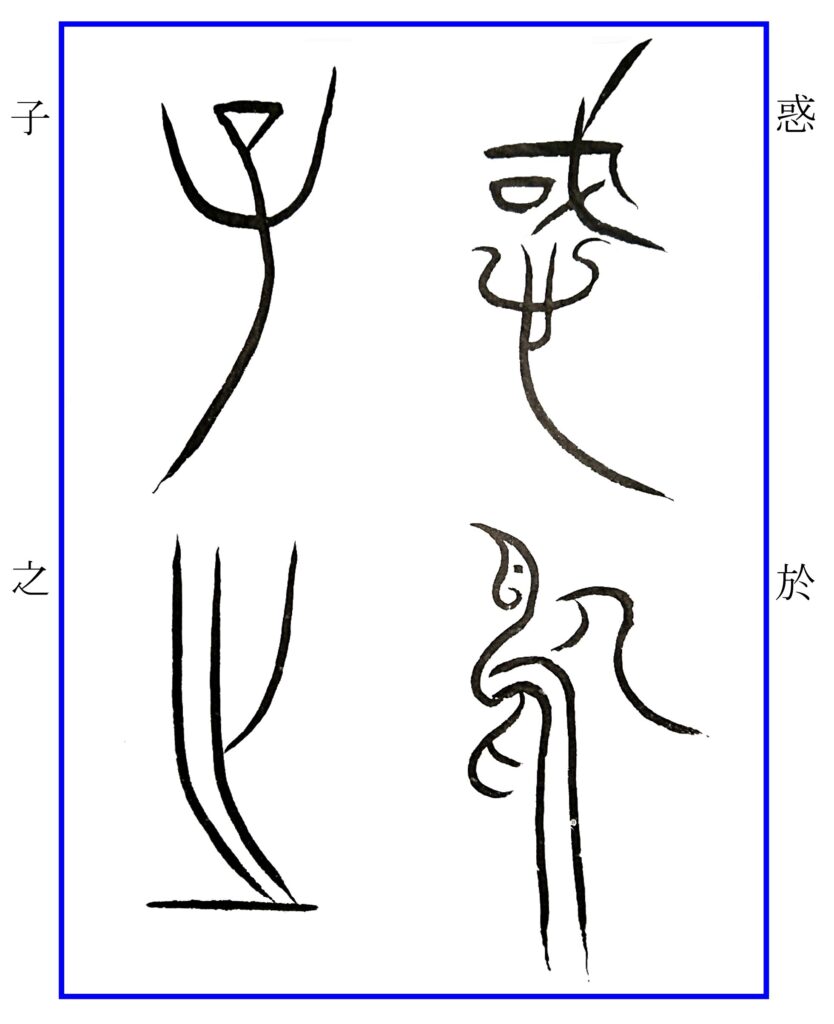

「而」:字通を引用すると、「頭髪を切って、結髪をしない人の正面形。雨乞いをするときの巫女(ふじょ)の姿で、需とは雨を需(もと)め、需(ま)つことを示す字で、雨と、巫女の形である而とに従う。」となります。シンメトリックな姿になるようするのは意外と難しいものです。脚の分間に気をつけます。

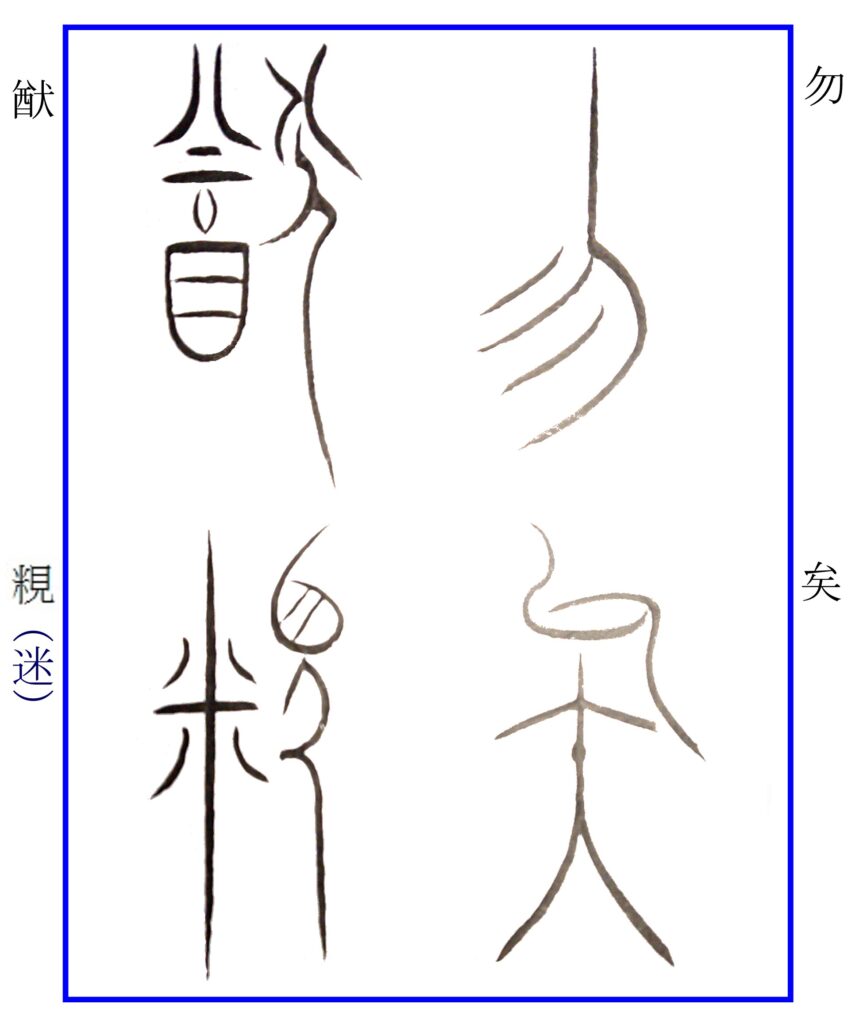

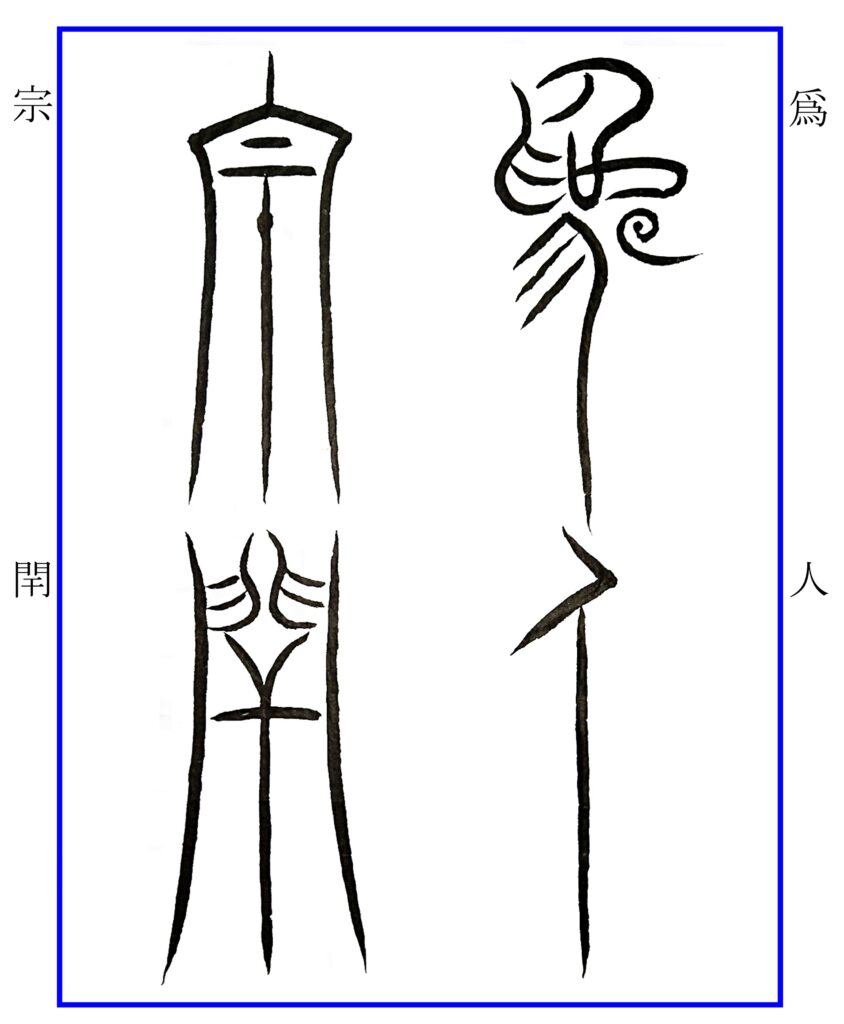

「亡」:「辶」と「亡」からなる「亡」の異体字です。「亡」は死者の体を折り曲げた屈葬の姿。頭髪が残る様が「巟」(こう)です。なお、「无」は亡の異体字となります。ここでは「ほろぼす」意で用いられています。「亡」の字形には下部の小さな扇の中に短い横画を加えるものもあります。縦画の中央に肥点が入っているように見える拓もありますが、器面接写画像で確認すると、肥点に見える部分は縦画の線際が明瞭に残っているので傷と思われます。

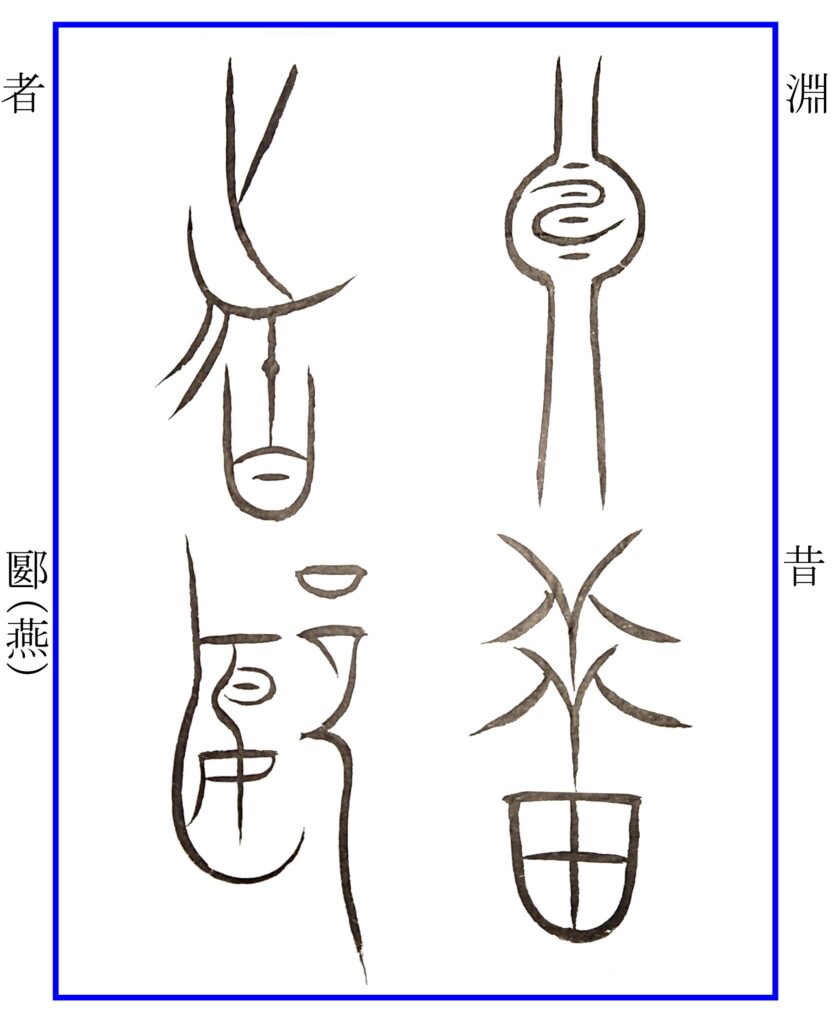

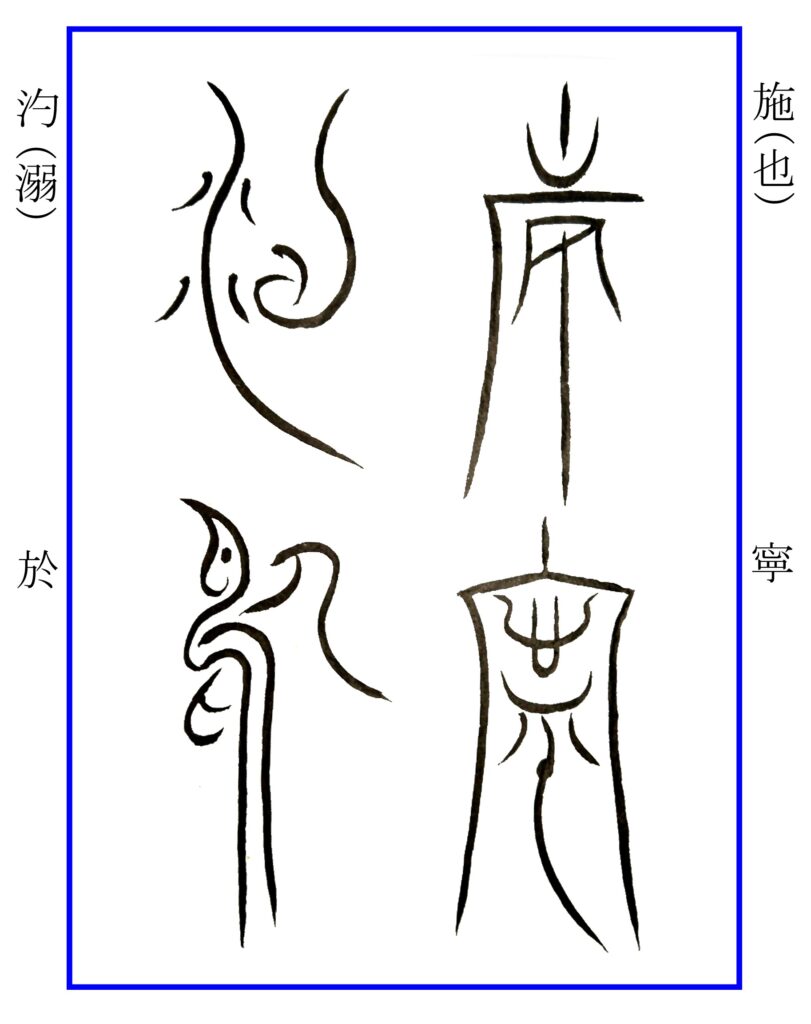

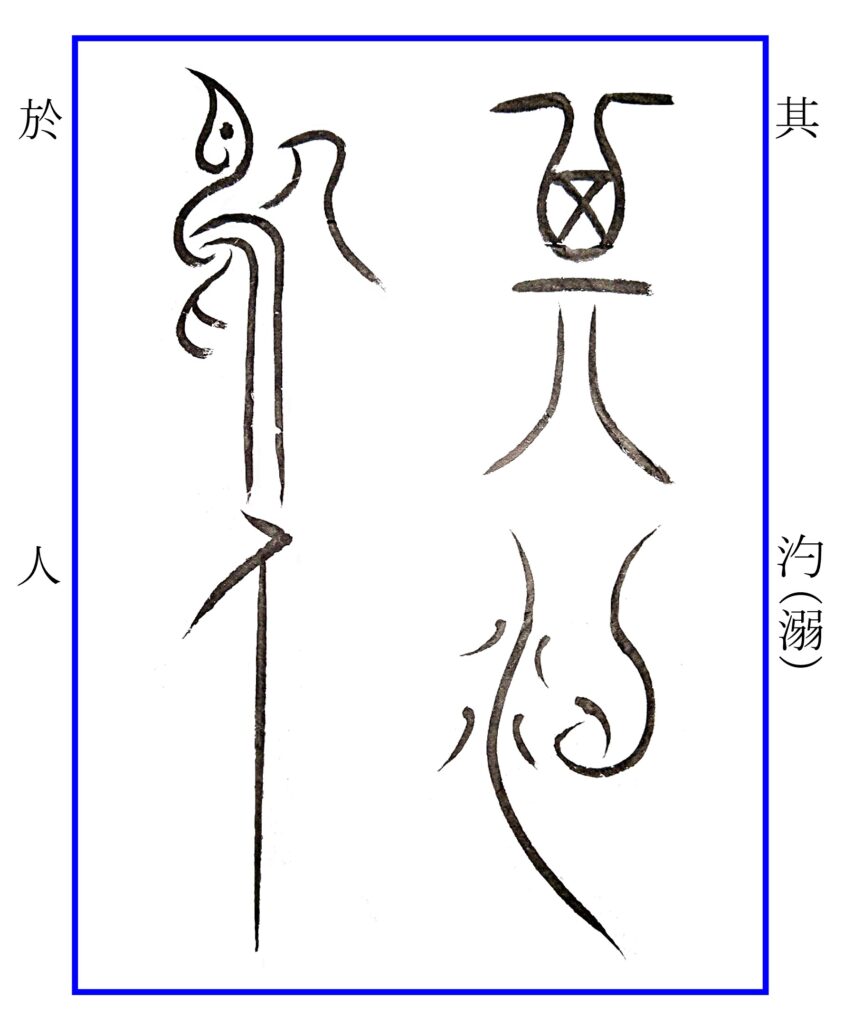

「其」:既出です。箕籠の網の部分は「又」字のように書くこともあるようです。

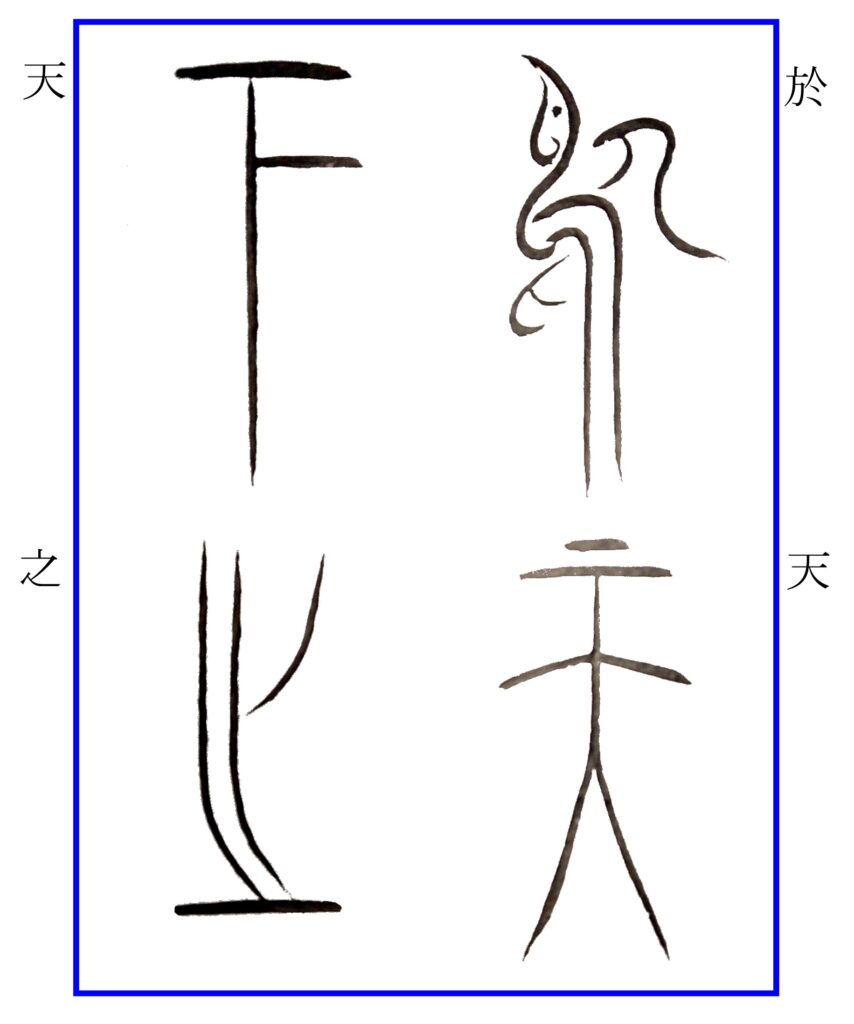

「邦」:声符である(ほう)は「夆」の下部にあたるもので、禾の穂が高く伸びる様。「邦」は説文に「國なり」とあります。金文の字形は土主の上に若木を植えて社樹を示し、邑を加えて邦を建設する意となる字です。