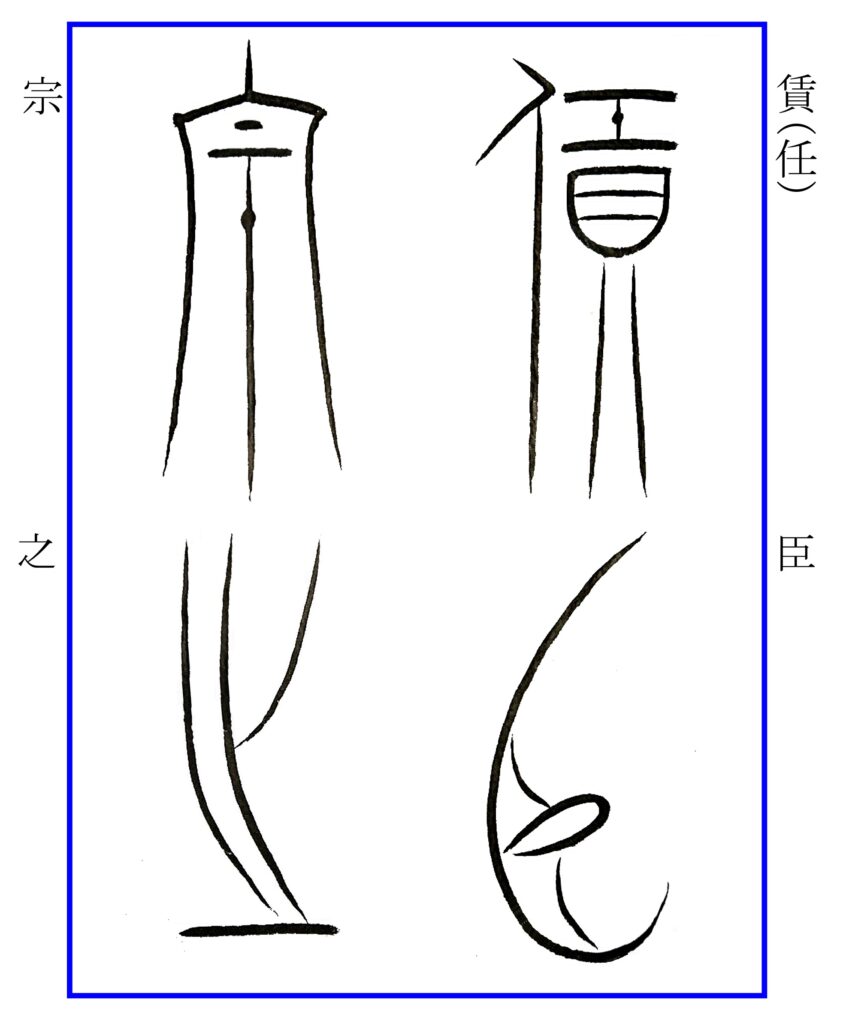

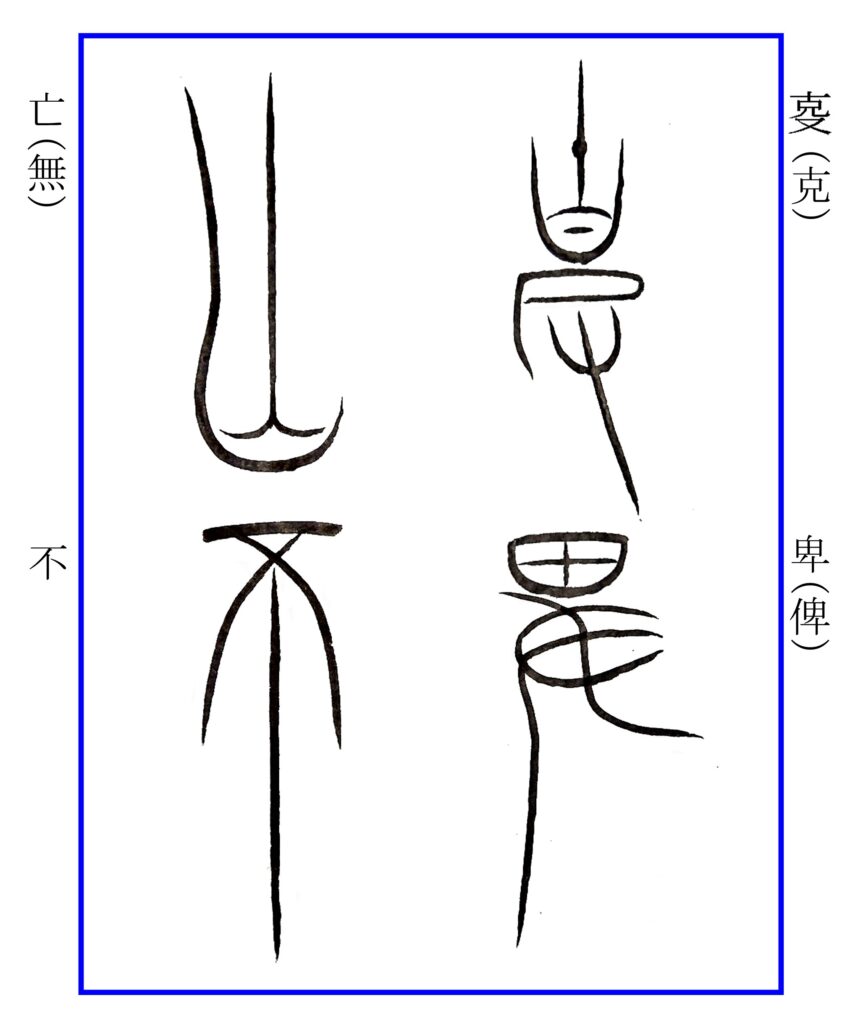

「解」:角と刀と牛から構成され、刀で牛角を解く意となります。ここでは同音の「懈」(かい・おこたる)の意で用いられています。旁の「刀」の刃の部分にここが刃であることを示す1画を入れていますが、本来は「刃」ではなく「刀」のままで構いません。しかし、中山国の篆書に2例ある「解」はいずれも「刃」にしたものとなっています。ところが、例えば「則」についてみると、「刀」とするものと「刃」にしたものの2通りを認めることができるのです。ここに中山国篆書の鷹揚性をみることができます。

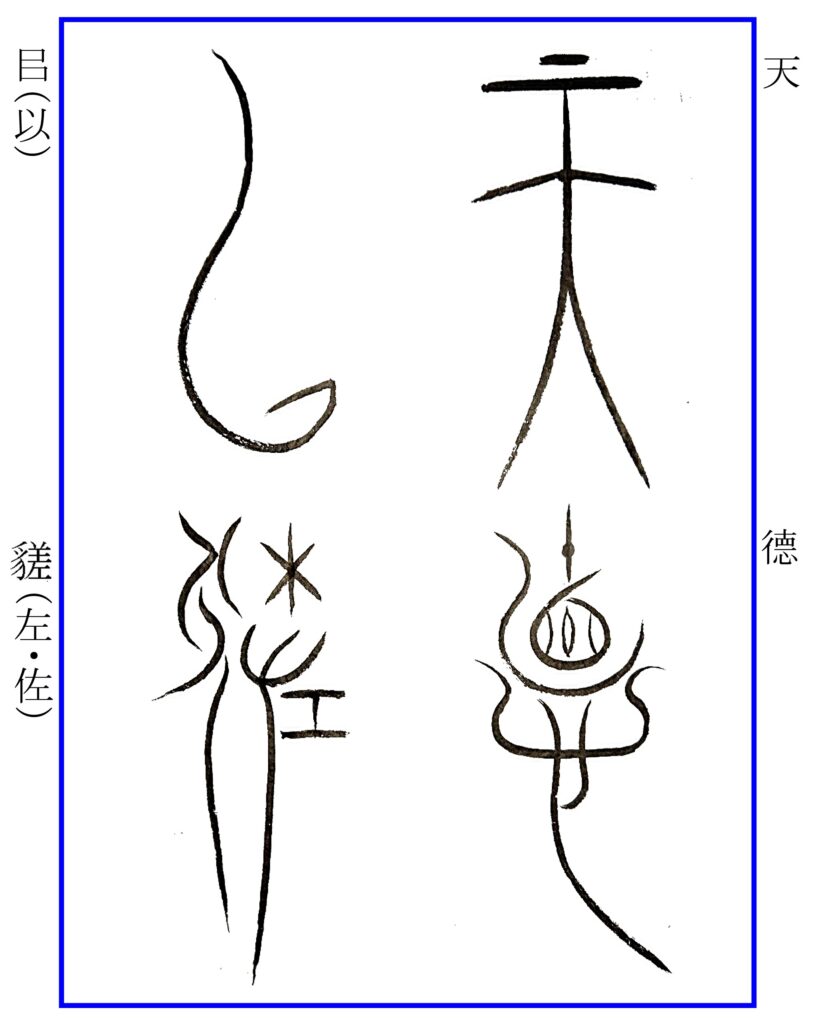

「厶」(以):2度目となります。耜を表す「厶」(し)の形です。後に「以」「㠯」の形に分かれました。ここでは「以」の意で使われています。中山国の篆書に慣れてくるとこれを1画で書けるようになると思います。

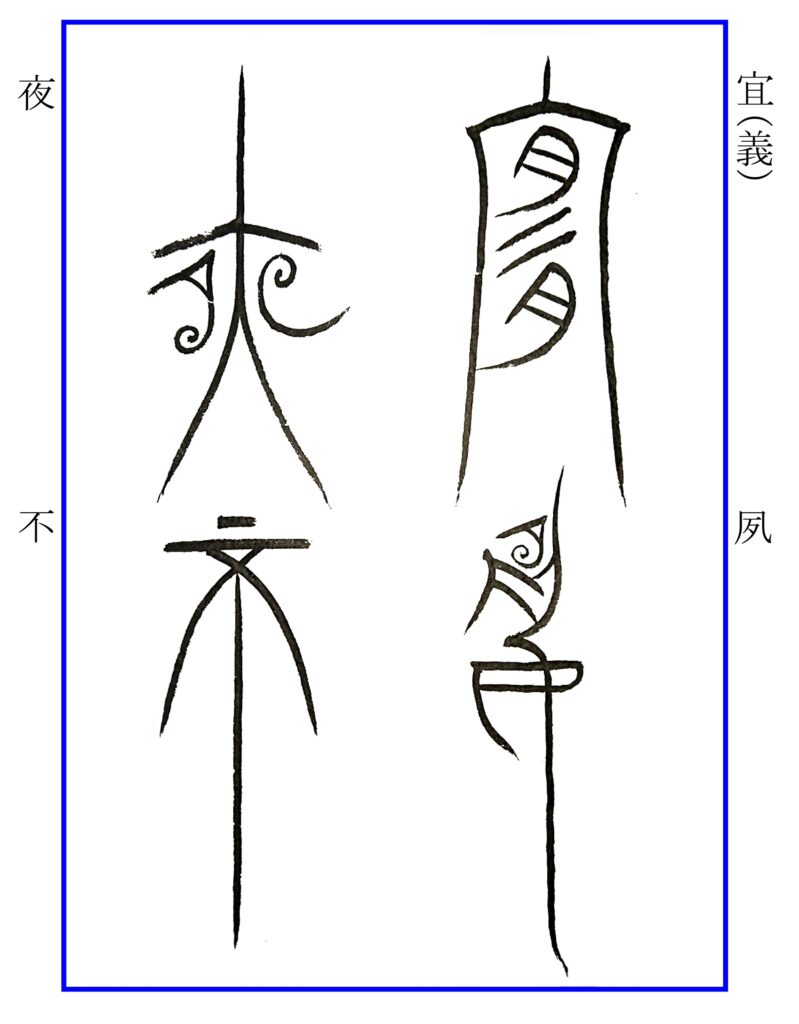

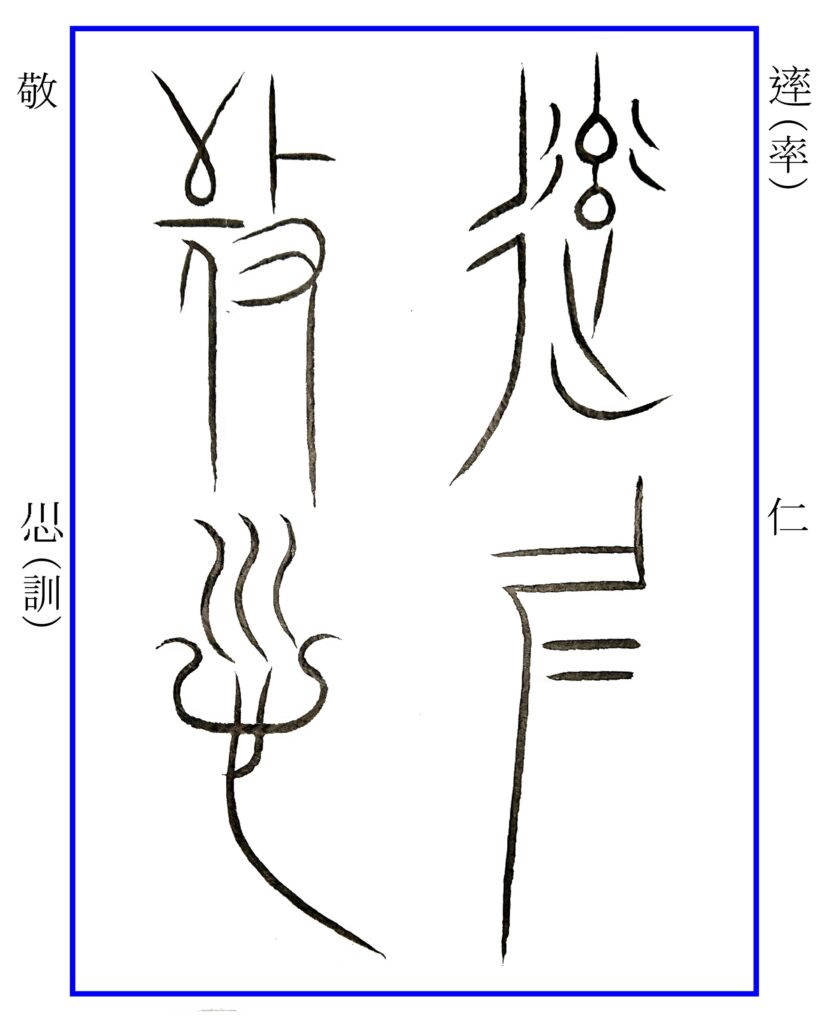

「詳」(誘):言偏の下の部分、中の1画は本来必要ありません。(接写画像にははっきりと写っています) これも中山国篆書の鷹揚性に括られると思います。他には、次回出てくる「舎」なども、同様に本来必要のない1画を入れています。さて、旁の方ですが、「羊」と「牛」が上下に重ねられています。この形は一字として甲骨文にも登場するもので、羊や牛の類の生贄(いけにえ)として扱われているものです。現行の「觪」(しょう・つの)は説文では「觲」(しょう)として篆文が載せられています。これは羊牛類の角を意味する字です。これによって今回のこの字を赤塚忠は「羊」の音を主として考えれば「詳」の字として良いとしています。これを次にくる「道」と合わせ、「誘導」として「誘」の字を通仮(仮借字をあてること)させるようです。拓影では「刃」の縦画がやや傾いていますが、習う際は同円鼎の「剌」(らつ)は方壺の「創」のように垂直にして書いて良いと思います。

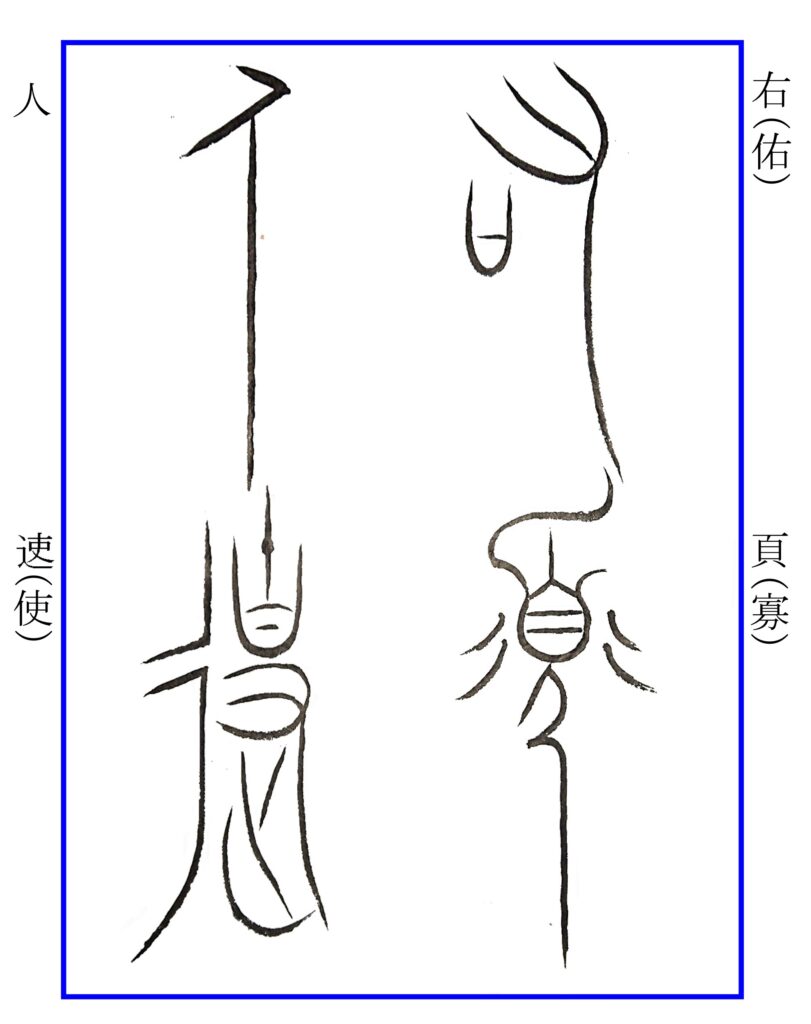

「道」(導):白川静「字通」を引用すれば、「首(しゆ)+辵(ちやく)。古文は首と寸とに従い、首を携える形。異族の首を携えて除道を行う意で、導く意。祓除を終えたところを道という」とあります。異族霊を祓うために首を掲げるところから「又・寸」(手)を添える形も使われ、それが「導」の初文となります。ここでは、「導」の意で用い、前字とともに「誘導」として解釈します。字形では「首」の両脇に耳飾りのような飾りがつきます。これは「憂」字と同じです。また、「覆」「會」にも似た飾りを付けています。それに対し、「頁」では左右4点を放射状に並べる飾りにしていることは既に触れてあります。臨書をする際、頭髪の省略形の曲線から、首全形の周囲を巡る様に一気に書くときは(もちろん分けて書いても可)、呼吸を長く筆を立てて書くことが必要になります。