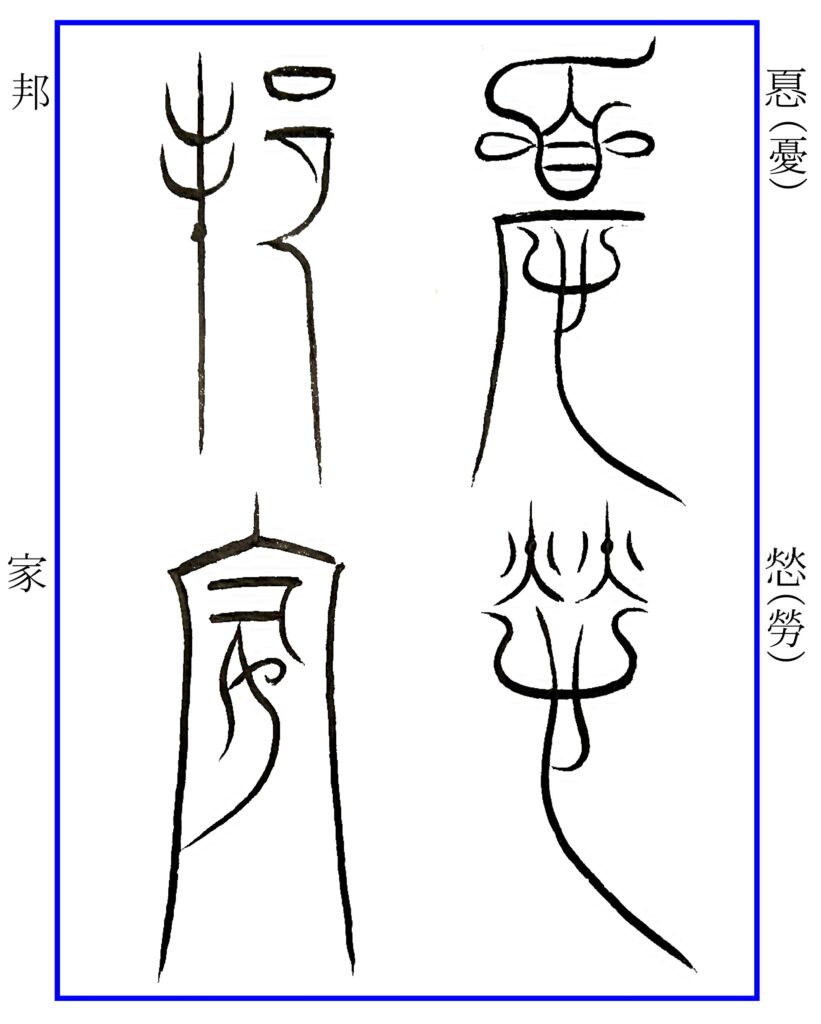

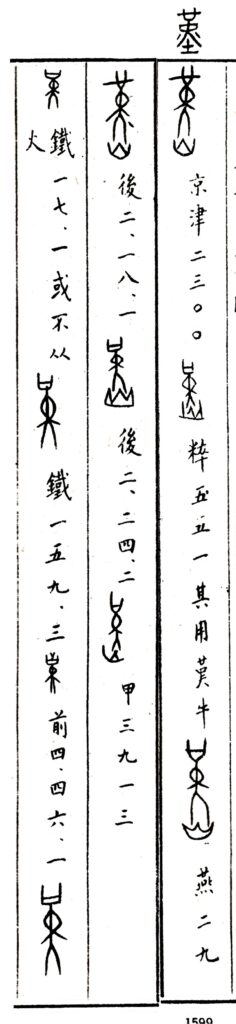

《於虖、攸(悠)哉。天其又(有)刑、于在厥邦。氏(是)以寡人、![]() (委)賃(任)之邦、而去之游、亡遽惕之

(委)賃(任)之邦、而去之游、亡遽惕之![]() (慮)。昔者

(慮)。昔者![]() (吾)先祖

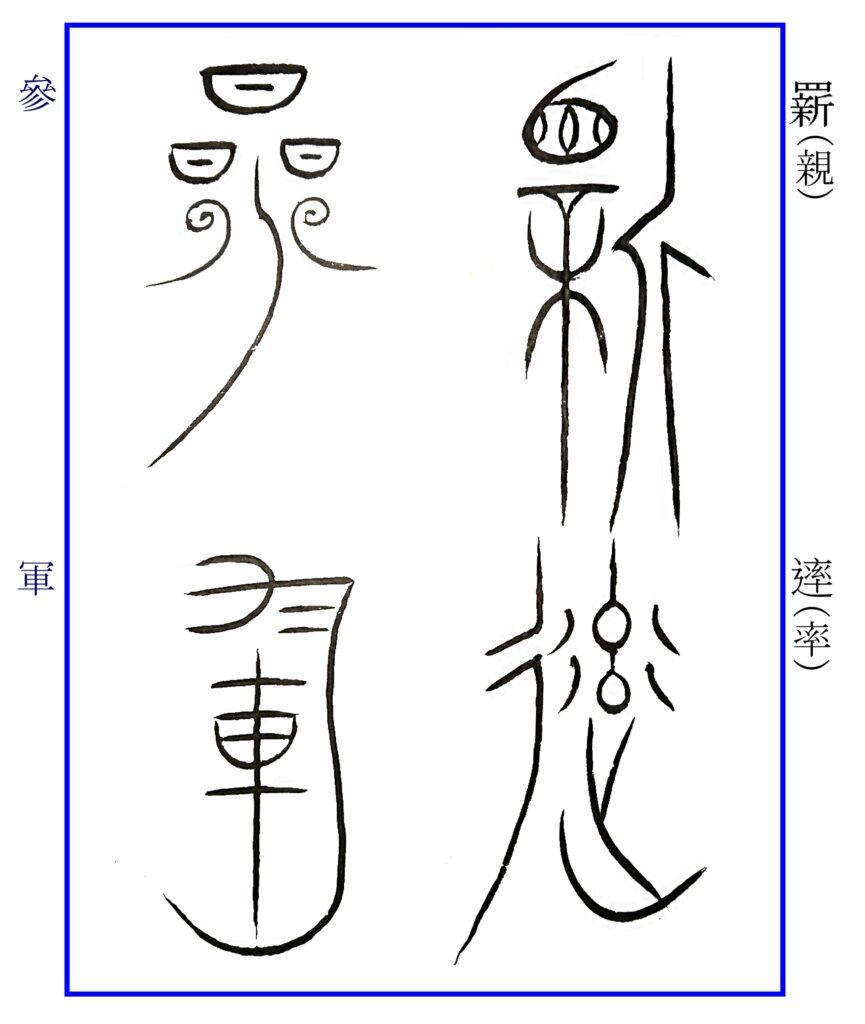

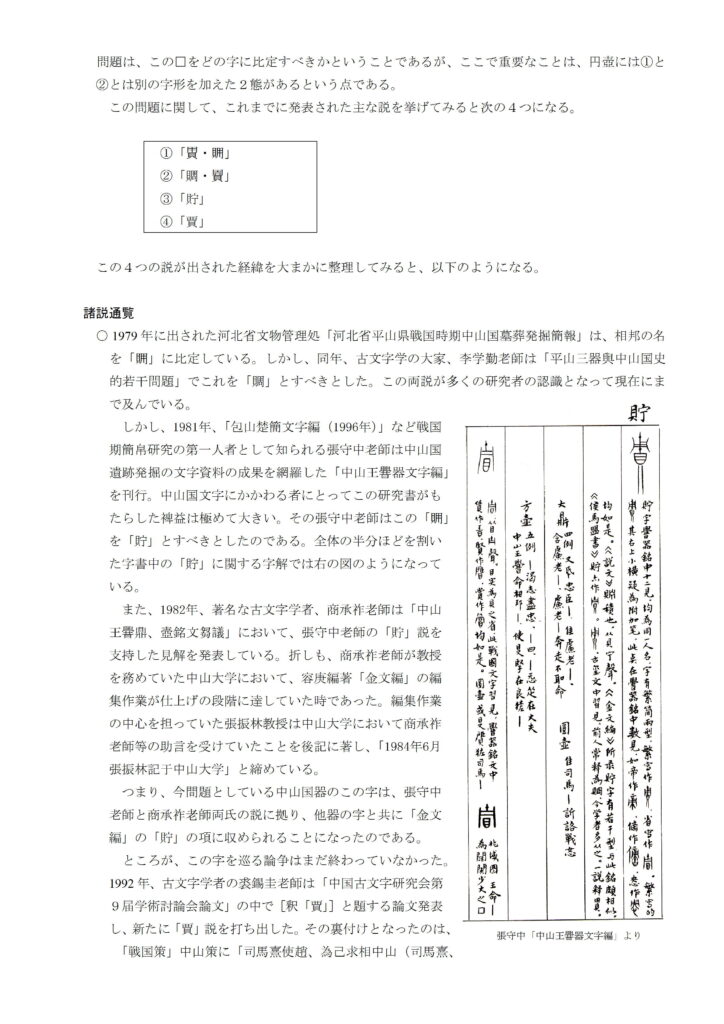

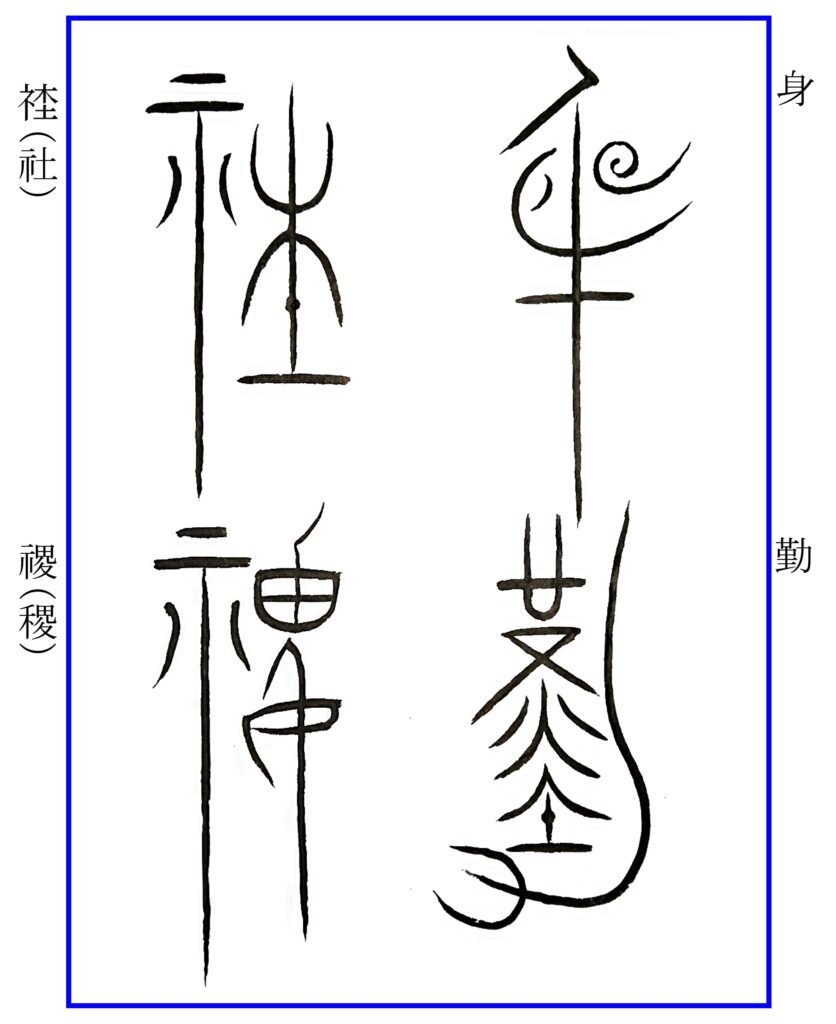

(吾)先祖![]() (桓)王、邵考成王、身勤社稷、行四方、以□(憂)勞邦家。含(今)

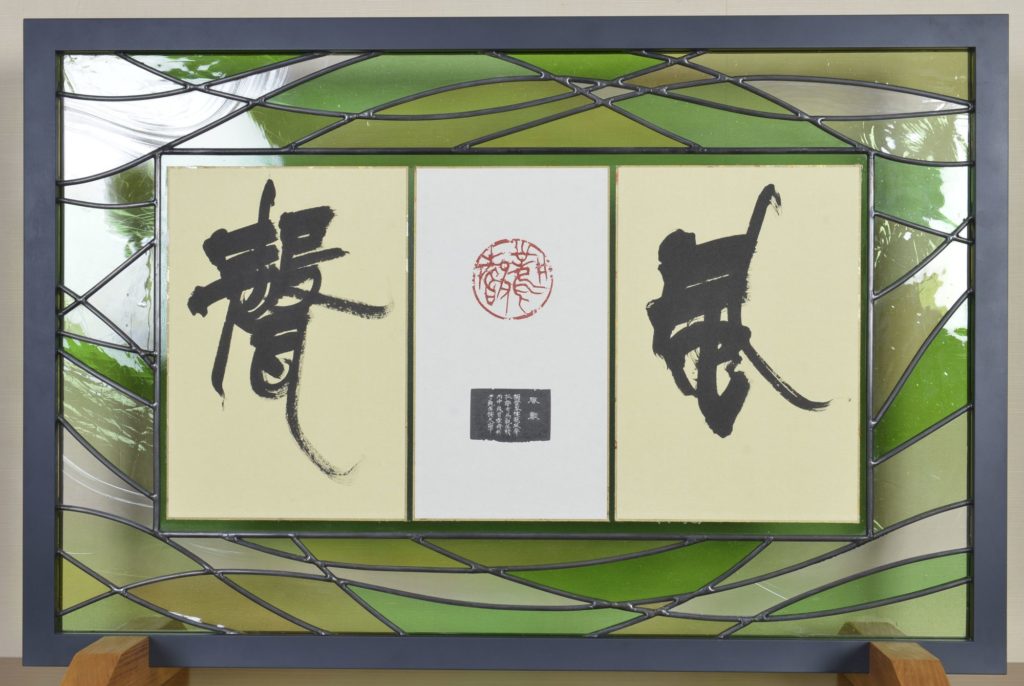

(桓)王、邵考成王、身勤社稷、行四方、以□(憂)勞邦家。含(今) ![]() (吾)老賙(貯)、親䢦(率)參軍之衆、以征不宜(義)之邦、奮桴振鐸、闢啓封彊、方數百里、剌(列)城數十、克敵大邦。寡人庸其悳(徳)、嘉其力。氏以賜之厥命。》

(吾)老賙(貯)、親䢦(率)參軍之衆、以征不宜(義)之邦、奮桴振鐸、闢啓封彊、方數百里、剌(列)城數十、克敵大邦。寡人庸其悳(徳)、嘉其力。氏以賜之厥命。》

《於虖(ああ)、悠なる哉。天其れ刑すること有り、厥(そ)の邦に在り。是れ以て寡人、之の邦を委任して、去りて之(ゆ)き游ぶも、遽惕(きょてき)の慮亡し。昔者(むかし)、吾が先祖桓王、邵考成王、身づから社稷に勤め、四方を行(めぐ)り、以て邦家に憂勞せり。今、吾が老貯、親しく参軍の衆を率ゐて、以て不宜(義)の邦を征し、桴を振ひ、鐸を振ひ、邦彊を闢啓すること、方數百里、列城數十、克(よ)く大邦に敵(あた)れり。寡人、其の徳を庸(功)とし、其の力を嘉(よみ)す。是れ以て之(これ)に厥(そ)の命を賜ふ。》

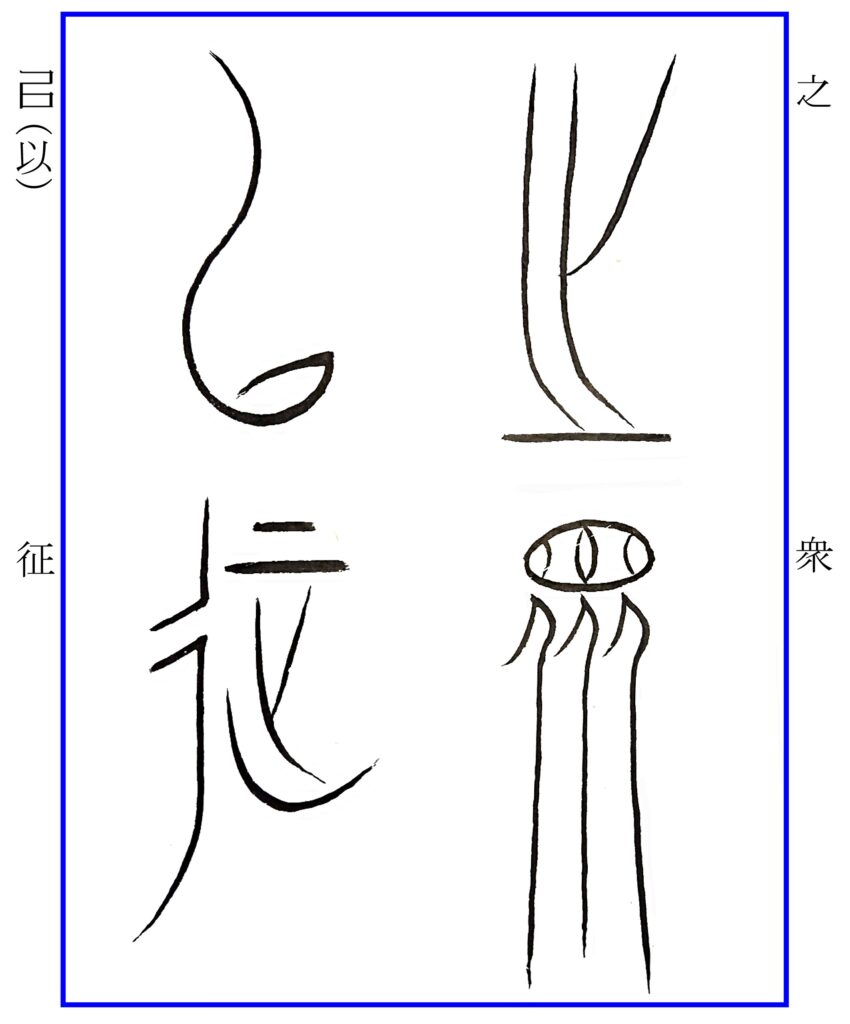

「之」:12回目となります。横画に至る直前で曲げるタイミングとその長さをつかむのはなかなか難しいです。

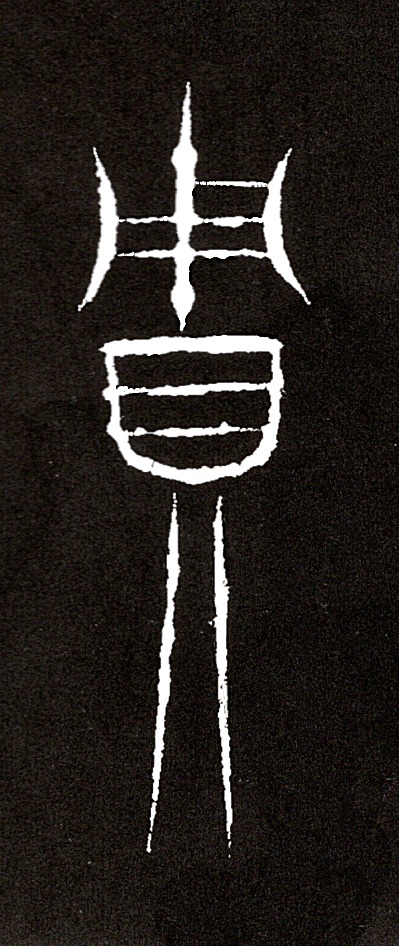

「衆」:「目」と3つの「人」からなる字で、城邑に住む人々をさしています。現在用いられている活字の「血」は誤りです。もとは城郭を示す口やその中に住むことをさす横画を添えたもの、あるいは儀式を執り行う宮廟の前をあらわす「公」に従うものもありました。中山三器では「目」をこのようにした字に「見・馬・省・相・德・斁・親・(懼)」があります。今回の字では「人」の脚の表現がやや冗長気味に感じます。

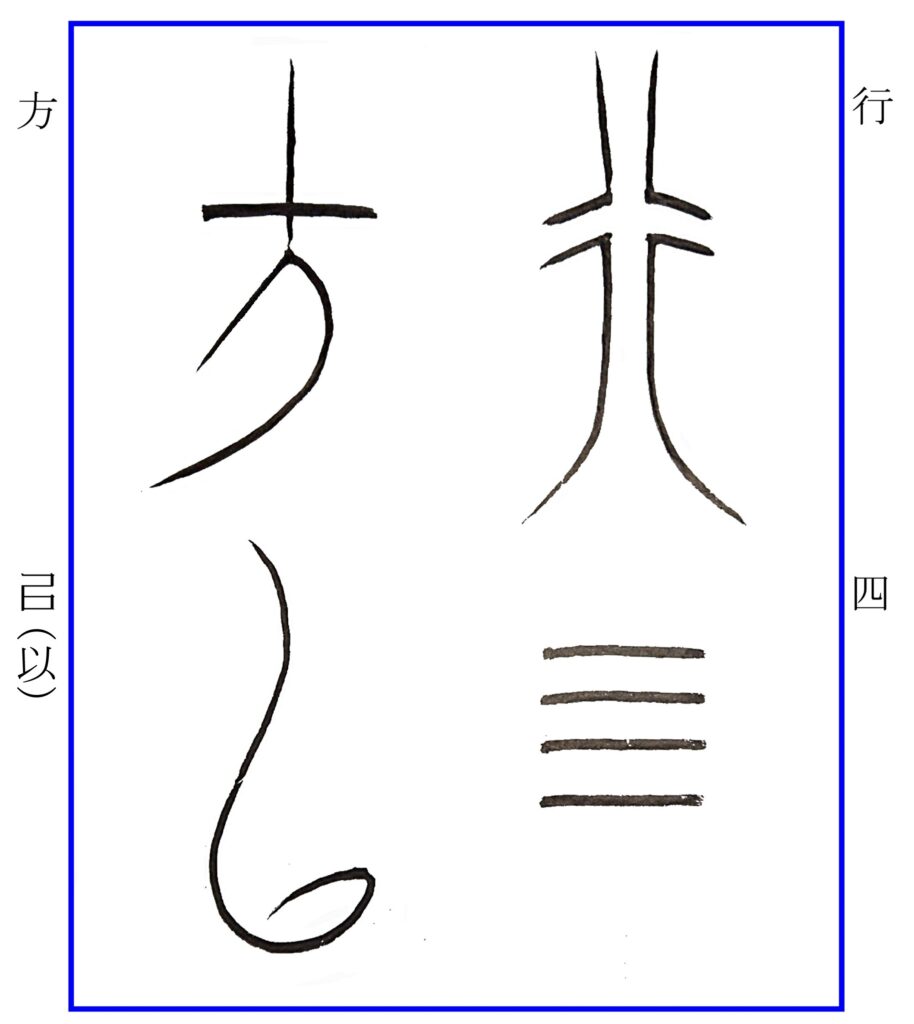

「![]() (ム)」(以):5回目です。起筆から湾曲させた右端がこの字の中心と考えて書きます。

(ム)」(以):5回目です。起筆から湾曲させた右端がこの字の中心と考えて書きます。

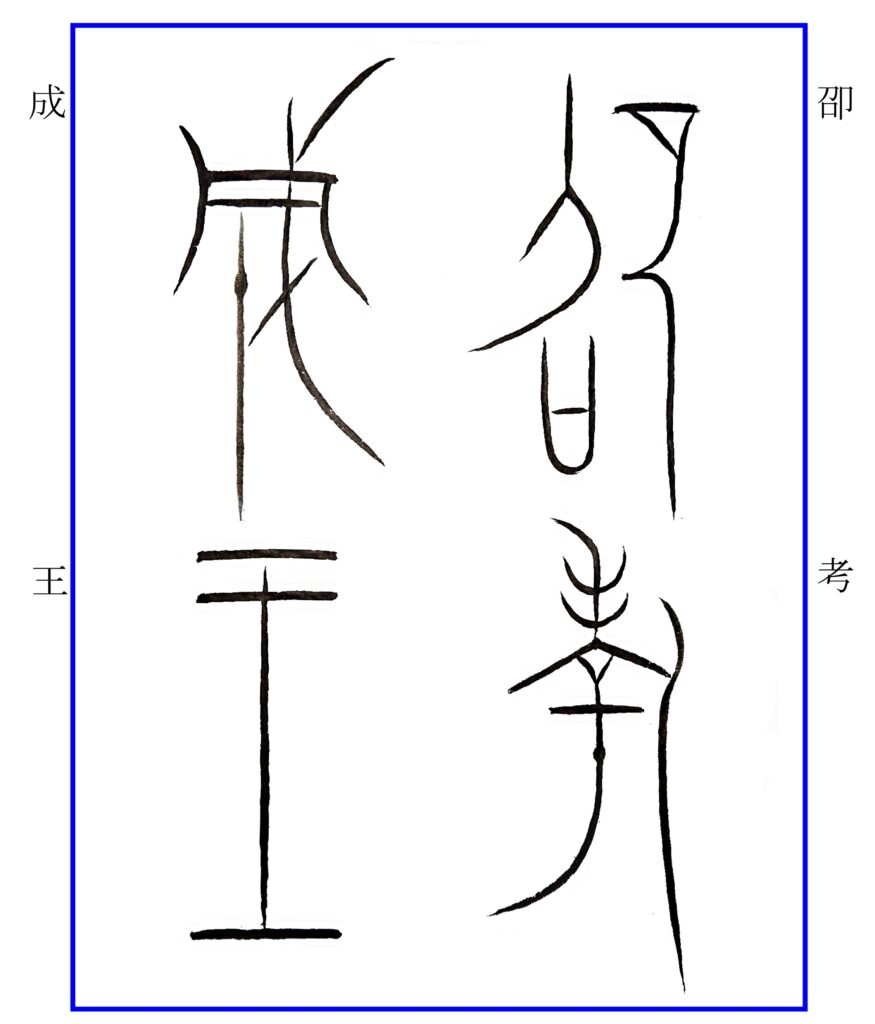

「征」:ある対象に向かって赴く意の行人偏「 彳」(てき)と城郭に向かって進む意の「正」からなる字です。「正」は城郭の「囗」(い)と足の形「止」からなりますが、似た構造である「足」の膝頭(膝蓋骨(しつがいこつ))は四角を留め、片や「正」は横画に変化しました。中山国の篆書ではさらに装飾的に増画しています。