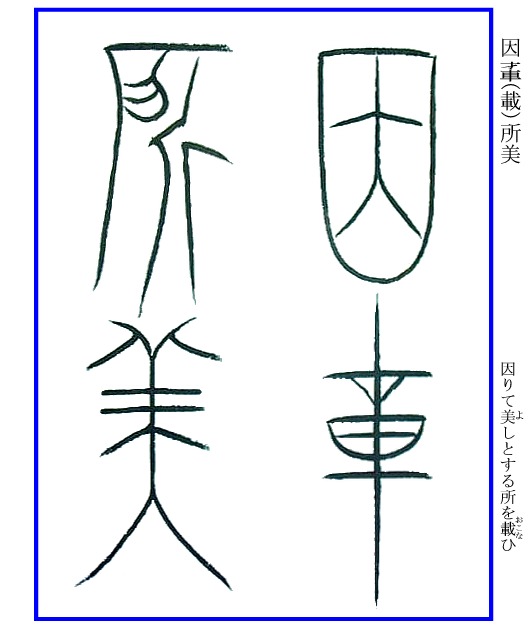

[ 因載所美] 因りて美しとする所を載(おこな)ひ

「因」:筵(むしろ)や茵(しとね)に人が大の字になって臥する形です。むしろは座するとき常に用いるので、「つねに・もと・よる・たよる・ふるい」などの意を持ちます。

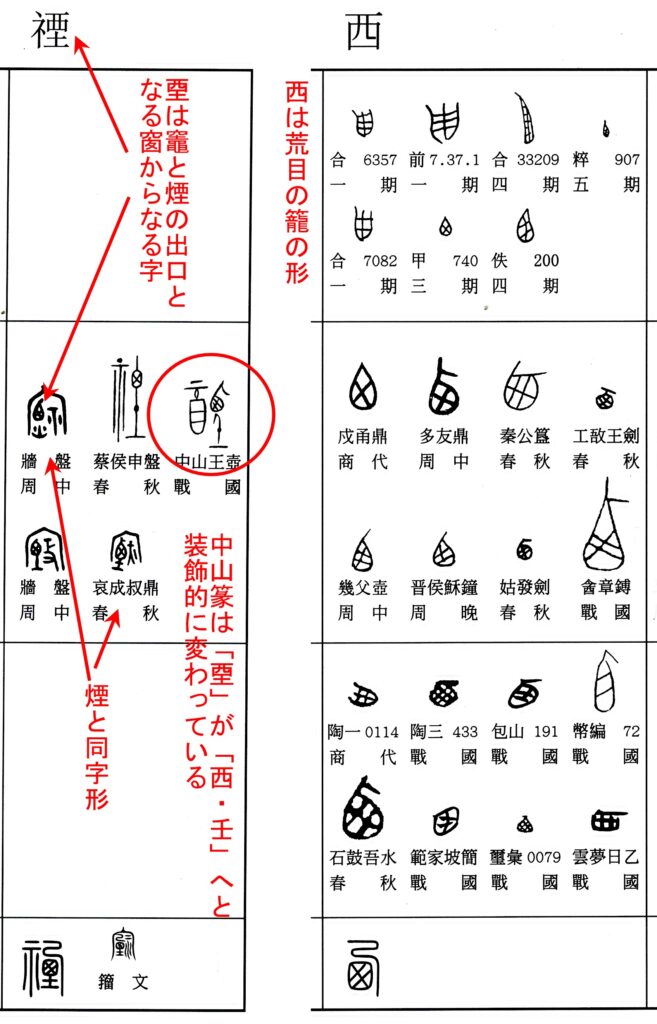

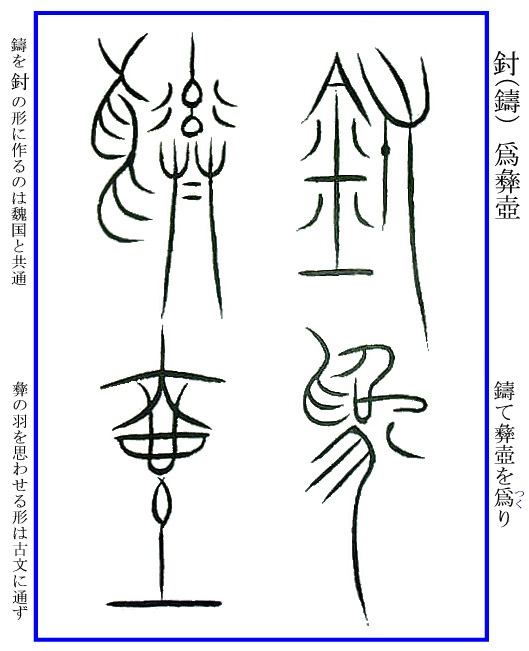

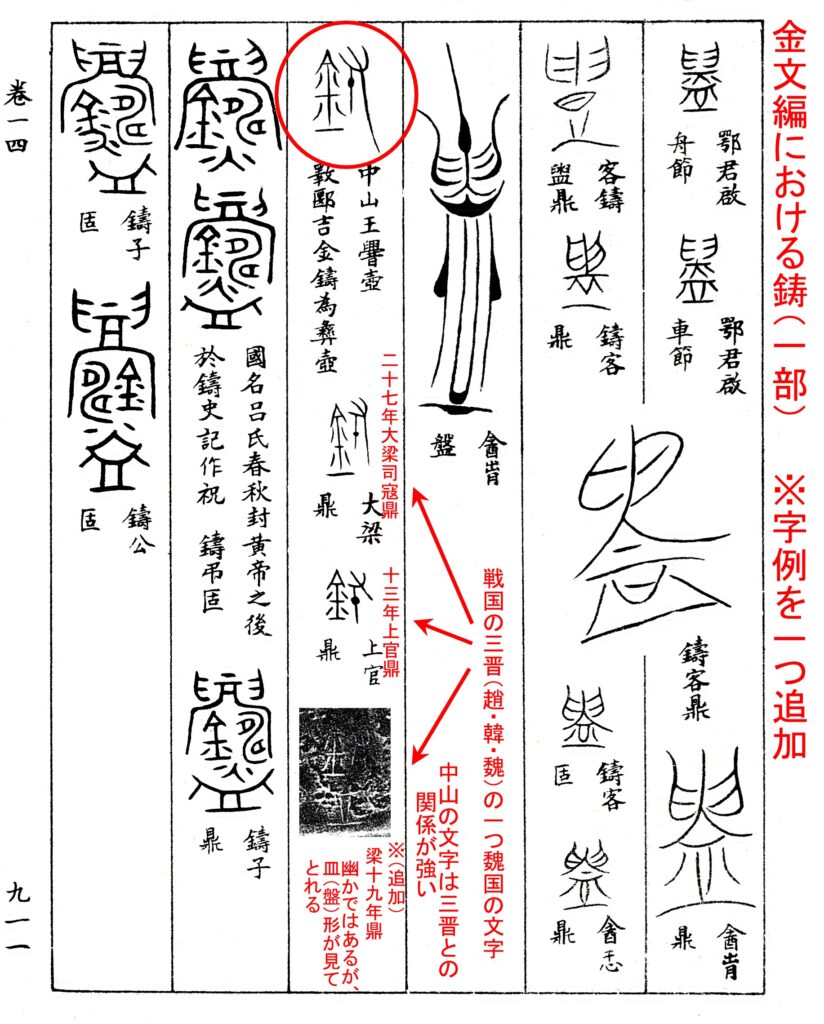

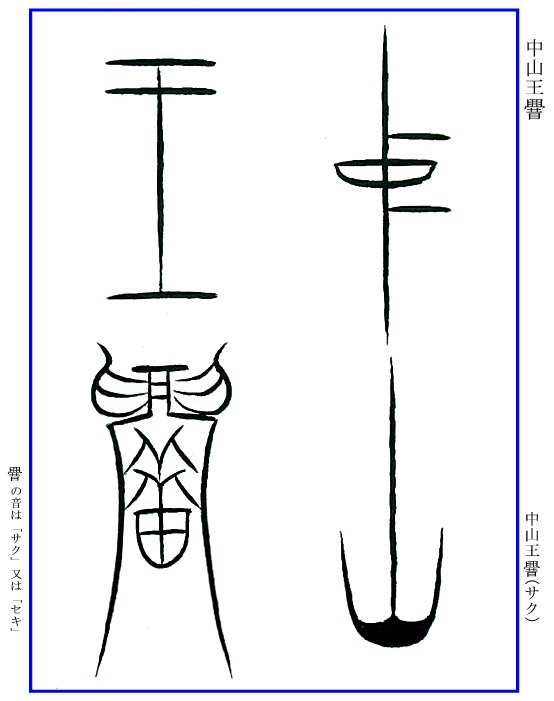

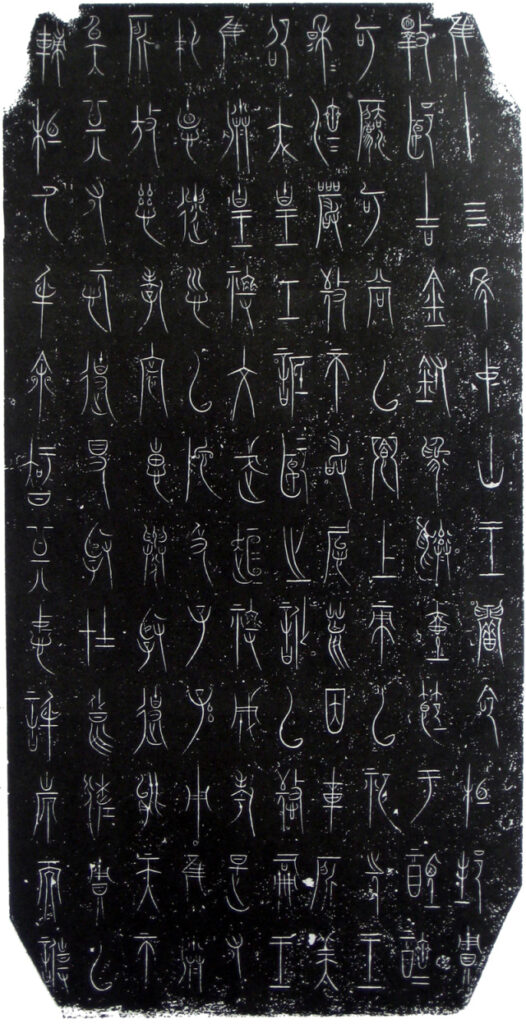

「![]() 」(載):声符は「」またはそれに含まれる「才」。「才」は神樹に祝禱の器を架けた形。中山篆は「戈」を略した構成になっています。軍旅に際して兵車を祓う行為と思われ、「はじめる・おこなう・のせる」などの字訓を持ちます。

」(載):声符は「」またはそれに含まれる「才」。「才」は神樹に祝禱の器を架けた形。中山篆は「戈」を略した構成になっています。軍旅に際して兵車を祓う行為と思われ、「はじめる・おこなう・のせる」などの字訓を持ちます。

「所」:戸(霊廟の扉)と斤(呪鎮に用いる祭器)とからなり、聖所をさす字です。

「美」:羊の全体の姿です。字訓は「うつくしい・よい・ほめる」など。下部の「大」と「羊」を組み合わせた字は「達」の声符である「羍」(タツ)となり、羊が子を産む様をあらわします。