S氏

「篆刻」を発行されていた辛口の評論家北村氏は、“最近の作品は線を「苛めすぎる」、初世蘭台を習うべきだ”との言や梅先生の「虫食い」評言(表現?)が気になり内心は魅力を感じながらも、どうしたものかと作品には表現できずにいます。先生はどのようにおかんがえでしょうか。

回答

Sさん、コメントありがとうございます。ご指摘の点は核心をつく命題と言えます。北川博邦氏の「苛める」という表現は所謂「古色」とは一線を画したものかもしれません。私は「篆書本来の造形が備えている美しさを如何にして生かすか」が篆刻の第一義だと思っています。篆書を学ぼうとしない篆刻は、結局は見栄えを良くするために奇をてらい、字源を無視したデフォルメや師風追従に陥ります。それでも公募展には入選入賞が保証されている。これが現篆刻界の抱える課題と言えるのではないかと思います。ただ、学術的に整えても作品が陳腐になることがあります。そこがなかなか難しい点で、要は「美的感性」の程度が問われるということでしょうか。そして忘れていけないことは、「殷周にあっても、場合によっては構成上、点画の省略や肥痩、長短等の調整を施しており、そこに美的感性が働いている」 ということです。いにしえにして現代に刺激するものがあります。この美的感性という部分が個性発揮のしどころですね。それは到達の度合いによって見えることも見えない(理解できない)こともあります。私の場合ですが、筆画の方向に奏刀することを基本としながらも、「気」を満たす「空間的ベクトル構成」を意識して制作に臨むことを心掛けようと思っています。

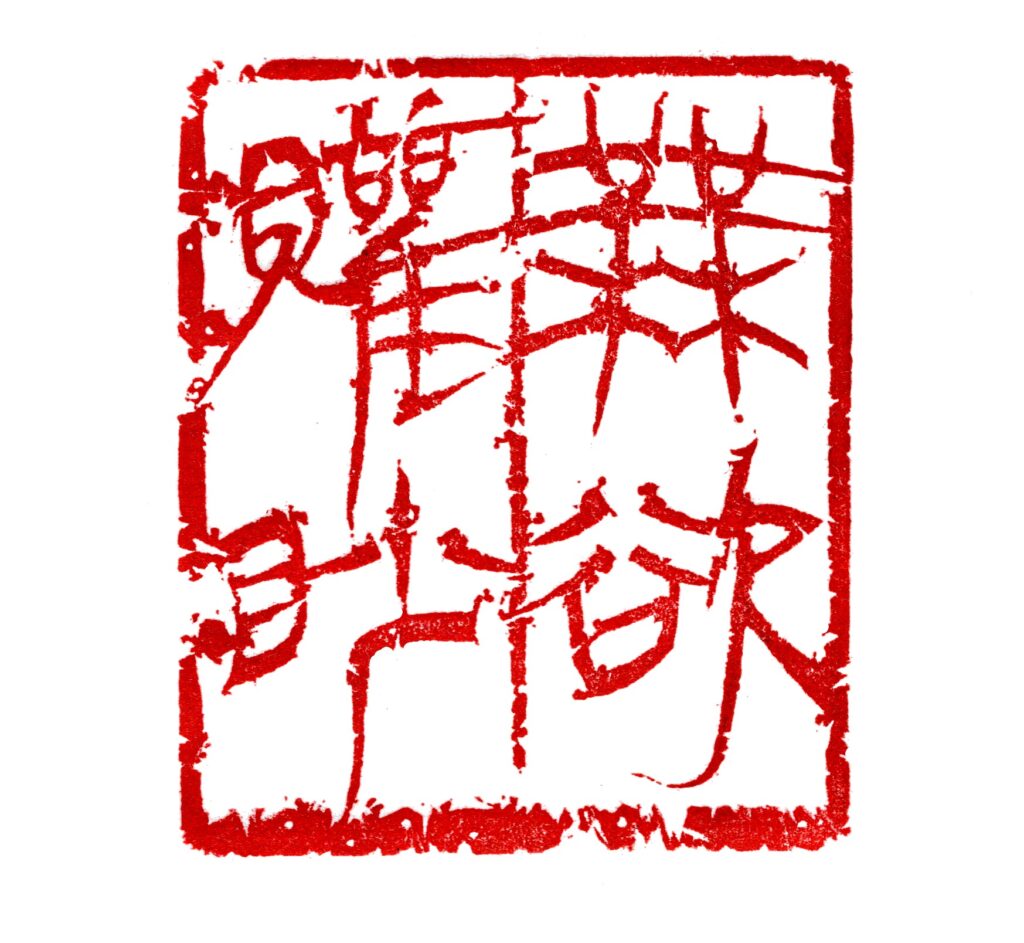

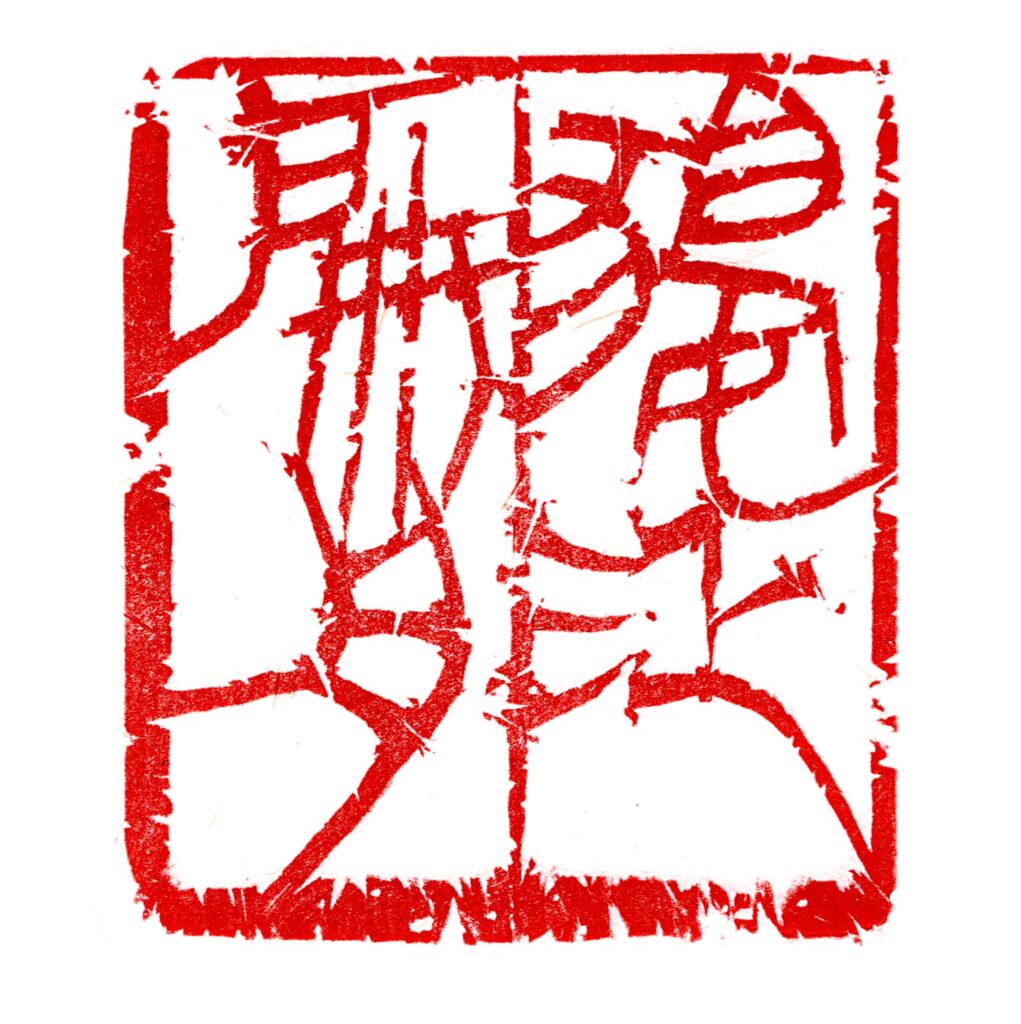

下が質問の切っ掛けとなった投稿画像「観星」