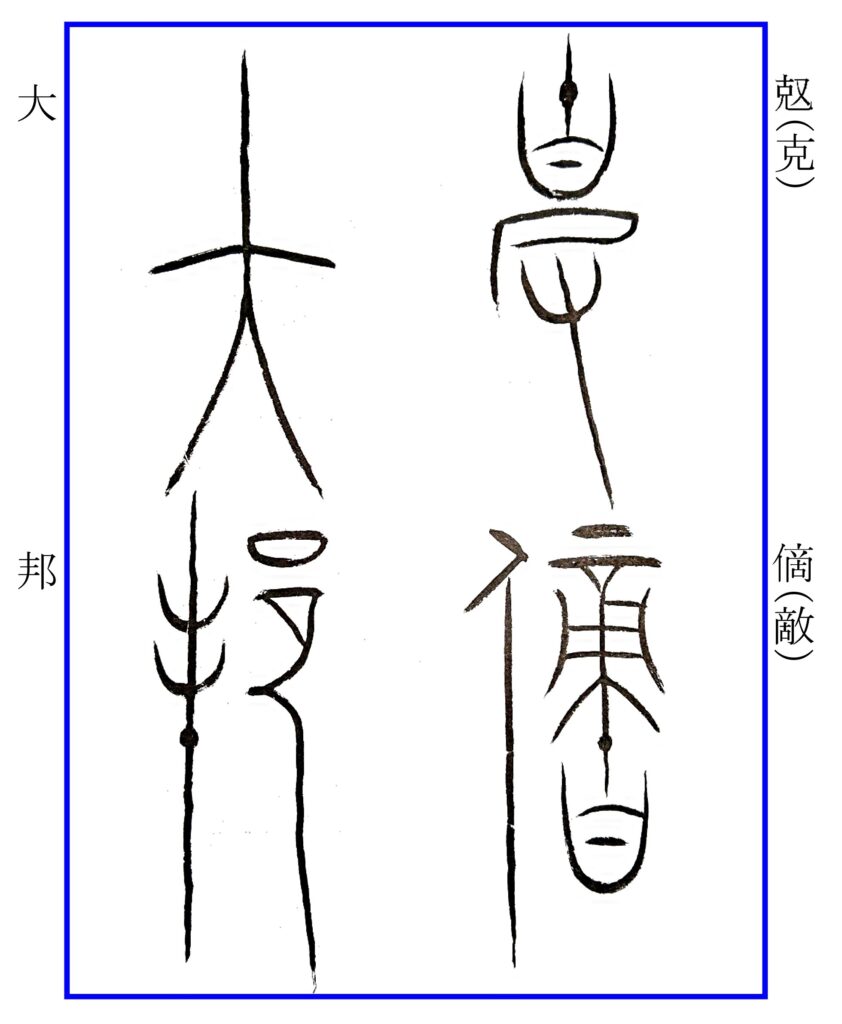

《於虖、攸(悠)哉。天其又(有)刑、于在厥邦。氏(是)以寡人、![]() (委)賃(任)之邦、而去之游、亡遽惕之

(委)賃(任)之邦、而去之游、亡遽惕之![]() (慮)。昔者

(慮)。昔者![]() (吾)先祖

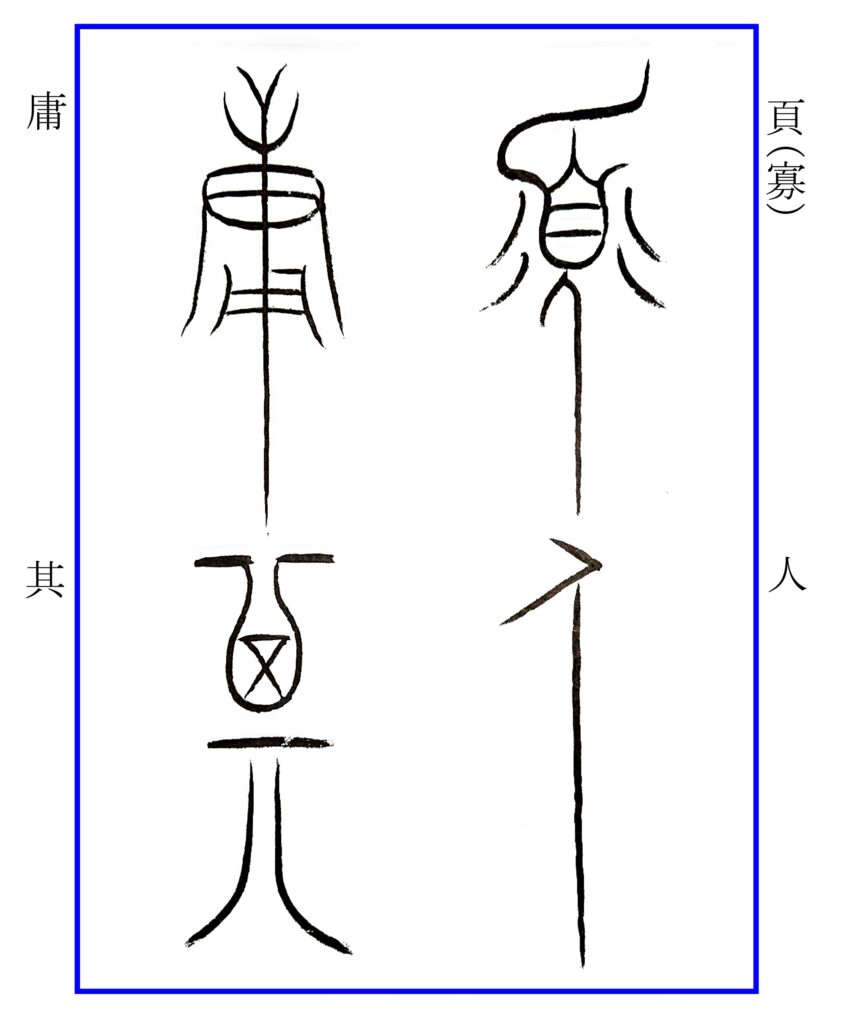

(吾)先祖![]() (桓)王、邵考成王、身勤社稷、行四方、以□(憂)勞邦家。含(今)

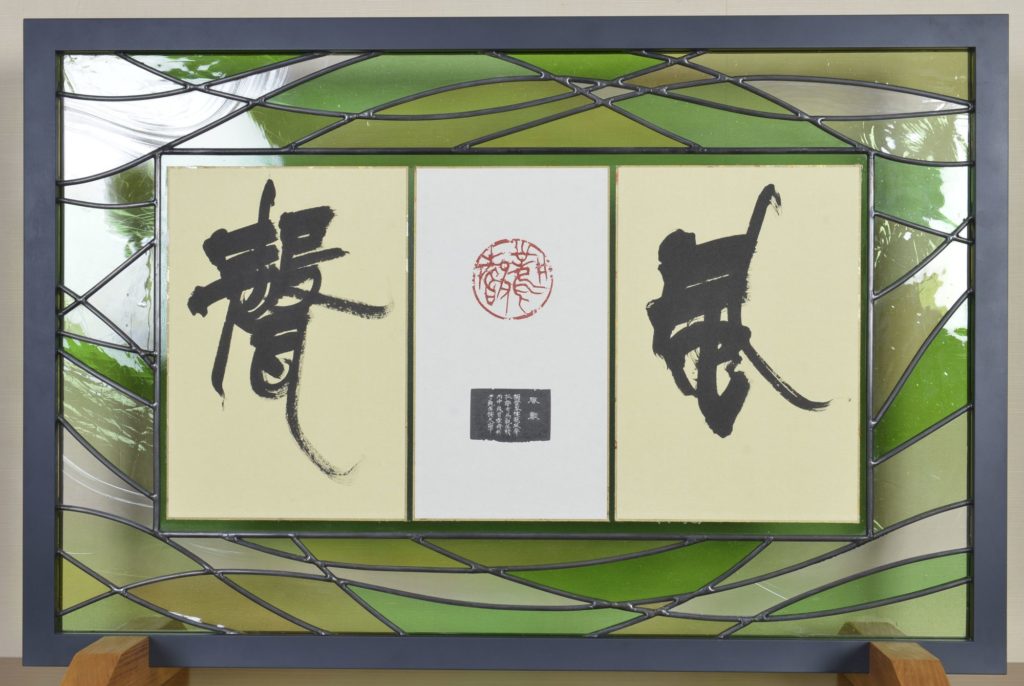

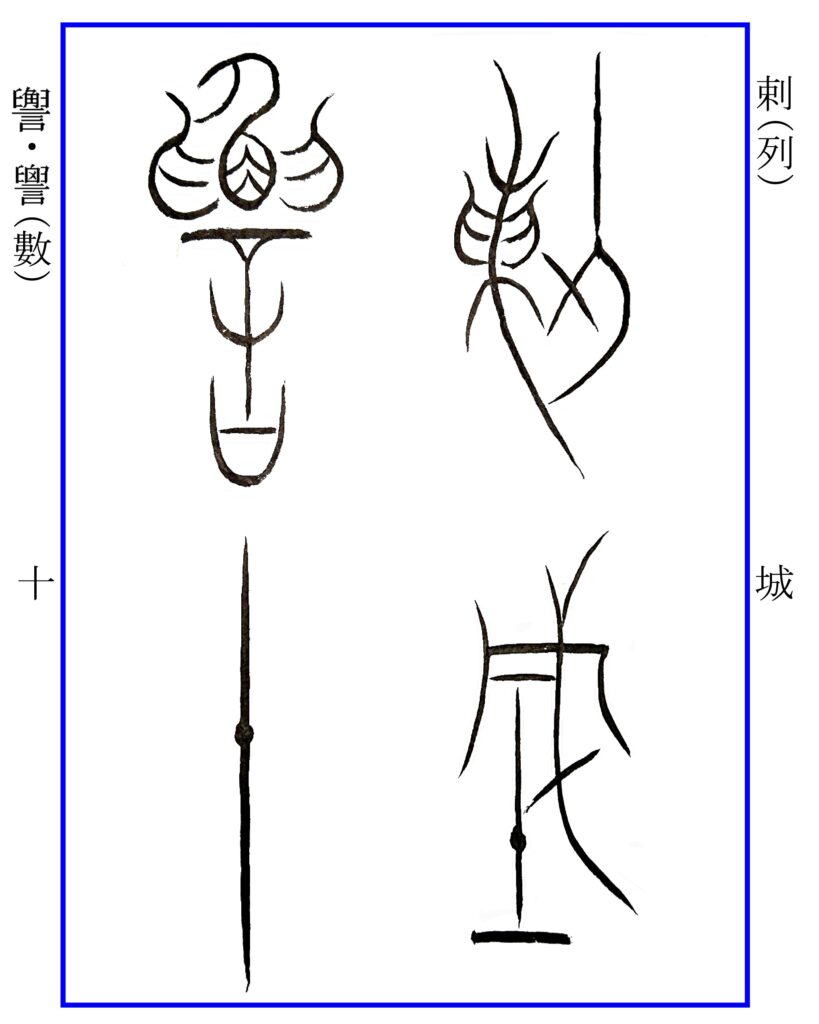

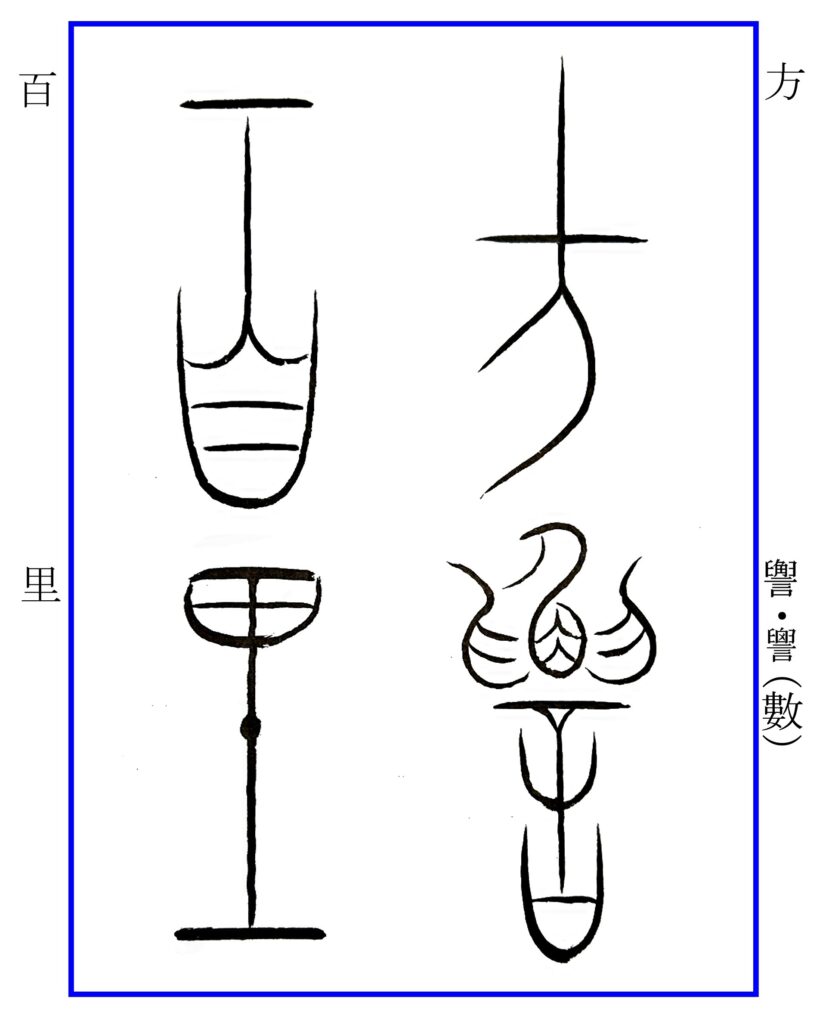

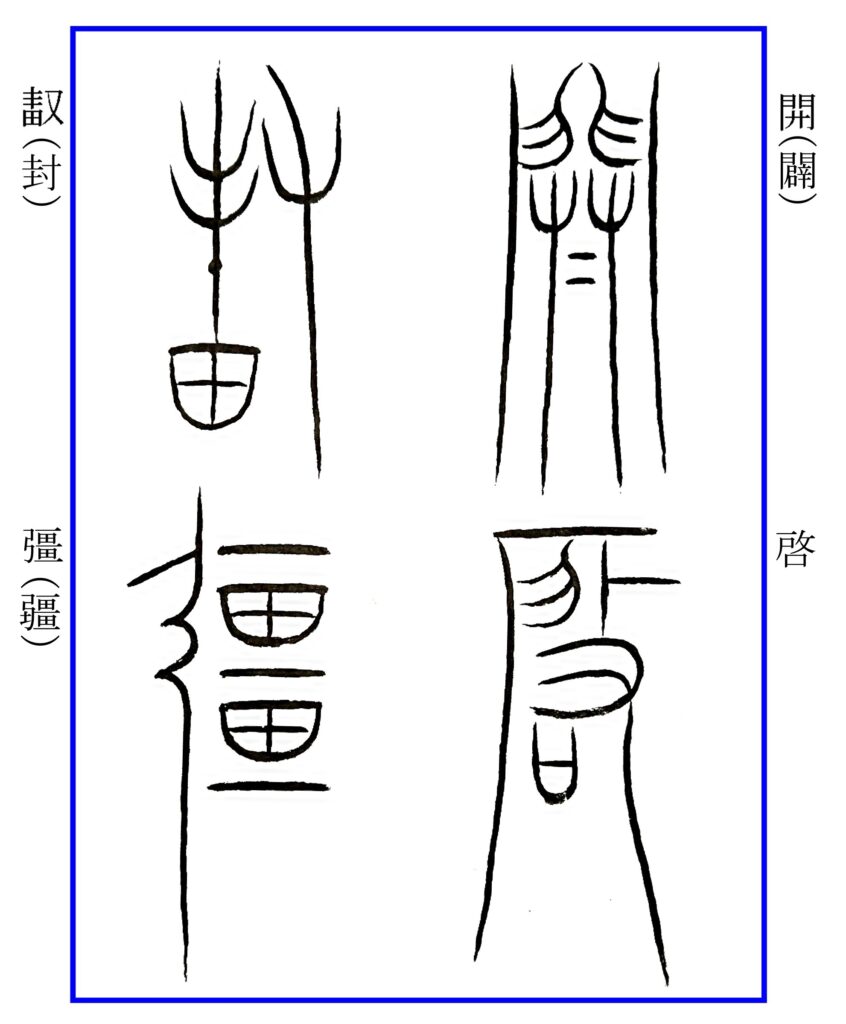

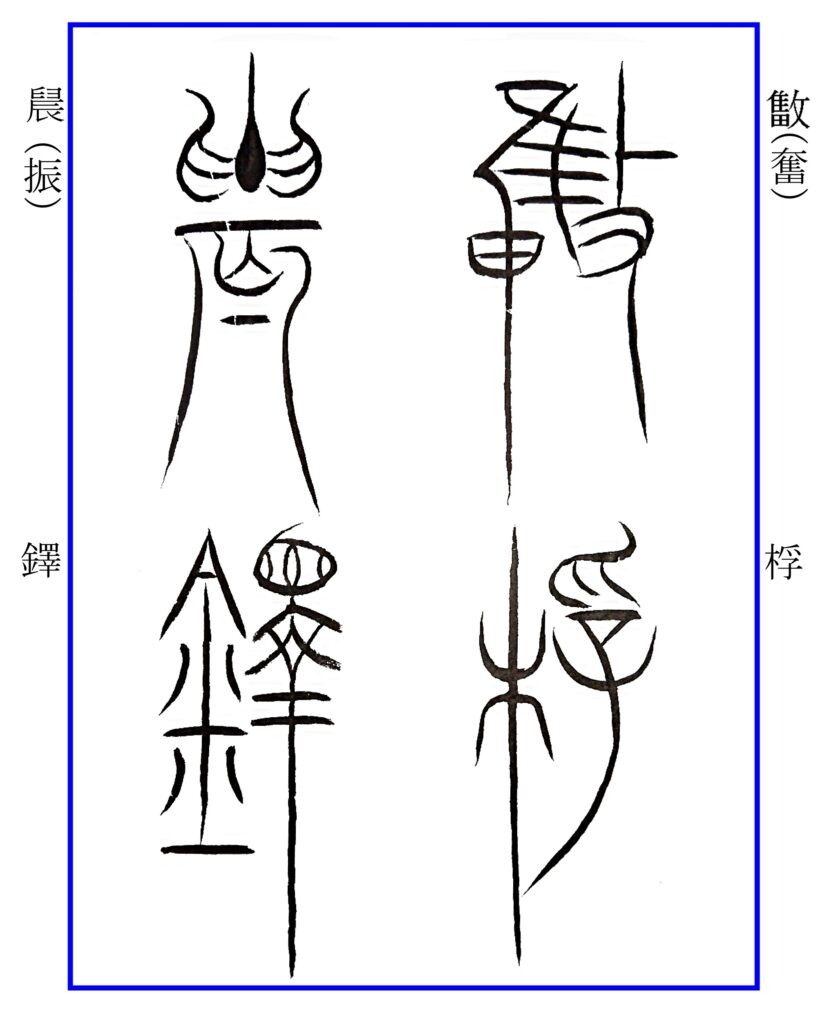

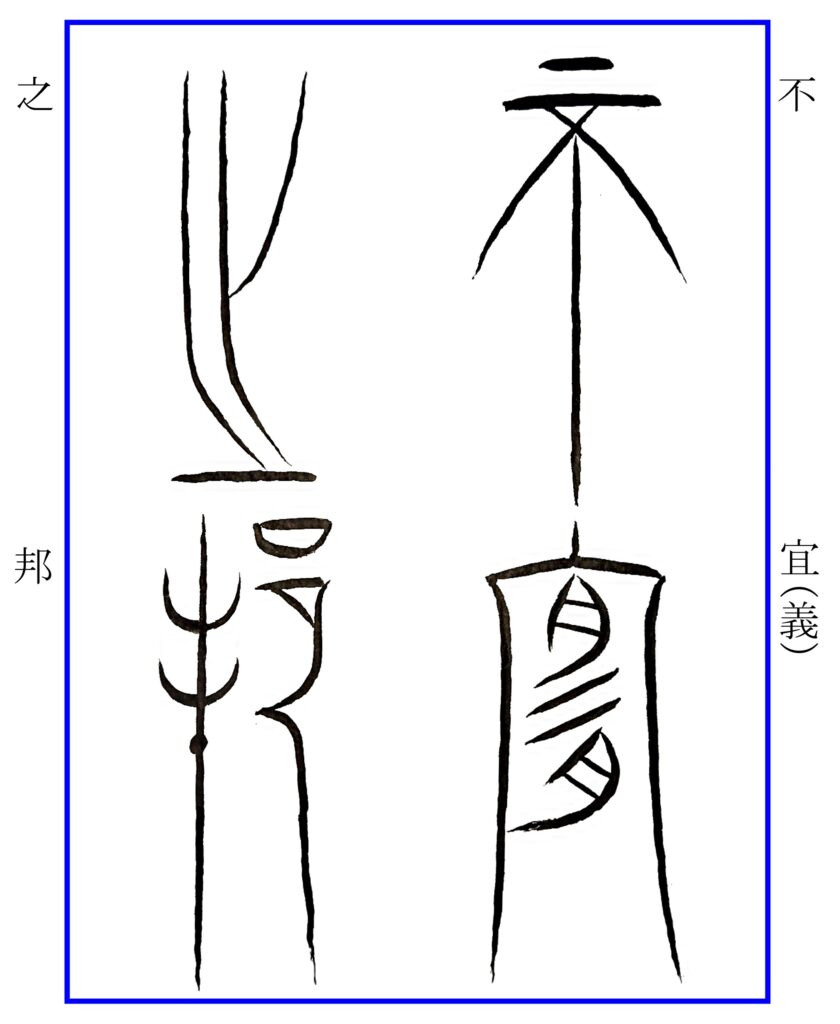

(桓)王、邵考成王、身勤社稷、行四方、以□(憂)勞邦家。含(今) ![]() (吾)老賙(貯)、親䢦(率)參軍之衆、以征不宜(義)之邦、奮桴振鐸、闢啓封疆、方數百里、剌(列)城數十、克敵大邦。寡人庸其悳(徳)、嘉其力。氏以賜之厥命。》

(吾)老賙(貯)、親䢦(率)參軍之衆、以征不宜(義)之邦、奮桴振鐸、闢啓封疆、方數百里、剌(列)城數十、克敵大邦。寡人庸其悳(徳)、嘉其力。氏以賜之厥命。》

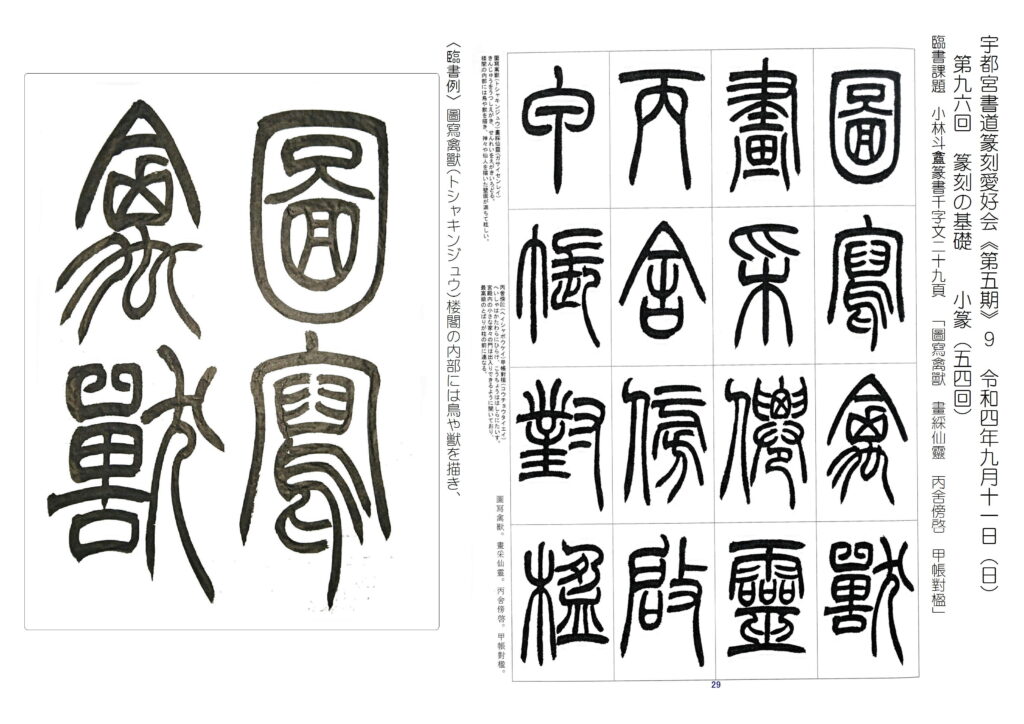

《於虖(ああ)、悠なる哉。天其れ刑すること有り、厥(そ)の邦に在り。是れ以て寡人、之の邦を委任して、去りて之(ゆ)き游ぶも、遽惕(きょてき)の慮亡し。昔者(むかし)、吾が先祖桓王、邵考成王、身づから社稷に勤め、四方を行(めぐ)り、以て邦家に憂勞せり。今、吾が老貯、親しく参軍の衆を率ゐて、以て不宜(義)の邦を征し、桴を振ひ、鐸を振ひ、邦疆を闢啓すること、方數百里、列城數十、克(よ)く大邦に敵(あた)れり。寡人、其の徳を庸(功)とし、其の力を嘉(よみ)す。是れ以て之(これ)に厥(そ)の命を賜ふ。》

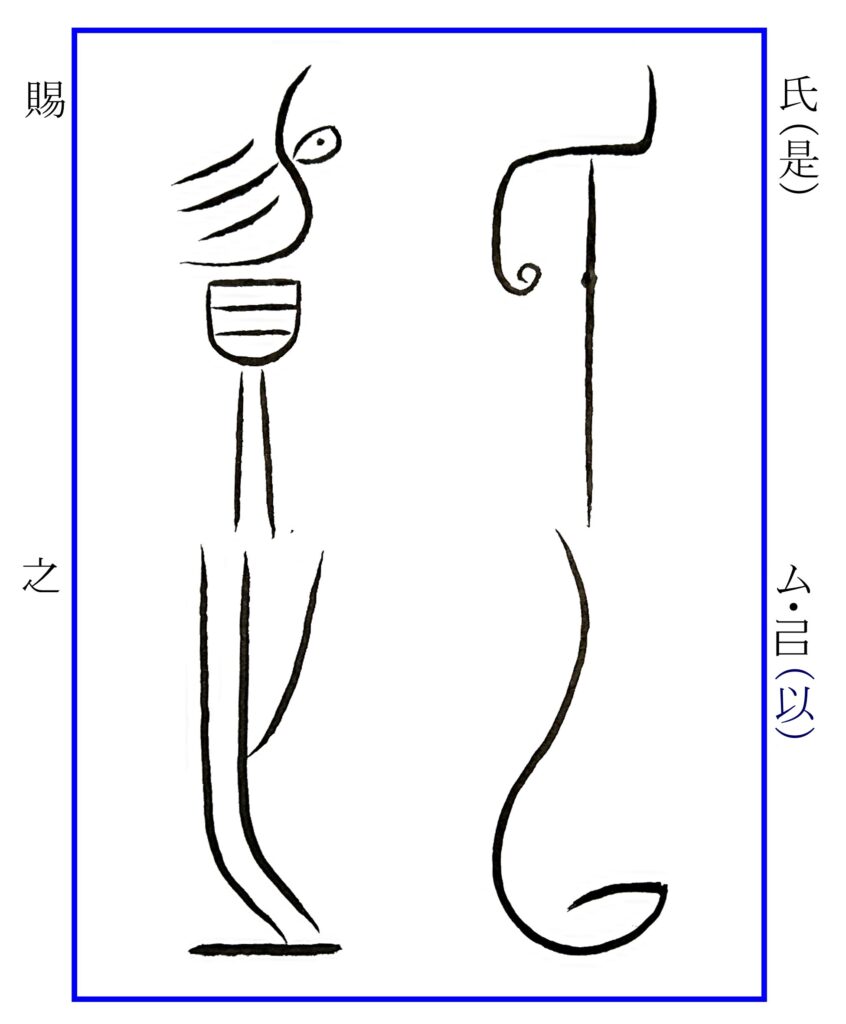

○「氏」(是):3回目。取っ手がある小型の肉切り刀の形ですが、「是」(ぜ・これ)の意で用いられています。金文には左右が逆になった字例があり、中山三器の円壺にある「氏」もその一つです。肥点と渦紋の位置は概ね同じ高さにして揃えます。

○「ム・![]() 」(以):6回目です。左上から入って中央の位置から左に転じ、弧を描くようにして最後は右上から中心線に向かって鋭く折り返して書きます。

」(以):6回目です。左上から入って中央の位置から左に転じ、弧を描くようにして最後は右上から中心線に向かって鋭く折り返して書きます。

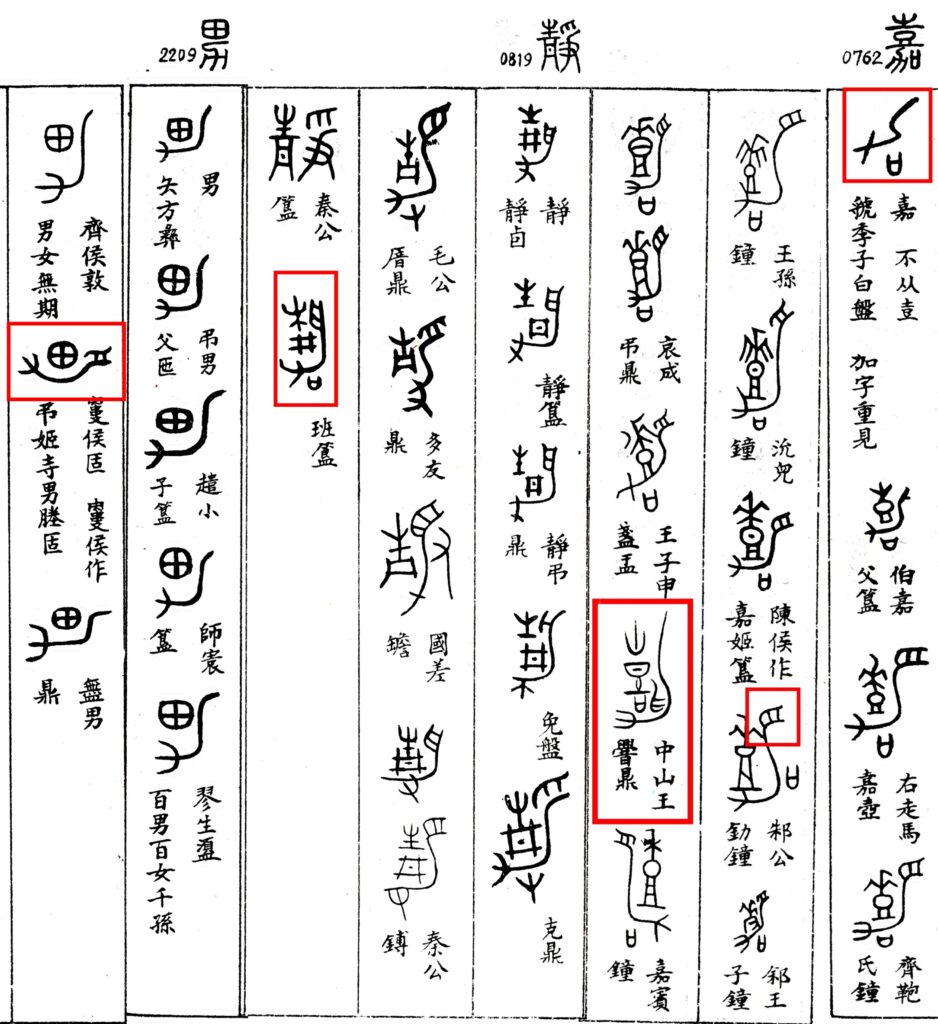

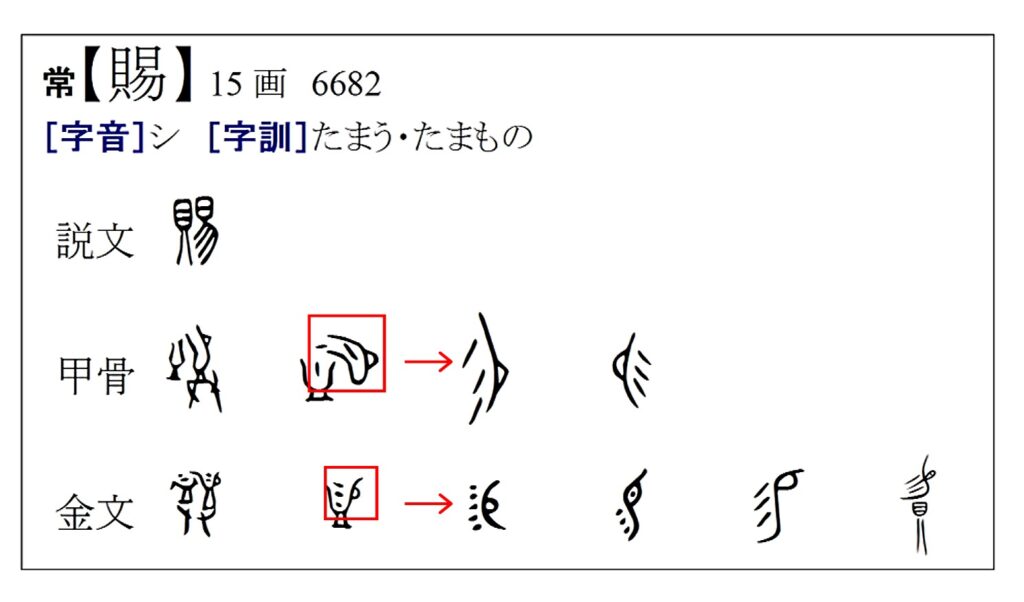

○「賜」:「貝」と「易」からなる字です。しかし、甲骨文には明確にこの字であるとされるものはありません。ただ、甲骨文および金文には、酒の入った大きな爵から別の杯に酒を注ぐ(分け与える)形となっているものがあって、[字通]には「易」の構造をしたものとともに「賜」に比定されています。これが正しいとすれば、実に造形的に興味深い字でもあります。また、「易」について、同[字通]では「日+勿(ふつ)。日は珠玉の形。勿はその玉光。玉光を以て魂振りを行う。玉を台上におく形は昜(よう)で、陽と声義が近い。」とあるのですが、やや「昜」の字義に囚われた解釈ではないかとも思え、「易」の数多くある金文の字例を通観すればその説に多少違和感を覚えざるを得ません。[字通]が「賜」とした甲骨文および金文から判断すれば、爵を持つ輪の部分と注がれる酒をあらわす3つの線のみに簡略化したものが「易」となると考えるのが妥当であるような気がします。また、中山篆では「易」の「日」にあたる部分を右側に輪の様にして書く点についても、その意味では字義に適った造形であるともいえます。

○「之」:14回目となります。中央の縦画の後半右へ曲げる部分はなかなか難しいところです。伸びすぎてしまうと重心が左に寄ってしまう傾向があります。