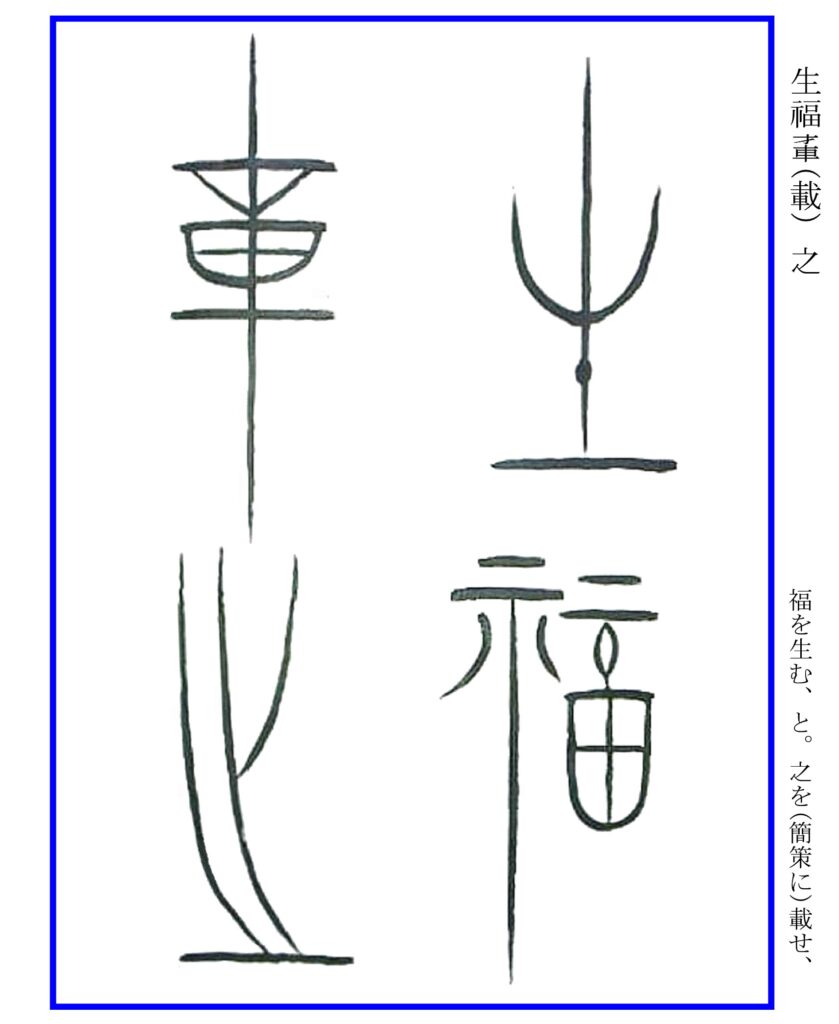

「![]() (簡)

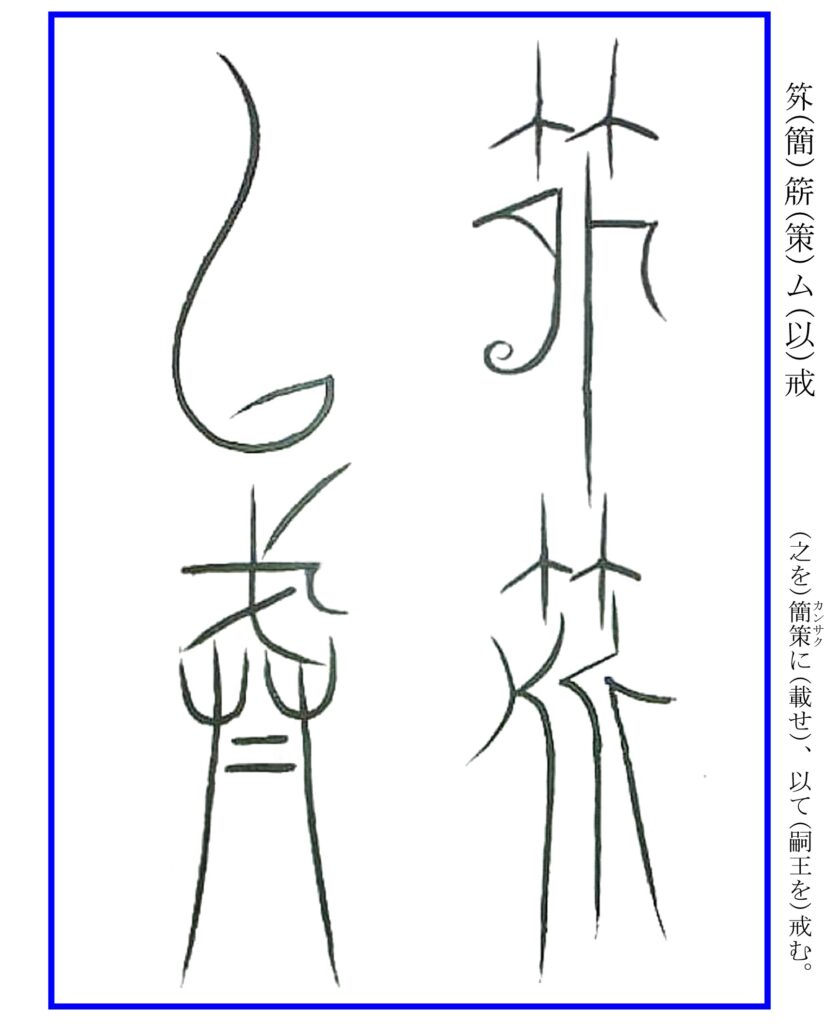

(簡)![]() (策)ム(以)戒」 (之れを)簡策に(載せ)、以て(嗣王を)戒む。

(策)ム(以)戒」 (之れを)簡策に(載せ)、以て(嗣王を)戒む。

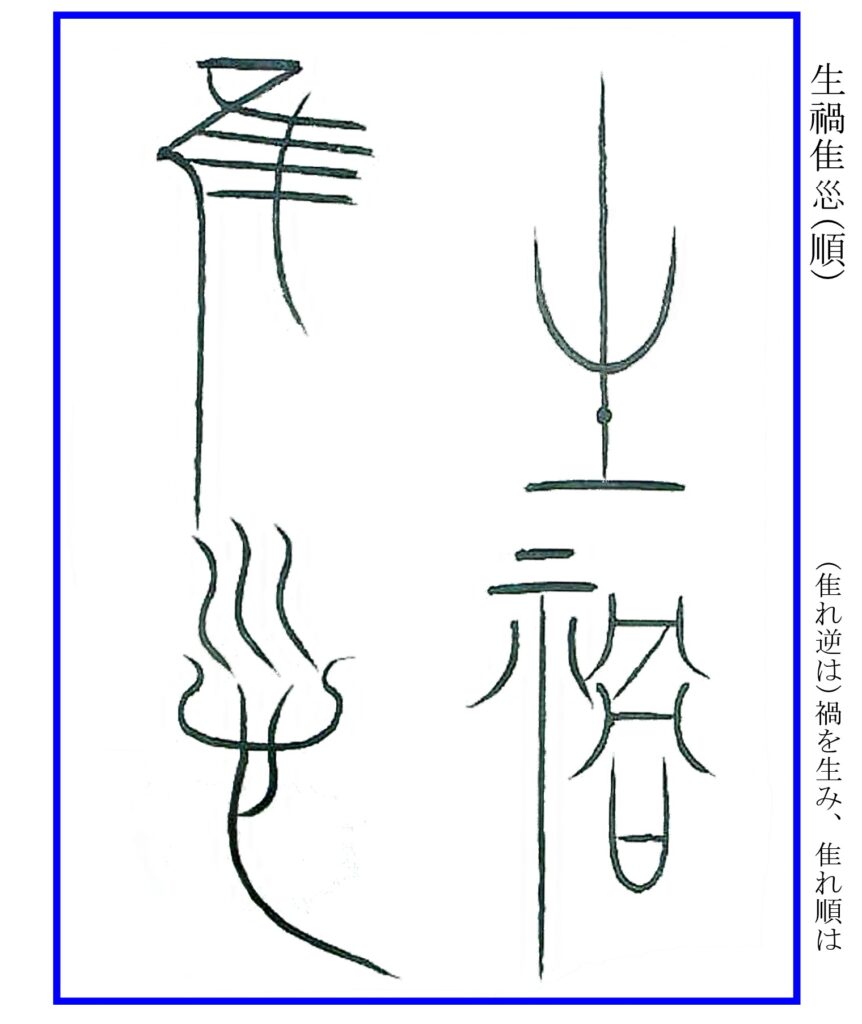

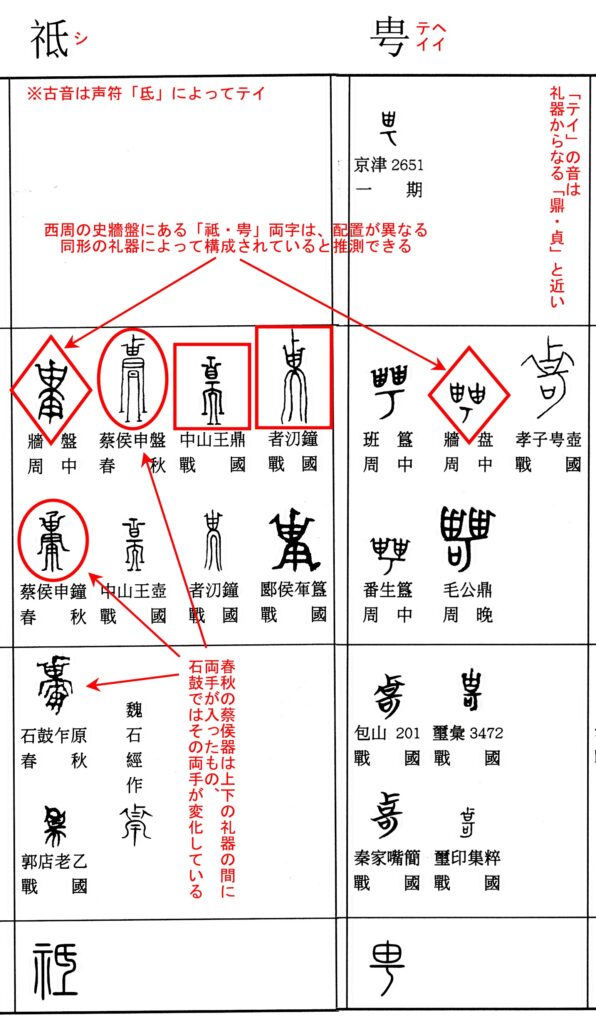

「![]() 」(簡):「竹」と「外」とからなりますが、[説文解字注]では「閒」の古文として「門」と「外」からなる字例を挙げられていて、特に「卜」(ボク)の部分は中山方壺のこの字形に近いものです。更に戦国期《曾姫無卹壺》(ソキムジュツコ)に「門・夕・刀」からなる例があります。「刀」はおそらく「卜」の譌変であって、結局この「

」(簡):「竹」と「外」とからなりますが、[説文解字注]では「閒」の古文として「門」と「外」からなる字例を挙げられていて、特に「卜」(ボク)の部分は中山方壺のこの字形に近いものです。更に戦国期《曾姫無卹壺》(ソキムジュツコ)に「門・夕・刀」からなる例があります。「刀」はおそらく「卜」の譌変であって、結局この「![]() 」は「簡」に通仮すると判断できます。ちなみに、[説文解字注]の古文に関して、「外」の部分を「人・卜」としている版本があり、《字通》《字統》などをはじめ多くの識者が採用しています。しかし、《經韵樓藏原版》には「人+卜」ではなく「夕+卜」形となっていることがはっきりと確認できます。これはいわゆる翻刻本とされる《保息局本》との間には異同があることの一例となります。

」は「簡」に通仮すると判断できます。ちなみに、[説文解字注]の古文に関して、「外」の部分を「人・卜」としている版本があり、《字通》《字統》などをはじめ多くの識者が採用しています。しかし、《經韵樓藏原版》には「人+卜」ではなく「夕+卜」形となっていることがはっきりと確認できます。これはいわゆる翻刻本とされる《保息局本》との間には異同があることの一例となります。

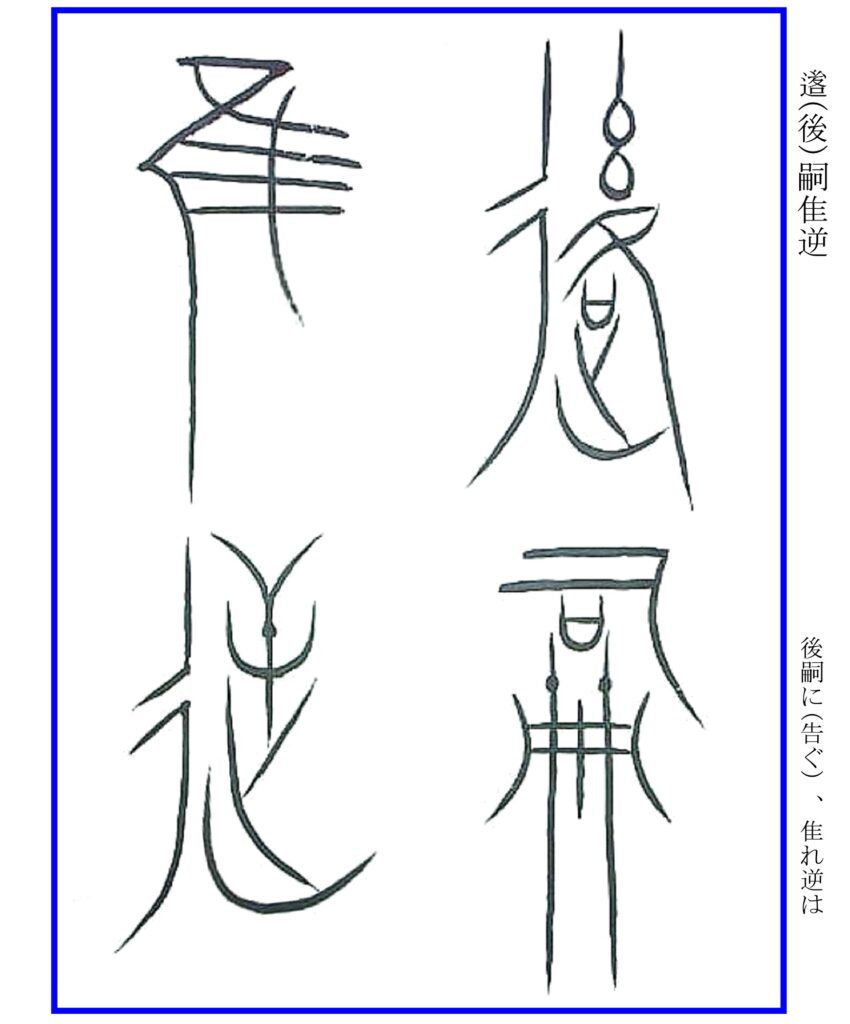

「![]() 」(策):2回目です。「簡策」とは竹簡などの書物のことを指します。

」(策):2回目です。「簡策」とは竹簡などの書物のことを指します。

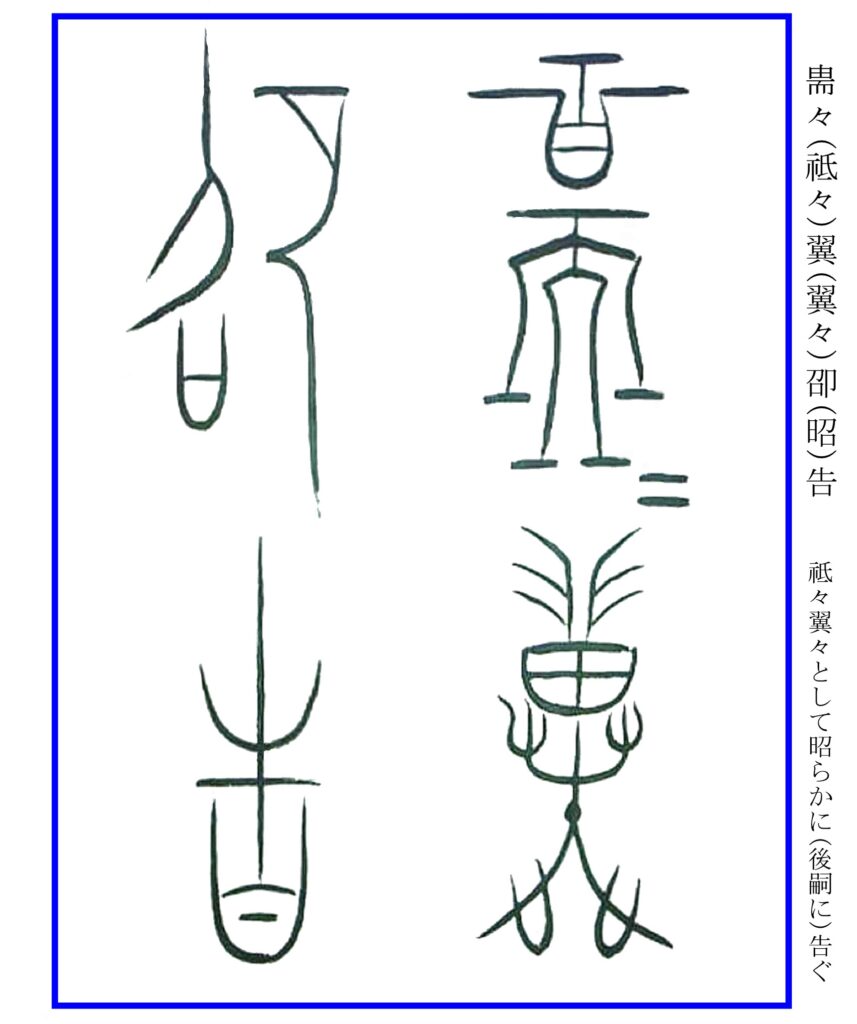

「ム」(以):13回目です。

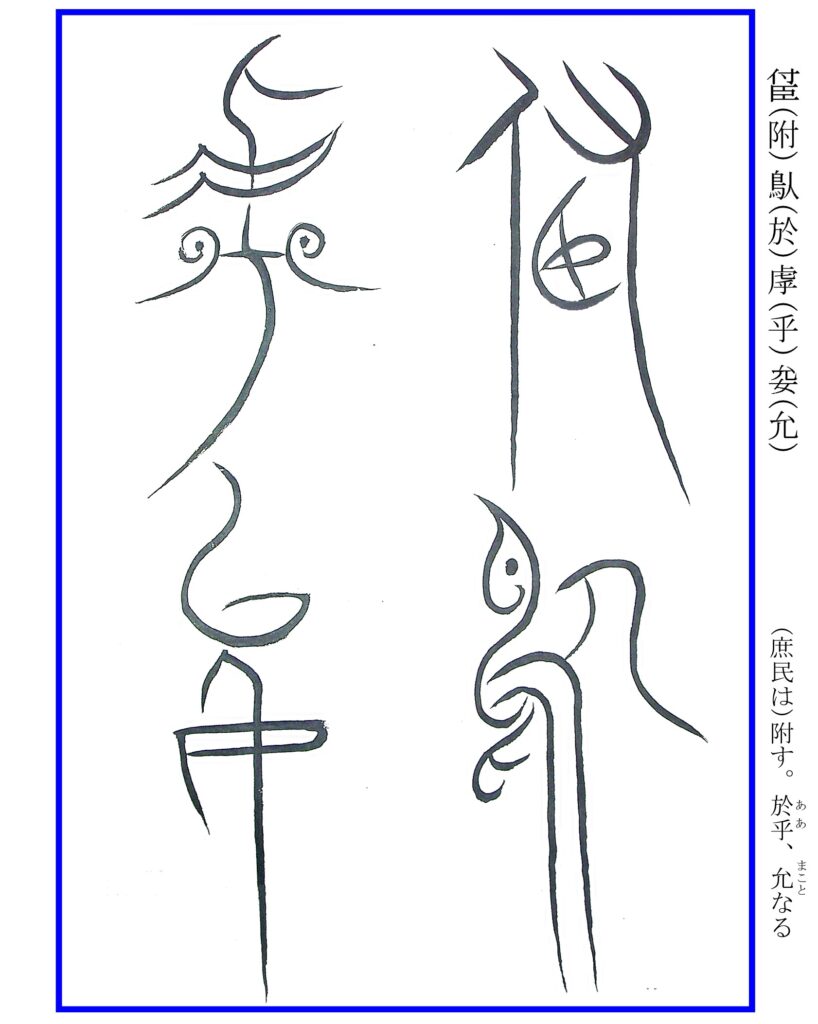

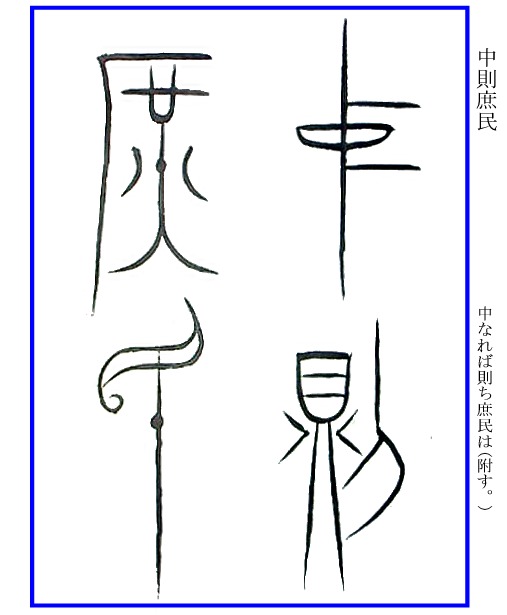

「戒」:「戈」(カ)と両手を表す「廾」(キョウ)とからなる字です。左右の手の間に「二」を挟むのは中山篆ではほぼ定型化しており「朕・棄・與・彝」などの字で見ることができます。