開催要項

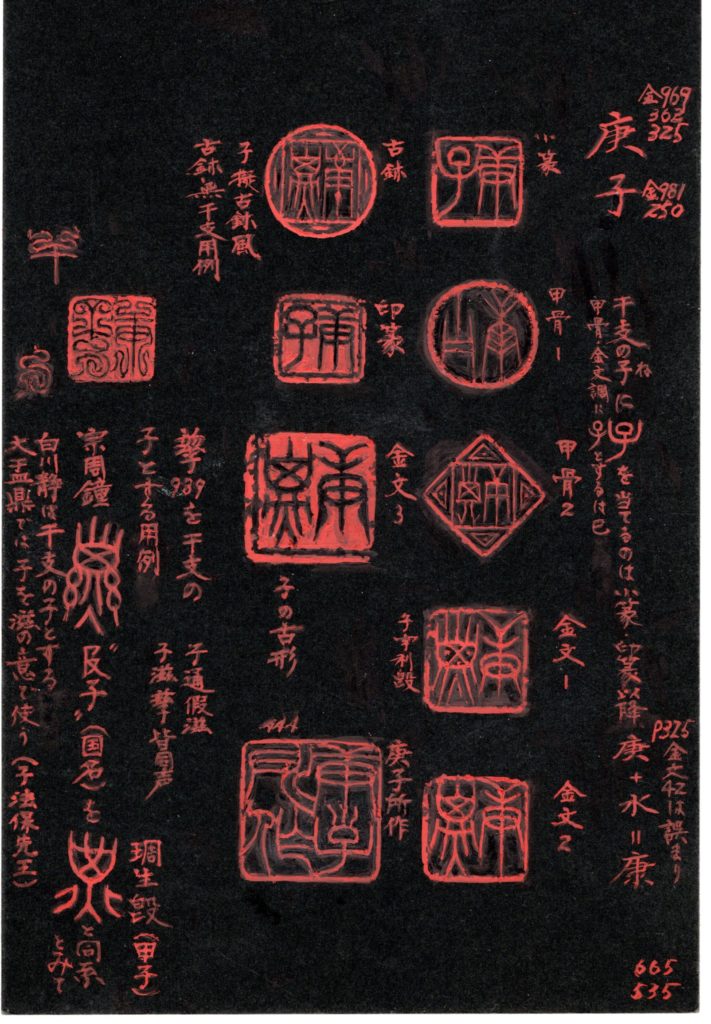

生誕100年記念 白川静『文字講話』に学ぶ、干支印を彫ってみよう案内受講された方の人数

9月27日(日) 白川静『文字講話』に学ぶ (1日目) 51名

10月11日(日) 白川静『文字講話』に学ぶ (2日目) 46名

10月17日(土) 文字講話実技編 篆刻講座「干支印を彫ってみよう」 22名

使用したDVD

白川静「文字講話」DVD完全収録版

第11巻「第二十一話 甲骨文について」・「第二十二話 金文について(Ⅰ)」

解説用パワーポイント

今回のために作成したもの 3種

配付資料

1.白川静「文字講話」に学ぶ

第1回甲骨文について 「白川静 続文字講話」(平凡社)

第2回金文について 同

2.篆刻講座「干支印を彫ってみよう」

パワーポイントのスライドを印刷したもの

※熱心に聴講していただきありがとうございました。

『文字講話』のための参考資料(PowerPoint)の一部をご紹介します。

(矢印をクリックすると閲覧できます。)

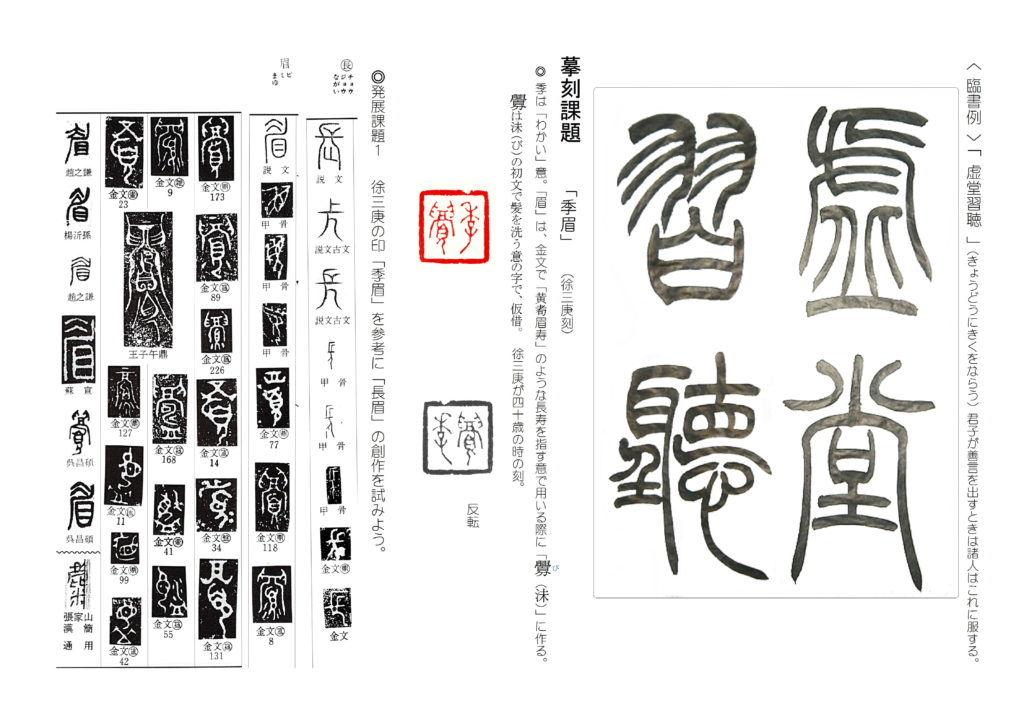

文字講話解説用パワーポイント資料(一部)

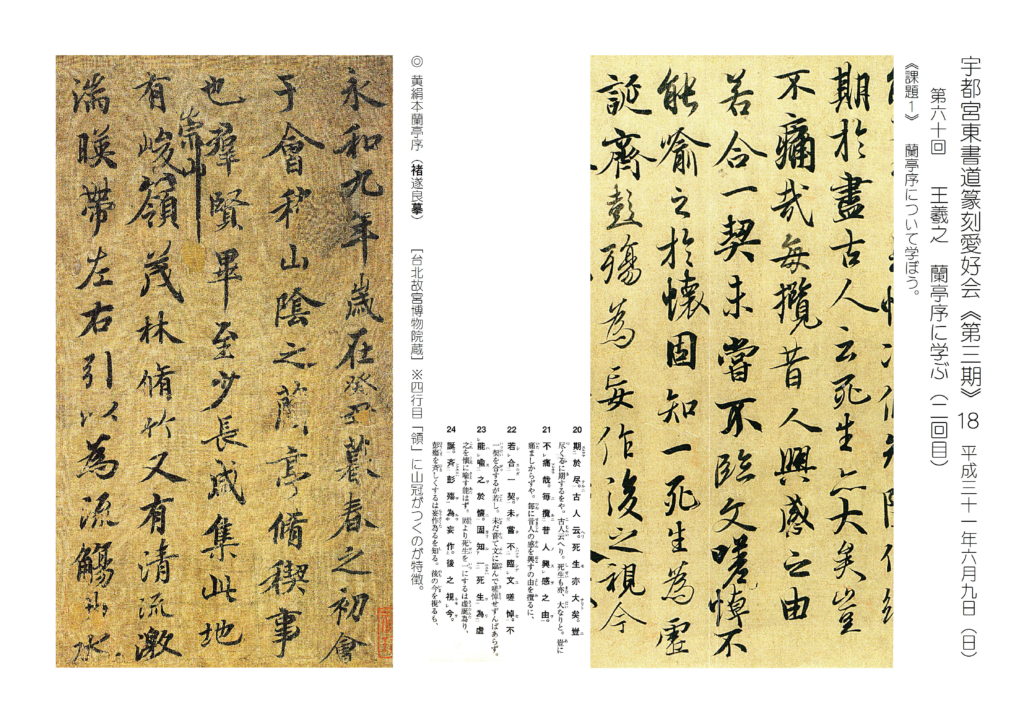

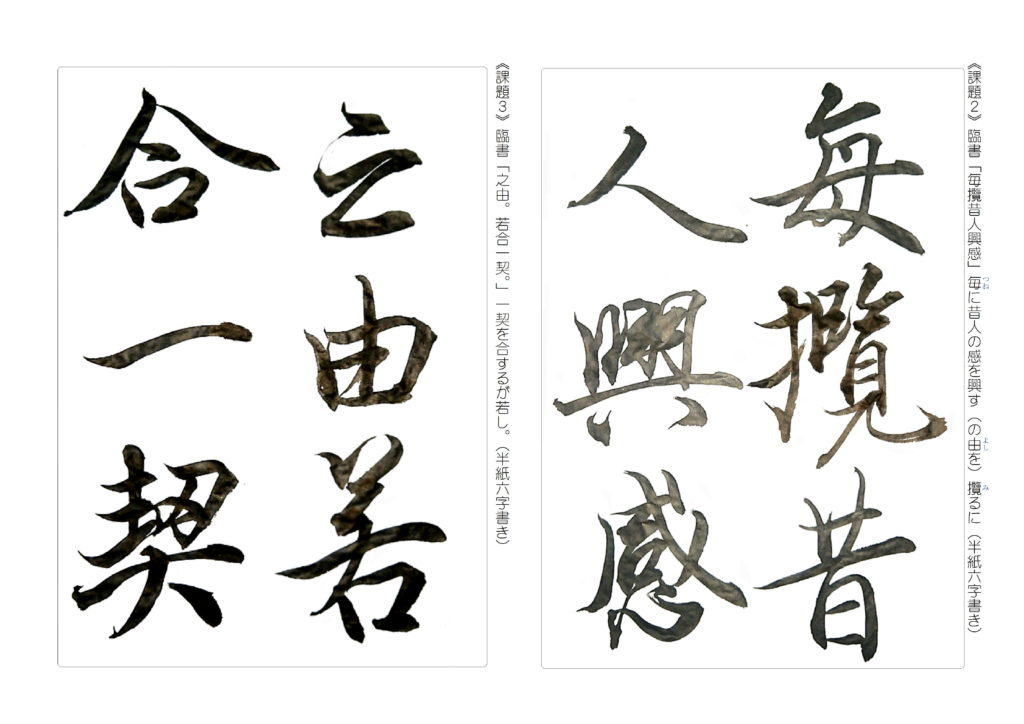

次は2日目 『金文について』解説資料(PowerPoint)です。

白川静 文字講話に学ぶ 金文について プレゼンテーション2

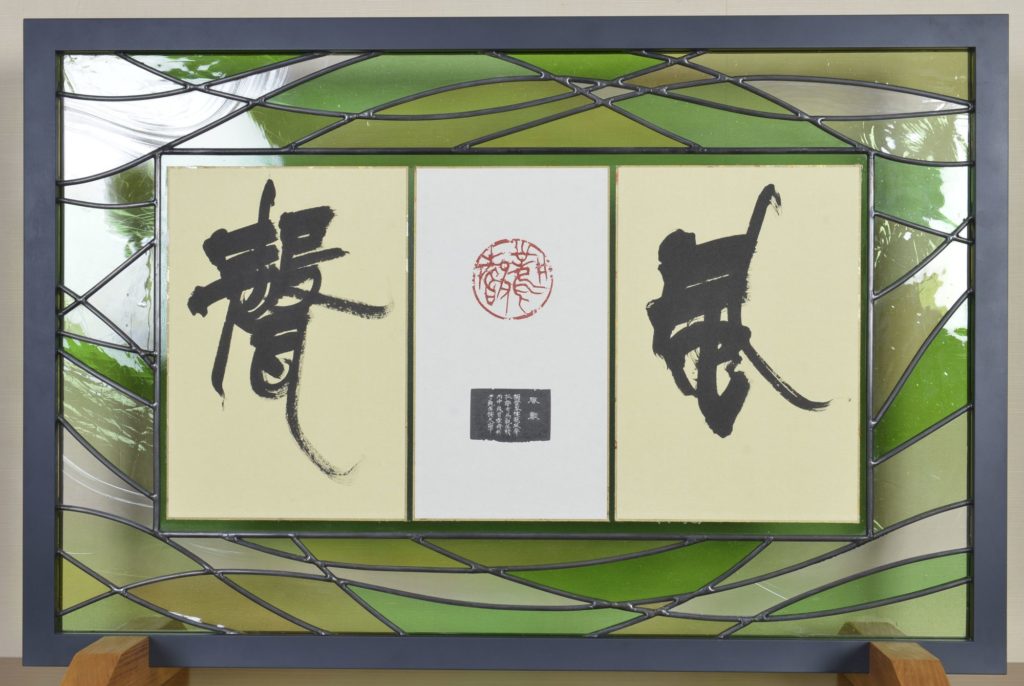

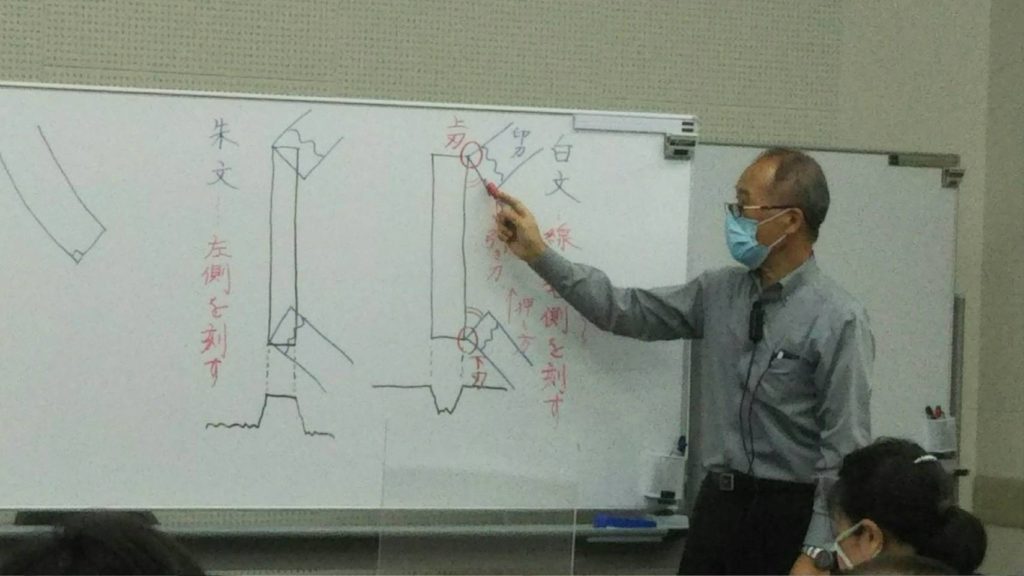

[会場風景]

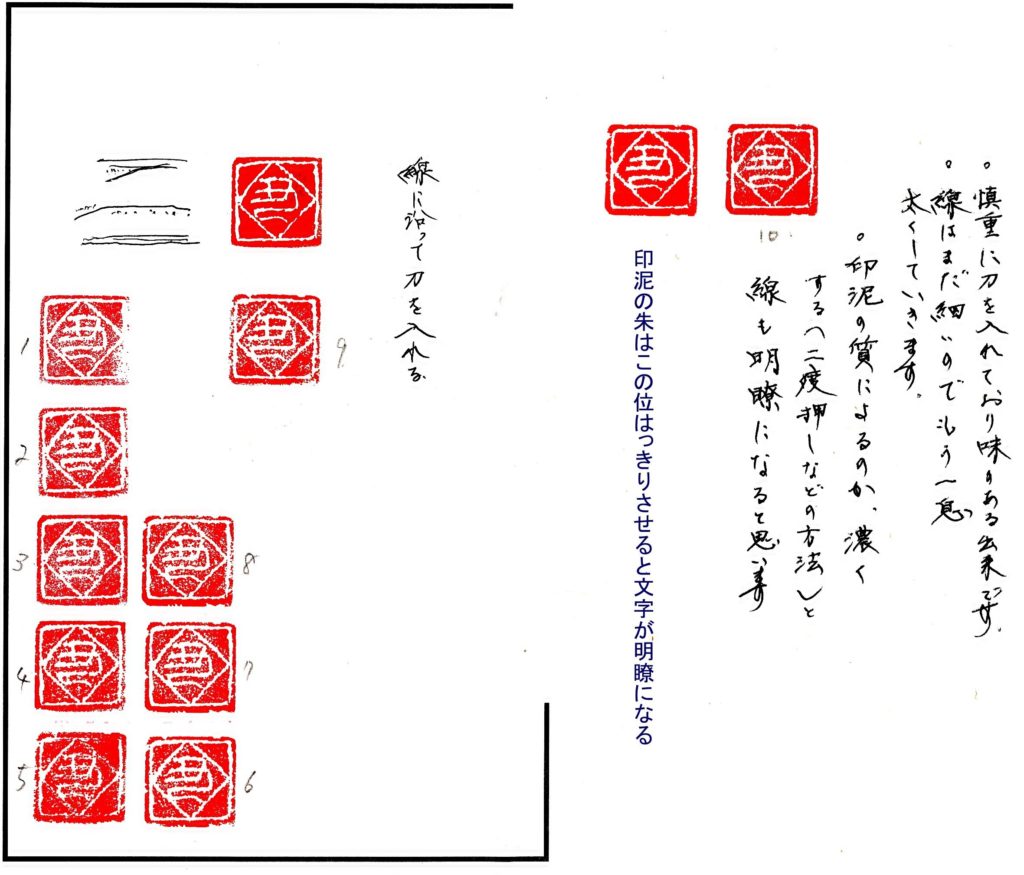

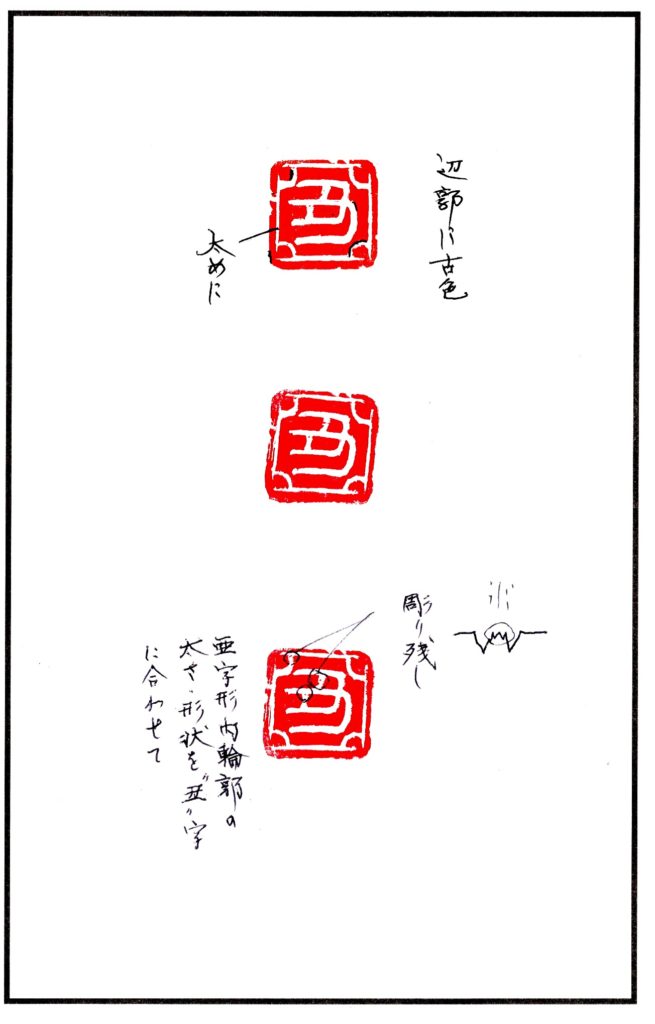

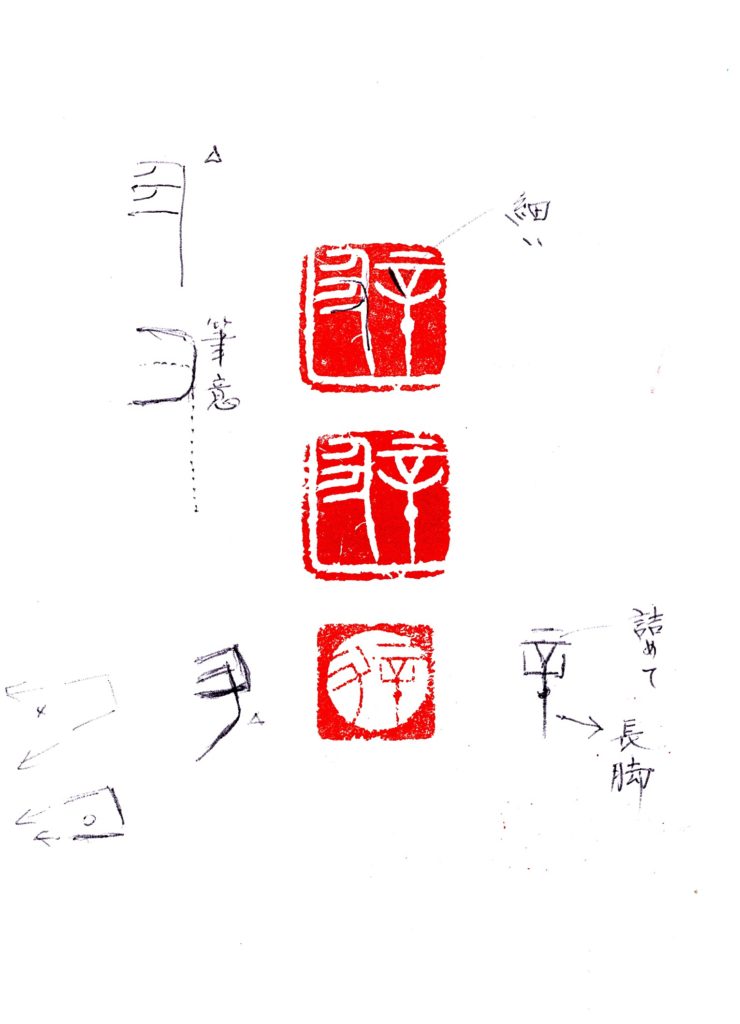

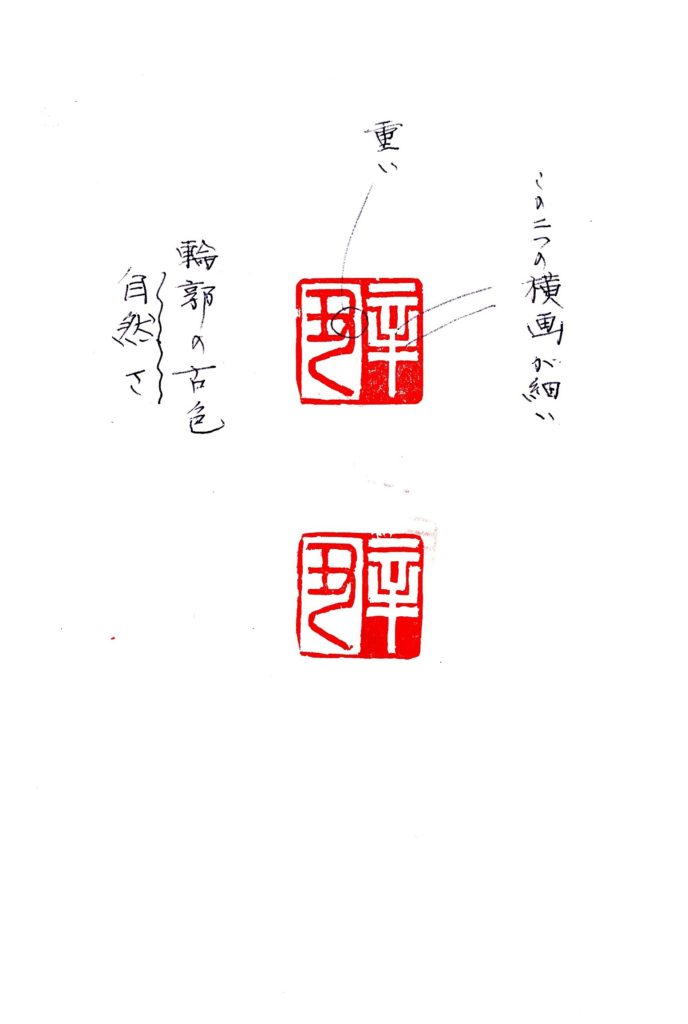

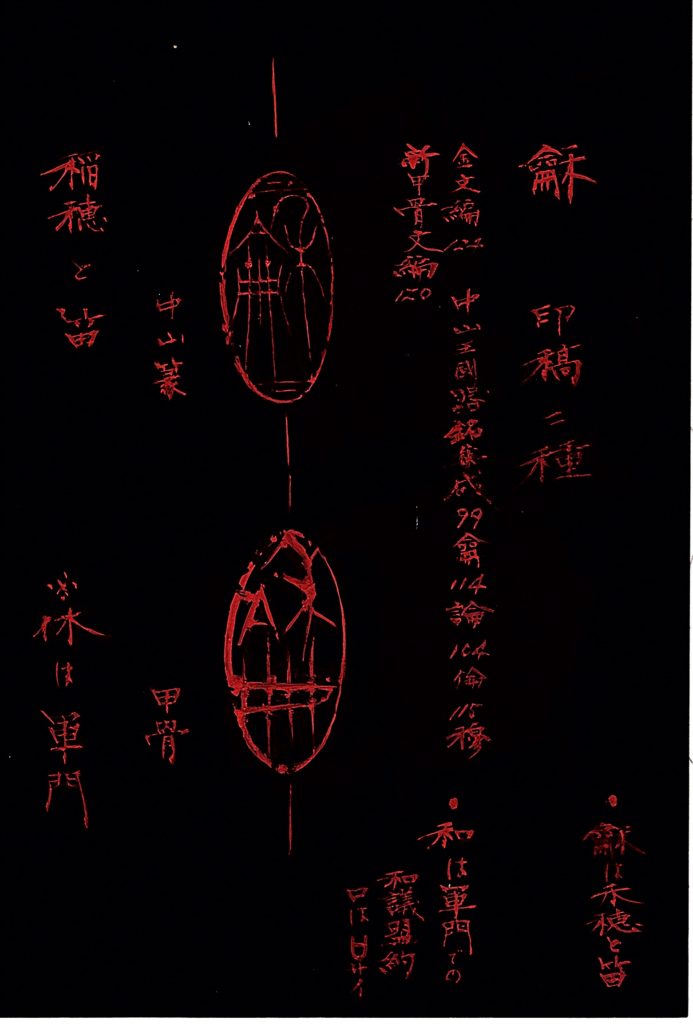

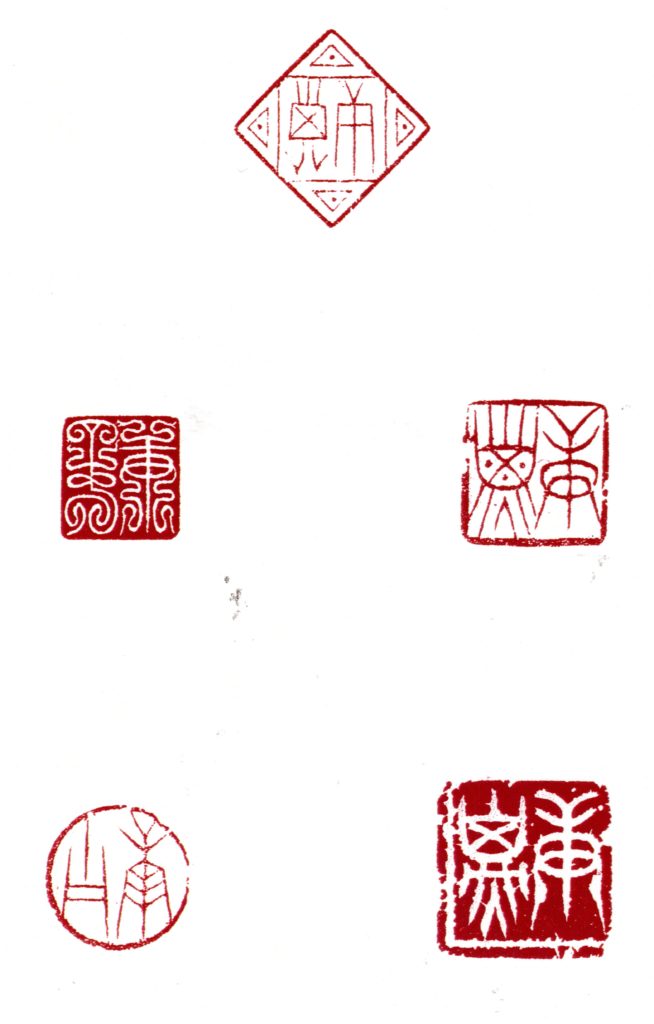

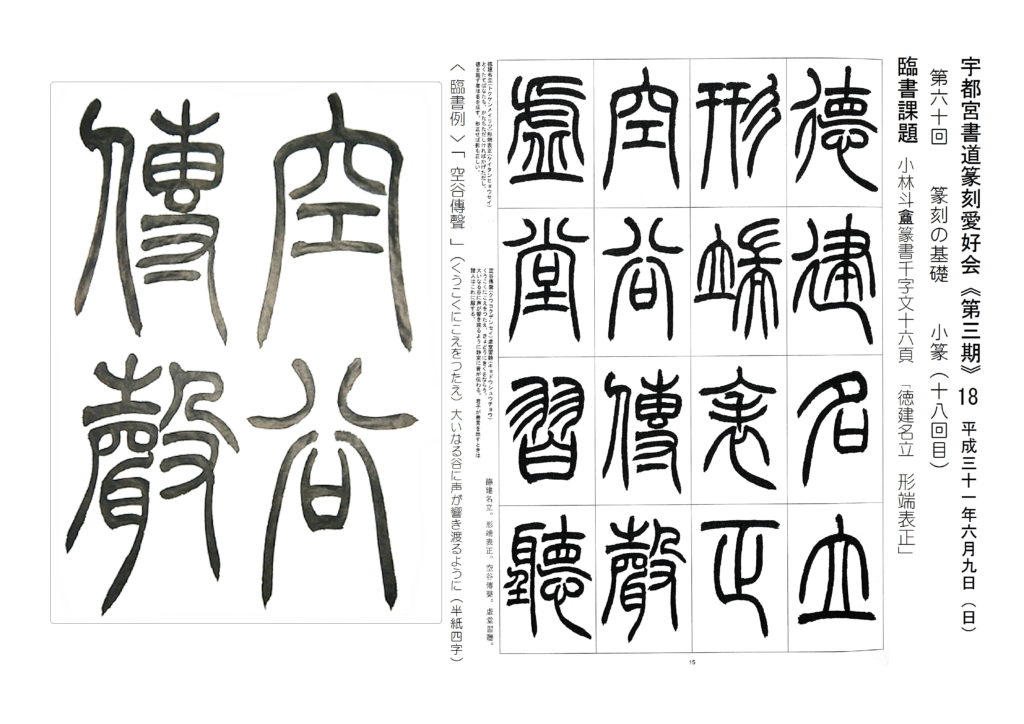

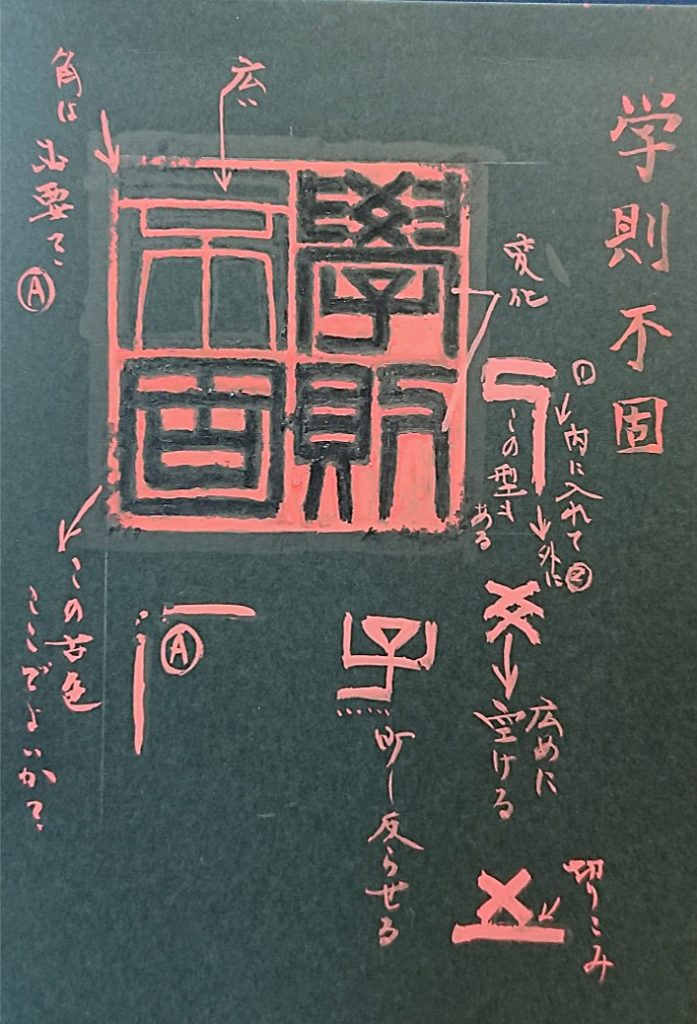

篆刻講座「干支印を彫ってみよう」テキスト(PowerPoint)を紹介します。

(矢印をクリックすると閲覧できます。)

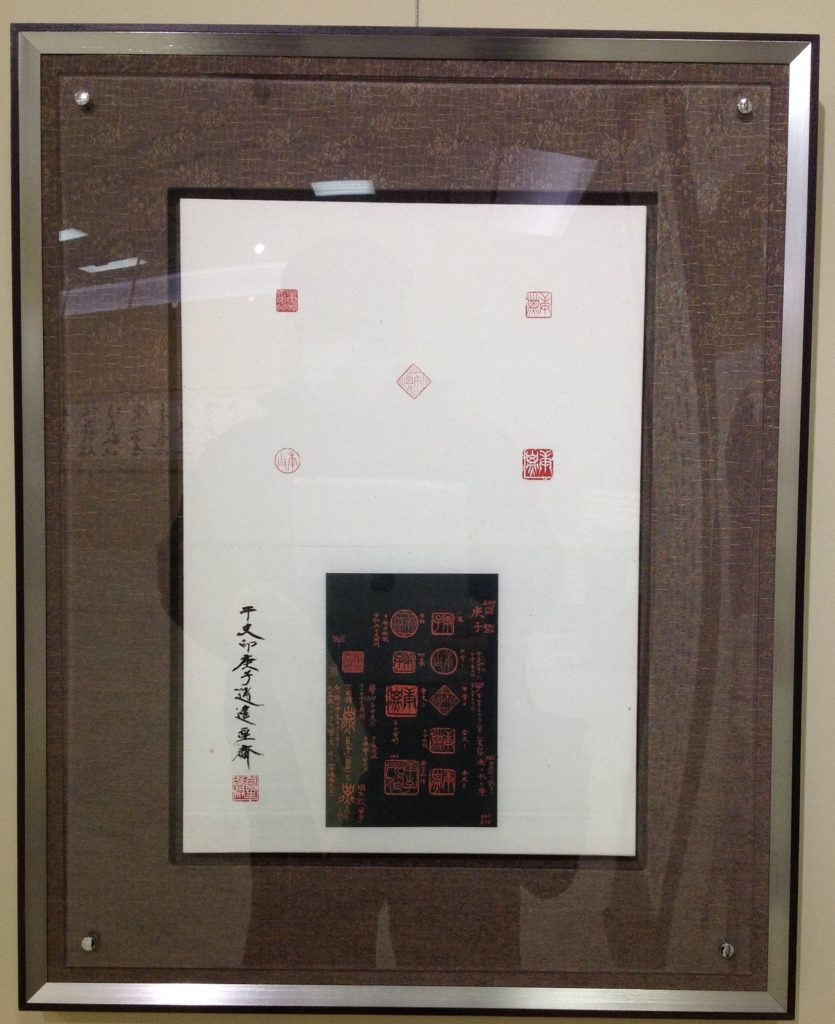

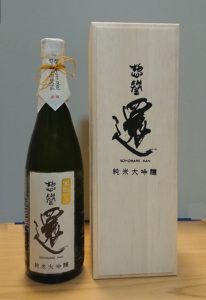

令和2年篆刻講座干支印でおしゃれな年賀状作り

[会場風景]

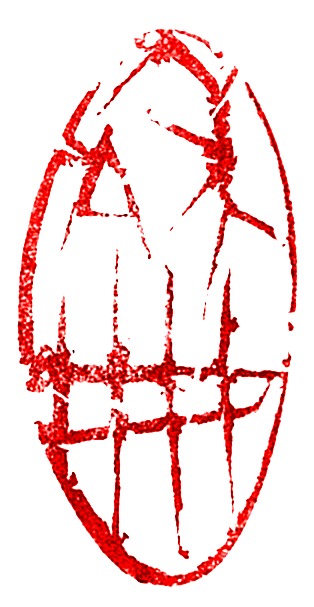

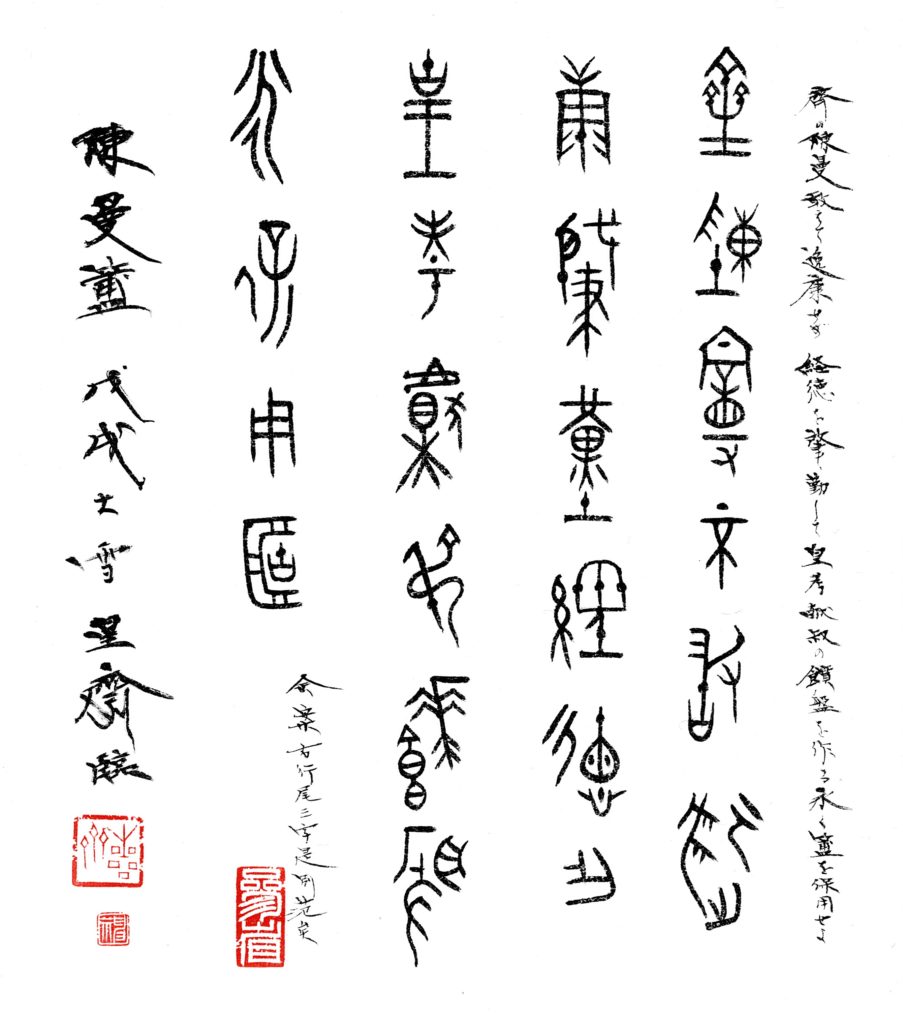

[参考印稿]

l¥.pptx

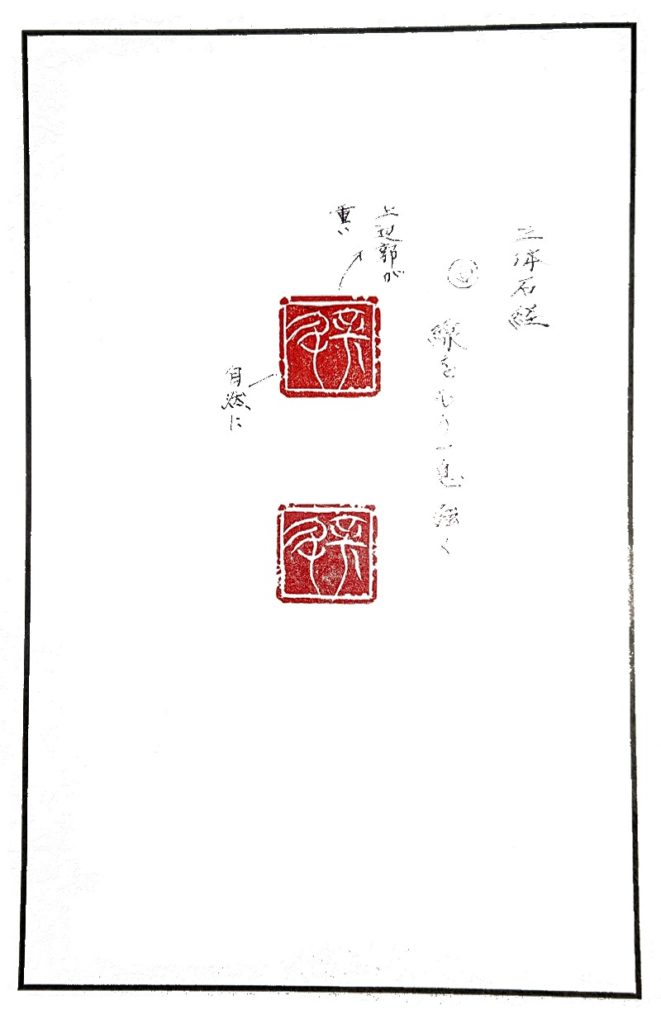

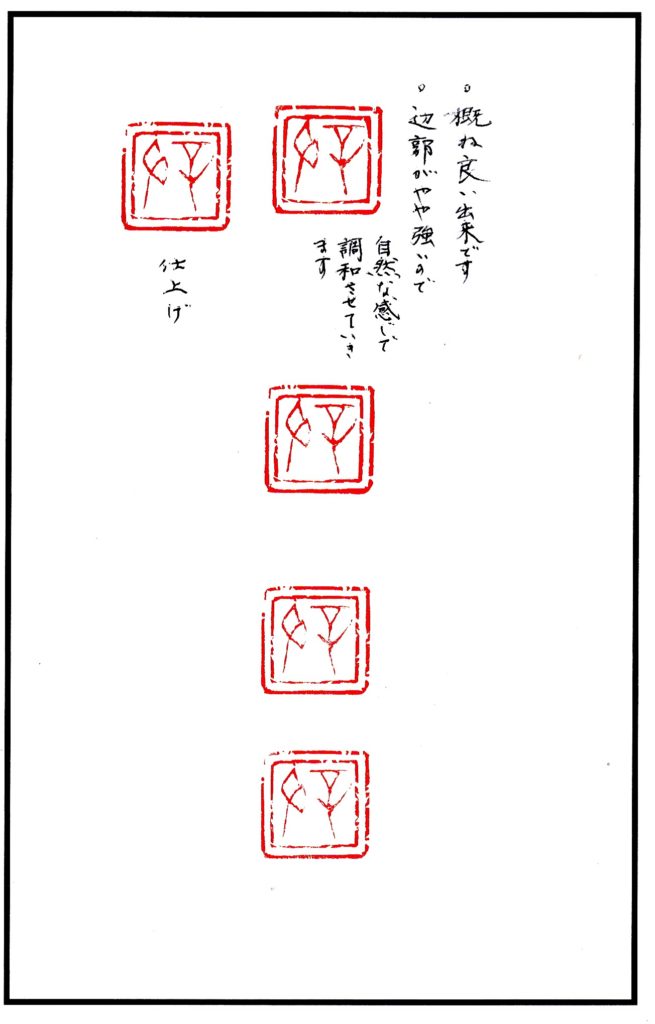

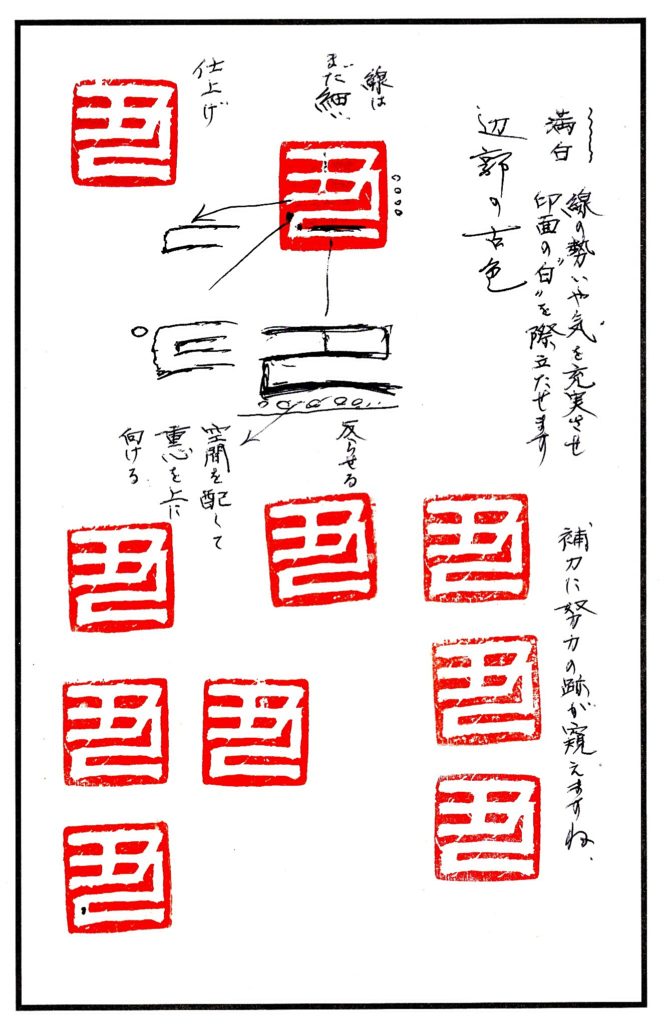

[受講者の印稿・印影と添削](例)