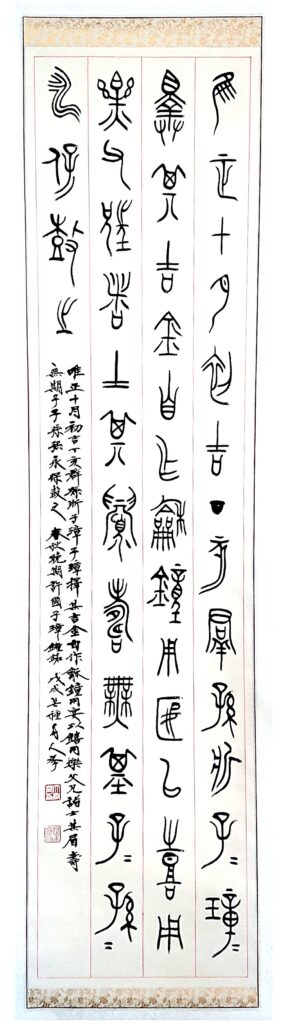

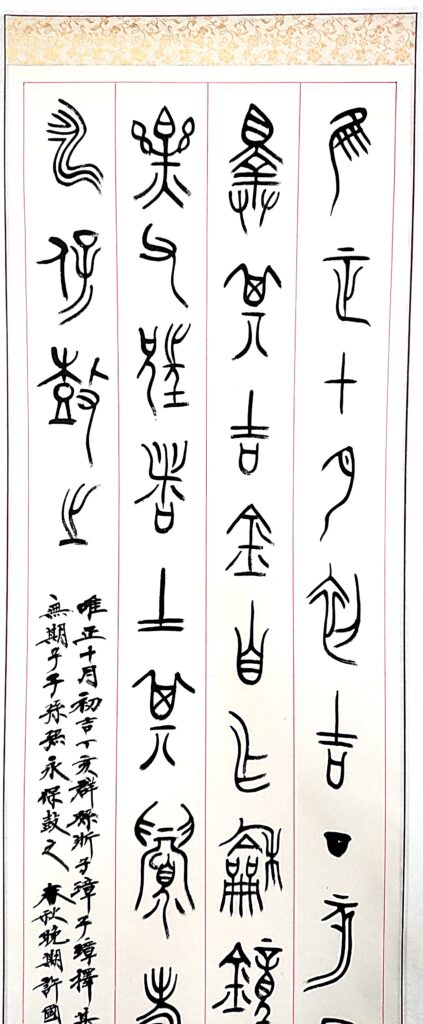

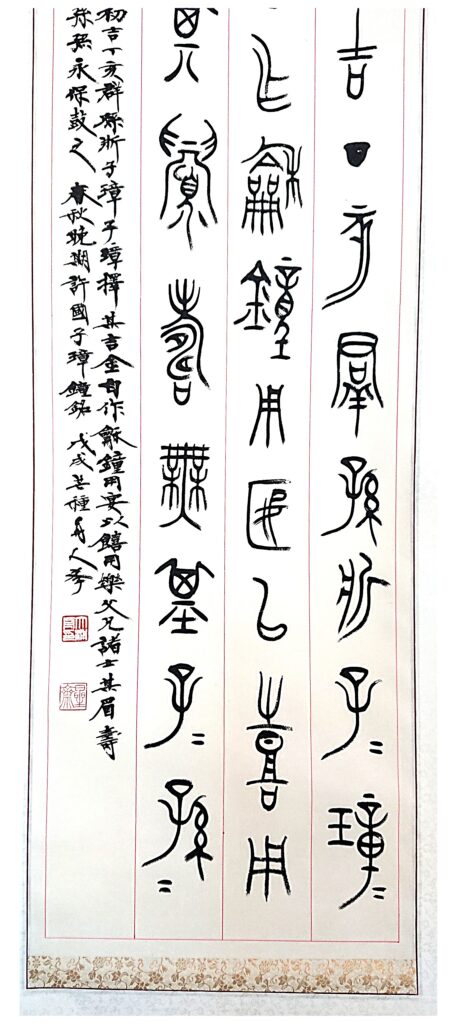

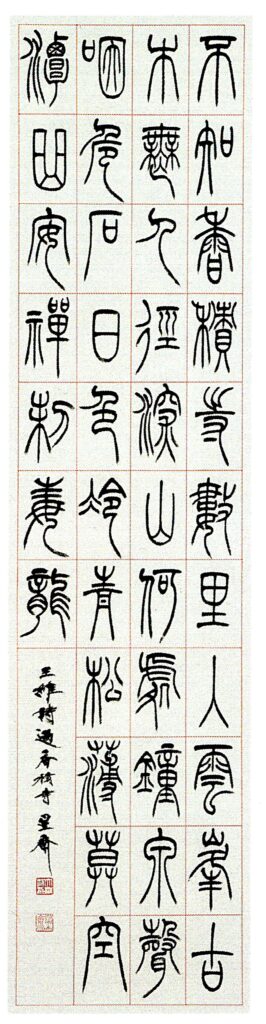

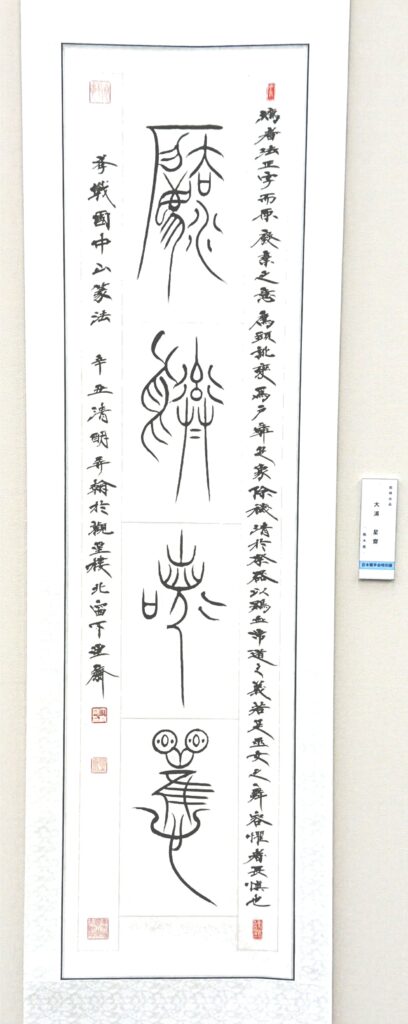

西周晩期の篆書 《蔡姞簋》の臨書です。

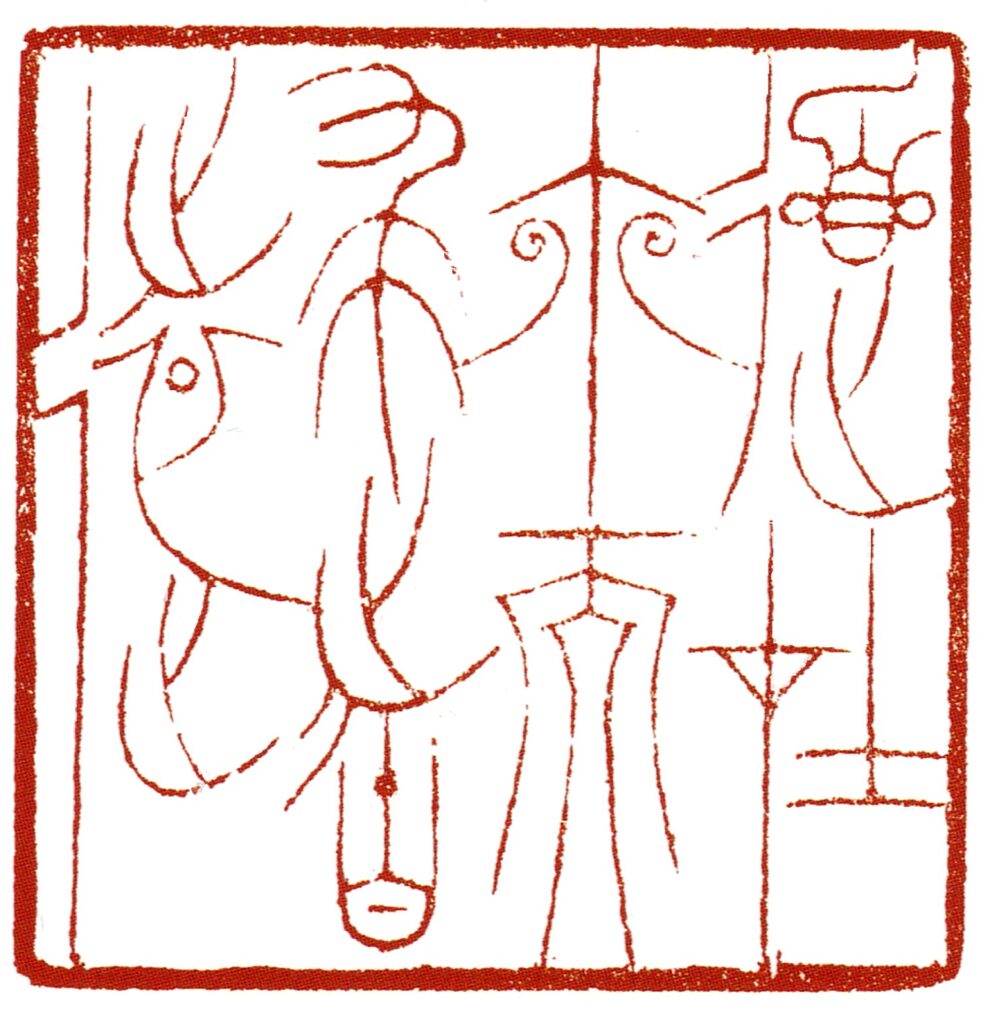

「道在邇」・「道在邇而求諸遠」(『孟子』離婁章句)二印を紹介させていただきます。

「道在邇」・「道在邇而求諸遠」(『孟子』離婁章句)二印を紹介させていただきます。

人がとるべき道は、決して遠くにではなくすぐ近くにあるもの。しかし、往々にしてそのことに気づかずこれを遠くに求めてしまいがちです。

道在邇而求諸遠。 道は邇きに在り、而るにこれを遠きに求む。

事在易而求諸難。 事は易きに在り、而るに諸を難きに求む。

人人親其親、 人人其の親を親とし、

長其長而天下平。 其の長を長とせば、而るに天下平らかなり。

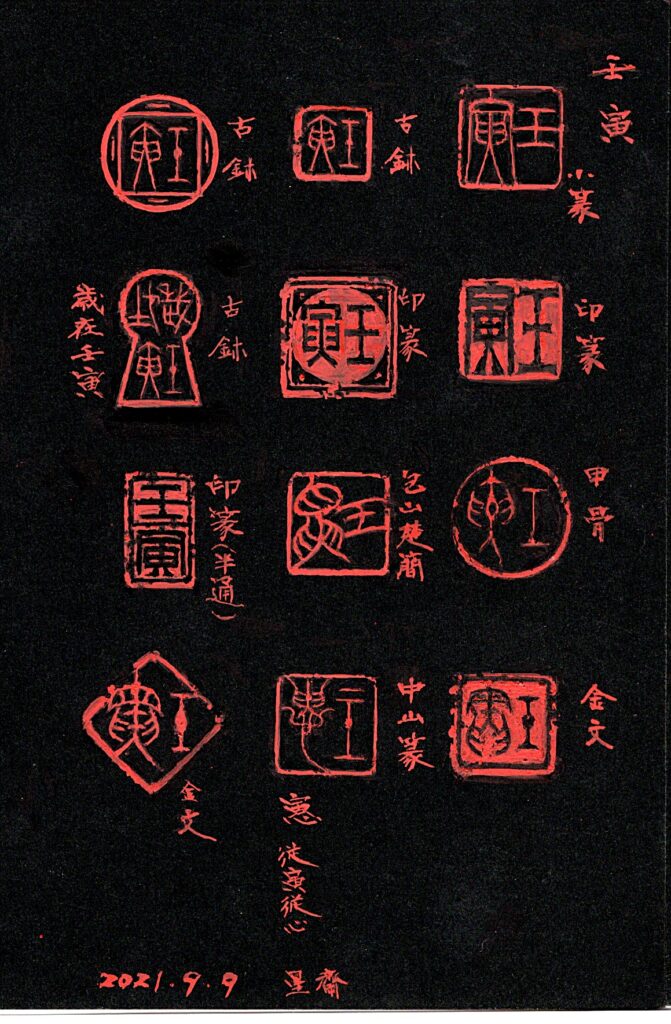

小篆 54㎜×54㎜

中山篆 40㎜×40㎜

なお「邇」は「爾」とも表記するが共に通ずる字である。白川静著『字統』には「邇」の用例について次のように説明している。(部分)

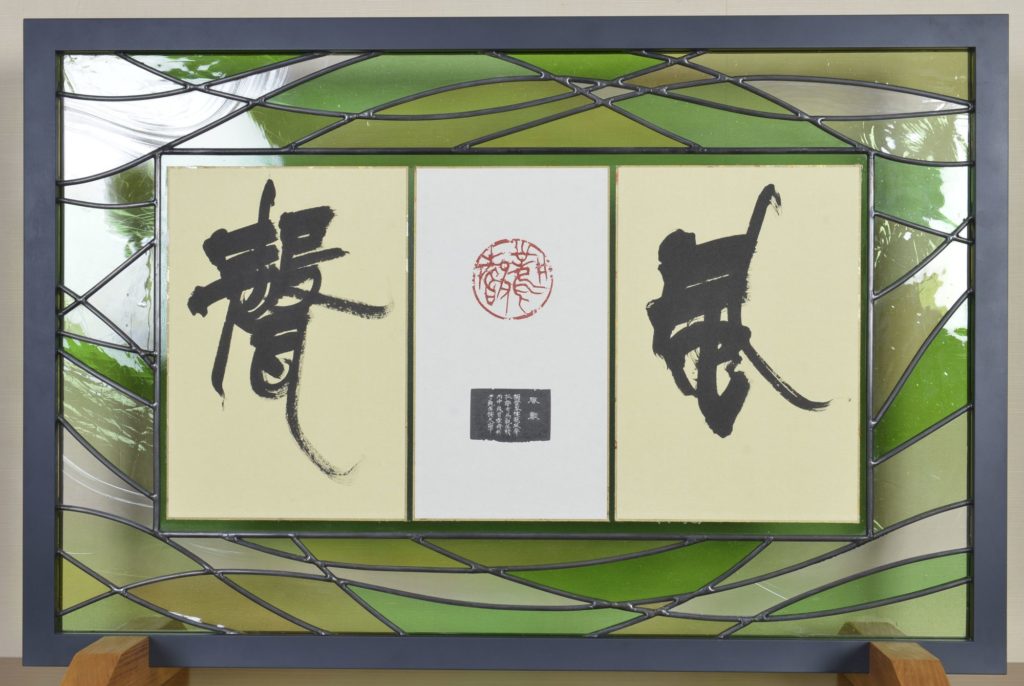

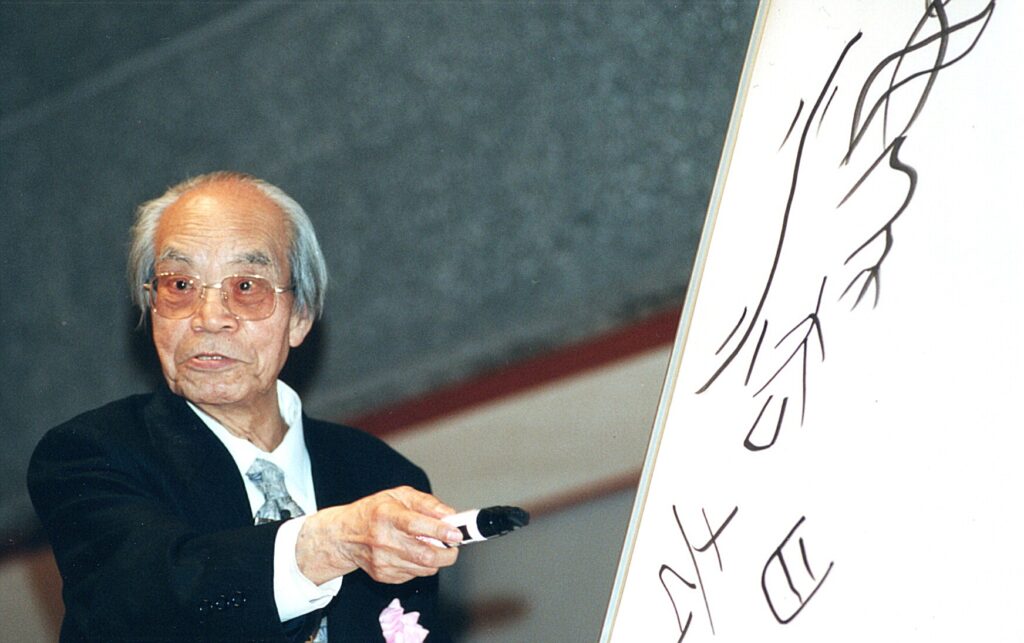

漢字学の泰斗《白川静》先生のために刻した印です。

漢字学の泰斗、白川静先生のために刻した印を紹介します。

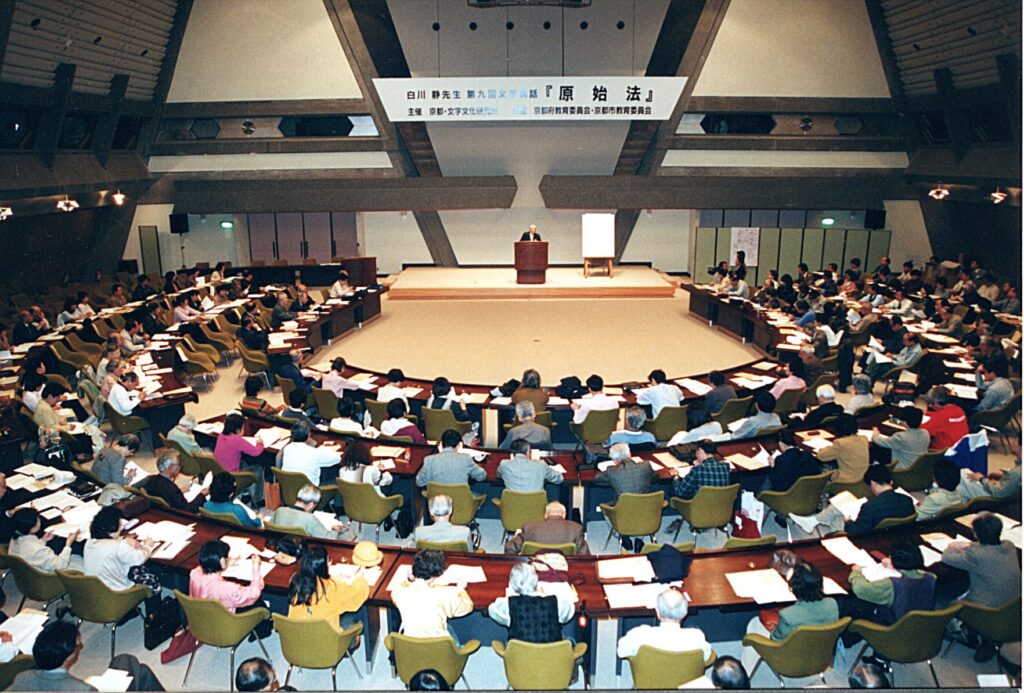

もう随分前になります。白川静先生が文字文化研究所(初代理事長は中田勇次郎、現在は改編し日本文字文化機構と改称)の理事長であった時分、常任理事の宇佐美公有さんは漢字普及委員会を立ち上げ、子供たちに漢字の魅力と正しい理解を普及させるための教材作りに取りかかりました。その際、小生が宇佐美さんからその委員会の副委員長にとのご推挙をいただいたのは恐縮の至りでした。

この印はその頃、宇佐美さんが仲介に入り、白川静先生のための印を刻すようにとの命を賜り制作したものです。恐れ多いご拝命に終始緊張した仕事でしたが、奇をてらうことなく、品格を出せればと念じたことを思い出します。

21㎜×21㎜

この写真は宇佐美さんからご提供いただいたものです。

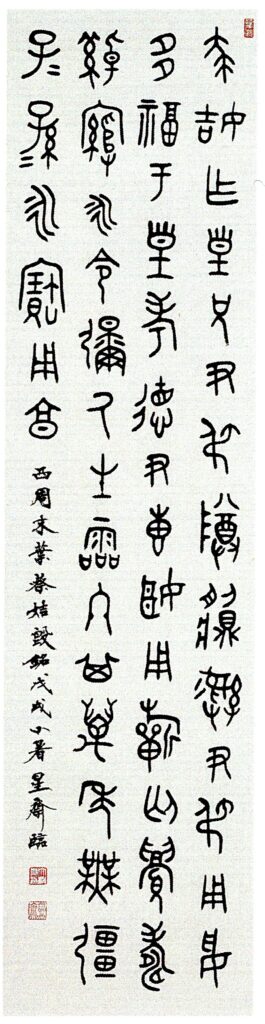

王維詩「過香積寺」 香積寺(こうしゃくじ)を過ぐ

王維詩「過香積寺」 香積寺(こうしゃくじ)を過ぐ

この詩は王昌齢が詠んだとする説(『全唐詩』・『文苑英華』)もありますが、ここでは『唐詩選』などに従い王維詩として筆を執りました。

王維(『旧唐書』699年 – 759年)

香積寺は西安市に現存する中国浄土宗の祖庭(宗祖もしくはそれに近い僧が宣教し埋葬された地)です。安史の乱や文化大革命で荒廃に曝されましたが、その後再興成り現在に至っています。香積寺と称すようになったのは唐の中宗の神龍2年(706年)以降で王維がこの詩を詠んだときは長安の名刹として知られた存在でした。

この詩の情景を辿ると、王維は香積寺の伽藍に入ったのかについては判然としません。香積寺に特別の関心を示すわけでもなく(不知香積寺・深山何処鐘)、むしろ伽藍には立ち入らず、寺から離れたひとけのない川の淵に暫し座禅をくみ己の内面に巣くう煩悩や世の乱れに対する怒り苦しみを鎮めようとする王維の姿を髣髴とさせます。いかに名刹との名声があろうとも、王維にとっては深山遠くに聞く鐘(深山何處鐘)、険しい岩に水流の砕け散る音(泉聲咽危石)、陽に青松が冷ややかに浮かび(日色冷青松)、いつしか暮色に染まっていく淵のほとりこそが(薄暮空潭曲)、世俗と離れ静かに己に対峙できる場なのだとおもいます。したがって、あえて香積寺には向かわず傍をよぎることにしたのであって、「過」を訪れる意と解することには首肯できない気がするのです。

旧作のご紹介です。「仰観宇宙之大 俯察品類之盛」

王羲之の蘭亭序からとった、白文印「仰観宇宙之大 俯察品類之盛」をご紹介させていただきます。名文として知られる蘭亭序ですが、この部分はその中でも特に美しい表現といえます。実はこれは易経繋辞上伝にある「易與天地準。故能彌綸天地之道。仰以觀於天文。俯以察於地理。是故知幽明之故。」[易は天地と準(なぞら)う。故に能く天地の道を弥(び)綸(りん)す。仰(あお)いで以て天文を観、俯(ふ)して以て地理を察す。是の故に幽明の故(こと)を知る。] を典拠にしています。また、王羲之が詠んだ蘭亭詩の中の五言詩には「仰望碧天際 俯磐緑水浜」という似た表現があり、王羲之の老荘思想を根底にした解脱、達観の心境を読み取ることができます。今回の作品は、その「解脱・達観」に「気満・清澈」のイメージを加えた表現を試みたものです。

仰ぎては宇宙の大なるを観、俯しては品類の盛んなるを察す

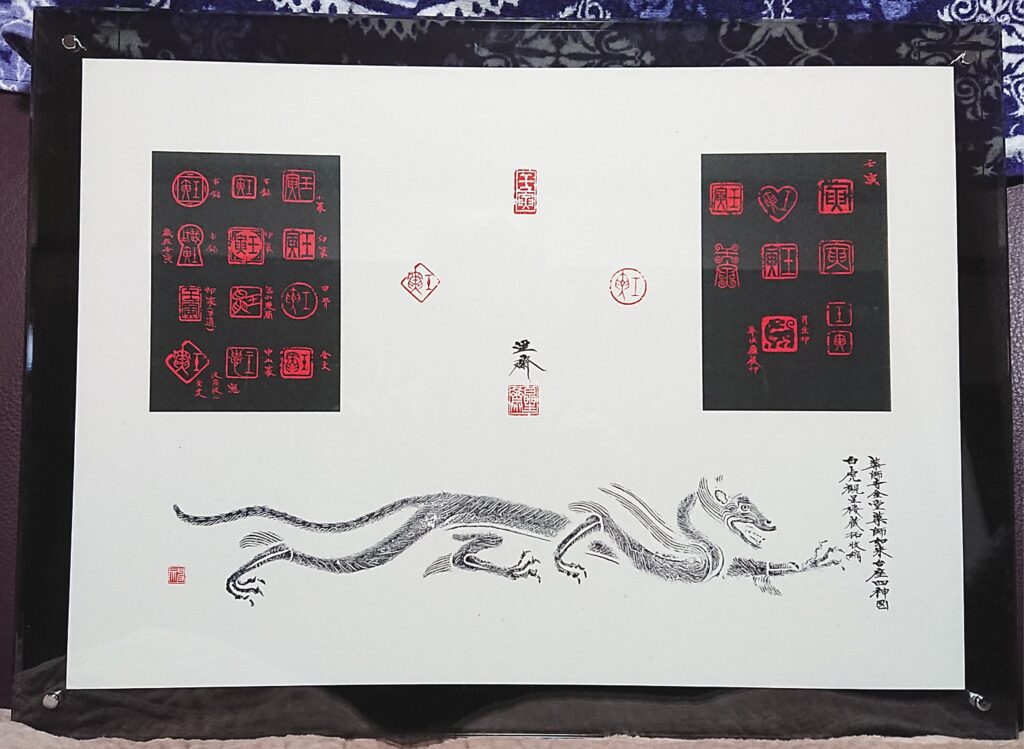

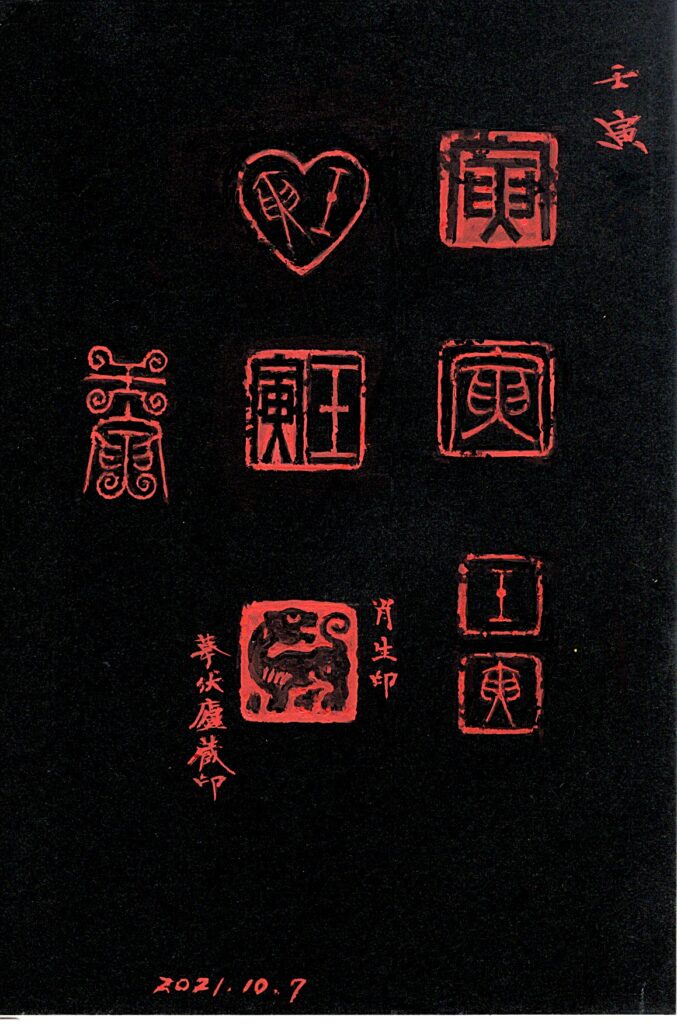

干支印「壬寅」の印稿と作例のご紹介です。

拙作のご紹介です。「灋(法)彝」 (彝に法る)

「灋彝」 (彝に法る)

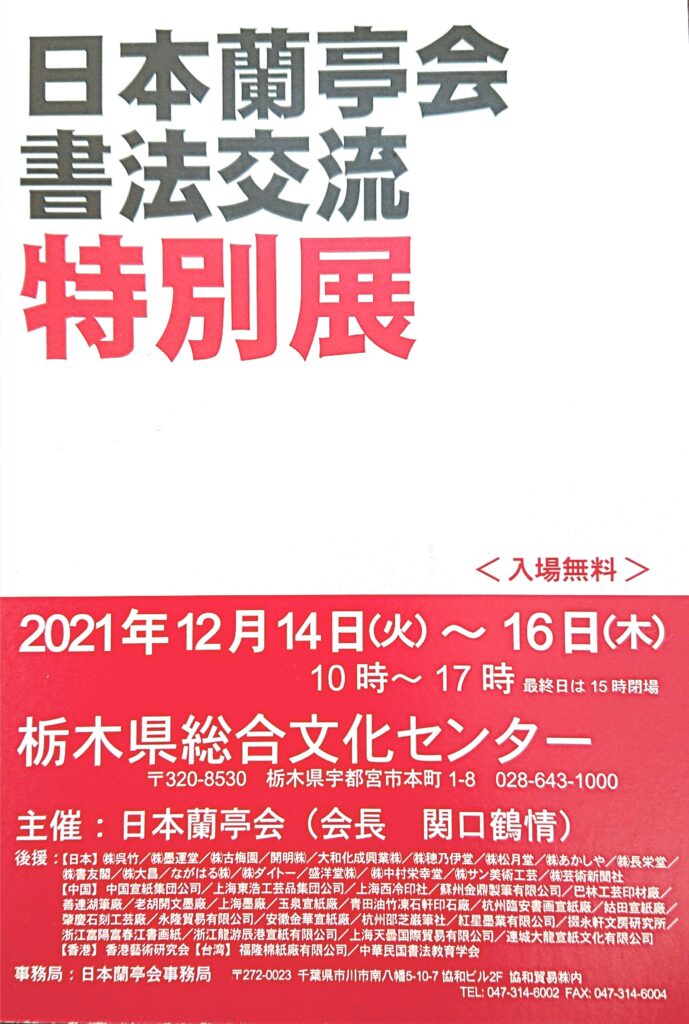

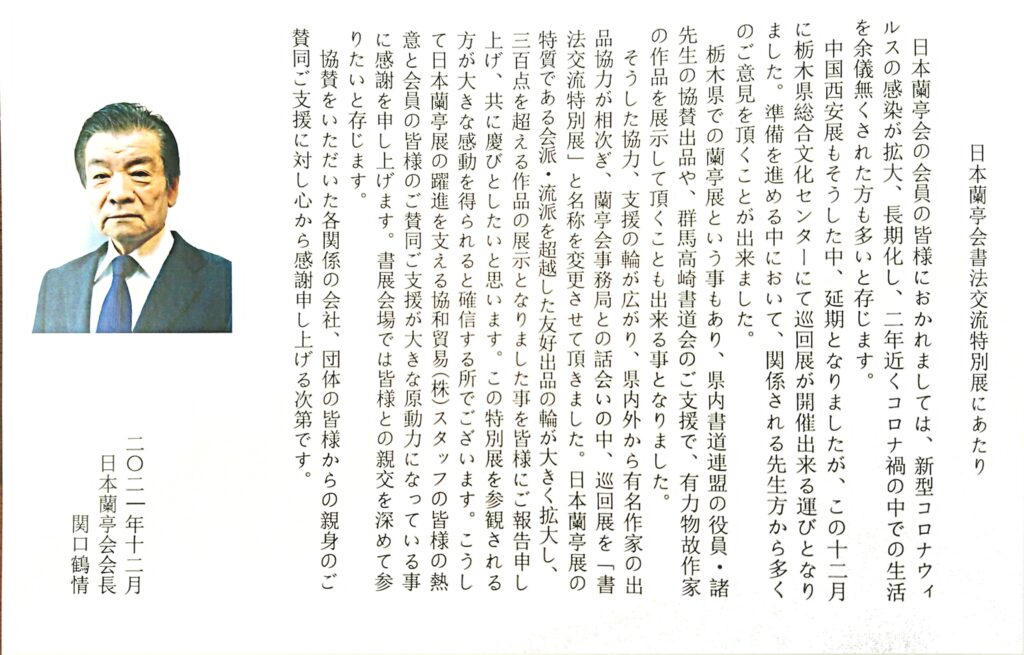

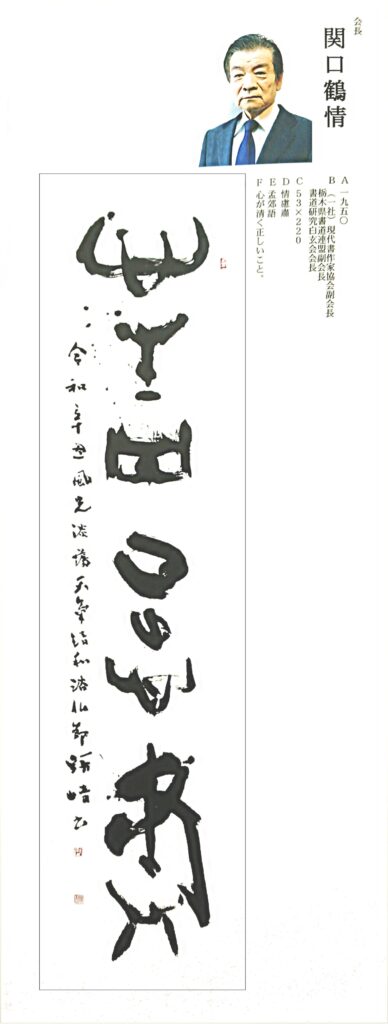

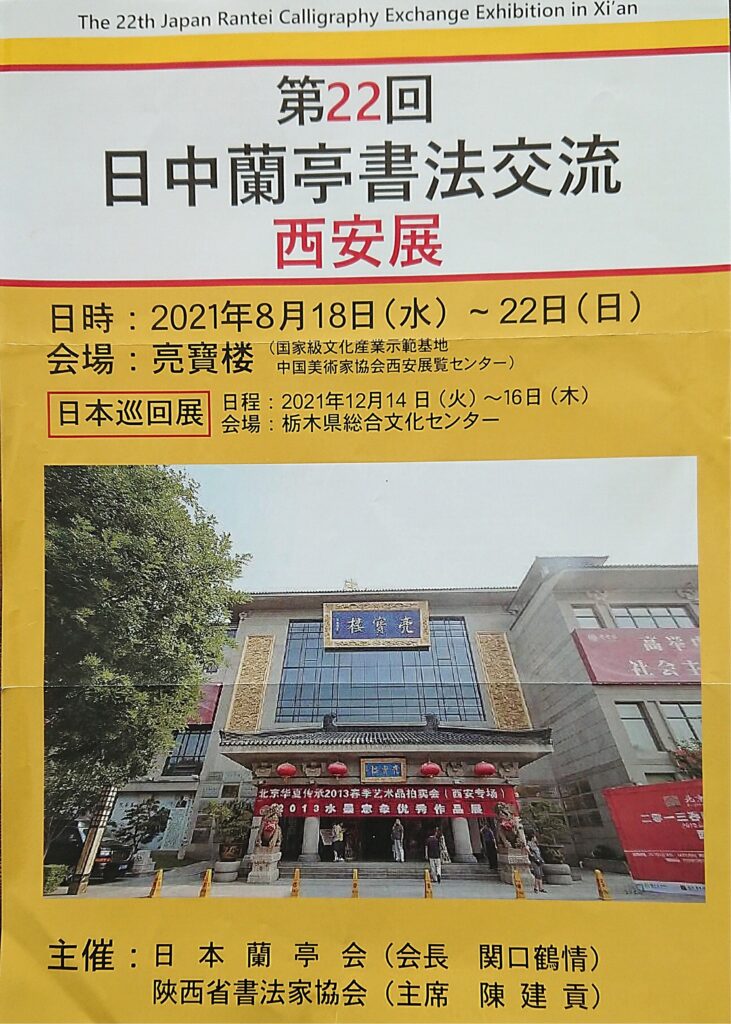

日本蘭亭会書法交流特別展(日本展)が開催しました。

日本蘭亭会書法交流特別展(日本展)が開催しました。この展覧会は当初、8月18日~22日にかけて中国陝西省西安市において西安展を開催する予定だったものが、コロナ禍により来年の8月に延期となったため、日本巡回展として予定されていたものが先行して実施されるものです。

新たに就任した関口鶴情会長は、会長の地元でもあり、これまで中国と台湾と書法友好交流の歴史を重ねてきている栃木県の県都宇都宮市を巡回展の開催地とし、自らが副会長の要職にある栃木県書道連盟の全面的な協力のもと開催にいたりました。

私の作品もご紹介させていただきます。

「法彝若懼」 (彝に法るは懼のごとし)

日中蘭亭書法交流日本展が明日14日から栃木県宇都宮市で開催されます。9:30開幕式 10:20ギャラリートーク

第22回日中蘭亭書法交流 日本展

2021年12月14日(火)~16日(木)

栃木県総合文化センター(宇都宮市本町1-8)

※ 西安展はコロナ禍を避けるために来年2022年夏に延期となる予定です。

12月14日(火)

9:30 開幕式

10:20 ギャラリートーク(特別出陳について 3人による解説)

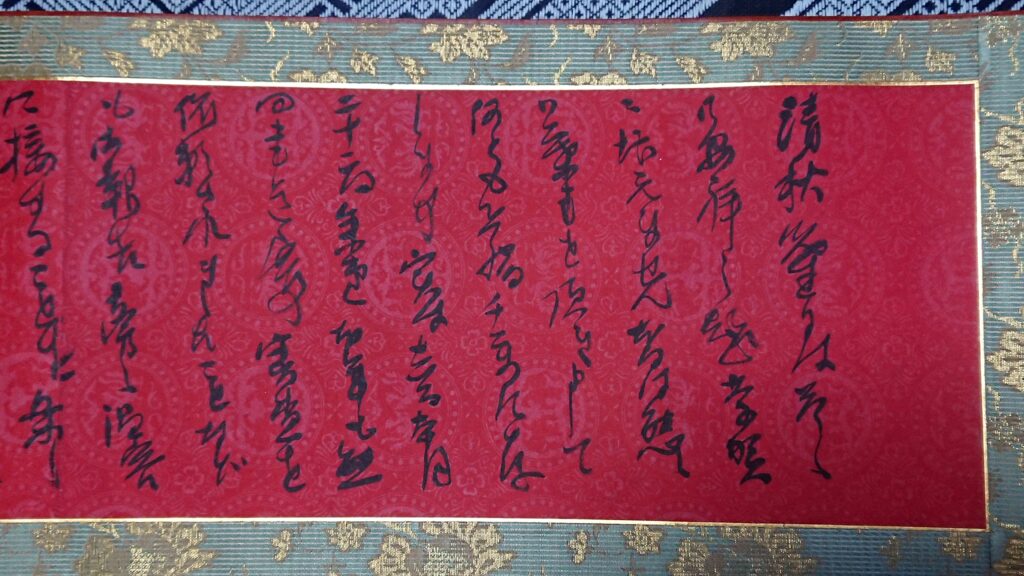

◎私も解説を担当いたします。対象は『木村知石堅山南風宛書翰』です。現在は拙齋の有に帰した名品です。木村知石が日本芸術院賞を受賞する4年前に、日本芸術院の常務理事堅山南風(日本画壇の重鎮)に宛てた書翰。仕立ては巻子表装で本紙は240㎝、全体では3m20㎝を超える大変見事なものとなっています。今回は、解読を含めた解説をいたします。

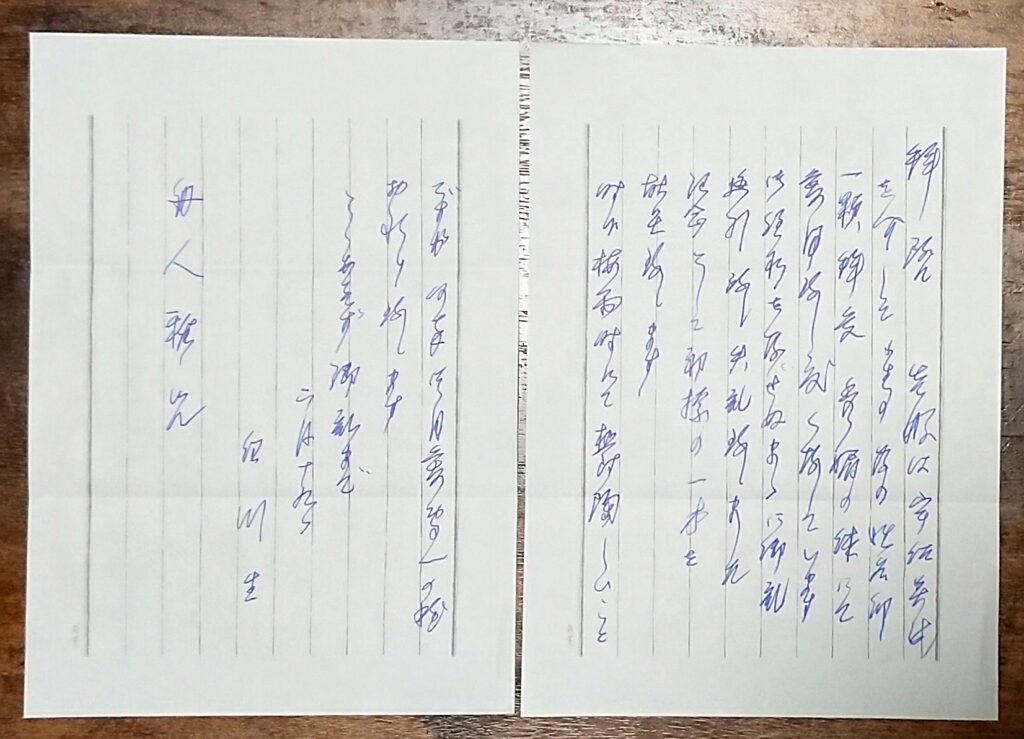

『木村知石堅山南風宛書翰』冒頭部分を紹介します。