SNS上で、甲骨文「人」と「刀」の筆順問題についての投稿を拝見する機会がありました。漢字の字源についての魅力はとても豊かで奥が深いですね。その魅力を発信続けておられる先生の投稿です。少しばかり興味を持ちましたので、僭越ながら管見を記してみようと思います。

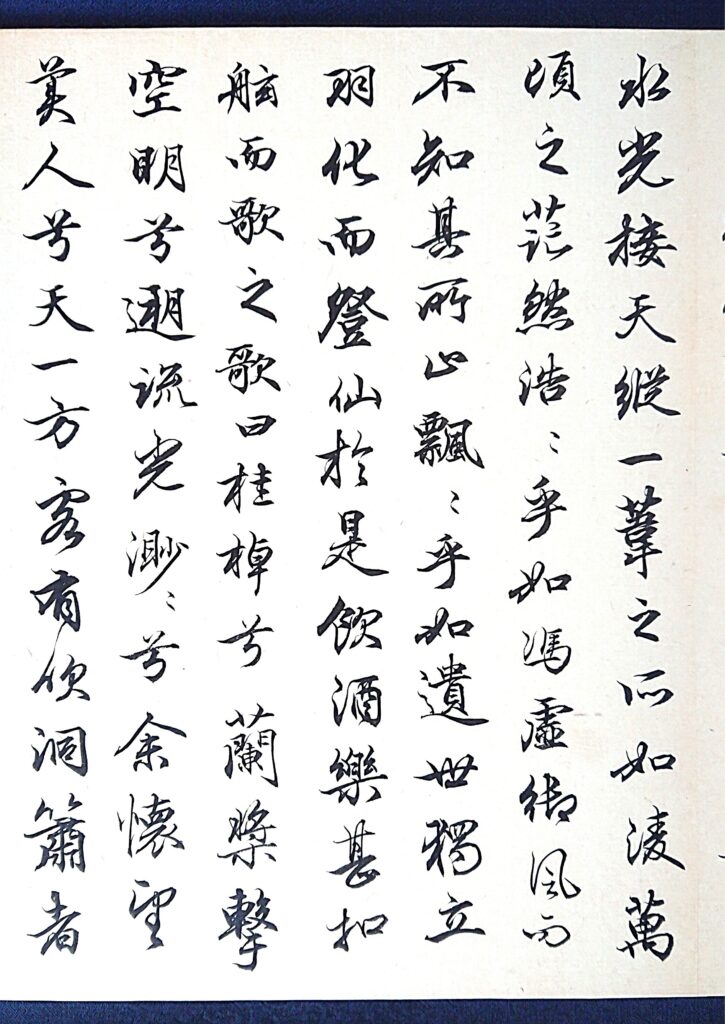

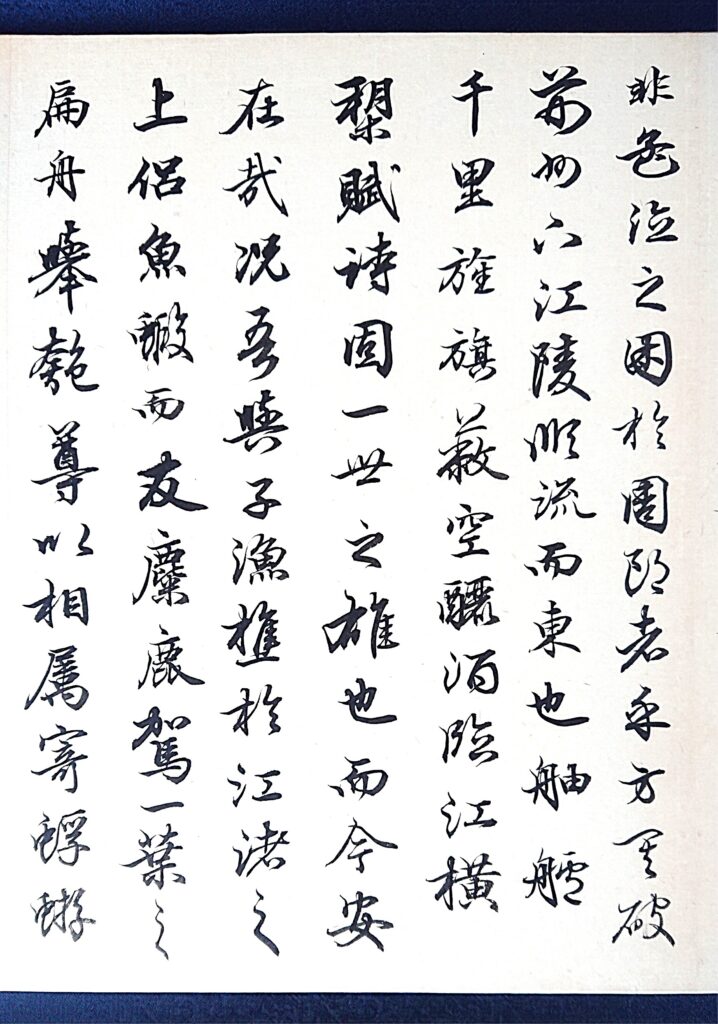

「人」の字形は側身形を表したもので、頭部・肩・腕・背・腰・脚を単純化した2画の線で構成します。一方、「刀」は扁刃の器で刀身と柄(口金・握環)をやはり2画で表わします。

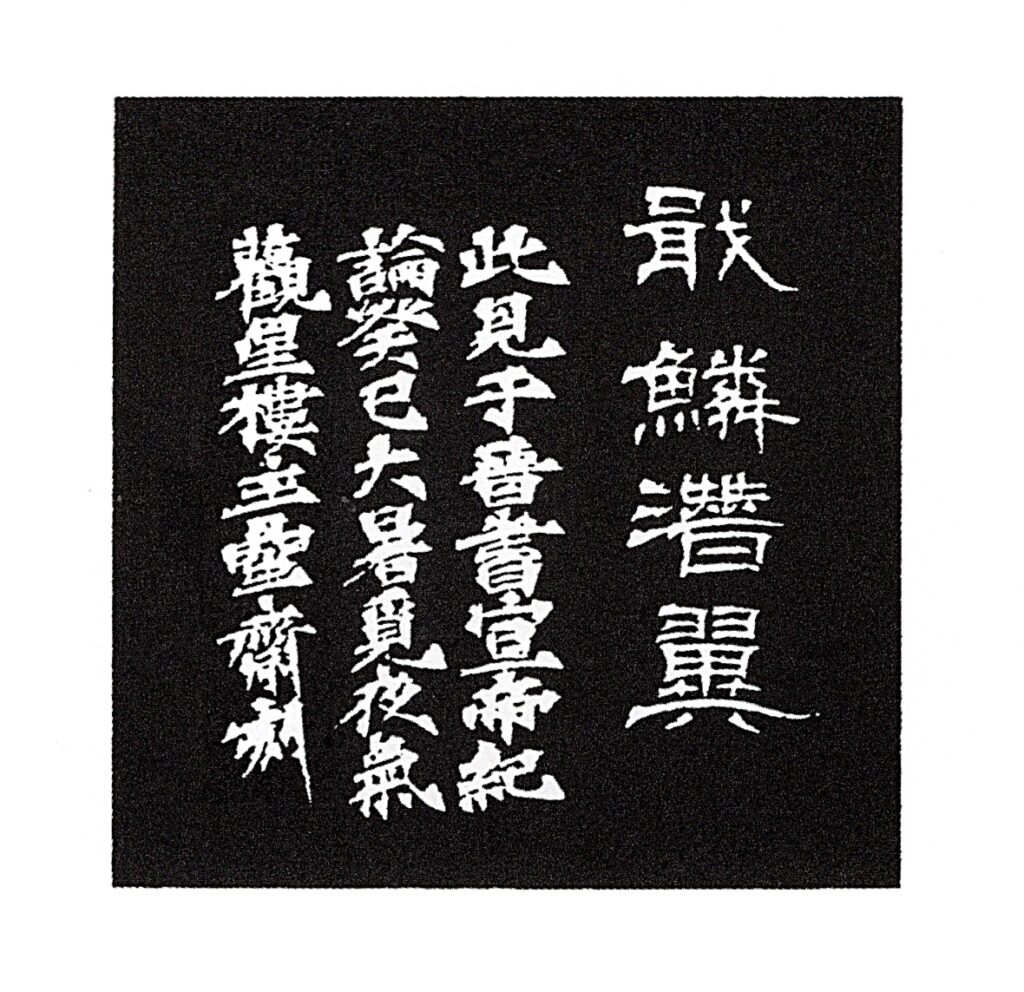

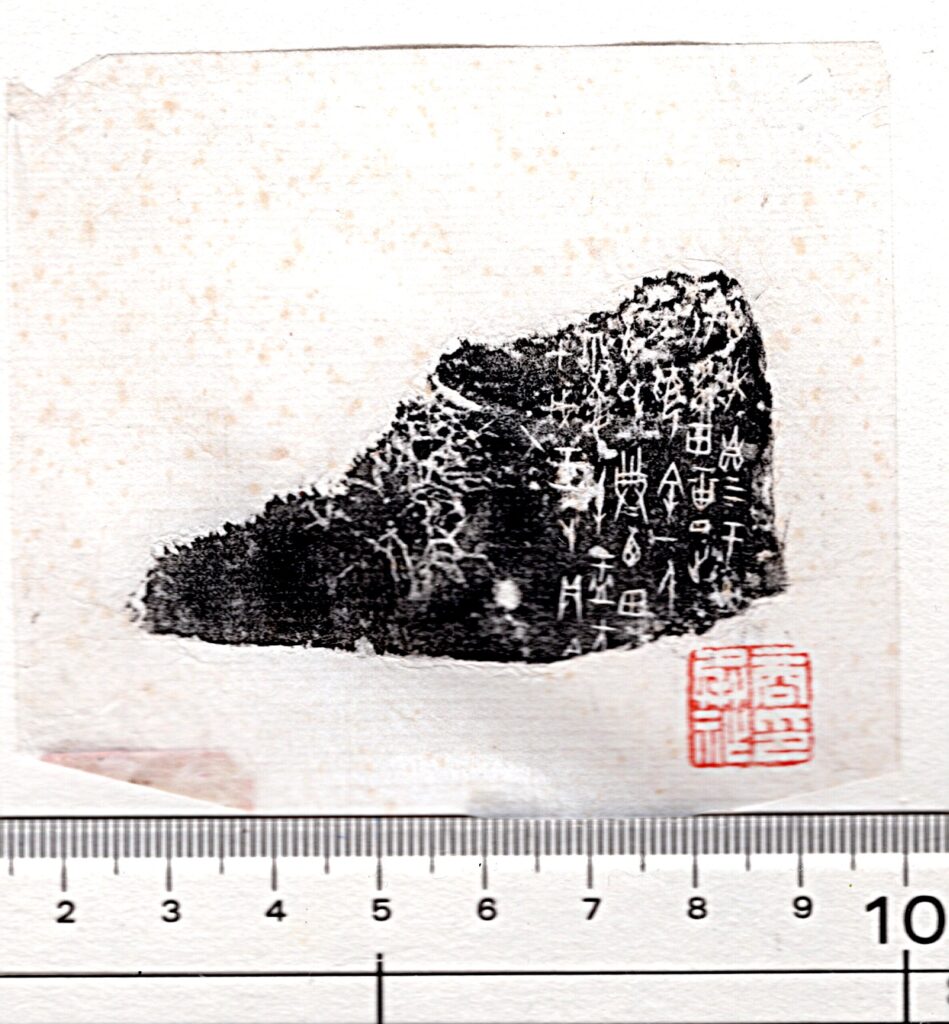

甲骨文は神に対する王の卜占とその記録ですが、犠牲として使われた祭獣の亀甲(腹甲)や牛の肩甲骨などの硬い骨に、鋭利な刀器で刻みつけ、上から下へ(縦書き)、しかも字粒を数㎜の大きさに刻すという制約に縛られています。そのため、甲骨以外の場での書写と異なり、直線化・単純省略化・刻順の効率化などの工夫を余儀なくされます。(㊟縦画を上から下へ、横画を左から右へ刻すとは限らない。折画は連続させず2回に分けて刻す可能性も高い)

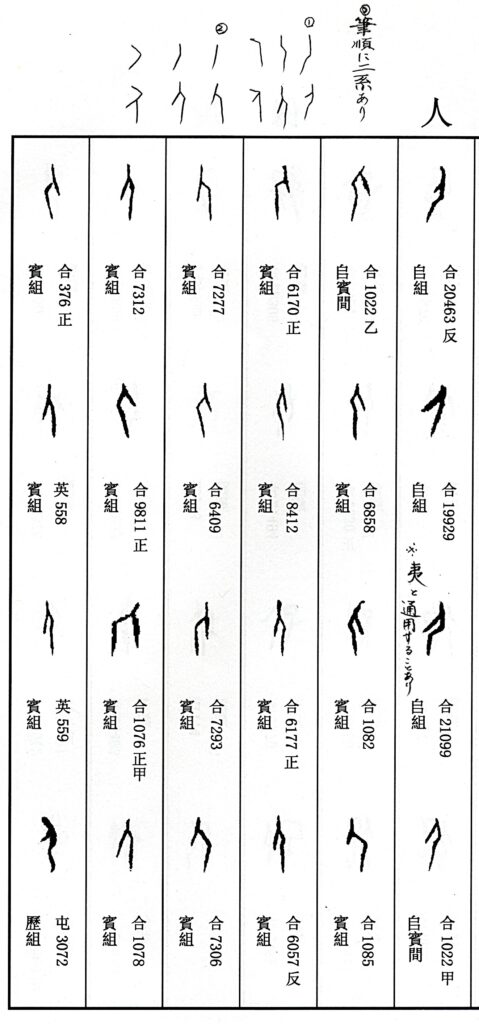

さて、本題の筆順についての問題ですが、先の投稿では、答えは正直わからないとしながらも、故宇佐美氏(文字文化研究所常務理事)の考え方を紹介し、「人」の筆順は頭部から腕にかけて1画、次にその中程から肩・背・腰・脚といっきに2画目とするとし、それに対して「刀」は柄から刀背にかけて1画、次に刃の部分が2画目としています。確かに、白川静先生は文字講話の際、壇上で模造紙にマジックで説明する「人」は私の記憶にある限りすべてこの筆順だったと思います。

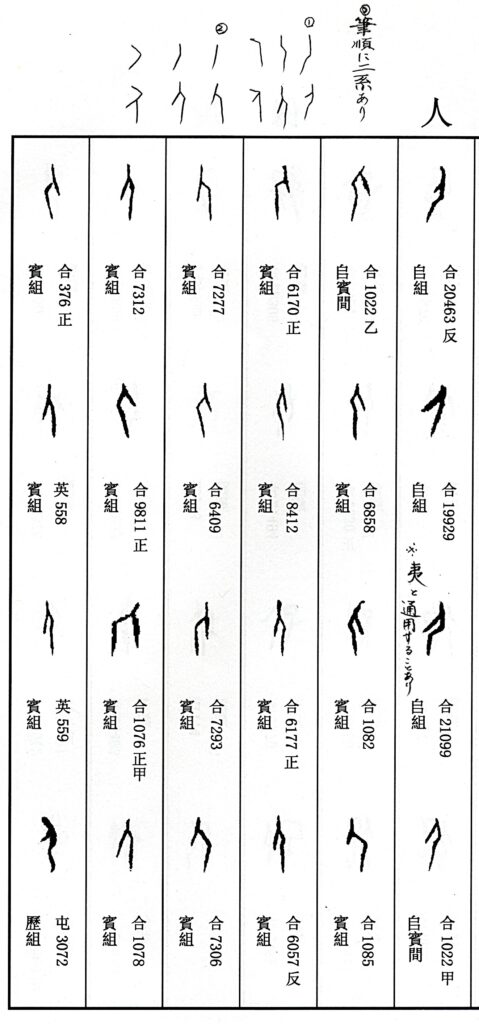

しかし、私見では「人」の筆順は2系あるように思えます。甲骨文の資料として拓影や「甲骨文編」、「新甲骨文編」を参照すると、董作賓による五期分類に関わりなく、先に挙げた筆順とは別に、「人」の頭からした肩・背・腰・脚といっきに1画、そして腕を2画目にという筆順が認められます。

「人」の筆順に2系存在するという事実は、「人」(人偏)を含む他の字例をみても確かめられますし、「▇(化の旁)」や「比」などはほぼ後者の筆順になっています。

つまり、「人」の筆順を一つに特定することには無理があるように思えます。

ちなみに、「人」と「刀」の区別は、筆順の違いによるのではなく、「刀」には必ず柄にあたる部分があり、それは右上からの短い斜線で表すという点であることにも触れておきたいと思います。

また、「召」「到」が本来「人」を構成素としているにもかかわらず「刀・りっとう」に訛変している点についてですが、「召」は人が天から降りる様で人の倒形で腕が重力で下がっているため「刀」と同形になったことが誤りの原因ですね。しかし、「到」については西周では「人」の姿をとどめているものの秦簡あたりにその端緒が見えるようです。

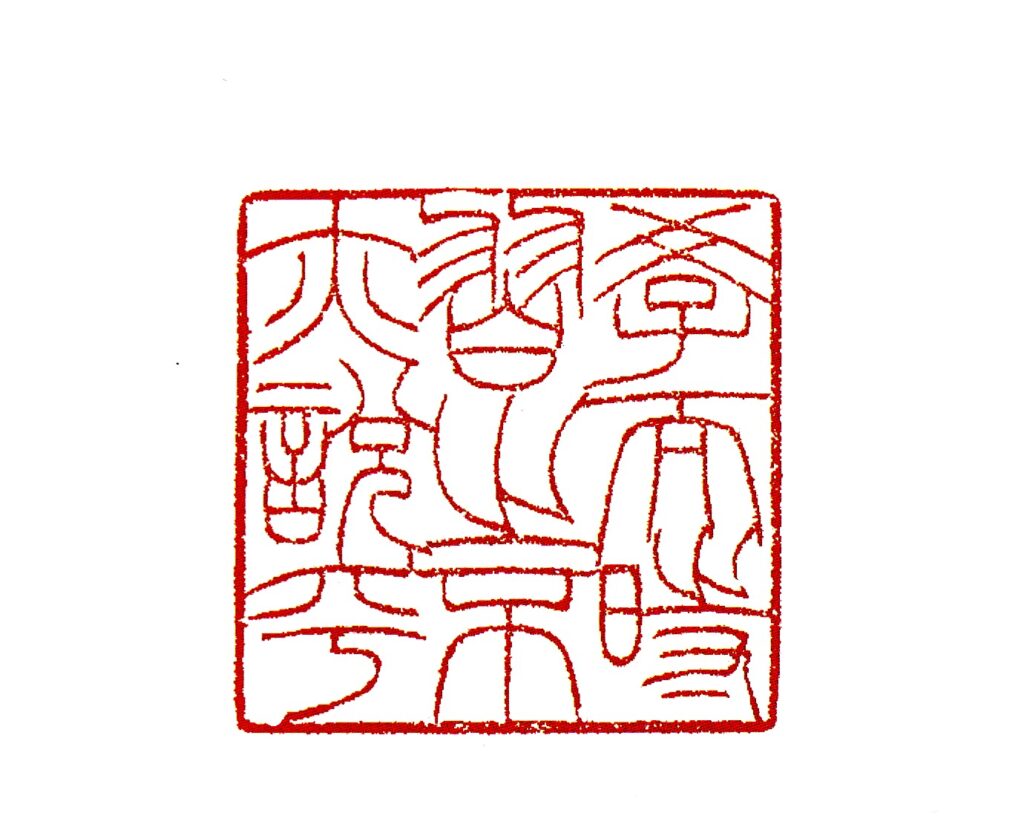

浅学管見ゆえの過咎を懼れずに記しました。「文字飲を解す」友としてご容赦ご指導のほどお願いいたします。

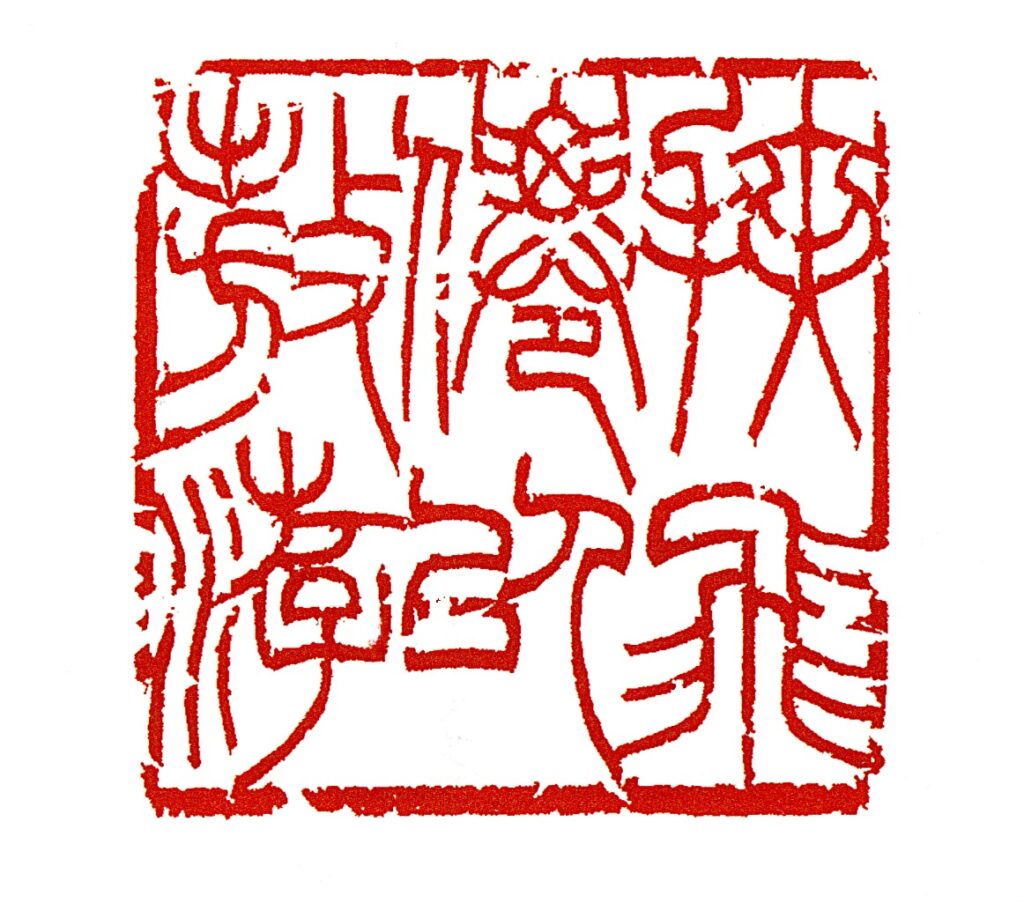

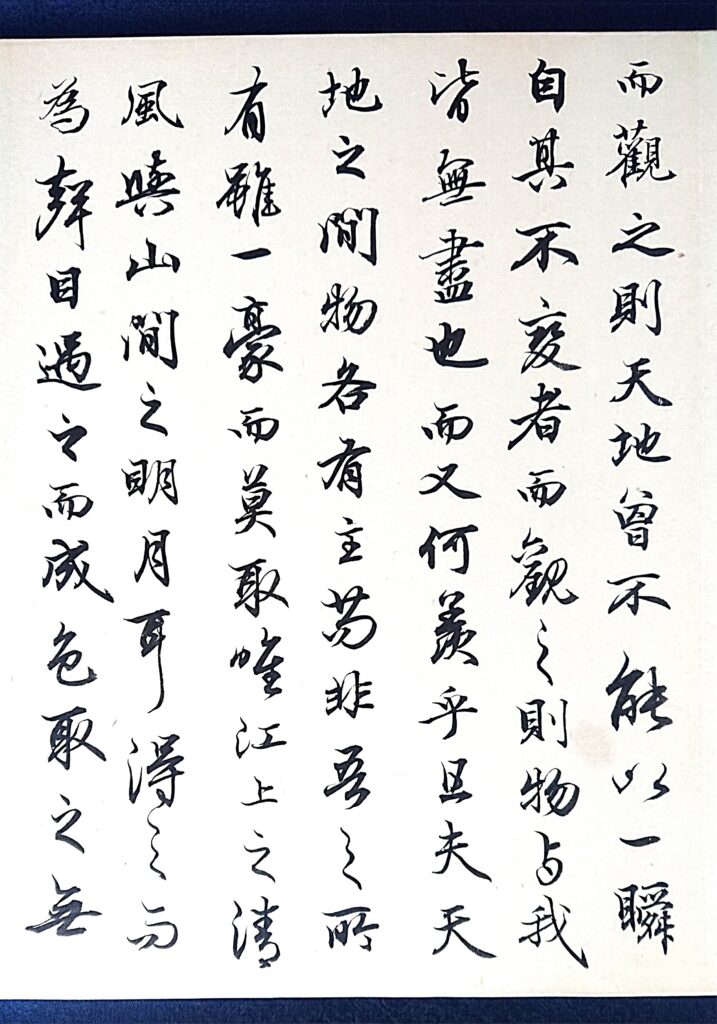

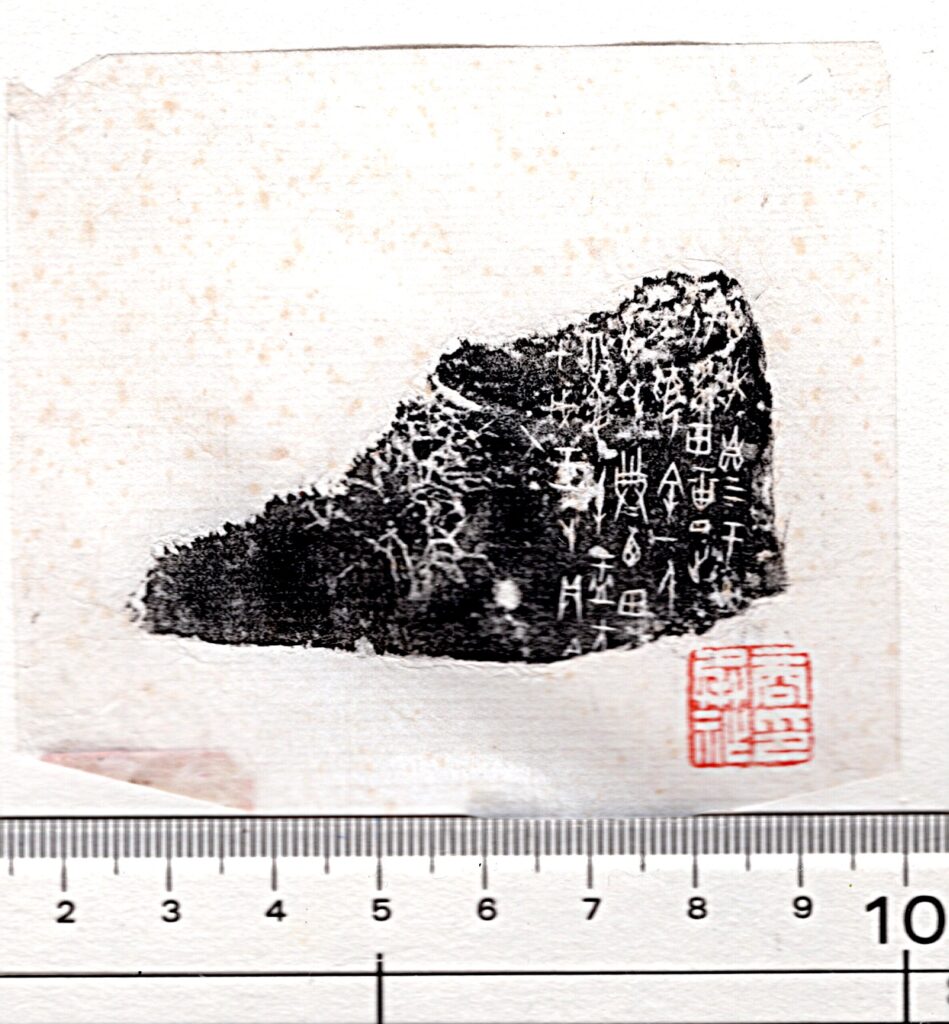

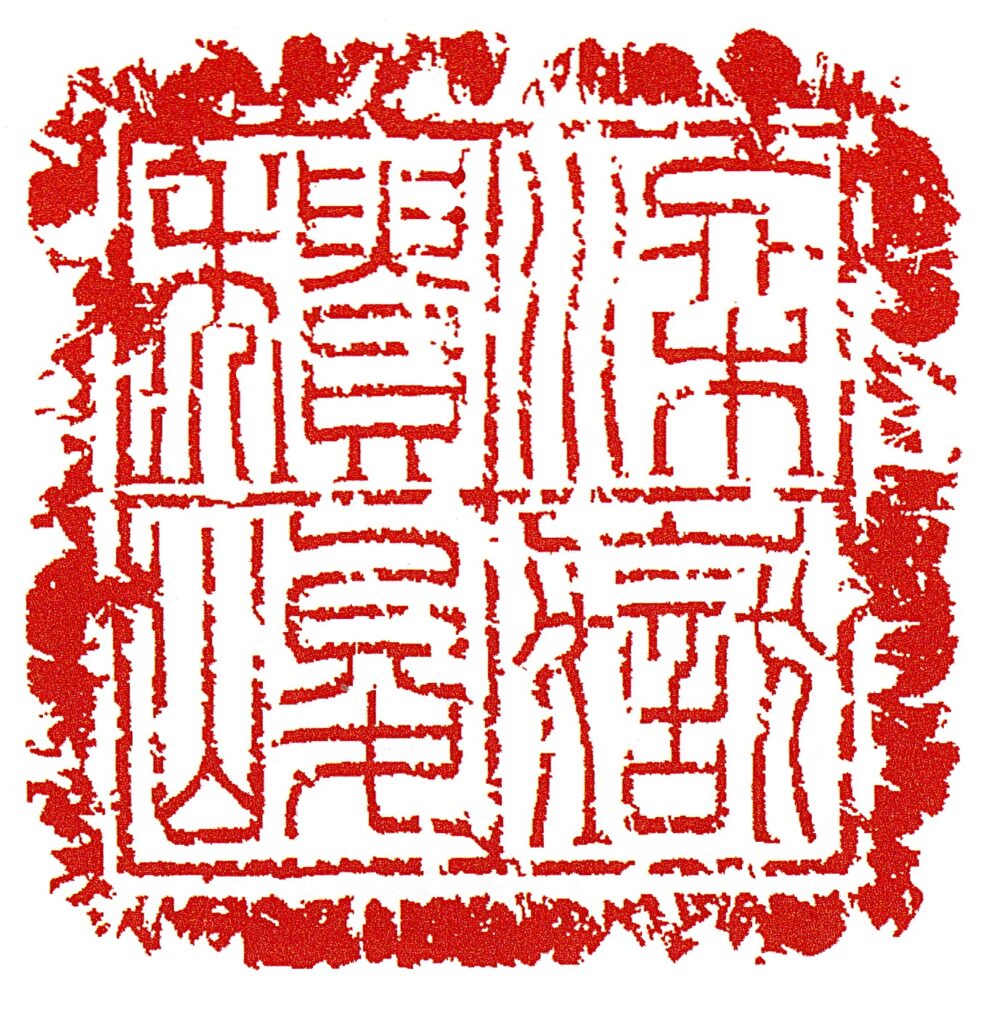

商承祚旧蔵甲骨片拓[観星楼(拙齋)蔵]

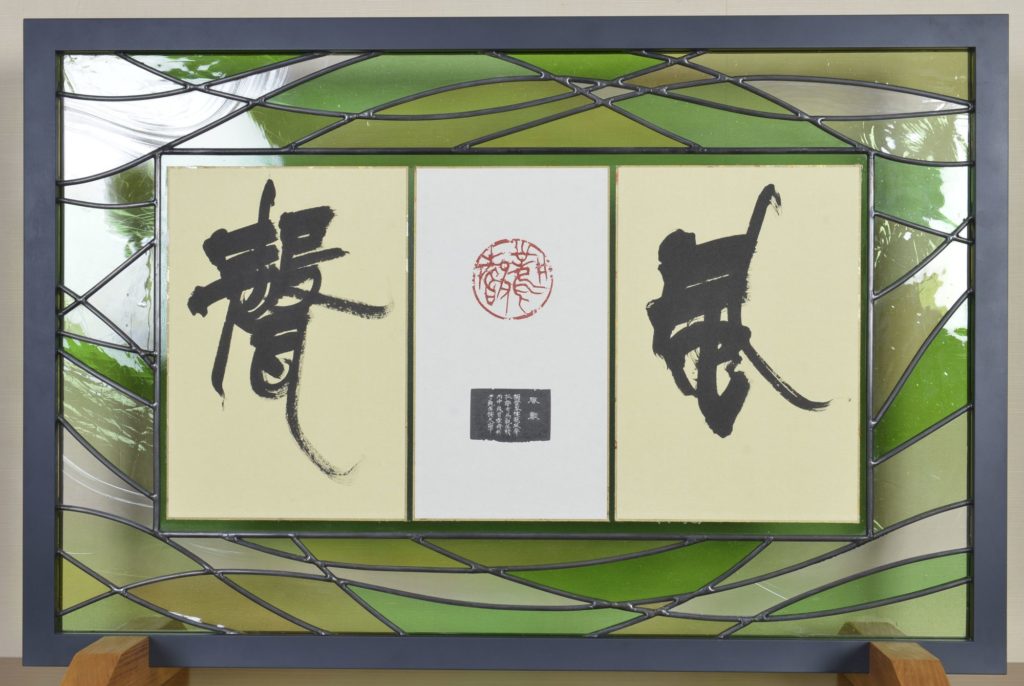

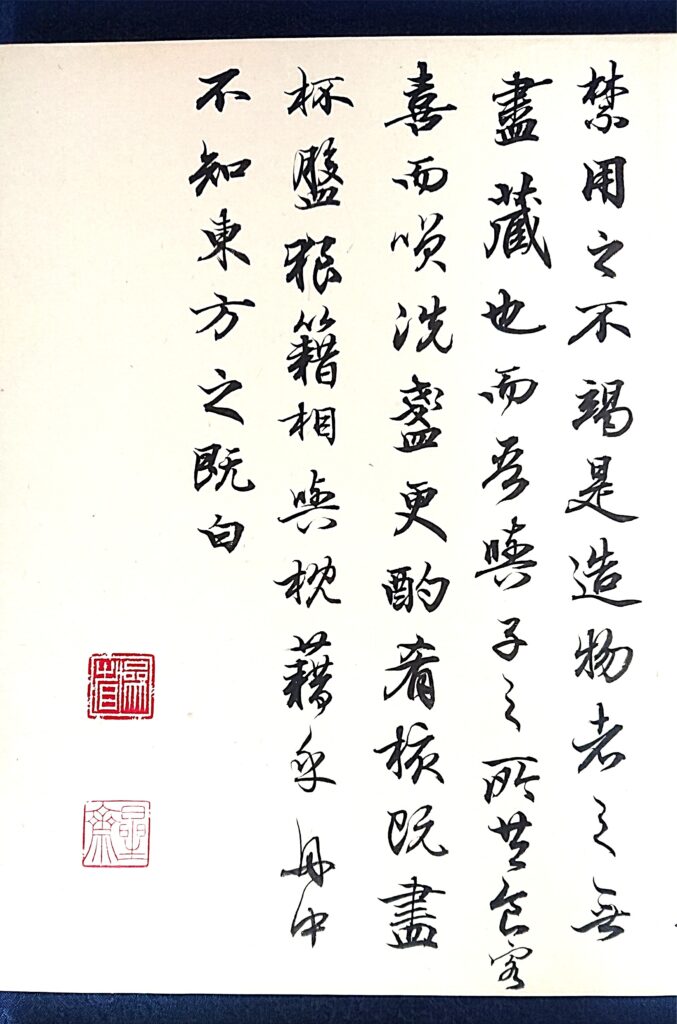

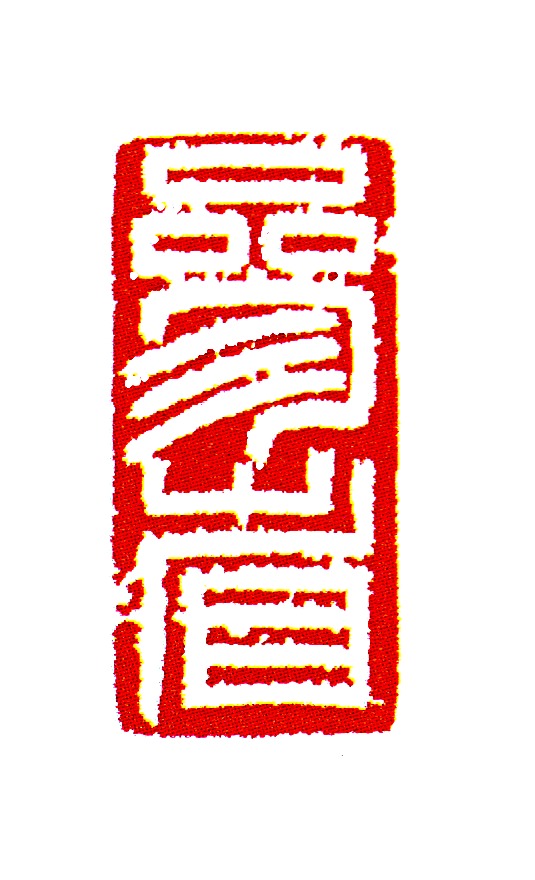

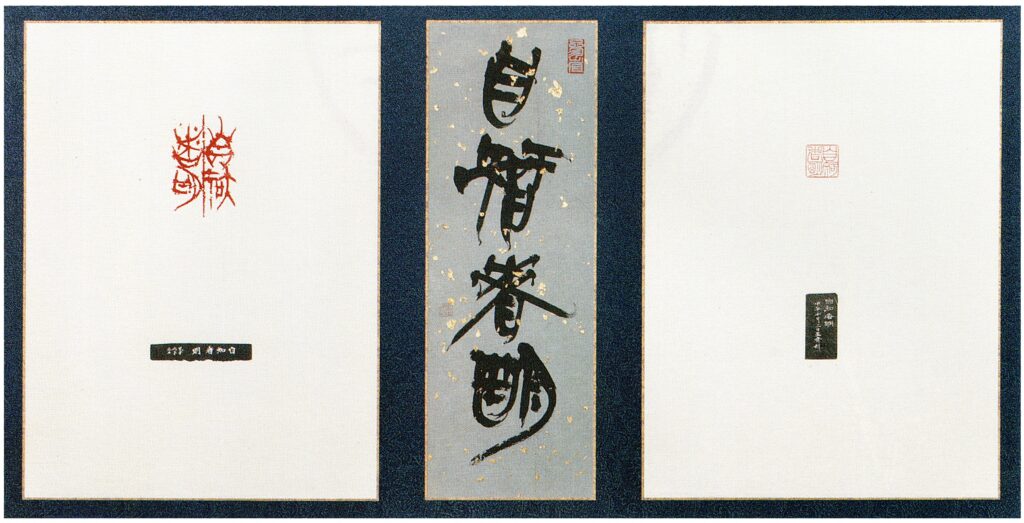

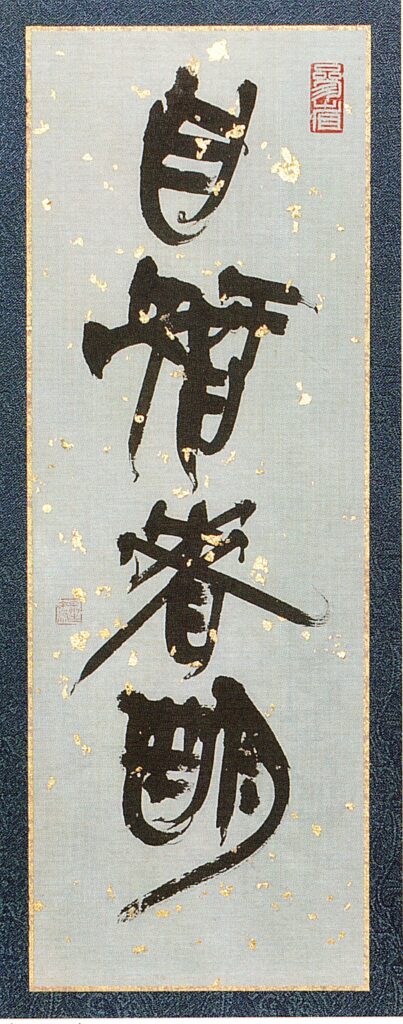

新甲骨文編「人」

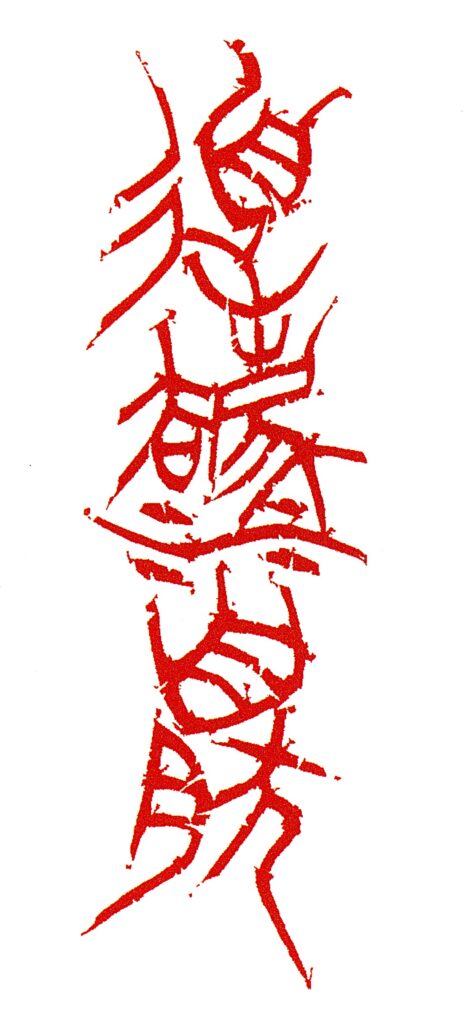

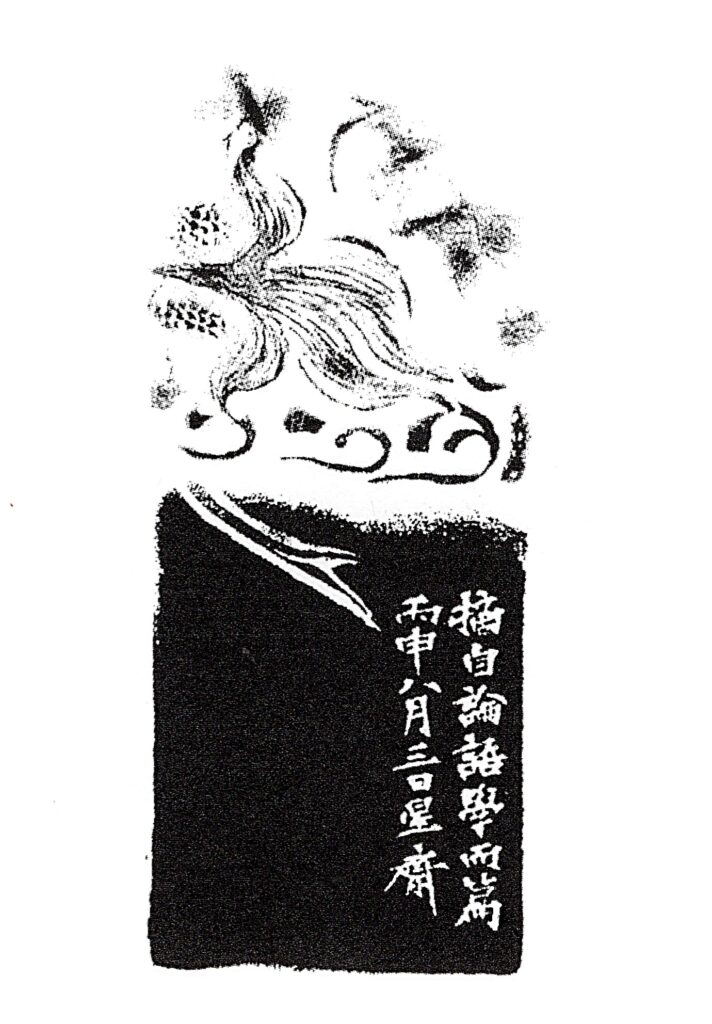

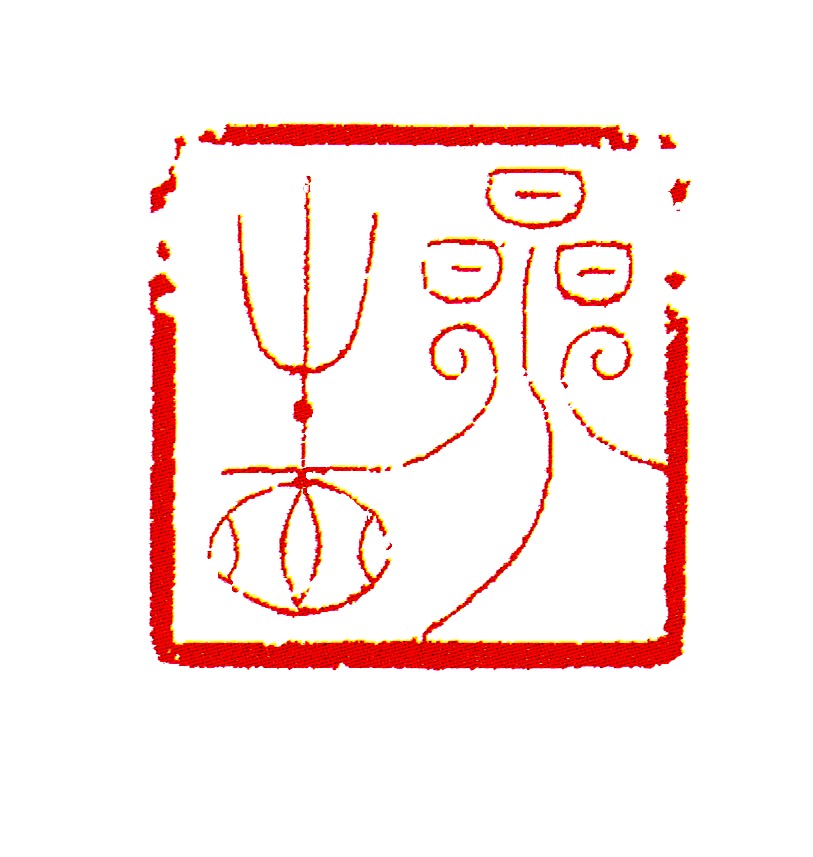

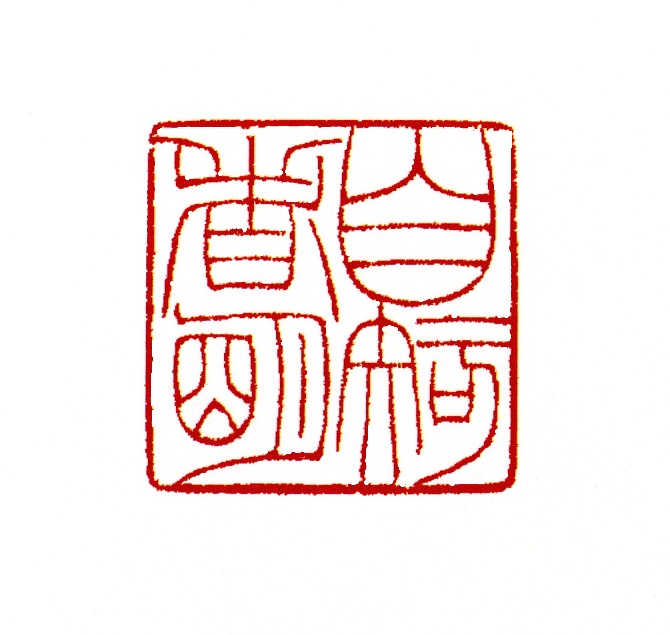

新甲骨文編「人」  新甲骨文編「刀」

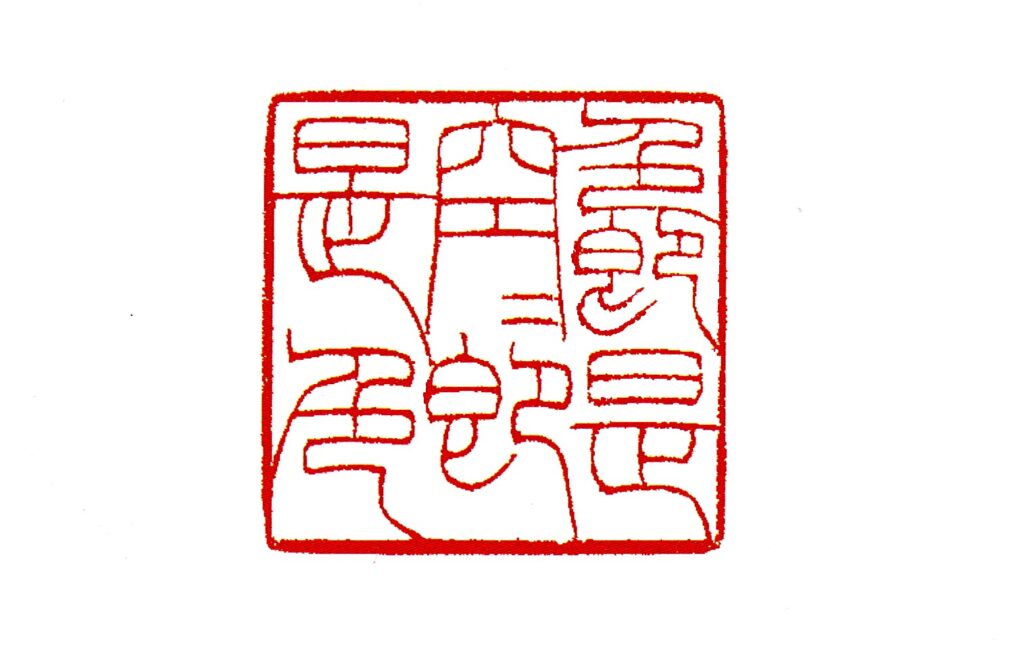

新甲骨文編「刀」