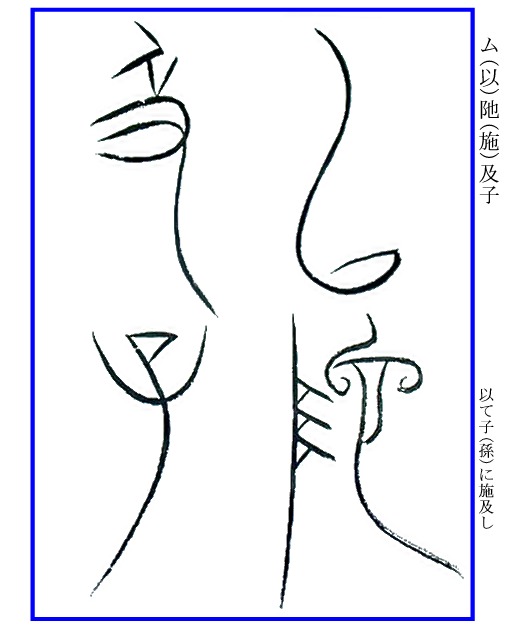

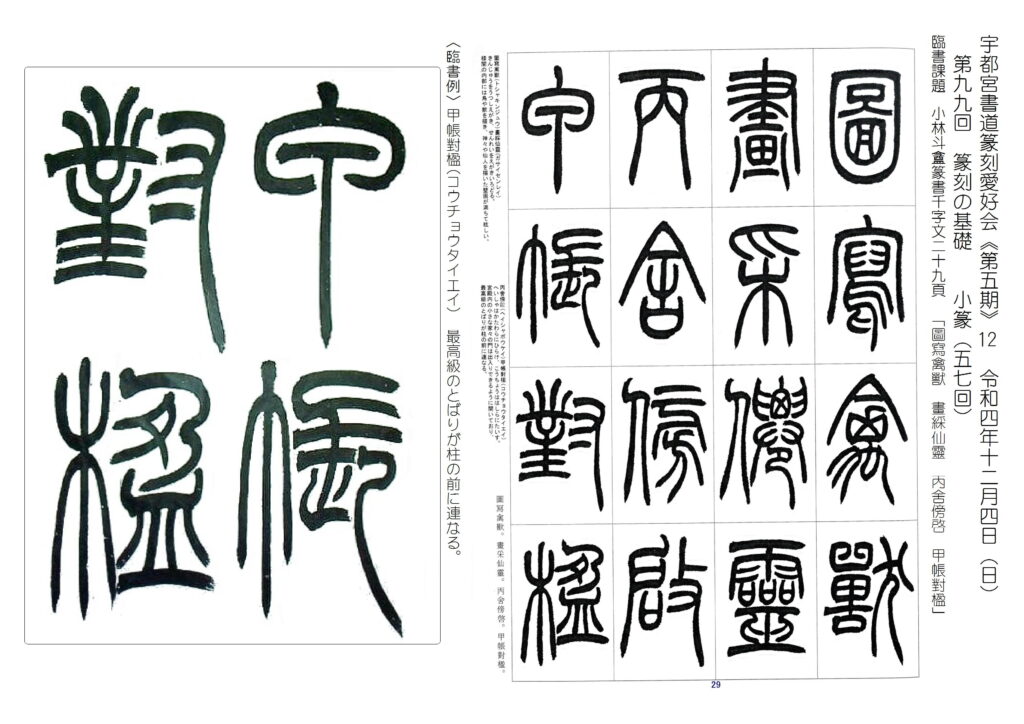

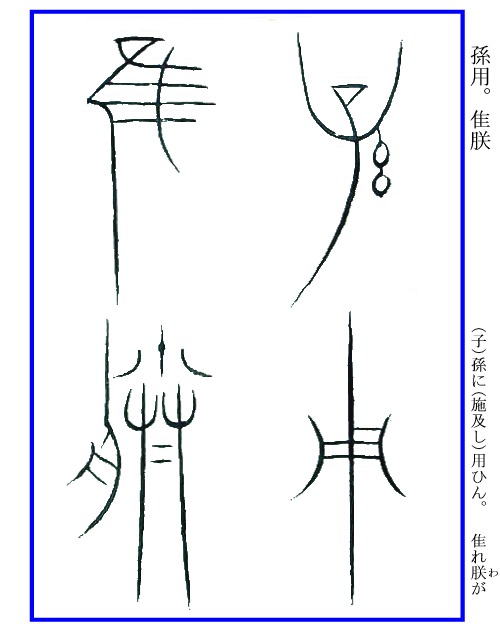

[孫用隹朕」 (子)孫に(施及し)用ひん。隹(こ)れ朕(わ)が

「孫」:子と系からなる字です。「系」は呪飾としての糸束が垂れる様ですが、長く繋がる様から血脈の系列にある存在を示しています。

「用」:木を組んで作った柵状のもの。取っ手をつけると甬となります。文章中では「もって」と読んで訳します。

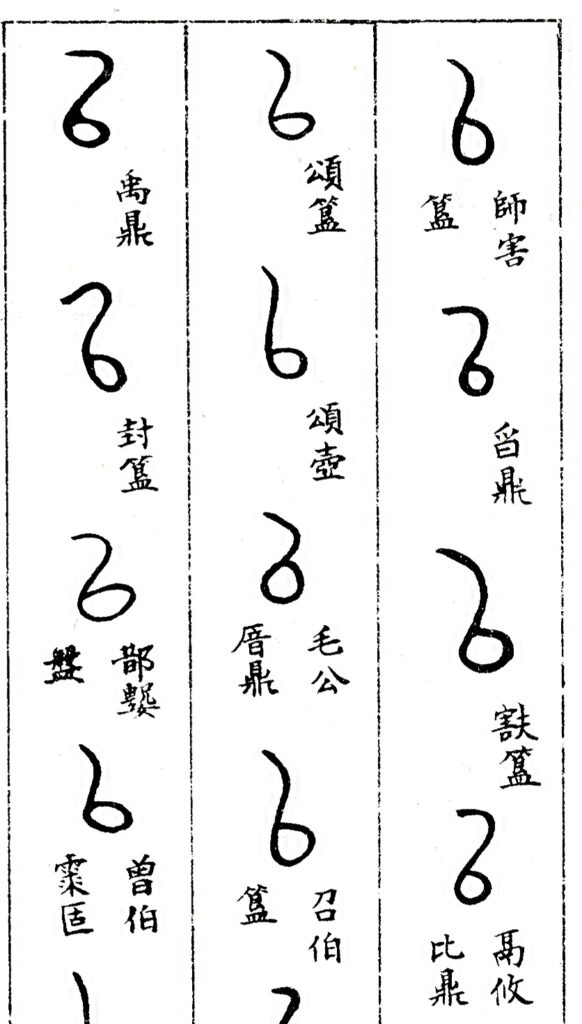

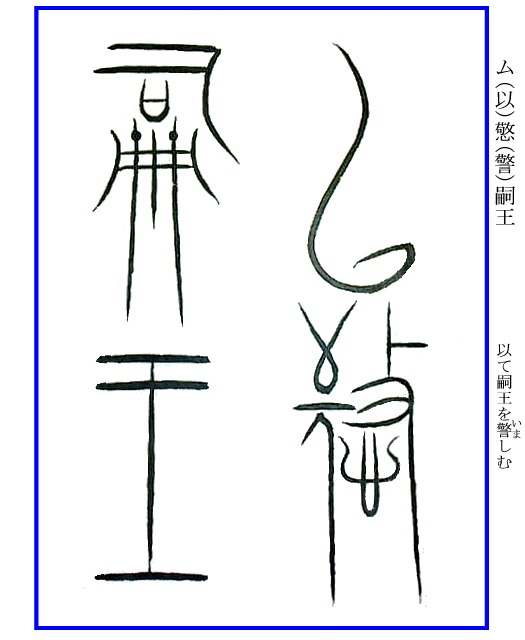

「隹」:尾の短い鳥の形です。文章中では「これ」という発語になりますが、後に「唯・惟・維」を用いるようになります。右の弧状の画は本来直線的なものですが、中山篆の特色として、このように線の動きを活発にさせるため線のベクトルを外に向かって放射するように変化させます。

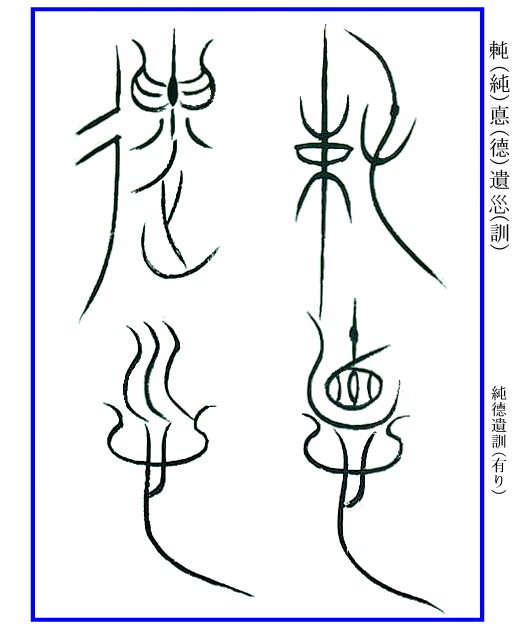

「朕」:正字は![]() で舟と

で舟と![]() (そう)からなります。

(そう)からなります。![]() は両手でものを奉ずる形です。《字通》には「殷代の卜辞に王位継承の順位者を示す語として子(し)・余(よ)・我・朕があり、特定の身分称号であったが、それらがそのままのち、代名詞となった。金文に朕を一人称所有格に用いる。…朕の本音はヨウ。古くは一人称の所有格に用いた。朕(ちん)とよんで天子の自称とするのは、秦の始皇帝にはじまる」とあります。なお、中山篆では両手でものを奉ずる形について、両手の間に短い横画を装飾的に加えます。朕以外では例えば「戒・送・弇(エン)・棄・彝・闢()・與」などです。ただし、「與」に関連する「舉」などのように両手の間に別の要素が加わる場合は二画を入れません。加えて、「奔」については両手で奉ずる形「廾」(キョウ)が「卉」の中にあるようにみえますが、これは足早に奔る様である「歮」(ジュウ)が誤って変化したものです。中山篆ではこの「奔」を「止」ではなく、「山」形を列べる形にしています。

は両手でものを奉ずる形です。《字通》には「殷代の卜辞に王位継承の順位者を示す語として子(し)・余(よ)・我・朕があり、特定の身分称号であったが、それらがそのままのち、代名詞となった。金文に朕を一人称所有格に用いる。…朕の本音はヨウ。古くは一人称の所有格に用いた。朕(ちん)とよんで天子の自称とするのは、秦の始皇帝にはじまる」とあります。なお、中山篆では両手でものを奉ずる形について、両手の間に短い横画を装飾的に加えます。朕以外では例えば「戒・送・弇(エン)・棄・彝・闢()・與」などです。ただし、「與」に関連する「舉」などのように両手の間に別の要素が加わる場合は二画を入れません。加えて、「奔」については両手で奉ずる形「廾」(キョウ)が「卉」の中にあるようにみえますが、これは足早に奔る様である「歮」(ジュウ)が誤って変化したものです。中山篆ではこの「奔」を「止」ではなく、「山」形を列べる形にしています。