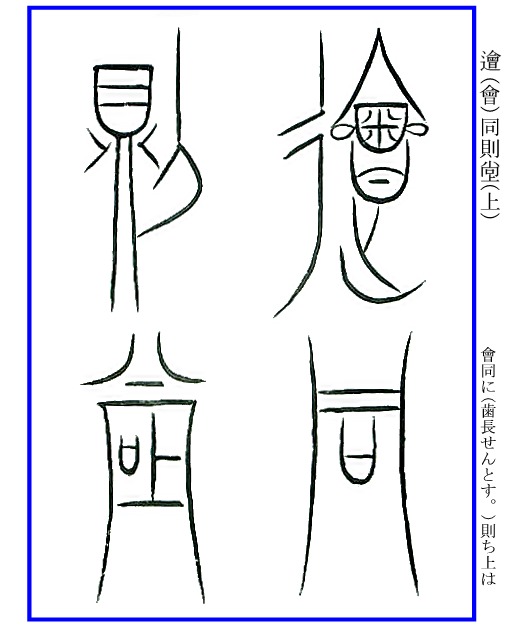

「![]() (會)同則

(會)同則![]() (上)」 会同に(歯長せんとす。)則ち上は

(上)」 会同に(歯長せんとす。)則ち上は

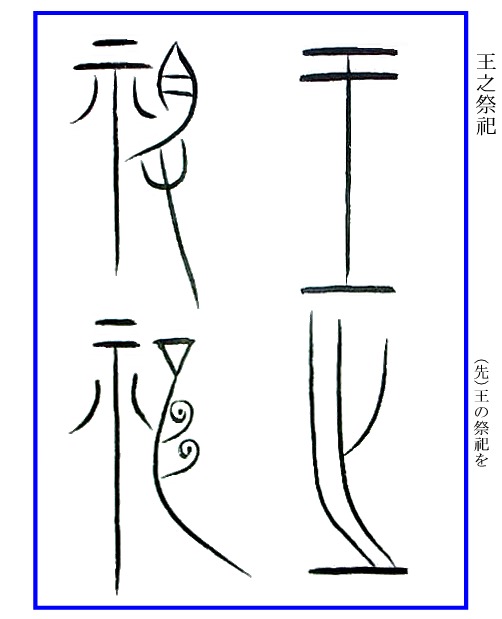

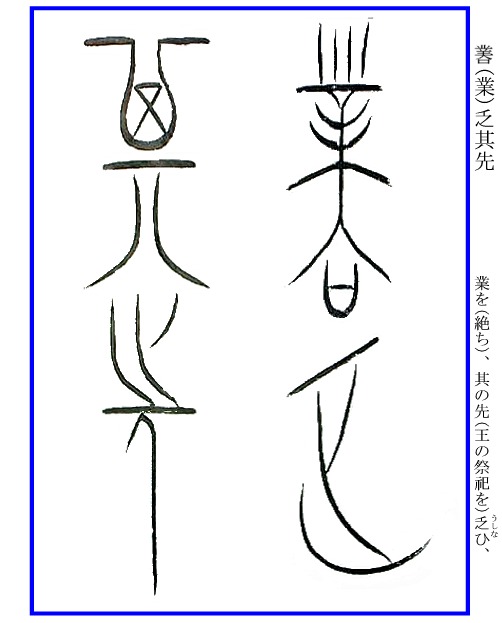

「![]() 」(會):「會」は蓋付きの蒸し器や甑(こしき)の形です。この器の部分を祝祷の器「

」(會):「會」は蓋付きの蒸し器や甑(こしき)の形です。この器の部分を祝祷の器「![]() 」(サイ)に替えたのが「合」で、共に蓋と器が合わさることから「あう」意となります。さらに、「會」について、会合などに三々五々集まって出会う場合として甲骨文で表記する「

」(サイ)に替えたのが「合」で、共に蓋と器が合わさることから「あう」意となります。さらに、「會」について、会合などに三々五々集まって出会う場合として甲骨文で表記する「![]() 」の形はこの「

」の形はこの「![]() 」と同様のものであり、「會・合・

」と同様のものであり、「會・合・![]() ・

・![]() ・徻・

・徻・![]() 」は互いに通用する関係かと思われます。なお、(44)の「徻」は燕王の名である「子噲」(シカイ)の「噲」として用いられていました。

」は互いに通用する関係かと思われます。なお、(44)の「徻」は燕王の名である「子噲」(シカイ)の「噲」として用いられていました。

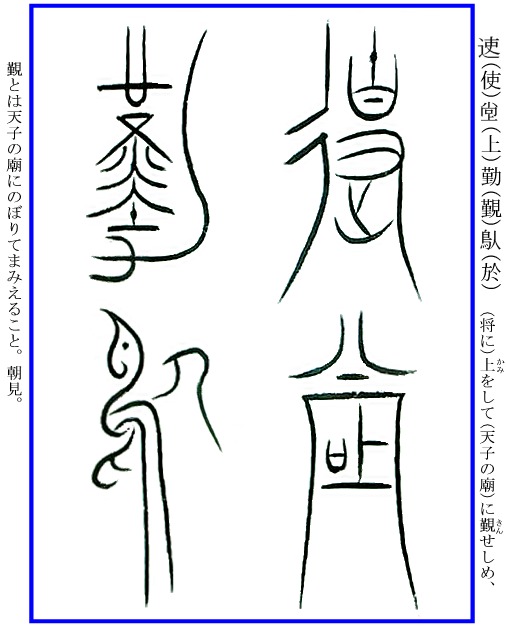

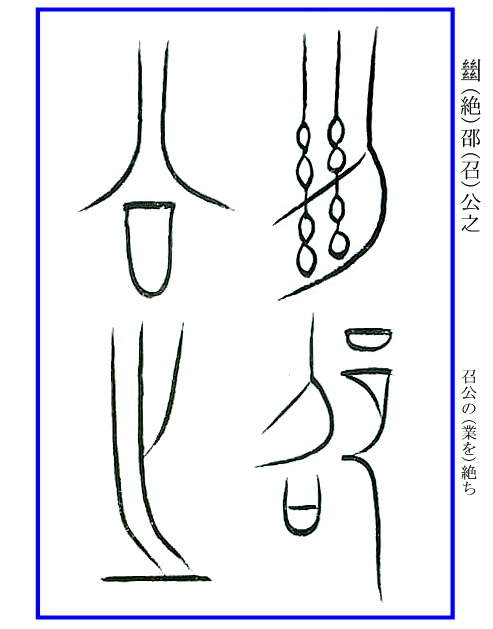

「同」:酒杯に用いる盤である「凡」(ハン・バン・ボン)と祝祷の器「![]() 」(サイ)とからなる字です。会同の儀礼の際は、酒が供せられ神への祈祷が行われました。「凡」と「同」(ドウ)の声系についての関係は詳らかなるに到りませんでした。諸賢のお教えを請う次第です。

」(サイ)とからなる字です。会同の儀礼の際は、酒が供せられ神への祈祷が行われました。「凡」と「同」(ドウ)の声系についての関係は詳らかなるに到りませんでした。諸賢のお教えを請う次第です。

「則」:2回目です。

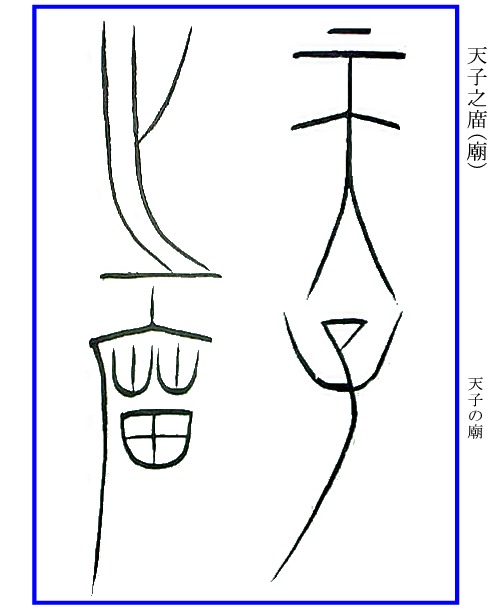

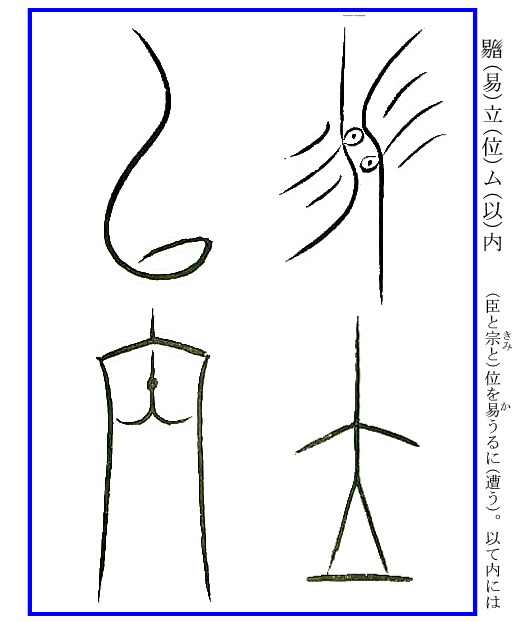

「![]() 」(上):2回目です。この字は(53)の「庿」で触れたように、方壺ではこのあたりから、字形状の整斉さに乱れを生じたものが出始めますが、特にこの「

」(上):2回目です。この字は(53)の「庿」で触れたように、方壺ではこのあたりから、字形状の整斉さに乱れを生じたものが出始めますが、特にこの「![]() 」は同字(52)と比較して際立っています。ここでは(52)に倣い修正して書いてみました。

」は同字(52)と比較して際立っています。ここでは(52)に倣い修正して書いてみました。